「これは、歴史的な成果だ」――。米国の国立研究所の1つであるLawrence Livermore National Laboratory(LLNL)第13代ディレクターのKim Budil氏は2022年12月13日、米エネルギー省(DoE)主催の会見の場でこう述べた。

LLNLのNational Ignition Facility(NIF)が約60年前に研究を始めたレーザー核融合†の実験で、2022年12月5日に世界で初めて“核融合の点火”に成功し、しかも投入したレーザー光の約1.5倍のエネルギーを取り出すことに成功したからである。

レーザー核融合とは、重水素(D)†と三重水素(T:トリチウム)†を直径2mm~3mmの球殻状に固めた燃料カプセルに、周囲から強力なレーザーパルスを照射し、瞬間的に圧縮(爆縮)してDとTの核融合反応(D-T反応†)を起こさせることで、大きなエネルギーを取り出すことを目指す技術である(図1)。

この方式の研究をけん引しているのが、今回のLLNL NIFだ。ただ、大阪大学も研究しており、一定の存在感がある。

トカマク式より有望か

核融合発電施設といえば、フランスに建設が進められているITER(International Thermonuclear Experimental Reactor)が有名だ。

ただし、ITERはループ状の磁場で超高熱のプラズマを閉じ込める「トカマク式」と呼ばれるタイプで、レーザー核融合とは方式が大きく異なる。

トカマク式が、高温かつ巨大なプラズマをもれなく磁場で一定時間閉じ込める必要があるのに対し、レーザー核融合では、小さな燃料カプセルやプラズマを数n(ナノ)秒だけ圧縮できればよい。

今回の成果で、レーザー核融合のほうがトカマク式より早く実用化できる可能性が出てきた。

巨大装置から光を1点に集める

NIFは、「フットボール場3個分のサイズ」(NIF)の巨大な192本の高出力レーザー設備を備えており、そこから紫外線のレーザーパルスをターゲットチャンバーに集め、さらにその中心に置いた長さ9.6mmの「hohlraum」と呼ばれる中空の筒の内部に同時に集中させる。

レーザーパルスのピーク出力は、500T(テラ)Wと非常に高いが、継続時間が約4n秒と短い。

hohlraumは、金(Au)とタンタル(Ta)の合金からできており、レーザーパルスがその内壁にあたるとX線に変わる。それが燃料カプセルに照射されて爆縮が進み、核融合反応が起こる、という“シナリオ”だ。

“シナリオ”としたのは、NIFは数十年前からこのレーザー核融合の研究を進めているにもかかわらず、これまでは、爆縮が当初の想定通りには進まなかったからだ。再現性も低かった。稀(まれ)にうまくいっても、取り出せるエネルギーは投入したレーザー光のエネルギーよりずっと少なかった。

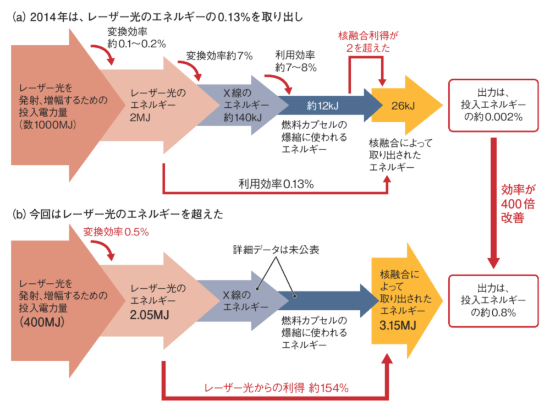

例えば、2014年2月の発表では、取り出せたのは、投入したレーザー光のわずか0.13%(図2)。2021年8月には、同70%まで取り出せるようになったが、仮にそのままであれば、発電どころかエネルギーを失う一方になる。

(出所:(上)はLLNL発表のデータを基に日経エレクトロニクスが作成、(下)は日経クロステック)

今回は、爆縮とその結果としての核融合が比較的効率よく進み、投入したレーザー光のエネルギーが2.05MJ(メガジュール)に対して、取り出せたエネルギーは3.15MJ。つまり、約1.5倍と初めて核融合利得†が1を大きく超えた。

レーザー核融合で有効なエネルギーを取り出せる可能性があることを示したわけだ。NIFはこれを「レーザー核融合技術における核融合に世界で初めて点火した」としているのである。

「誇大宣伝」と批判する報道も

しかし、実用化までにはまだ課題が多い。例えば、今回の約1.5倍という数字は、hohlraumに照射するレーザー光のエネルギーが基準。

ところが、このレーザー光を発生、増幅するのに必要とした電力量はレーザー光のエネルギーの約150倍となる約300MJ。さらに、その電力を出力するキャパシタ―バンクを充電するのに用いた電力量は約400MJである。

これを基準にするとトータルの利得は、1よりはるかに低い0.008(0.8%)でしかない。本来は、トータル利得が1以上にならないと、核融合を利用する意味がないのである。

ところが、DoEは発表の数日前から「重大発表をする」と盛り上げ、実際に発表した内容も文書ベースではレーザー光基準の「1.5倍」だけを強調するものだった。

そのため、米国のメディアの中には、これを「誇大宣伝(hype)」だとして批判する報道も出てきている。

トータル利得1まであと100倍超

ただ、今回の結果を冷静に、以前の結果、例えば2014年の結果と比較すると、レーザー核融合の実用化がはるかに現実味を帯びてきたのも確かだ。

レーザー光ベースの利得、または核融合利得が大幅に向上しただけでなく、レーザー光を発生、増幅させる技術も向上させており、トータルの利得は9年足らずで400~500倍も改善した。トータル利得1の達成まであと100倍超で、手の届かない数字ではなくなってきたといえる。

ただし、実用化にはトータル利得の向上だけでは足りない。現時点でNIFの施設では1日に数回程度しか、このレーザー照射ができない。

その理由は、レーザーを発生させる装置が巨大でしかも、熱損失が多いことで、次の照射が可能になるまでの冷却に時間がかかるからだ。一方、実用化時には少なくとも1秒に10~20回の頻度で照射を繰り返す必要がある。これらの課題があっても、DoEやLLNL NIFなどが楽観的なのは、改善の余地がかなり大きいからだ。

阪大の技術で核融合利得を100に

具体的にどうすれば、これらの課題を解決できるのか。最近は、NIFと共同でレーザー核融合の研究を進めている大阪大学 レーザー科学研究所の超高強度場科学グループ 教授の藤岡慎介氏は、「まずは“燃料”を増やせば利得を増やせる。そのためにはレーザー光も強める必要がある」とする。

ただし、それだけではすぐに限界がくる。「現時点のNIFではhohlraumを使う『間接点火』方式を採っている。ところがこれでは、核融合利得は最高でも10止まり」(藤岡氏)だからだ。その先に進む上では、大阪大学が開発してきた技術が大きく貢献する可能性があるとする。

具体的には大きく3つある(図3)。1つは「高速点火」という技術だ。これは、爆縮に使うナノ秒パルスのレーザー光とは別に、核融合の点火に使うピコ秒パルスのレーザー光を用意し、爆縮-点火の2段階で核融合を起こしやすくする技術である。

「核融合は燃料のある1点で始まり、それが周囲に“燃え広がる”格好になる」(藤岡氏)。その最初の核融合を確実に起こすのが点火用レーザーである。

2つめは、燃料カプセルまたはhohlraumに強い磁場を印加し、プラズマを閉じ込める技術である。ただし、トカマク式のようにプラズマを完全に閉じ込めることはせず、プラズマが広がる方向を制限するのが目的だ。

大阪大学は2018年に、高速点火と組み合わせた「磁化高速点火」技術を開発。2022年11月にはNIFと共同で、この磁場を使う技術をNIFの設備で検証した。

具体的には、hohlraumにコイルを巻いて強い電流を流し、26T(テスラ)という非常に強い磁場を印加した中でのレーザー核融合を検証した(図3(b))注1)。結果として、プラズマの温度が約4割上昇し、核融合反応の効率が3倍になったとする。

「我々の点火技術や米University of Rochesterが研究する『直接点火』方式を使えば、核融合利得を100にできる可能性がある」(藤岡氏)という。

半導体レーザーで照射頻度を数十万倍に

3つめが、レーザー光の電力の利用効率や照射頻度を大幅に改善する技術である。「NIFのレーザー光設備は1970年代に開発された古い技術」(藤岡氏)という。LLNL NIFも「現時点の我々のレーザー設備は効率的なものとはいえない」と認める。

一方、大阪大学では半導体レーザーを使った、ずっと高効率で1秒間に100回の照射が可能なレーザー設備を開発中だ」(同氏)とする。具体的には、浜松ホトニクスなどと共同で開発した半導体レーザーを多数並べ、100Jの出力にする技術は「2022年度中にもメドが付く」(同氏)という。

実用化が前倒しで進む可能性も

LLNL自身は、レーザー核融合の商用化に「あと20~30年はかかる」(同研究所ディレクターのBudil氏)とするが、残る課題の解決技術は、既に開発済みに近い状況であるため、もっと早い時期に実用化できる可能性がある。