今回は、かつて存在していたと伝わる“ 飛騨王朝”で天孫降臨の地と伝わる船山と、山頂に鎮座する船山神社とその里宮と言われている船山八幡神社の紹介です。

※訪れたのが2000年8月で、解像度が悪い写真である事と掲載した写真と現況が異なっている可能性が考えられます事をお断り致します。

【船山八幡神社(無数河(むすご)の森 )】

まず、初めに訪れたのは先日ご紹介した位山の南に位置する船山の麓に鎮座する船山八幡神社の紹介です。

船山八幡神社は、国道41号より無数河川を渡り県道455号(段日比野線)を西へ1キロ行った場所に鎮座しています。

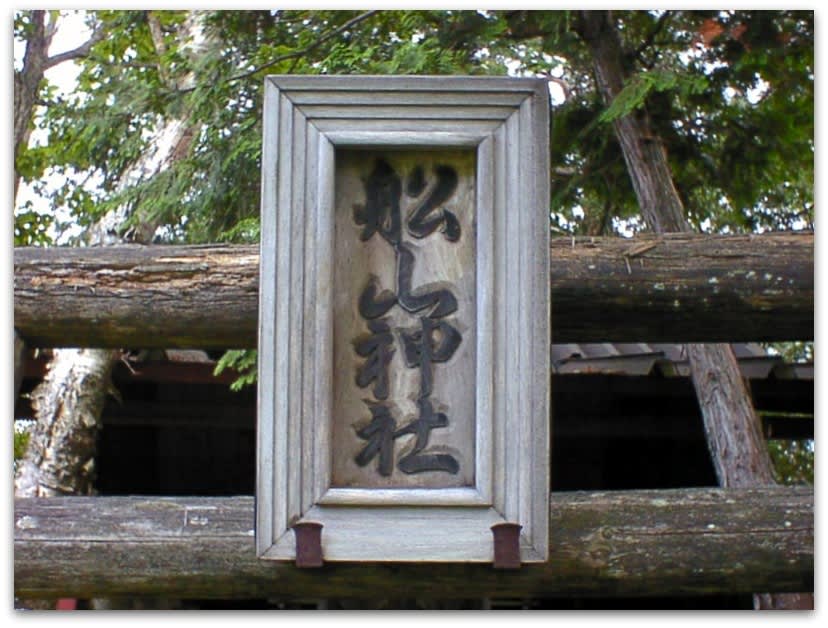

石鳥居

社号碑

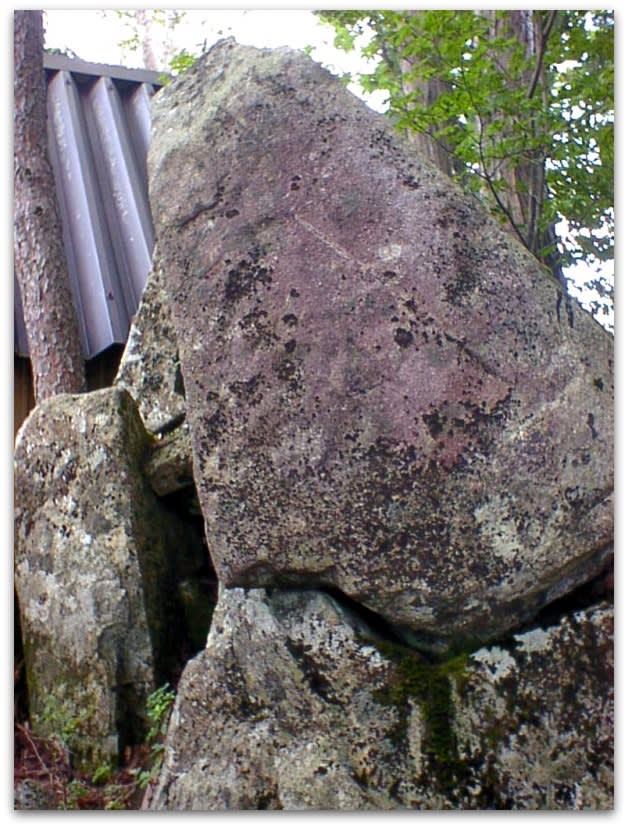

掌のような形状をした不思議な巨石

※ 以前宮崎を訪れた際に同じ様な石を見た事があります。何かの信仰でしょうか?

絵馬殿より二の鳥居を望む

社殿

本殿と末社

祭祀:誉田別命(こんだわけのみこと)・久久能智神(くくぬちのかみ)

※久久能智神(日本神話で、伊弉諾(いざなぎ)・伊弉冉(いざなみ)の二神が生んだ神々の一柱 木の神。 句句廼馳とも

末社 雨乞神社

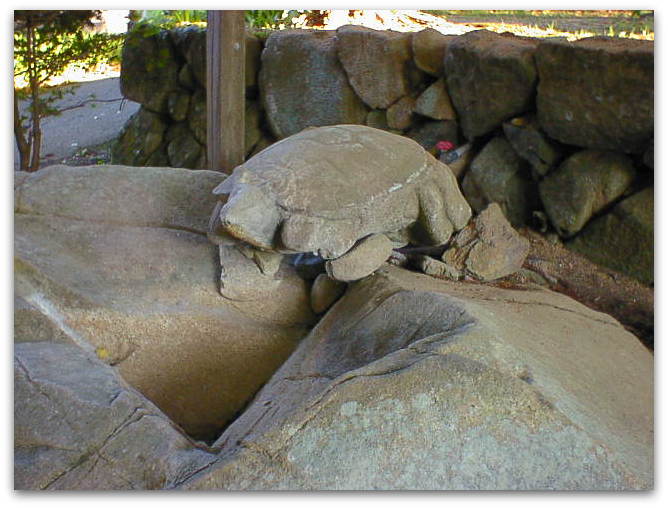

亀型の手水舎

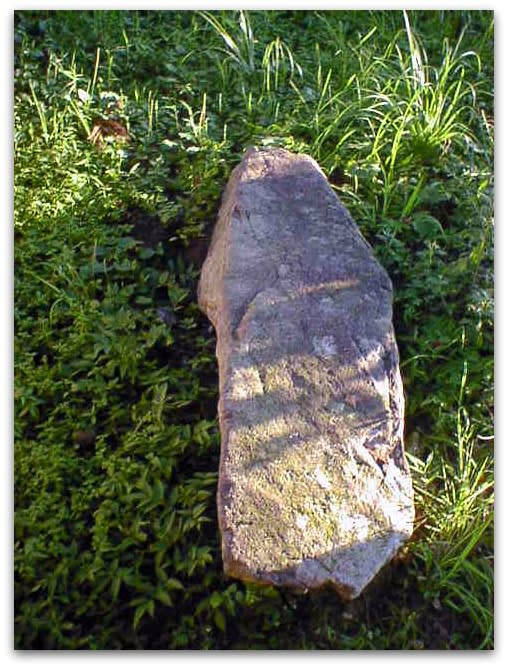

この石には、ペトログリフが描かれていると言う事でしたが…。

同じく。結局良くわからず

【船山と船山神社】

舟山頂上には、船山神社が鎮座している事は、事前調査で分かっていました。

しかし、船山八幡神社との関係についての情報が皆無で、どうしても由緒が知りたくなり、たまたま境内で作業をされていた植木屋に、宮司宅を紹介してもらいお伺いする事にしました。

宮司宅では、民宿を経営されていて気さくにお答え下さいました。

宮司の話によれば、何でもある時、とある宗教団体が宮司宅へ訪れもともと境内奥に鎮座していた「雨乞社を舟山山頂に遷宮したい」と申し出られたのだそうです。頂上近くにある船山神社は、過去にそんないきさつがあったそうです。

また、逸話として以下のような伝承があるそうです。

ある年、日照の毎日が続きこのままでは、農作物に深刻な影響がある事に危惧して位山で雨乞いの神事を行ったが全く霊験が現れなかった。そこで、舟山山頂船山神社にて雨乞いの神事を執り行ったところ霊験たちどころに現れ村を救ったそうだ。(船山八幡神社宮司談)

※ 以下は当時訪問した際に会報に書いた調査レポートになります。

位山から眺望した舟山は、頂上付近が平らでNTTのアンテナ施設があり、なぜかヘリポートも存在していた。麓には船山スキー場(ひだ舟山スノーリゾートアルコピア)や、アララギ湖へ続くハイキングコース等もあり整備されている。

しばらく登ると大きな駐車場に出た。船山神社は、先ほど訪れた宮司の情報よると、NTT施設の裏側になる。何のためらいもなく施設の中に入ってゆくと当直の点検作業員だろうか。

だめだよ!入って来ちゃ!と、怒られた。

しかたなく来た道を引き返す途中怪しい小道を発見した。宮司が話していた船山神社は、どうやらこの先らしい。

車を駐車場に置き一行は船山神社を目指して歩き始めた。程なく少し開けた場所がありその横に船山神社は鎮座していた。ここには文字が刻まれた岩があるという情報があって私も特に気になる場所であった。

しばらく登ると大きな駐車場に出た。船山神社は、先ほど訪れた宮司の情報よると、NTT施設の裏側になる。何のためらいもなく施設の中に入ってゆくと当直の点検作業員だろうか。

だめだよ!入って来ちゃ!と、怒られた。

しかたなく来た道を引き返す途中怪しい小道を発見した。宮司が話していた船山神社は、どうやらこの先らしい。

車を駐車場に置き一行は船山神社を目指して歩き始めた。程なく少し開けた場所がありその横に船山神社は鎮座していた。ここには文字が刻まれた岩があるという情報があって私も特に気になる場所であった。

(中略)

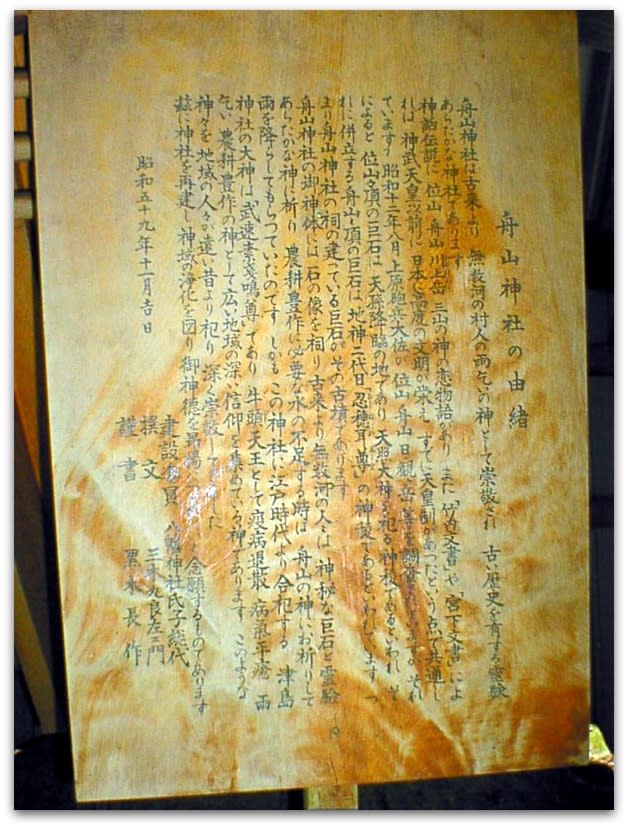

手作りのトタンで囲まれた塀と屋根の下に、船山神社は鎮座していた。脇には怪しい立て看板があった。看板には、竹内文書、宮下文書などの文字が見える。

由緒によれば、古来から雨乞いの神として崇敬されていたらしいこと。(江戸時代に、スサノオ尊(牛頭天皇)を合祀して、病魔や災いから村人達を加護していた。)舟山山頂の巨石群は、地神二代目 忍穂耳尊の御神陵との事で、船山神社の鎮座する場所はその古墳なのだそうだ。

祭壇の横には、例の文字石があったが・・・文字などどこにも書かれていない。裏はトタン塀に阻まれて見ることができないので確認のしようもない。本当にこの石なのだろうか?

岐阜県「超古代ロマンWEBサイト(リンク切れ)」によれば、これで間違えないようであるが・・・。

(イルカ石 訂正:境内に転がっていた別の石であった)

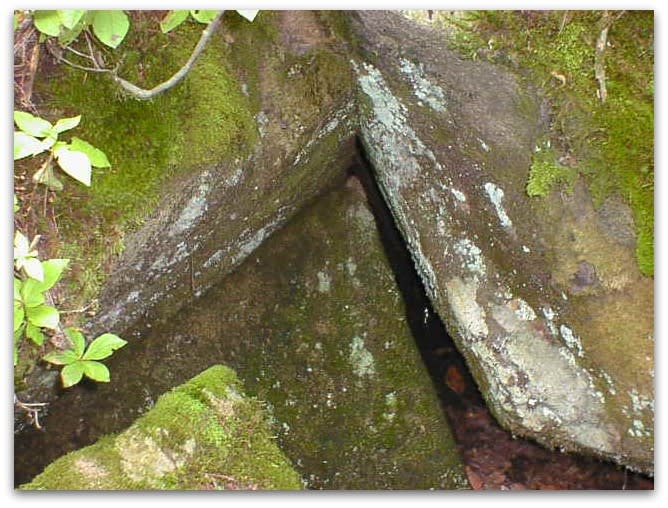

周囲は、たくさんの巨石が存在している。文献情報の「剣岩」も確認できた。ドルメン構造の積み石も発見。あきらかなものである。船山神社奥から山麓沿いにさらに、巨石群が続いているようであるが樹木がさえぎっており確認しようがない。

縁記から、予ねてよりここが巨石をご神体として祭祀し、村人たちの五穀豊穣、厄除けの神聖な地であった事はあきらかではあるが竹内文書などに見られる天孫降臨の地であると伝えるような証拠は見出せなかった。もちろん天孫降臨の伝説は、古事記では「竺紫の日向の高千穂のくじふるたけに天降りましき」とあるが、しかし、高千穂とは、そもそも各地で執り行われている収穫祭の「うずたかく積み上げた稲穂の意」との意味もありその上に神様(穀霊)が降臨されるという解釈もある。ならば、一般的に古事記の天孫降臨の神話と強引に結びつけたと考えるほうが自然であろう。

そもそも天孫降臨の神代、世界を自由自在に飛び回る事ができたという「天空浮船」の伝承が竹内文書に伝わるがここ「舟山」がその基地であったかも知れないと匂わす記述が同書にある。

「天越根 日玉国 狭依国 越中国は、天国の柱国、天皇天神仙洞大宮の国、久々野山大宮舟山宮天神霊ませる」

天越根は、日本 日玉国は、飛騨を現すそうであるが、「久々野」といきなり具体的な地名の登場も少々困惑するが、そもそも周囲を山で囲まれたこの地に「船」の地名も不思議ではある。

縁記から、予ねてよりここが巨石をご神体として祭祀し、村人たちの五穀豊穣、厄除けの神聖な地であった事はあきらかではあるが竹内文書などに見られる天孫降臨の地であると伝えるような証拠は見出せなかった。もちろん天孫降臨の伝説は、古事記では「竺紫の日向の高千穂のくじふるたけに天降りましき」とあるが、しかし、高千穂とは、そもそも各地で執り行われている収穫祭の「うずたかく積み上げた稲穂の意」との意味もありその上に神様(穀霊)が降臨されるという解釈もある。ならば、一般的に古事記の天孫降臨の神話と強引に結びつけたと考えるほうが自然であろう。

そもそも天孫降臨の神代、世界を自由自在に飛び回る事ができたという「天空浮船」の伝承が竹内文書に伝わるがここ「舟山」がその基地であったかも知れないと匂わす記述が同書にある。

「天越根 日玉国 狭依国 越中国は、天国の柱国、天皇天神仙洞大宮の国、久々野山大宮舟山宮天神霊ませる」

天越根は、日本 日玉国は、飛騨を現すそうであるが、「久々野」といきなり具体的な地名の登場も少々困惑するが、そもそも周囲を山で囲まれたこの地に「船」の地名も不思議ではある。

撮影:2000年8月

【参考文献の紹介】

世界の神都 飛騨高山/上原清二 八幡書店(1985)

酒井勝軍の信奉者だった神代史家・上原清二が、飛騨乗鞍を中心とする「日球の国(飛騨王朝)」に残された太古の神々の痕跡を求め徹底したフィールドワークを記録した貴重な一冊です。

☞関連記事:

【マップ】

(船山八幡神社)

(船山・船山神社)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます