続いて訪れたのは、甲州市塩山上萩原地区その字名の由来にもなっている「踊石」の紹介です。

JR塩山駅から北東に大菩薩ラインを走ること10分ほど。神金郵便局の少し先を左に曲がった場所にあります。

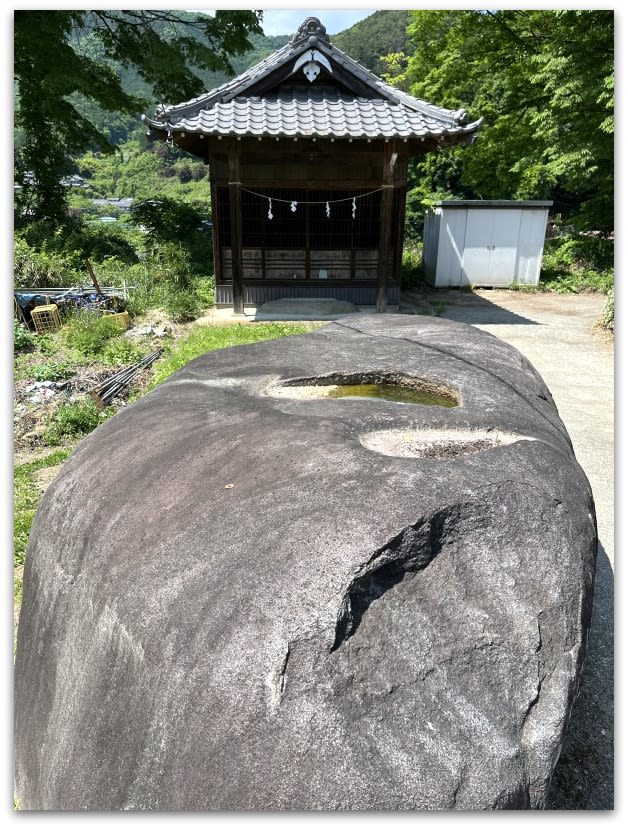

長さ5m、高さ1m弱ほどでしょうか。デンと地蔵堂の前に鎮座しています。

花崗岩の一枚岩です。この先3キロほど行った場所にやはり地名の由来になっている花崗岩の「裂石」もある事から(後日報告予定)背後を流れる重川上流より流れてきた巨礫のひとつでしょうか。

ただ、この周辺には同じような岩が見当たらず庭石の様に置かれているようにも見える事から何かの目的で、ここへ運ばれて来た可能性も考えられます。

上面に二つの甌穴 「デーラボッチ(ダイダラボッチが)この上で踊った時についたもの」と言う伝承があります。

手前はまだ分かりますが奥側の窪みは直線で鋭角に見えます。何かの意図があってこの巨石を利用するのに人の手を加えたのでは無いかと思います。

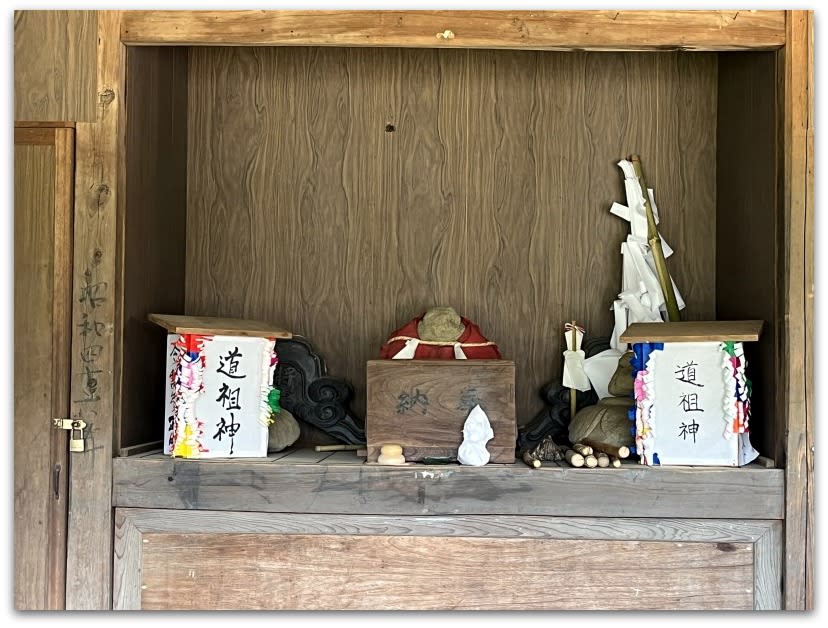

将軍地蔵堂

中央に石が祀られていました。

毎年正月に、この地域では「きっかんじょ」と言うお祭りが執り行われているそうです。子供たちが灯篭を持ち太鼓と鐘を鳴らし「きっかんじょ~きっかんじょ~♩」と、 歌を歌いながら近所の民家を巡りご祝儀をもらうお祭りだそうです。山梨の特定地域だけに伝わるお祭りだそうですが、もともとの意味は「木勧進」で、小屋作りの木を集める意味だそうで、現代ではご祝儀を集めることに転化しているようです。

☞関連リンク:

周辺にあった石碑と丸石神

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます