前回紹介した「踊石」のある場所から大菩薩ラインを3キロほど登った場所に「裂石」があります。

特に案内標識などは出ていませんが、左斜面を注意しながら進むと高台に巨石の一部が見えて参ります。

特に駐車場などはありませんので、適当な場所に停めた路駐となります。

標識はありませんが、こちらの「史跡 萩原口留番所跡」の案内板が目印となります。

道路の真向かいに関所跡の碑があります。

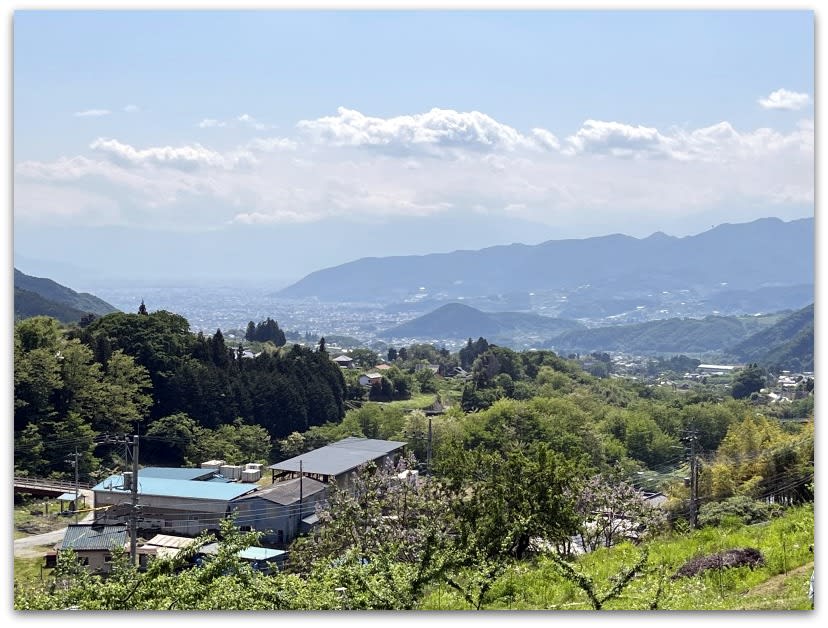

市内方面の眺望 中央に「塩の山」が見ます。

案内板より左手へ回り込む形で「裂石」の前に出ます。

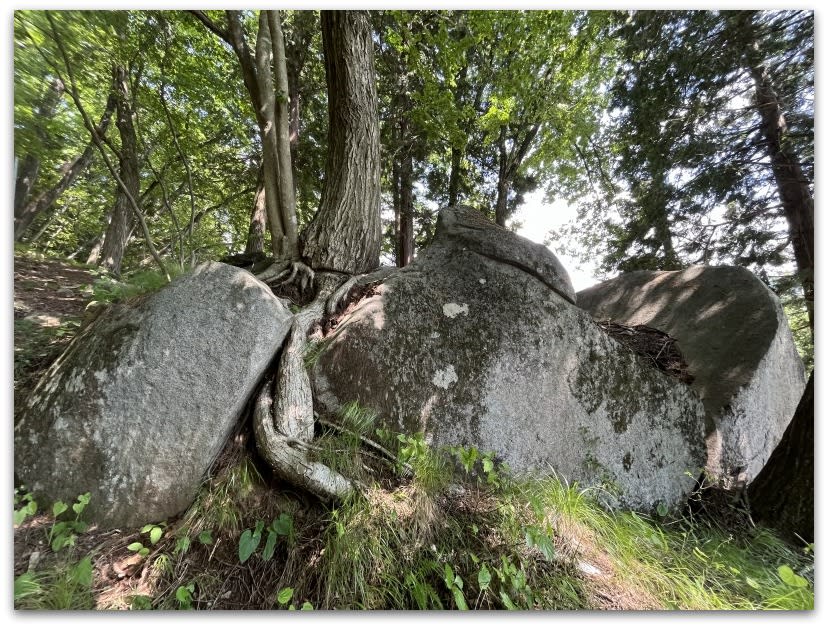

裂石 高さ4m、奥行き12m 幅8mほどあるでしょうか。

由来:衆生から信仰されていた僧の行基が、745年この地で五穀豊穣などを祈っていた時のこと。大地が揺れ空一面に光を帯びた霊雲が広がり、巨大な岩が突然割れて中から十一面観音が現れました。さらに巨石の裂け目からは萩の大樹。この光景を目の当たりにした行基は萩の木から十一面観音を彫り、裂石山雲峰寺を開創しこの観音像を納めたのです。

(解説文:こちらより引用)

右側面から

裂石から更に奥へと続く巨石群

裂石の断面を上から

この辺りに巨石が集中しているのも、やはり大規模な土石流の巨礫の一つであると思われます。

巨石の前には、祠が二基祀られています。

それぞれ 猿田彦・行基が祀られていました。猿田彦がここに祀られている理由は不明ですが、旅の安全を見守る神として道祖神の意味合いがあるのかも知れません。

蚕影山碑と名も無き祠

※以下は、裂石山 雲峰寺より引用

当山の開創臨済宗妙心寺派に属する裂石山雲峰寺の開創は天平17年(745)。日本の歴史上初めて朝廷から大僧正の位を送られた僧行基(668~749年)が成したといわれています。寺伝によれば行基が修行に訪れた同年6月17日の夜、霊雲が烈しい光を帯びて当山の上にまたたき、山や谷を大いに震わせたといわれています。そして、山中にある高さ15メートル余りの大石がにわかに真二つとなりました。巨大な石の裂け目からは萩の大樹が生え、さらには石の上に燦然と十一面観音が出現したといわれています。それを目の当たりにした行基は、崇高な心で萩の樹を切り取り十一面観音の尊像へと彫刻し、一庵に奉祀しました。当山開創の由来となるものです。大菩薩峠や萩原といった周辺の地名も、この由緒に基づいていると伝えられています。

【マップ】

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます