今回は、巨石研究家の間では、有名な茨城県高萩市中戸川(日立市十王町黒坂)にある「竪破山」の山麓に点在している巨石群の紹介です。

東京方面からだと常磐自動車道日立北ICから1時間ほどで登山道口駐車場に到着します。

竪破山は、別名“角枯山(つのがれやま)、黒前山”とも呼ばれていて、光圀公が山頂近くの巨石を「太刀割石(たちわれいし)」と名づけ、この名前からこの山を竪割山、竪破山と呼ぶようになった。と、伝わります。

駐車場から登ったすぐの場所より巨石群が多数点在しています。

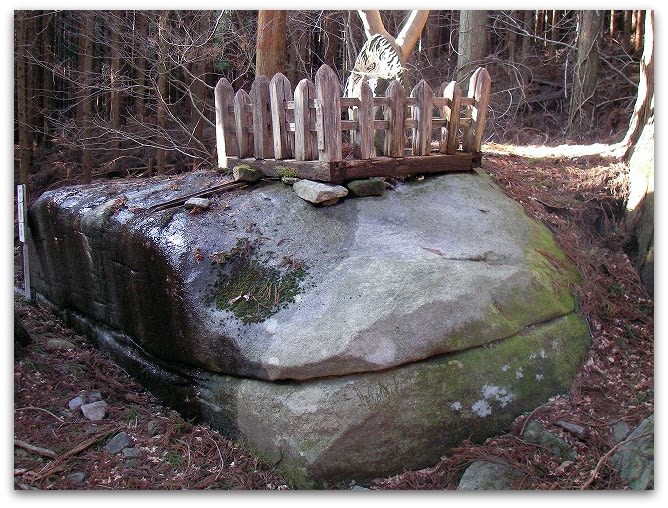

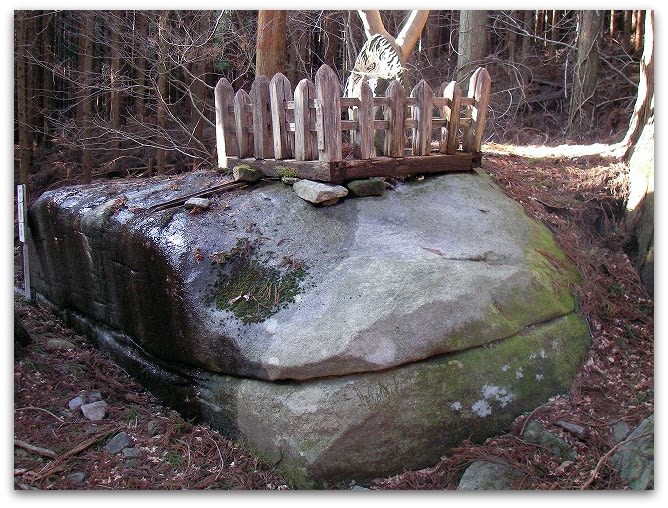

不動石 黒前神社の祭神が浜降りの時、神輿の休み場所と伝えてます。

同 側面から 不動明王を祀る中央から不思議なことに水が染み出ていました。

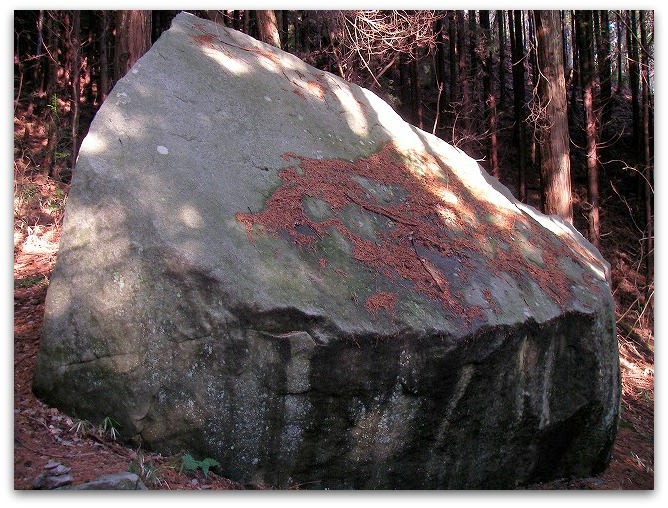

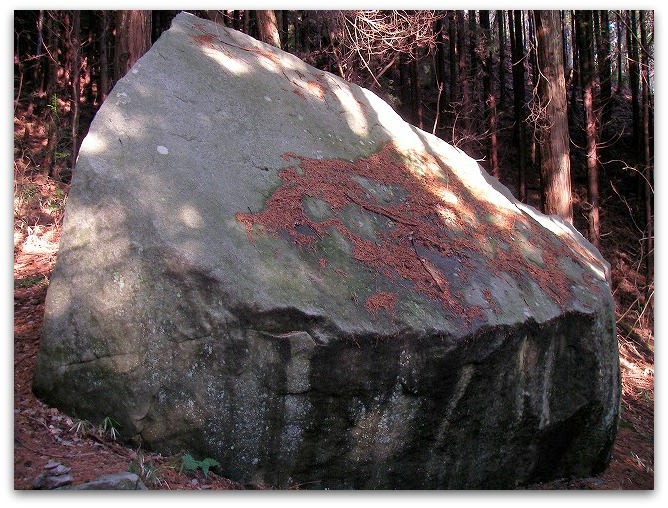

烏帽子岩 八幡太郎義家が神社に参拝したおり被っていた烏帽子にちなみ銘々されたそうです。

手形石 八幡太郎義家が付けた手形と伝わります。

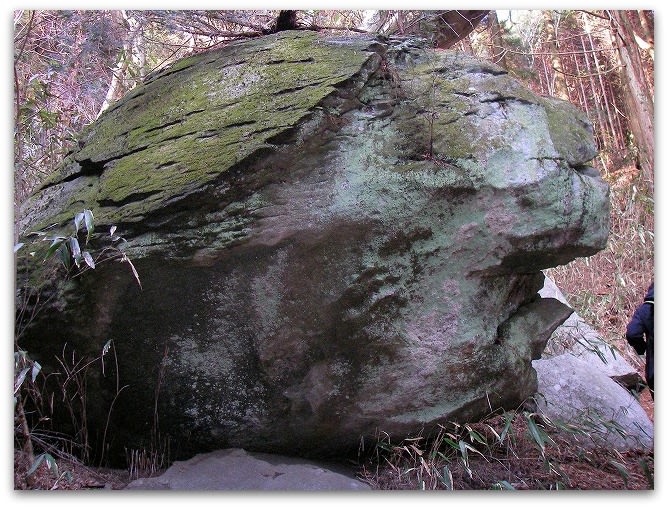

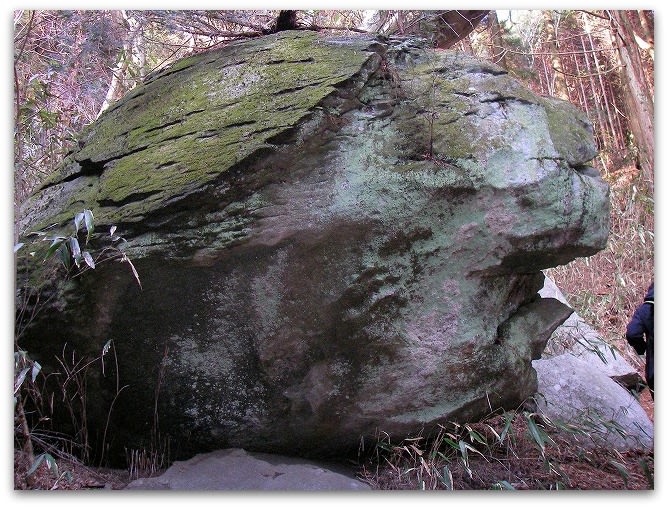

畳石 八幡太郎義家がここへ腰を掛けたと伝わります。

同 側面から 訪れたメンバーの一人が大発見! 側面から見た獅子(ライオン)の顔に見えませんでしょうか?

炭焼き窯跡(あかめ焼き窯)昭和25年まで、使われていたそうです。ちなみに「あかめ焼き」とは、白炭のことで、いわゆる備長炭を言います。

仁王門 ここで、登山道は二手に別れ、仁王門の先からは黒前神社への神域となりますが、まずは先に道なりの登山道を歩いて行きます。

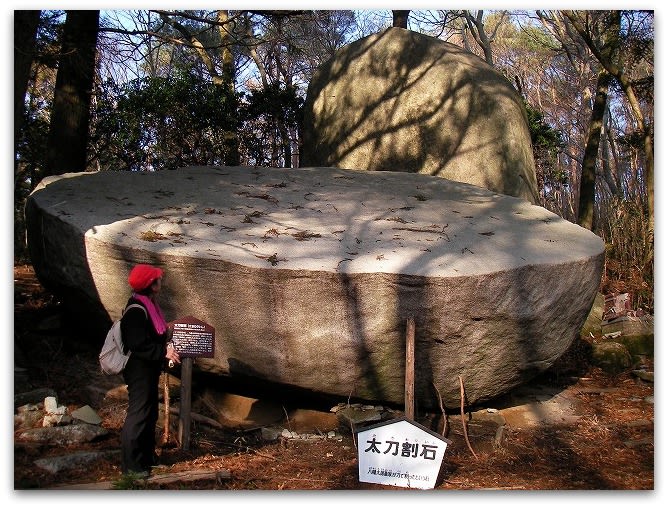

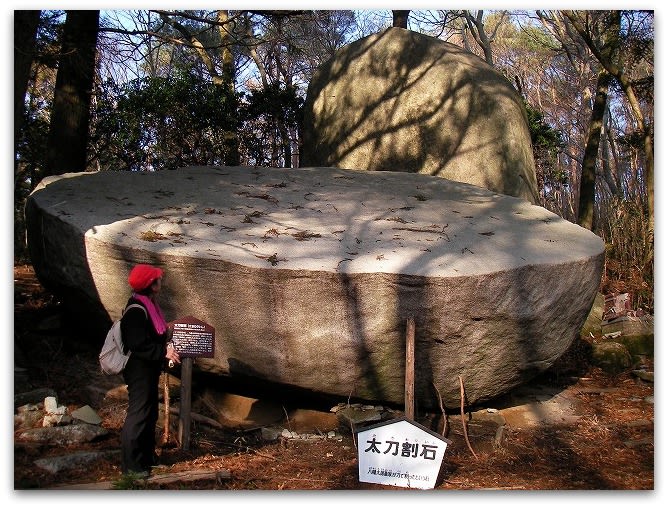

太刀割石 ブナ林を抜け開けた広場に出ると目に飛び込んでくるのがこの一刀両断された圧巻の巨石です。

永保3年(1083)八幡太郎義家が、陸奥の蝦夷の乱を鎮めるため、願した折り大石の前庭に陣を引いて野宿した際 義家は深い眠りの中 で「黒坂命」と出合い目が覚めると、一振りの黄金づくりの刀があり、その刀を振り下ろすと大石は、びしっびしっと不気味な音を発し 真っ二つに割れたと伝わります。

大きさは7m×6m、周囲約20mあるそうです。

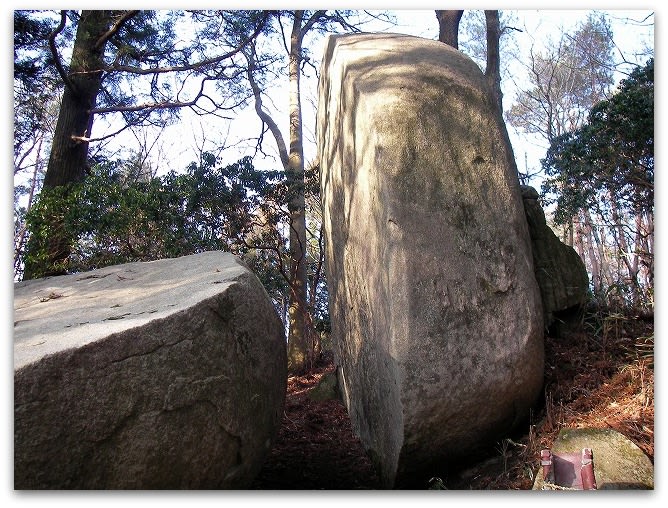

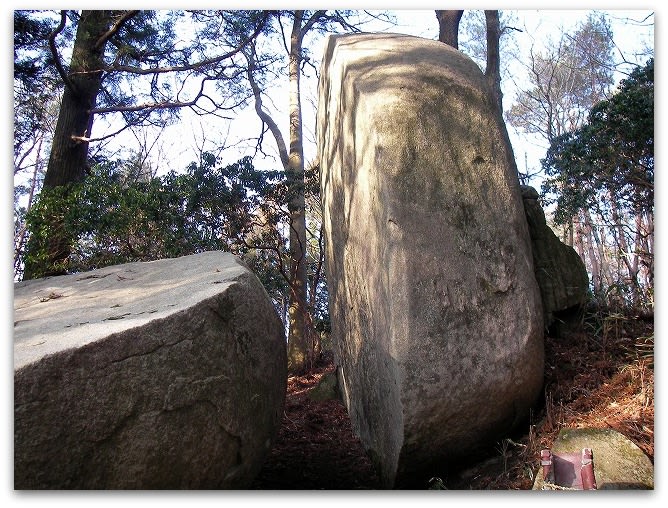

同 みごとなまでに、スパッと割れています。3-11の影響で、少し下に移動したそうです。

同 組成は、石英、長石、黒雲母でなる花崗岩ですが、見事なまでの節理です。時の流れを感じ取ることが出来る巨石です。

軍配石 特に由緒は、ありませんでした。軍配に見えるかどうかは…!?

神楽石 「竪破山絵図」(元禄4年)では「まいまい石」といわれていたそうです。 堅破山の神霊が浜降りの時、折橋の氏子に神興をここで渡し、一休みをしながらお神楽を奏し、神楽舞をしたと伝わります。

中央に大きなオーブが見られます。この辺りからオーブが多く出現するようになりました。

同 興味深い節理の仕方をしています。

同 側面から見た写真ですが見ての通りかなりの数のオーブが出現しています。

黒前神社 拝殿

祭祀:黒坂命(くろさかのみこと) 常陸風土記に登場する武人

黒坂命が蝦夷征伐の凱旋の途中この場所で亡くなり山上にその祖霊を祀ったのが始まりと伝えています。

同 本殿 興味深い石造りの本殿です。

甲岩 「竪破和光石」と言い、薬師如来が隠されている石として信仰され 正面に石をくりぬいた祠があり、その中に薬師如来の12神将像(現在は6体)が祀られているそうです。

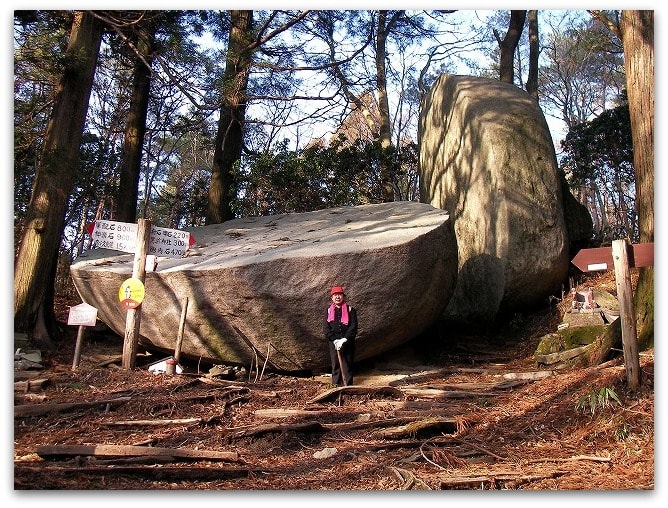

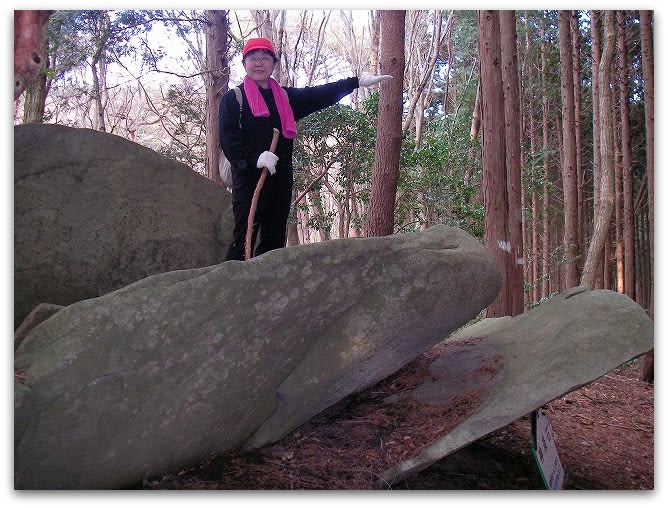

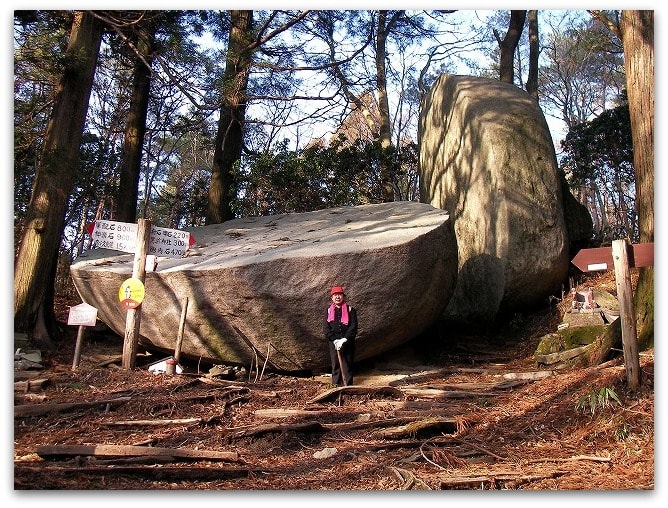

舟石 舟が山を登る様子からその名が付いたそうです。

竪破山山頂 標高658メートル

山頂近くには、展望台がありそこからの眺望です。中央やや左の綺麗な稜線を持つ山は神峰山(かみねさん)当日は、あいにく天候がイマイチでしたが晴れた日には、遠くに筑波山も望むことが出来るそうです。

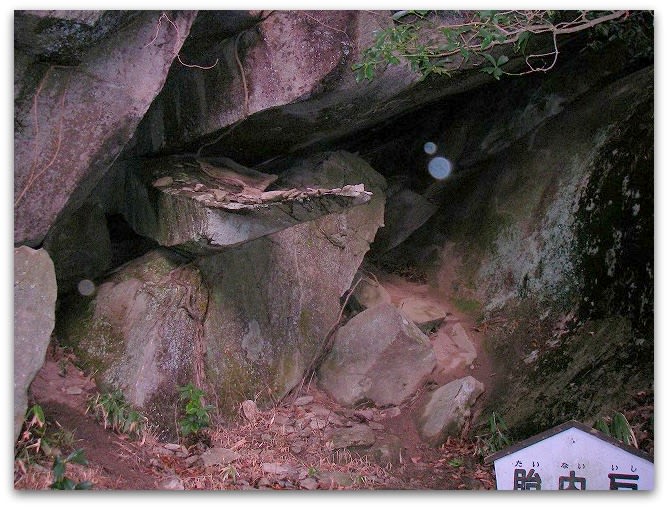

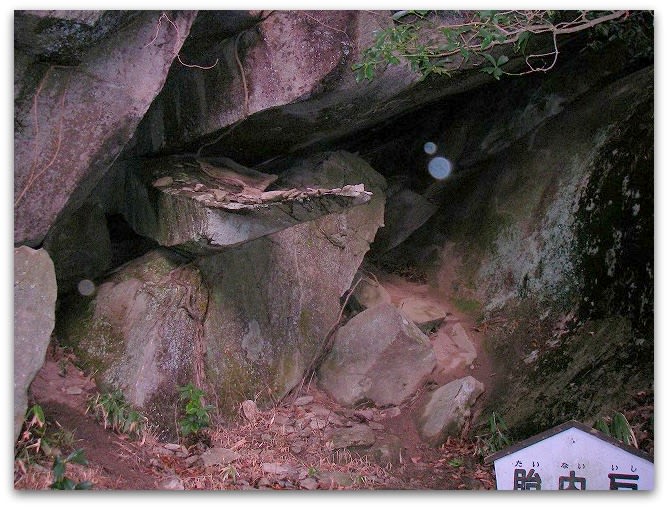

胎内石 黒坂命が陸奥遠征の帰路、山の麓で疲れていた体を休めていた時、一人の童子が馬を引いて通りかかり、あまりにも疲労した様子の命を見て、その馬の背に乗せ、急坂の山肌を一気に駆け上がり、この岩窟に命を休ませたと伝わります。

山頂から150メートルほど下った場所にあります。岩屋となっています。ここでもオーブが出現していました。

山頂までは、なだらかで登山というよりはハイキング気分で登ることが出来ます。アクセスが悪いために、訪れる人が少なく殆ど人と出くわす事はありませんでした。

(撮影:2008年3月)

【マップ】茨城県高萩市中戸川と日立市十王町黒坂の市境にあります。Google Maps上では高萩市と表示されます。)

既存の交通機関からのアクセスはありません。

駐車場までの林道は、一部狭くなている区間もありますが比較的良く整備されており車でのアクセスであれば、苦労もなく訪れることが出来ると思います。

東京方面からだと常磐自動車道日立北ICから1時間ほどで登山道口駐車場に到着します。

竪破山は、別名“角枯山(つのがれやま)、黒前山”とも呼ばれていて、光圀公が山頂近くの巨石を「太刀割石(たちわれいし)」と名づけ、この名前からこの山を竪割山、竪破山と呼ぶようになった。と、伝わります。

駐車場から登ったすぐの場所より巨石群が多数点在しています。

不動石 黒前神社の祭神が浜降りの時、神輿の休み場所と伝えてます。

同 側面から 不動明王を祀る中央から不思議なことに水が染み出ていました。

烏帽子岩 八幡太郎義家が神社に参拝したおり被っていた烏帽子にちなみ銘々されたそうです。

手形石 八幡太郎義家が付けた手形と伝わります。

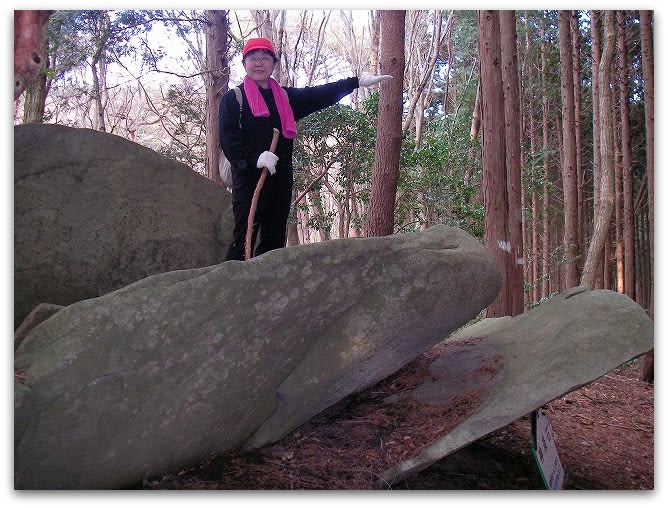

畳石 八幡太郎義家がここへ腰を掛けたと伝わります。

同 側面から 訪れたメンバーの一人が大発見! 側面から見た獅子(ライオン)の顔に見えませんでしょうか?

炭焼き窯跡(あかめ焼き窯)昭和25年まで、使われていたそうです。ちなみに「あかめ焼き」とは、白炭のことで、いわゆる備長炭を言います。

仁王門 ここで、登山道は二手に別れ、仁王門の先からは黒前神社への神域となりますが、まずは先に道なりの登山道を歩いて行きます。

太刀割石 ブナ林を抜け開けた広場に出ると目に飛び込んでくるのがこの一刀両断された圧巻の巨石です。

永保3年(1083)八幡太郎義家が、陸奥の蝦夷の乱を鎮めるため、願した折り大石の前庭に陣を引いて野宿した際 義家は深い眠りの中 で「黒坂命」と出合い目が覚めると、一振りの黄金づくりの刀があり、その刀を振り下ろすと大石は、びしっびしっと不気味な音を発し 真っ二つに割れたと伝わります。

大きさは7m×6m、周囲約20mあるそうです。

同 みごとなまでに、スパッと割れています。3-11の影響で、少し下に移動したそうです。

同 組成は、石英、長石、黒雲母でなる花崗岩ですが、見事なまでの節理です。時の流れを感じ取ることが出来る巨石です。

軍配石 特に由緒は、ありませんでした。軍配に見えるかどうかは…!?

神楽石 「竪破山絵図」(元禄4年)では「まいまい石」といわれていたそうです。 堅破山の神霊が浜降りの時、折橋の氏子に神興をここで渡し、一休みをしながらお神楽を奏し、神楽舞をしたと伝わります。

中央に大きなオーブが見られます。この辺りからオーブが多く出現するようになりました。

同 興味深い節理の仕方をしています。

同 側面から見た写真ですが見ての通りかなりの数のオーブが出現しています。

黒前神社 拝殿

祭祀:黒坂命(くろさかのみこと) 常陸風土記に登場する武人

黒坂命が蝦夷征伐の凱旋の途中この場所で亡くなり山上にその祖霊を祀ったのが始まりと伝えています。

同 本殿 興味深い石造りの本殿です。

甲岩 「竪破和光石」と言い、薬師如来が隠されている石として信仰され 正面に石をくりぬいた祠があり、その中に薬師如来の12神将像(現在は6体)が祀られているそうです。

舟石 舟が山を登る様子からその名が付いたそうです。

竪破山山頂 標高658メートル

山頂近くには、展望台がありそこからの眺望です。中央やや左の綺麗な稜線を持つ山は神峰山(かみねさん)当日は、あいにく天候がイマイチでしたが晴れた日には、遠くに筑波山も望むことが出来るそうです。

胎内石 黒坂命が陸奥遠征の帰路、山の麓で疲れていた体を休めていた時、一人の童子が馬を引いて通りかかり、あまりにも疲労した様子の命を見て、その馬の背に乗せ、急坂の山肌を一気に駆け上がり、この岩窟に命を休ませたと伝わります。

山頂から150メートルほど下った場所にあります。岩屋となっています。ここでもオーブが出現していました。

山頂までは、なだらかで登山というよりはハイキング気分で登ることが出来ます。アクセスが悪いために、訪れる人が少なく殆ど人と出くわす事はありませんでした。

(撮影:2008年3月)

【マップ】茨城県高萩市中戸川と日立市十王町黒坂の市境にあります。Google Maps上では高萩市と表示されます。)

既存の交通機関からのアクセスはありません。

駐車場までの林道は、一部狭くなている区間もありますが比較的良く整備されており車でのアクセスであれば、苦労もなく訪れることが出来ると思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます