20151011今日の一手

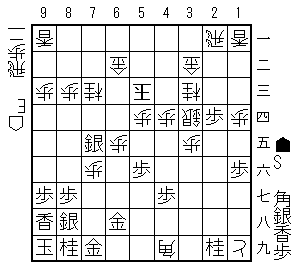

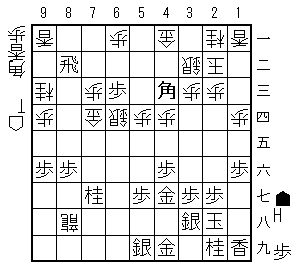

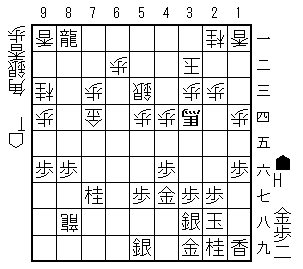

先月13日の名南将棋大会からSさんとEさんの対局です。形勢判断と次の一手を考えてください。

昨日の一手の回答

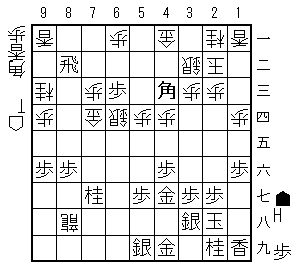

☆ 形勢判断をします。

先手の香損です。終盤ですから重視しません。

玉の堅さは先手のほうが大分堅いです。4枚美濃と片美濃ですから。

先手の攻め駒は82飛と持ち駒角で2枚。

後手の攻め駒は88竜と持ち駒角香で3枚。

総合すれば先手が有利です。

大局観として

従来の形勢判断では74金と64銀が遊び駒だから、というのも判断要素なのですが、それは玉の堅さや攻撃の駒の枚数に反映されるので考慮しなくてよいです。まあそれが後手が不利だという原因なのですが。

玉は堅いので守りの心配をせずに寄せを考えます。攻め駒が足りませんね。後手陣の守りの駒が少ないので攻め駒3枚でもよいくらいですが、最低もう一枚をどう加えるか。変な攻め方をして64の銀を引き付けられたり馬を作って引き付けられたりしたら3枚では足りなくなります。

また、先手は4枚美濃ですがやや配置が悪く、88竜の横利きを38銀だけでさえぎっている状態ですから万全ではありません。あまり変なことをやると逆転しますから注意です。といって、一手守って53銀とされると長くなります。長くなれば駒損が響いてくるかもしれません。

寄せのセオリーとして

①厳しい手から考える

②小さな駒から使う

というのを覚えましょう。

厳しい手、つまり王手から入るのは現状駒不足ですが、32銀を攻めるのが次で、41金を攻めるのがその次となります。

小さな駒から使う、というのは攻め駒の小さな駒、歩から考えるのです。飛角を使う事を考えるのは後回し。どこかで桂香をもらったら歩の次に考えます。

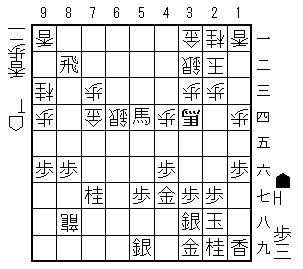

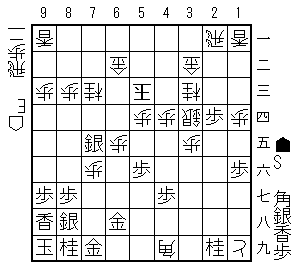

× 実戦は85桂でした。

85同桂同歩55桂

後手の攻め駒が4枚になり、先に攻められました。85桂は悪手のようです。48金引には47香で攻めが続きます。

68歩67歩36桂53銀63角42香52角成68歩成

52角成は勝負手ですが取ってもらえず先手の負けになりました。

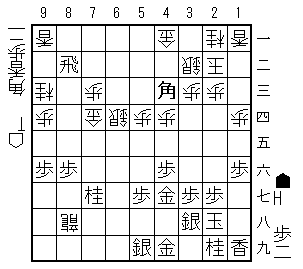

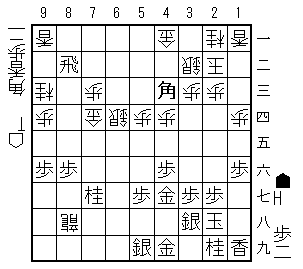

△ すぐに目につくのは63角かもしれません。

31金54角成

67角39金34角成

馬を作ってまあまあのようですが、後手も馬を引き付けて難しい戦いです。

× 43角もありそうです。

42香54角成

こうなれば63角より少し得な気はしますが。

43角に53銀が強気な受け。54角成を許しません。

32角成同金43銀と食いつけば62歩

32銀成同玉81飛成67角39金34角成

後手玉は裾空き(すそあき)ですが、先手の攻め駒も少ないです。42銀と引き付けられると面倒だと

31金43玉41竜42銀打32金55歩

これは後手の入玉もみえてきます。

△ 62歩は と金をつくる手。3枚目の攻め駒です。

67角39金34角成

81飛成67歩61歩成68歩成48銀58と51金31金

両者 と金を作っての攻め合いです。

先手玉はまだ耐久力があるので先手がいいとは思いますが、後手も粘る手段はあるでしょう。

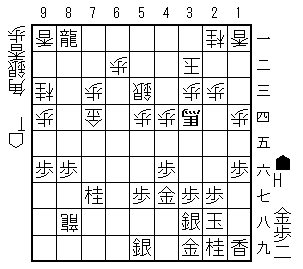

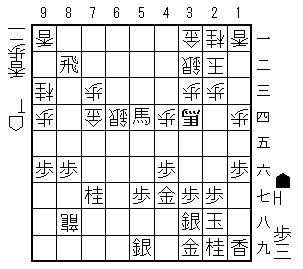

○ 63歩はもう少し欲張った手。と金を使うのが早くなります。

67歩から寄せ合いは先手が勝ちます。堅さが違いますから。61歩と受ける一手に43角

53銀の受けは62歩が無効になるので32角成から攻めることができます。

受けるなら42香で61角成が狙いの手です。62歩成は防ぎようがないので67歩の攻め合い。

62歩成68歩成52と

これは明らかに先手の攻め合い勝ちです。59と には同金と払っておきましょう。

寄せのセオリーから考えれば、王手・・・は無理なので32銀か41金を攻めます。

角を打って馬を作る、では攻め駒が増えません。小さな駒、歩を使うことです。

6筋が一番近いので63歩を考えるのが最初。61歩で無効だと思ったら62歩なのですが、61の歩を消去できる43角が絶好の一手です。

セオリーとは英語のtheoryのこと、「理論」という意味です。鉄則やルールという意味で使ってしまうのですが、もう少し大きな意味です。

相手の陣形を攻めるのですが、一番速いのは敵玉そのものを攻める王手です。

王手では駒を損したり守備駒に阻まれたりするので、うまくいかないときは玉に近い守備駒を目標にします。

玉に近い守備駒を減らせば敵玉の守りが大きく弱まります。でも敵玉に近い守備駒はさらに別の駒で守られているかもしれません。

その時はもう少し敵玉から離れた守備駒を攻めます。離れるほど別の駒で守られているということは少なくなるので攻めやすくなります。反面、攻略しても敵玉に影響は少ないのですが。

小さな駒から使うというのは、

大きな駒は性能が高いので使いやすいのですが、敵の守備駒と交換してしまうと性能の悪い駒が残ってしまいます。相手に性能の高い駒が渡ればそれを使って守りを固められてしまうかもしれません。

小さな駒から使って、大きな駒は遠くから応援に回る、というのが理想です。

これが理論、セオリーですね。こういう理論的な説明をまとめたものとして

①厳しい手から考える

②小さな駒から使う

が寄せのセオリーである。

と書いてしまいます。

蛇足ですが、先月までNHKの将棋講座、佐藤康光先生が、「勝つための詰みのセオリー」というタイトルでしたが、理論的なことを説明する講座ではありませんでした。詰ますための手筋にはこういう分類があって、という話でした。

詰め将棋もセオリーがあれば私も楽しんで取り組めそうですが。