将棋に必要な能力について、訓練方法を考えましょう。

4 コントロール(形勢判断及び大局観)

です。

(以下、よりすっきりした定義、書き方に改めました。2017/1/9)

形勢判断は3つの要素があり

駒の損得

玉の堅さ(守備力)

攻め駒の枚数(攻撃力) ;4枚を目指します。

の3つをを比較します。

注意

1、歩得の場合、相手に持ち歩がない時だけ駒得に含めます。歩損の場合は自分に持ち歩がない時だけ駒損に含めます。

2、駒の損得は序盤では重視しますが、終盤になると重要度が下がります。

3、攻め駒としては歩は数えません。と金なら数えます。

敵陣(3段目までという意味ではなく、盛り上がっていればその位置まで)に利きのある(歩以外の)盤上の駒及び(歩以外の)持ち駒を攻め駒と定義します。ただし終盤になれば、特に対抗型の場合は、相手玉の囲いの範囲に利きのある駒及び持ち駒に限定します。

4、この3つを考えれば、「駒の働き」を別に考える必要はありません。玉の堅さに関係していれば守備に働いていますし、攻め駒に含まれれば攻撃に働いています。

5、形勢判断の要素に手番は入れません、これは大局観に含めるべきです。

終盤になると、手番がどちらにあるか、互いの玉が何手かけて詰めろになるかを考えて、攻撃力と守備力を総合比較します。互いに玉が何手すきかを比較するわけです。

互いに攻め駒が4枚以上あって寄せ合いの体制にはいったら、この方法で より正確に形勢判断できます。

形勢判断はスキル(技術)ですから、だれでも習得できます。けれど、どれくらい優勢か劣勢か、形勢互角をどの範囲までに考えるかという程度問題は見方が分かれます。だから難しいし、面白いのです。

そして、形勢判断が未来の局面を想定して行われるときは、大局観になります。

今は先手が悪そうだけど10手先はこうなるから互角、なんていうふうに形勢判断に大局観の要素を入れると混乱します。

形勢判断はあくまでその局面について行い、攻撃力が足りないから遊び駒を使って増やそうとか、守備力が足りないからもっと固めようとか、駒損だけどほかの要素でカバーしようとか、を考えるのが大局観です。何手か進めてまたそこで形勢判断をするのです。そして大局観を使って未来を自分の進めたい方向にもっていくのです。

はい、理屈がわかりましたね。よく覚えてください。

訓練方法としては、こういう解説をしてくれる自戦記、観戦記を読みます。定跡書も形勢判断をもとに結論を出しますね。これがインプット(情報の入力)です。

自分の実戦の中でも形勢判断をしてみます。こうなったらいいなあと大局観を考えます。アウトプット(情報の出力)です。

終わったら棋譜をつけておいて検証します。実戦の中で形勢判断を間違っていたとしたら、修正します。これを記録してまた修正をインプット(情報の入力)します。

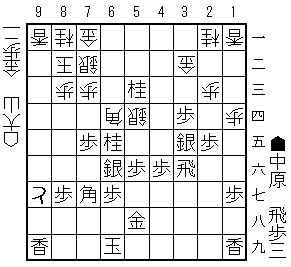

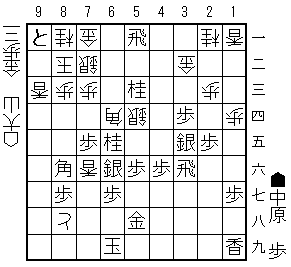

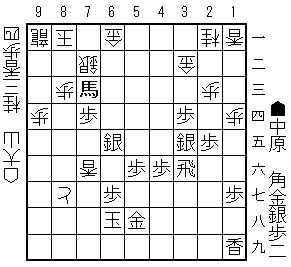

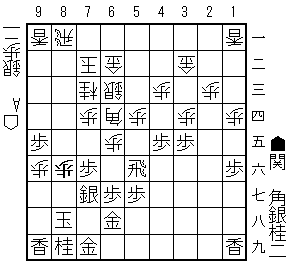

ブログの今日の一手では、形勢判断や大局観の解説を詳しくやっているつもりです。ぜひ毎日読んで理解してください。自分で考えたこと(アウトプット)を解説を読んでチェックできるといいですね。

ここは間違っているんじゃないの? とコメントを書けばもっとしっかり身に付きますよ。

棋譜をつけることは実戦で将棋を指すというアウトプット(情報の出力)を検証するための重要な手段です。また、昔の自分を振り返って、今は強くなったんだなあと振り返ることができます。

明日は棋譜をつけることについてその方法などを書きます。

4 コントロール(形勢判断及び大局観)

です。

(以下、よりすっきりした定義、書き方に改めました。2017/1/9)

形勢判断は3つの要素があり

駒の損得

玉の堅さ(守備力)

攻め駒の枚数(攻撃力) ;4枚を目指します。

の3つをを比較します。

注意

1、歩得の場合、相手に持ち歩がない時だけ駒得に含めます。歩損の場合は自分に持ち歩がない時だけ駒損に含めます。

2、駒の損得は序盤では重視しますが、終盤になると重要度が下がります。

3、攻め駒としては歩は数えません。と金なら数えます。

敵陣(3段目までという意味ではなく、盛り上がっていればその位置まで)に利きのある(歩以外の)盤上の駒及び(歩以外の)持ち駒を攻め駒と定義します。ただし終盤になれば、特に対抗型の場合は、相手玉の囲いの範囲に利きのある駒及び持ち駒に限定します。

4、この3つを考えれば、「駒の働き」を別に考える必要はありません。玉の堅さに関係していれば守備に働いていますし、攻め駒に含まれれば攻撃に働いています。

5、形勢判断の要素に手番は入れません、これは大局観に含めるべきです。

終盤になると、手番がどちらにあるか、互いの玉が何手かけて詰めろになるかを考えて、攻撃力と守備力を総合比較します。互いに玉が何手すきかを比較するわけです。

互いに攻め駒が4枚以上あって寄せ合いの体制にはいったら、この方法で より正確に形勢判断できます。

形勢判断はスキル(技術)ですから、だれでも習得できます。けれど、どれくらい優勢か劣勢か、形勢互角をどの範囲までに考えるかという程度問題は見方が分かれます。だから難しいし、面白いのです。

そして、形勢判断が未来の局面を想定して行われるときは、大局観になります。

今は先手が悪そうだけど10手先はこうなるから互角、なんていうふうに形勢判断に大局観の要素を入れると混乱します。

形勢判断はあくまでその局面について行い、攻撃力が足りないから遊び駒を使って増やそうとか、守備力が足りないからもっと固めようとか、駒損だけどほかの要素でカバーしようとか、を考えるのが大局観です。何手か進めてまたそこで形勢判断をするのです。そして大局観を使って未来を自分の進めたい方向にもっていくのです。

はい、理屈がわかりましたね。よく覚えてください。

訓練方法としては、こういう解説をしてくれる自戦記、観戦記を読みます。定跡書も形勢判断をもとに結論を出しますね。これがインプット(情報の入力)です。

自分の実戦の中でも形勢判断をしてみます。こうなったらいいなあと大局観を考えます。アウトプット(情報の出力)です。

終わったら棋譜をつけておいて検証します。実戦の中で形勢判断を間違っていたとしたら、修正します。これを記録してまた修正をインプット(情報の入力)します。

ブログの今日の一手では、形勢判断や大局観の解説を詳しくやっているつもりです。ぜひ毎日読んで理解してください。自分で考えたこと(アウトプット)を解説を読んでチェックできるといいですね。

ここは間違っているんじゃないの? とコメントを書けばもっとしっかり身に付きますよ。

棋譜をつけることは実戦で将棋を指すというアウトプット(情報の出力)を検証するための重要な手段です。また、昔の自分を振り返って、今は強くなったんだなあと振り返ることができます。

明日は棋譜をつけることについてその方法などを書きます。