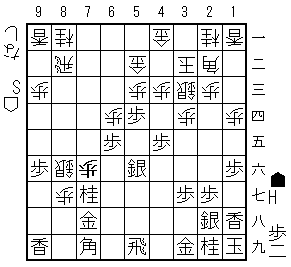

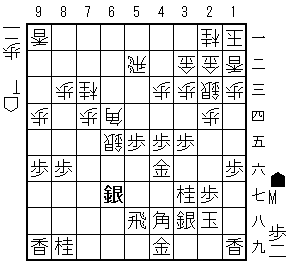

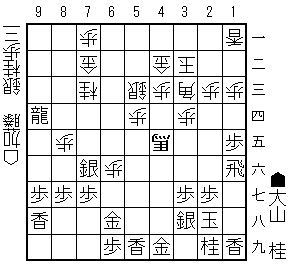

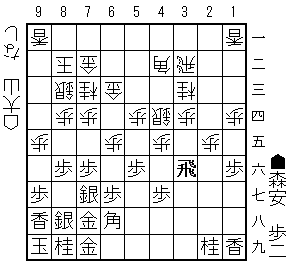

☆ 昨日の復習

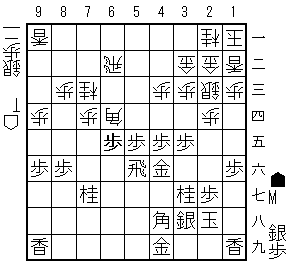

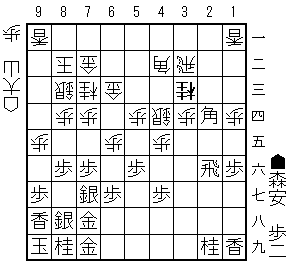

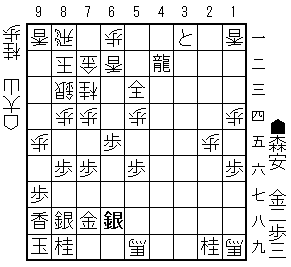

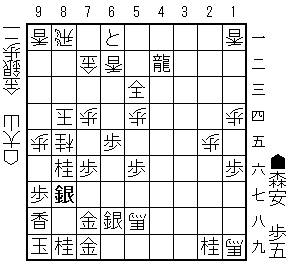

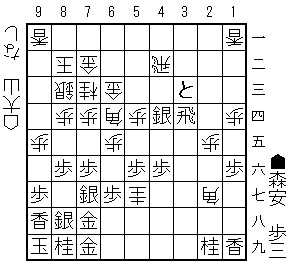

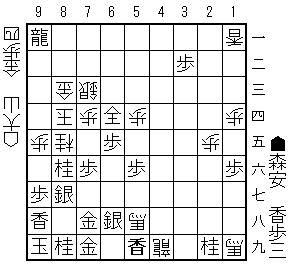

先手番大山先生の次の手は?

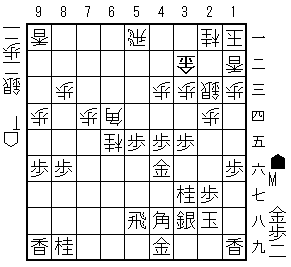

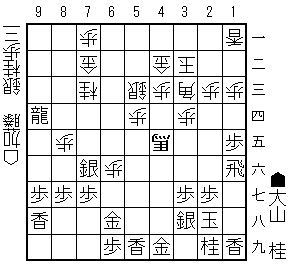

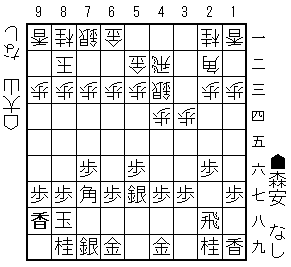

☆ 今日の棋譜

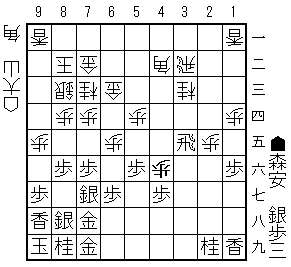

昭和53年6月、森安秀光先生と第17期十段戦です。

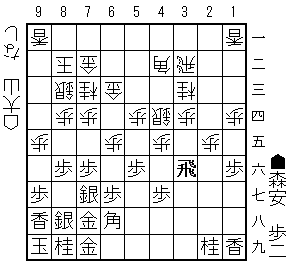

大山先生が四間飛車で、森安先生は居飛穴に。

昔は66歩と突かない形が多かったのです。その時には78金右とせずに、59角~66銀~75歩同歩78飛としたほうが攻めやすいとされていました。この時期はまだそんなことはわかっていないのでしょう。

4枚の穴熊なので堅いです。(だから振り飛車は66歩と突かせるのを選ぶようになったのですが)でも大山先生はおとなしく指します。

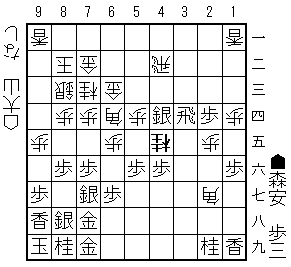

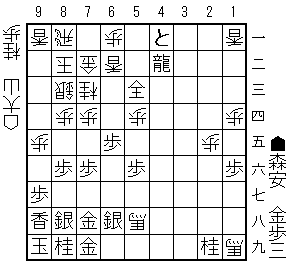

そろそろ振り飛車もなにか主張したいところ。4枚の穴熊が堅いですが、駒が片寄っているので右側の戦いは優位に進めやすいはずではあります。

大山先生は45歩から44銀でした。2筋が危険ですが

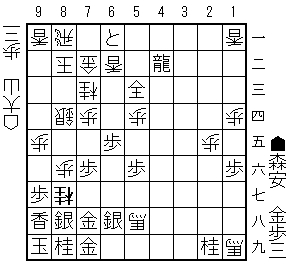

桂を跳ねて受けます。

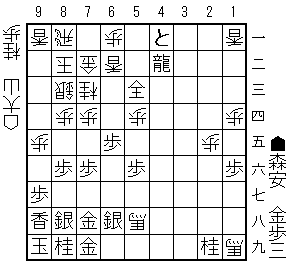

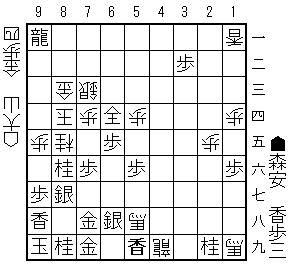

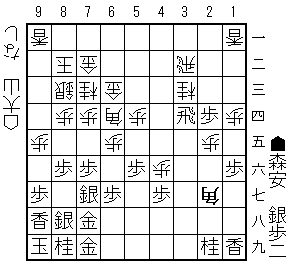

でも飛車を寄られてちょっと困った感じがします。35歩から角銀交換ですが

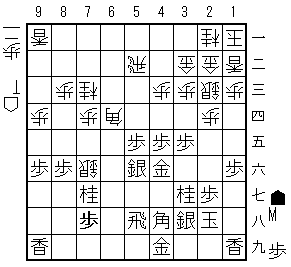

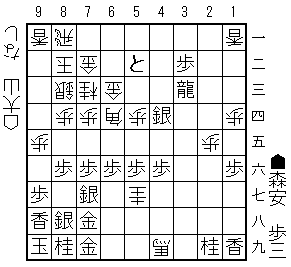

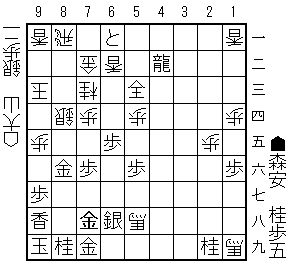

歩切れなので駒得とも言えません。穴熊は大駒よりも金駒のほうが価値が高い時もありますから。まずは46歩で、角を打ち込む準備。

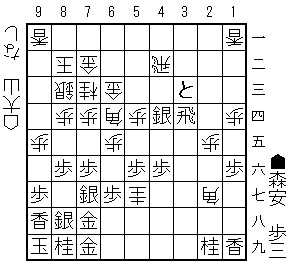

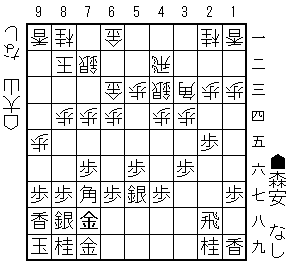

森安先生は46歩を取らずに34飛、47歩成には44飛ということです。大山先生は角を移動して、44飛~41飛成に飛車をぶつけます、という意味。

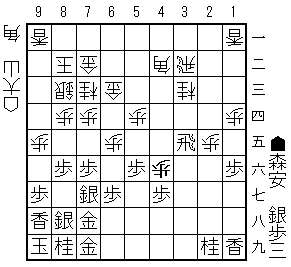

24歩には角を打って45角成を狙い

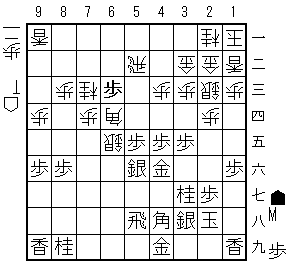

46歩と取らせて42飛44銀に45桂、取れば同角成です。

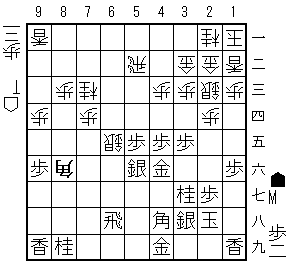

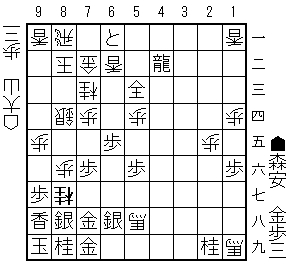

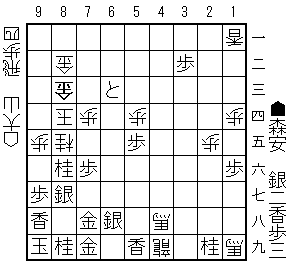

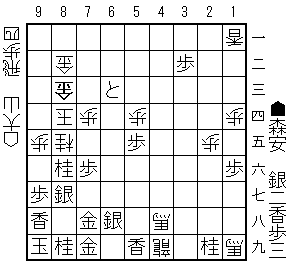

左桂がさばけました。森安先生は と金で対抗します。

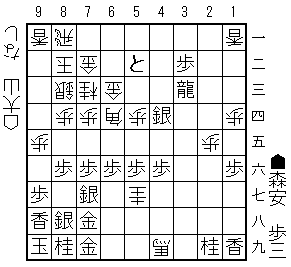

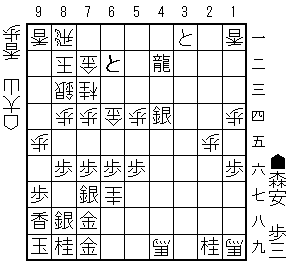

大山先生に持ち歩があれば と金で攻められるのですが、

成桂と と金では迫力が違います。

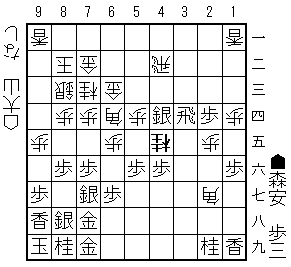

底歩で守るのですが、と金を作れなくなりました。

剥がしあい、打ちあいで長期戦になり

森安先生は と金を使えるので少しずつ得になります。

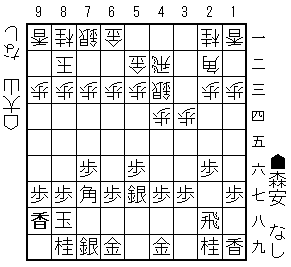

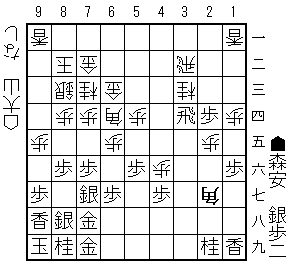

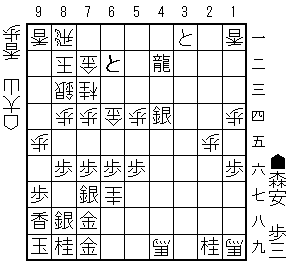

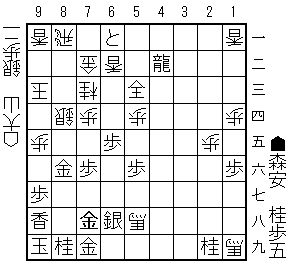

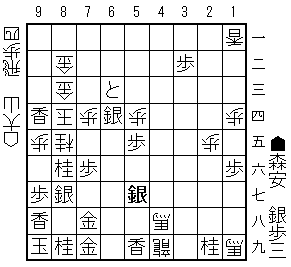

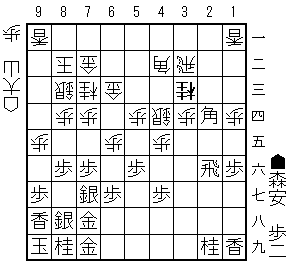

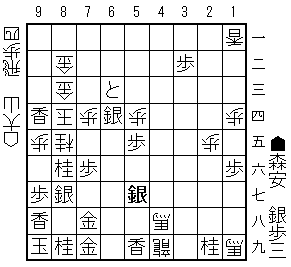

大山先生は8筋から攻めます。

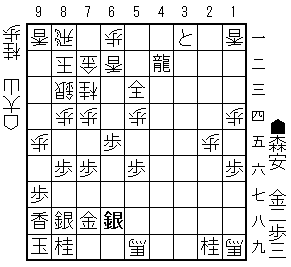

でも金を埋められ

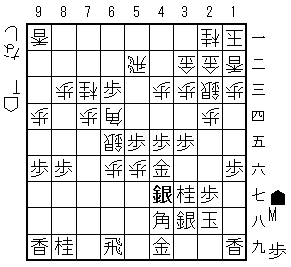

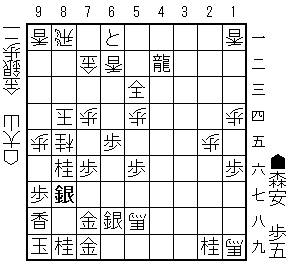

攻防の桂打ちから

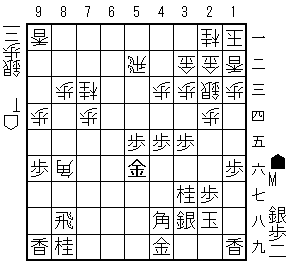

銀を埋められます。再構築する穴熊が堅すぎて、寄せ合いになりません。

とりあえず粘りますが、入玉しか望みがないのがつらいところ。

森安先生はゆっくり寄せればよく、こういう香もあとで入玉阻止になりそう。

大山先生の粘りもこれまで。

投了図。

中盤で角銀交換でも歩切れが痛かったです。左桂をうまくさばいて感心していたのですが、と金攻めと金銀を埋める手厚い指し方が森安先生の勝因。

森安先生は粘りの振り飛車党ですが、居飛穴を持っても金銀を埋めるのが自然に浮かぶのでしょう。穴熊が向いている感じがしますね。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:森安秀光7段

後手:大山十五世名人

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 2六歩(27)

4 4四歩(43)

5 4八銀(39)

6 3二銀(31)

7 5六歩(57)

8 4二飛(82)

9 6八玉(59)

10 6二玉(51)

11 7八玉(68)

12 7二玉(62)

13 5七銀(48)

14 8二玉(72)

15 7七角(88)

16 4三銀(32)

17 8八玉(78)

18 5二金(41)

19 9八香(99)

20 7二銀(71)

21 9九玉(88)

22 6四歩(63)

23 8八銀(79)

24 7四歩(73)

25 7九金(69)

26 9四歩(93)

27 2五歩(26)

28 3三角(22)

29 5九金(49)

30 9五歩(94)

31 6九金(59)

32 6三金(52)

33 3六歩(37)

34 8四歩(83)

35 7八金(69)

36 7三桂(81)

37 5九角(77)

38 8三銀(72)

39 6六銀(57)

40 7二金(61)

41 1六歩(17)

42 1四歩(13)

43 3八飛(28)

44 3二飛(42)

45 6八角(59)

46 5四歩(53)

47 3五歩(36)

48 同 歩(34)

49 同 飛(38)

50 3四歩打

51 3六飛(35)

52 6五歩(64)

53 7七銀(66)

54 4二角(33)

55 8六歩(87)

56 4五歩(44)

57 2六飛(36)

58 4四銀(43)

59 2四歩(25)

60 同 歩(23)

61 同 角(68)

62 3三桂(21)

63 6八角(24)

64 2五歩打

65 3六飛(26)

66 3五歩(34)

67 同 角(68)

68 同 銀(44)

69 同 飛(36)

70 4六歩(45)

71 3四飛(35)

72 6四角(42)

73 2四歩打

74 2七角打

75 4六歩(47)

76 4二飛(32)

77 4四銀打

78 4五桂(33)

79 2三歩成(24)

80 5七桂成(45)

81 3三と(23)

82 4一飛(42)

83 4三と(33)

84 4九角成(27)

85 3三飛成(34)

86 3一飛(41)

87 3二歩打

88 5一飛(31)

89 4二と(43)

90 6六歩(65)

91 同 歩(67)

92 8一飛(51)

93 5二と(42)

94 4六角(64)

95 5三と(52)

96 6四金(63)

97 4二龍(33)

98 1九角成(46)

99 3一歩成(32)

100 6七成桂(57)

101 6二と(53)

102 7八成桂(67)

103 同 金(79)

104 6二金(72)

105 同 龍(42)

106 7二金打

107 4二龍(62)

108 5九馬(49)

109 5三銀成(44)

110 6一歩打

111 6五桂打

112 同 金(64)

113 同 歩(66)

114 6二香打

115 6八銀(77)

116 6九馬(59)

117 7九金打

118 5八馬(69)

119 4一と(31)

120 8五歩(84)

121 5一と(41)

122 8六歩(85)

123 8四歩打

124 同 銀(83)

125 6一と(51)

126 8七桂打

127 同 銀(88)

128 同 歩成(86)

129 同 金(78)

130 8六歩打

131 同 金(87)

132 9三玉(82)

133 7八金打

134 8五銀(84)

135 同 金(86)

136 同 桂(73)

137 8六桂打

138 8四玉(93)

139 8七銀打

140 6一飛(81)

141 5二龍(42)

142 3一飛(61)

143 3二歩打

144 2一飛(31)

145 6二成銀(53)

146 8三金(72)

147 2二歩打

148 同 飛(21)

149 6三成銀(62)

150 2三飛(22)

151 6四成銀(63)

152 7三銀打

153 6一龍(52)

154 4三飛(23)

155 9一龍(61)

156 4九飛成(43)

157 5九香打

158 4八馬(58)

159 5五歩(56)

160 6四銀(73)

161 同 歩(65)

162 8二銀打

163 同 龍(91)

164 同 金(83)

165 6三歩成(64)

166 8三金打

167 6四銀打

168 9三玉(84)

169 9四香打

170 8四玉(93)

171 5七銀(68)

172 投了

まで171手で先手の勝ち

先手番大山先生の次の手は?

☆ 今日の棋譜

昭和53年6月、森安秀光先生と第17期十段戦です。

大山先生が四間飛車で、森安先生は居飛穴に。

昔は66歩と突かない形が多かったのです。その時には78金右とせずに、59角~66銀~75歩同歩78飛としたほうが攻めやすいとされていました。この時期はまだそんなことはわかっていないのでしょう。

4枚の穴熊なので堅いです。(だから振り飛車は66歩と突かせるのを選ぶようになったのですが)でも大山先生はおとなしく指します。

そろそろ振り飛車もなにか主張したいところ。4枚の穴熊が堅いですが、駒が片寄っているので右側の戦いは優位に進めやすいはずではあります。

大山先生は45歩から44銀でした。2筋が危険ですが

桂を跳ねて受けます。

でも飛車を寄られてちょっと困った感じがします。35歩から角銀交換ですが

歩切れなので駒得とも言えません。穴熊は大駒よりも金駒のほうが価値が高い時もありますから。まずは46歩で、角を打ち込む準備。

森安先生は46歩を取らずに34飛、47歩成には44飛ということです。大山先生は角を移動して、44飛~41飛成に飛車をぶつけます、という意味。

24歩には角を打って45角成を狙い

46歩と取らせて42飛44銀に45桂、取れば同角成です。

左桂がさばけました。森安先生は と金で対抗します。

大山先生に持ち歩があれば と金で攻められるのですが、

成桂と と金では迫力が違います。

底歩で守るのですが、と金を作れなくなりました。

剥がしあい、打ちあいで長期戦になり

森安先生は と金を使えるので少しずつ得になります。

大山先生は8筋から攻めます。

でも金を埋められ

攻防の桂打ちから

銀を埋められます。再構築する穴熊が堅すぎて、寄せ合いになりません。

とりあえず粘りますが、入玉しか望みがないのがつらいところ。

森安先生はゆっくり寄せればよく、こういう香もあとで入玉阻止になりそう。

大山先生の粘りもこれまで。

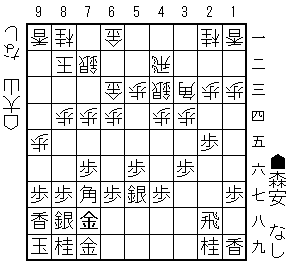

投了図。

中盤で角銀交換でも歩切れが痛かったです。左桂をうまくさばいて感心していたのですが、と金攻めと金銀を埋める手厚い指し方が森安先生の勝因。

森安先生は粘りの振り飛車党ですが、居飛穴を持っても金銀を埋めるのが自然に浮かぶのでしょう。穴熊が向いている感じがしますね。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.23 棋譜ファイル ----

手合割:平手

先手:森安秀光7段

後手:大山十五世名人

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 2六歩(27)

4 4四歩(43)

5 4八銀(39)

6 3二銀(31)

7 5六歩(57)

8 4二飛(82)

9 6八玉(59)

10 6二玉(51)

11 7八玉(68)

12 7二玉(62)

13 5七銀(48)

14 8二玉(72)

15 7七角(88)

16 4三銀(32)

17 8八玉(78)

18 5二金(41)

19 9八香(99)

20 7二銀(71)

21 9九玉(88)

22 6四歩(63)

23 8八銀(79)

24 7四歩(73)

25 7九金(69)

26 9四歩(93)

27 2五歩(26)

28 3三角(22)

29 5九金(49)

30 9五歩(94)

31 6九金(59)

32 6三金(52)

33 3六歩(37)

34 8四歩(83)

35 7八金(69)

36 7三桂(81)

37 5九角(77)

38 8三銀(72)

39 6六銀(57)

40 7二金(61)

41 1六歩(17)

42 1四歩(13)

43 3八飛(28)

44 3二飛(42)

45 6八角(59)

46 5四歩(53)

47 3五歩(36)

48 同 歩(34)

49 同 飛(38)

50 3四歩打

51 3六飛(35)

52 6五歩(64)

53 7七銀(66)

54 4二角(33)

55 8六歩(87)

56 4五歩(44)

57 2六飛(36)

58 4四銀(43)

59 2四歩(25)

60 同 歩(23)

61 同 角(68)

62 3三桂(21)

63 6八角(24)

64 2五歩打

65 3六飛(26)

66 3五歩(34)

67 同 角(68)

68 同 銀(44)

69 同 飛(36)

70 4六歩(45)

71 3四飛(35)

72 6四角(42)

73 2四歩打

74 2七角打

75 4六歩(47)

76 4二飛(32)

77 4四銀打

78 4五桂(33)

79 2三歩成(24)

80 5七桂成(45)

81 3三と(23)

82 4一飛(42)

83 4三と(33)

84 4九角成(27)

85 3三飛成(34)

86 3一飛(41)

87 3二歩打

88 5一飛(31)

89 4二と(43)

90 6六歩(65)

91 同 歩(67)

92 8一飛(51)

93 5二と(42)

94 4六角(64)

95 5三と(52)

96 6四金(63)

97 4二龍(33)

98 1九角成(46)

99 3一歩成(32)

100 6七成桂(57)

101 6二と(53)

102 7八成桂(67)

103 同 金(79)

104 6二金(72)

105 同 龍(42)

106 7二金打

107 4二龍(62)

108 5九馬(49)

109 5三銀成(44)

110 6一歩打

111 6五桂打

112 同 金(64)

113 同 歩(66)

114 6二香打

115 6八銀(77)

116 6九馬(59)

117 7九金打

118 5八馬(69)

119 4一と(31)

120 8五歩(84)

121 5一と(41)

122 8六歩(85)

123 8四歩打

124 同 銀(83)

125 6一と(51)

126 8七桂打

127 同 銀(88)

128 同 歩成(86)

129 同 金(78)

130 8六歩打

131 同 金(87)

132 9三玉(82)

133 7八金打

134 8五銀(84)

135 同 金(86)

136 同 桂(73)

137 8六桂打

138 8四玉(93)

139 8七銀打

140 6一飛(81)

141 5二龍(42)

142 3一飛(61)

143 3二歩打

144 2一飛(31)

145 6二成銀(53)

146 8三金(72)

147 2二歩打

148 同 飛(21)

149 6三成銀(62)

150 2三飛(22)

151 6四成銀(63)

152 7三銀打

153 6一龍(52)

154 4三飛(23)

155 9一龍(61)

156 4九飛成(43)

157 5九香打

158 4八馬(58)

159 5五歩(56)

160 6四銀(73)

161 同 歩(65)

162 8二銀打

163 同 龍(91)

164 同 金(83)

165 6三歩成(64)

166 8三金打

167 6四銀打

168 9三玉(84)

169 9四香打

170 8四玉(93)

171 5七銀(68)

172 投了

まで171手で先手の勝ち