八経ヶ岳(はっきょうがたけ)は、紀伊山地の最高峰であり、近畿・中国地方の最高峰でもある山です。

標高は1915mあり、深田久弥氏の「日本百名山」の中では、大峰山(おおみねさん)の一角として紹介されています。

大峰山は修験の山であり、その中心をなす山上ヶ岳(標高1719m)は今でも女人禁制となっています。

そのため、百名山を巡る登山者は、山上ヶ岳ではなく八経ヶ岳の山頂を踏むことを目指しています。

私も百名山の一つとして、また近畿・中国地方の最高峰の山として、予てより八経ヶ岳に登る計画を持っていました。

新緑の季節を選ぶか、紅葉の時季がよいか、はたまた冬がよいのか・・

調べてみると、登山道に通じる国道309号線(旧 行者還林道)は12月15日から冬季通行止めとなるとのことで、それを前に急遽出かけてきました。

■ 旅程

12月3日 自宅→羽田空港→関西空港→洞川温泉(泊)

12月4日 洞川温泉→弥山登山口→大峯奥駆道→弥山→八経ヶ岳(帰路同じ)→洞川温泉(泊)

12月5日 洞川温泉→関西空港→羽田空港→自宅

12月4日は前日に日本海にあった低気圧が消滅し、穏やかな西高東低の冬型の気圧配置となりました。

そのため、紀伊半島の山は朝方まで雲に覆われ、その後冬晴れの快晴となりました。風も穏やかで霧氷には絶好のコンディションでした。

ということで、今回は霧氷の写真を中心にご覧いただきます。

弥山登山口、標高が1100mあります。

登山口は、国道309号線の行者還(ぎょうじゃがえり)トンネル西口にあります。

ちなみに、この国道は林道から昇格したもので、片側が切り立った崖で反対側は谷、車のすれ違いができない箇所が長く続き、酷道と呼ばれています。

歩き出して200mほどで沢を渡り、渡るとすぐに急登になります。

標高が1400mほどになると霧氷が現れました。

そして、しばらくすると大峯奥駆道(主稜線)に出ました。標高は1500mです。

左(写真では正面)へ行くと山上ヶ岳方面、これから向かう弥山、八経ヶ岳は右です。

ここからずっと霧氷ロードが続きます。

霧氷は太陽が照ると、たいてい30分ほどで解けて落ちます。一方、太陽に照らされた霧氷はキラキラ輝き、とても綺麗です。

晴れて欲しい反面、少しでも長く霧氷を見ていたいという複雑な思いで先を急ぎました。

複雑な思いが反映したのか、お天気は時々青空が覗く曇り空。晴れ間を見つけて写真を撮ります。

あれあれ、霧氷と一緒に蝶が凍ているではありませんか・・

蝶は氷が解けると再び飛び始めるといいます。元気に快復してくれるといいのですが。

標高1500m付近では、樹々は落葉広葉樹がほとんどですが、それより標高が上がると針葉樹が増えていきます。

針葉樹の葉にも霧氷がびっしりです。

こんな感じの道を弥山まで1時間50分ほど歩きました。

弁天の森(標高1600m)を通過します。

最初に目指す山、弥山が見えてきました。

時間が経つにつれ、晴れ間が増えてきました。気温が低くく風もほとんどないので、思いのほか霧氷はしっかりしていて落ちてきません。

所々、道が分かり難いところにはしっかりと道標があります。雪で踏み跡が隠れていても安心です。

もちろん地図と磁石はしっかり持っていますし、今回はGPSも持参しました。

聖宝ノ宿址(標高1560m付近)で、行者さんに手を合わせて通過しました。

行者さんは寒い中でも笑顔でした。

標高が上がると空が広くなり、一段と青空に霧氷が映えます。

弥山に近づき登りがきつくなっていきます。先に登山者がいるので写真を撮りながら時間を空けて登りました。

南側の展望が得られる、国見八方睨と言われる稜線に登り詰めました。ここで先行者に追いつき、先へ行かせていただきました。

ここから弥山までの間は、一段と霧氷がきれいでした。

すぐに弥山の避難小屋に着きました。避難小屋の奥には宿泊の出来る小屋(弥山小屋)もありましたが、冬季は休業しているようです。

八経ヶ岳には道を南下しますが、先ずは弥山山頂へ赴き、神社に参拝します。

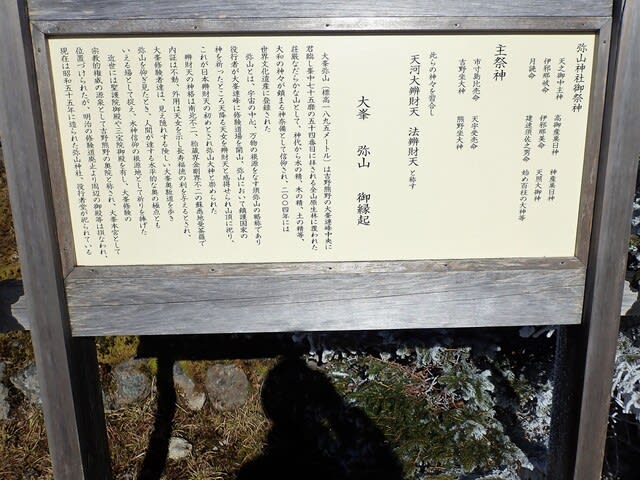

弥山は標高が1895m、山頂にある弥山神社には多くの神々をお祀りしてあるようで、縁起を読んでもよく分かりませんでした。

ベンチが置いてありましたので、時間はまだ10時過ぎでしたが、ここで昼食としました。

さて、道を戻って八経ヶ岳へ向かいます。しばらくすると、八経ヶ岳が目の前に見えてきました。

標高が上がるにつれ、周囲の山が見えてきました。もうじき山頂です。

着きました。八経ヶ岳1914.9mです。日本百名山とも書いてありました。

山頂から辺りを見渡し、ある程度写真を撮ったところで、先ほど追い抜いた登山者が次々と上がってきました。

短い時間でしたが、十分満喫できたので、下山することにしました。

下山中も何枚か写真を撮りましたので、ご覧いただきたいと思います。

弥山の避難小屋まで下りてきました。

避難小屋の前の樹々を見上げてみました。霧氷が落ちてきそうで、これ以上近づくのはやめました。

お天気は完全な快晴になりました。日焼け止めを塗り忘れたので、かなり日焼けしました。

霧氷はかなり長時間持ちましたが、徐々に解け始め落ちてきました。

小さな霧氷は頭に当たっても平気ですが、背中に入ると冷たいです。

これから歩く稜線も、まだ霧氷が残っているのが見渡せます。

まるで吉野の桜のようです。

この階段、結構滑りました。この日の一番の難所だったかもしれません。注意して降りました。

さて、最後に凍り付く寒さの中、樹々はもう春の準備をしていました。

いくつか写真をご覧いただきたいと思います。

”冬来りなば春遠からじ” です。

長文を最後までご覧いただき、ありがとうございました。