【32章】

執政副指令官に選ばれたのは L・ルクレティウス、セルヴィウス・スルピキウス、C・アエミリウス、L・フリウス・メドゥリヌス(7回目の就任)、アグリッパ・フリウス、C・アエミリウス(2回目の就任)だった。彼らは7月1日に就任した。 L・ルクレティウスと C・アエミリウスはヴォルシニ湖周辺のエトルリア人との戦争を指揮することになった。アグリッパ・フリウスとセルヴィウス・スルピキウスはサルピヌム人との戦争を指揮することになった。ヴォルシニ湖の敵との戦闘が先に始まり、敵は大軍勢だったが、それほど強くなかった。最初の衝突後、彼らの隊列が崩れた。ローマの騎兵に包囲され、8000人が武器を捨てて降伏した。これを知ったサルピヌム人はローマ軍と正面から戦っても負けるだけと判断し、城壁に頼って防衛に専念することにした。ローマ兵はサルピヌムの領土とヴォルシニ湖周辺の二都市の領土を全面的に略奪した。ローマ兵は何の抵抗も受けなかった。多くの兵を失ったヴォルシニ湖周辺の二都市はローマ軍に降伏を申し出た。敵対行為への賠償金の支払いを条件に、二都市は20年間の休戦を認められた。賠償金にはローマ兵の給与の支払いが含まれていた。

この年マルクス・カエディキウスという名前の平民が執政副司令官に次のように報告した。

「ヴェスタ神殿の上方を通っている、新街道を歩いていた私が礼拝堂のそばに来た時、夜の静けさの中で、人間の声とは思えぬ大きな声が響き渡りました。『ガリア人が近づいていると高官に告げよ』」。

身分の低い者からの情報であり、ガリアは遠く、未知の国であったので、執政副司令官はカエディキウスの話を信じなかった。危険が迫っている時に、神々の警告が無視されただけではなかった。恐ろしい運命からローマを救うはずの人間、M・フッリウス・カミルスがローマから追放された。護民官 L・アプレイウスはヴェイイでの戦利品の問題でカミルスを告発した。カミルスは息子を失ったばかりだったのに、アプレイウスは容赦しなかった。

(日本訳注)ヴェイイ攻略後カミルスは兵士に略奪を許したので、平民に不満はない。ヴェイイの膨大な富のすべてを兵士に与えたので、貴族は怒っていた。長年の戦争により、国庫が底をついていたので、ヴェイイの富の何割かは、国庫に回すべきだった。カミルスは捕虜を奴隷として売却し、売上金のすべてを国庫に納めており、一定の配慮をしたが、国家主義者には不十分に思えた。護民官の多くは平民派であるが、アプレイウスは国権派だったのだろう。あるいはアプレイウスは平民派だったが、どういう理由であれ、カミルスを断罪したかったのかもしれない。(日本訳注終了)

カミルスは一族とその従者たちを家に招き、彼をどう思っているか探った。彼の一族の従者は平民のかなりの部分を構成していた。彼らは罰金が高額でも支払う用意があるが、カミルスを無罪にはできないだろうと述べた。カミルスは不滅の神々に祈った。「無実の私が理由のない苦しみを味わうことになった。恩知らずの人々が私を必要とする日が遠からず来ることを願っています」。

こうして彼は亡命した。彼が不在のまま、15000アスの罰金が言い渡された。

【33章】

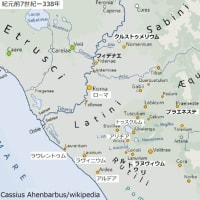

波乱の多い人間の世界に唯一確かなことがあるとすれば、カミルスがいればローマは陥落しなかったということである。カミルルスがローマを去ってから、ローマの破滅の日が急速に近づいた。クルシウム(Clusium)から使節が来て、ガリア人と戦う際め援軍を送ってほしと願った。(クルシウムは現在のキウジ、トスカナ州南東部、ウンブリア州との州境に近い)

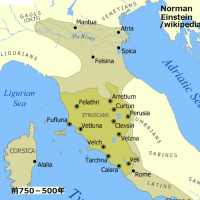

言い伝えによると、エトルリアは果物が豊富で、ワインの産地だったので、ガリア人はその噂を聞いて、とりわけワインは彼らにとって珍しく、おいしい飲み物だったので、アルプスを越えてエトルリア人の土地に侵入したのだという。クルシウムのアッルンという人物がワインをガリアに輸出し、ガリア人を魅了し、彼らをエトルリアに呼び込んだのだという。アッルンの妻がルクモという人物に誘惑された。ルクモはアッルンに保護される立場にあったが、大きな影響力を持つ若者であり、アッルンは彼を処罰できず、外国の力を借りることにした。それで彼はガリア人を呼び込んだのだというのである。アッルンまたはクルシウムの誰かがガリア人を招き入れた可能性はあるが、クルシウムを攻撃したガリア人は最初にアルプスを越えた人々ではなく、ずっと前にイタリア北部に移住した人々の子孫である。ガリア人がイタリアに入ってきたのはこの時より200年前である。ガリア人が最初に襲撃した都市はクルシウムではない。ずっと以前からアルプス山脈とアペニン山脈の間に住むエトルリア人はガリア人と戦争を繰り返していた。ローマの覇権が成立する以前は、エトルリア人の支配が陸と海の広い範囲に及んでいた。彼らの勢力範囲は地名を見ればわかる。イタリア半島は海に囲まれているが、西の海は「トゥスク人の海」と呼ばれており、東の海はアトリア海と呼ばれている。ローマ人はエトルリア人をしばしばトゥスク人と呼んでいた。アトリアはヴェネト地方の町であるが、エトルリア人の植民地だった。ギリシャ人は西の海をティレニア海と呼び、東の海をアドリア海と呼んでいる。

(日本訳注)

⓵ トゥスクとトスクは同一であり、トスカナは「トゥスク人の土地」という意味である。エトルリアの植民地アトリアは後にエトルリアの都市となった。

② ギリシャ人はエトルリア人をティレニア人と呼んでいた。(日本訳注終了)

ローマ人もギリシャ人も、イタリア半島をエトルリア人の土地と考えていた。エトルリア人は最初アペニン山脈の西側に住んでいて、12の都市が成立した。その後彼らは山脈の東側に12の植民地を建設した。西側の一つの都市がそれぞれ一つの植民地を建設したのである。これらの植民地はポー川を越えアルプス以南の全域に進出した。唯一の例外はヴェネトの人々で、彼らはアトリア海北部の入り江の周辺に留まった。アルプスの諸部族、特にラエティ族は間違いなくヴェネトの原住民と同類で、厳しい風土の影響により野蛮であり、言語以外先祖の性格を失っていた。彼らは野蛮でありながら、文明人のように堕落していた。

(日本訳注)

⓵ ヴェネトの原住民の故郷はアルプス南麓のガルダ湖とパドヴァの間の地域である。ガルダ湖は現在ヴェネト州の北西部にあり、ロンバルディア州との境界になっている。パドヴァはヴェネト州の都市である。ヴェネトの原住民の言語はラテン語などのイタリック語とケルト語とゲルマン語の混合だった。エトルリア人が植民地としたのはアトリアだけで、それ以外のヴェネトの居住地には侵入しなかった。

② 博物誌の著者プリニウス(紀元後23年生ー79年没)によれば、ラエティ人はエトルリア人であり、ポー川周辺に住んでいたが、ガリア人に追われ、アルプスに移住した。紀元前600ー400年にガリア人はアルプスを越えて、イタリアに侵入したので、この時ラエティ人がアルプス山中に逃げたと考えられてきた。しかし現在の歴史家はラエティ人の移動を否定している。ラエティ人はもともとアルプス山中に住んでいたと考えられている。ほとんどのエトルリア人がイタリアに向かったのに、ラエティのグループだけがアルプス山中に留まったようだ。あるいはプリニウスの移動説は正しく、ガリア人に追われたのではなく、ずっと昔にポー川周辺からアルプス山中に移住したのかのかもしれない。ラエティ人の居住地域はローマ属州ラエティアとほぼ重なる。(日本訳注終了)

【34章】

ガリア人のイタリアへの侵入について、以下のように説明されている。タルクイヌス・プリスクスがローマの国王だった時(紀元前6世紀前半)、ガリアのケルト人を支配していたのはビトゥリゲス族だった。ガリア地方の住民の三分の一がケルト人だった。ビトゥリゲス族はケルト人の支配者を長年輩出してきた。この時国王になっていたのはアンビガトゥスだった。彼は勇気があり、広い土地を所有していることで有名で、広大な領域を支配していた。彼の時代に作物の収穫が豊富になり、ガリアの人口が急激に増えた。人口が多すぎて、統治が困難になった。年老いた国王は人口過剰をどうにかしたいと考え、妹の二人の息子を運に任せて見知らぬ土地に移住させることにした。国王の二人の甥、ベラブススとセゴヴススは進取的な性格の若者だった。移住先の住民に追い払われても対抗できるだけの仲間が必要なので、二人は遠征への参加者を募集した。どこへ行けばよいか、神意を占うと、セゴヴススにはヘルシニアの森(フランス北東部からドイツ南部に至る山地)が勧められた。神々はベラブススにもっと快適な土地、即ちイタリアを与えることにした。ベラブススは6部族の余剰な人口を集めた。6部族の名前はビトゥリゲス、アヴェルニ、セノンネ、アエドゥイ、アンバリ、カルヌト、アウレルチである。大勢の騎兵と歩兵を引き連れ、セゴヴススはトゥリスカスティン(ローヌ川流域、リヨン以南)までやって来た。彼の前にアルプスが巨大な障壁のように立ちはだかった。「越えられない」と彼らが感じても、驚くにあたらない。記録をたどる限り、当時アルプス越えの道は存在しなかった。ヘラクレスについての神話を信じれば別であるが。巨峰が天まで届き、向こう側は未知の世界だった。ガリア人たちは行く先を阻まれたが、それでもどこかに山越えの道がないか、探し回った。

彼らには宗教的な恐れもあった。新しい土地を探し求めた人々がサルエス人(マルセイユの北東に住んでいたリグリア人)に襲撃されたという話が伝えられていた。犠牲になった人々はフォカイア(ギリシャのイオニア地方の都市)からマッシリア(現在のマルセイユ)にやって来たギリシャ人だった。この事件はガリア人にとって悪い前兆だったので、ギリシャ人が最初に上陸した場所の防備を強化するのを手伝った。幸い、サルエス人は防壁の建設を妨害しなかった。

ガリア人はタウリニ(現在のトリノ)の峠道とドゥーリア渓谷を通ってアルプスを越えた。ティキヌス川のずっと手前でエトルリア人と戦闘になり、勝利した。彼らが住むことにした場所(現在のミラノ)はインスブレ族(先住のケルト人)の領土だと知った。インスブレという名前はヘドゥイ族(現在のブルゴーニュ地方に住んでいたガリア人)の土地と同じ名前である。部族は違うが同じケルト人の土地なら縁起が良いので、ガリア人はそこに町を建設し、メディオラヌム(ミラノ)と名付けた。

(日本訳注)

⓵ドゥーリア渓谷は現在のドラ・バルテア川:Dora Baltea。モンブランの水源からアオスタを通り、トリノの東でポー川に合流。

②ティキヌス川は現在のチキノ川。スイスの水源から南に流れ、ミラノの西を過ぎてポー川に合流。

③ リヴィウスは「この時代アルプス越えの道はなかった」と書いており、ガリア人がどのような経路でアルプスを越えたか、興味をそそられるが、彼の記述は現代人にはわかりにくい。近代・現代において「アルプス越え」はフランス側の起点とイタリア側の終点が注目され、トリノは終点の一つである。しかしリヴィウスはフランス側の起点には関心がなく、彼にとってアルプス越えとは「トリノの峠道とその先の渓谷を通る」ことなのである。リヴィウスはフランス側の起点に関心がないため、読者にはフランス側の出発点が分からない。ガリア人がフランス中央部からリヨンの南まで来たことまでは、はっきりしているが、そこでアルプス越えを決心していながら、急にマルセイユに行ってしまう。マルセイユからドリノまでの軽路は全然わからない。現在ではフランス側の起点はグルノーブルやその北や南の都市であり、終点はトリノやその他のピエモンテ州の都市である。ガリア人のアルプス越えから350年後、ハンニバルもフランスからアルプスを越えてイタリアに入っている。ハンニバルのアルプス越えは関心が高く、どのような経路でアルプスを越えたか、研究されてきた。グルノーブル方面からトリノ周辺に向かったという説が有力である。沿岸部にはローマ軍が来ているかもしれなかったので、ハンニバルはローヌ川中流から、アルプスに向かった。アルプスを越えた後は、ポー川流域のガリア人を味方にしてからローマと戦うつもりだった。

④ インスブレ族はケルト人で、ミラノに最初に町を建設した。34章はガリアのケルト人のアルプス越えが語られているが、アルプス南麓には別のケルト人がずっと以前から住んでいた。彼らはレオンティと呼ばれている。レオンティの居住地の南に住んでいたのがインスブレ族である。インスブレ族は紀元前6世紀前半にミラノに町を建設したが、その後エトルリア人に圧迫され、エトルリアの支配を受け入れ たようである。トリノから東に進んだガリア人が衝突したのはインスブレ族ではなく、エトルリア人だった。紀元前750-500年の地図によると、エトルリアの支配がミラノ周辺に及んでいるものの、ここはエトルリアの辺境であり、エトルリアは都市を建設していない。⑤ リグリア人はイタリア北西部の沿岸およびフランスのプロヴァンスに住んでいた独自の民族。リヴィウスはプロヴァンスのリグリア人について書いている。「マルセイユに到着したギリシャ人を、リグリア人が襲撃した」。

(日本訳注終了)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます