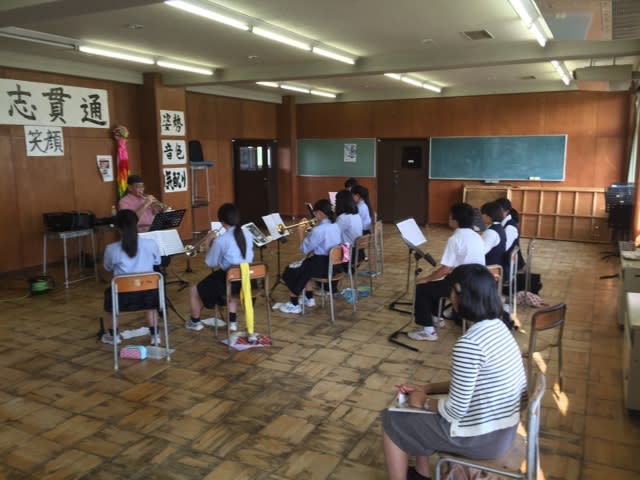

本日は、トランペットの関山先生のレッスンでした。

今日のレッスンを聞いて又は見て、何が大切な事か良くわかりました。(*^_^*)

今日勉強させていただき、さっそく明日から活かせて行きます。

勉強した内容は、ゴメンなさい。秘密です。でもみなさんは当たり前だと思ってます。

その秘密はさらう事です。

そのあと反省会で、関山先生の留学した話を聞きました。

関山先生の第一声は、『アメリカ人は真面目です』でした。彼らは出来ないフレーズを出来るまで何回もさらうそうです。多くのアメリカ人は不器用だそうです。

ですからさらうのには時間がとてもかかるそうです。できるまで長時間かけて練習するそうです。

そうすることによって自分の課題を1つずつ潰していくそうです。

また『アメリカ人はあがる人が多いそうです』

ソロを吹く場合も1ヵ月前から必ず通す練習をして本番ではこれだけ練習したから上がらないと自分に言い聞かせているそうです。関山先生もそうしているそうです。

とてもためになるレッスンでした。

今日のレッスンを聞いて又は見て、何が大切な事か良くわかりました。(*^_^*)

今日勉強させていただき、さっそく明日から活かせて行きます。

勉強した内容は、ゴメンなさい。秘密です。でもみなさんは当たり前だと思ってます。

その秘密はさらう事です。

そのあと反省会で、関山先生の留学した話を聞きました。

関山先生の第一声は、『アメリカ人は真面目です』でした。彼らは出来ないフレーズを出来るまで何回もさらうそうです。多くのアメリカ人は不器用だそうです。

ですからさらうのには時間がとてもかかるそうです。できるまで長時間かけて練習するそうです。

そうすることによって自分の課題を1つずつ潰していくそうです。

また『アメリカ人はあがる人が多いそうです』

ソロを吹く場合も1ヵ月前から必ず通す練習をして本番ではこれだけ練習したから上がらないと自分に言い聞かせているそうです。関山先生もそうしているそうです。

とてもためになるレッスンでした。