東海道珍道中<国府津~小田原>

平成23年7月30日(土)31日(日) 天気は雨が降りそうな曇り。ここ最近天気がはっきりしない。まだ7月なのに夏が終わりかけている感じで蜩が鳴く日もあるくらいだ。今回は初めて、泊りがけでのウォーキングを行った。千明さんがインターネットで予約してくれて、安心して出かけた。

が途中、ホテルの住所を調べるために(私は今回通販で手に入れたGPS対応の文庫本位のナビを持っていった)ナビに住所を入れるために出した紙を見た千明さんが「あ”~大変」と絶句。何とひと月後の8月30日を予約していたのだ。二人で顔を見合わせ大爆笑。あわてて電話を入れて、顛末を話すと、ダブルからシングルにはなったが、今日の30日に変更が出来て事なきを得た。こういううっかりもある。これも旅の思い出である。

今回は相模線の「上溝駅」を待ち合わせとした。9時30分。務さんに送ってもらって、25分くらいに着いたら待ちくたびれたような千明さんの様子。子どもさんの都合に合わせて9時頃に送ってもらったそうである。連絡してくれたらもう少し早く行ったのに。水臭いですよ。

上溝から茅ヶ崎に行き、東海道線に乗り換えて、国府津(こうづ)駅で降りる。前回は大磯だったから、本来なら大磯から歩くのがホントなんだけど、大磯から国府津まではあまり名所もないので、歩きは省略して電車で行くことにした。

国府津は小さい駅である。国府津からは国道1号線に沿ってほぼ海岸線を歩く。駅前に「神戸屋」のパン屋さん。お決まりの小腹ごしらえ。クリームパンを賞味。もちっとした食感でクリームは程よい甘さで、さすが神戸屋と思った。

しばらく海岸線を歩いていくと、酒匂(さかわ)川に出た。酒匂川は川幅が広いけど、所々に土が堆積していて、中洲が出来ていた。昔はこんな川幅があると越えるのが大変だったろうと感じた。勤勉家で有名な二宮金次郎はこの川の近くに住んでいて、度重なる酒匂川の氾濫に苦労したらしい。どんな橋を作っても流されるので、冬季は土で作った土橋といっても土を積み重ねるだけだろうが、それを架けることを提案したらしい。さすが、計算高い。

酒匂川を過ぎて、しばらく歩くと、新田義貞の首塚があった。建武の中興の柱石であった新田義貞が、北陸を転戦中に首を切られ、足利尊氏によってその首を晒されていた。家臣である小田原城主宇都宮某がその首を奪い返して、義貞の本国である上野国(群馬県)にその首を葬るために下ったが、この酒匂川近くで、病に罹り、やむなく義貞の首を埋葬して、自分もここで没したということである。主君のために妻子とも別れ、一人寂しく、ひっそりとその生涯を閉じる人もいる。

また、ここの近くに戎社(えびすやしろ)というところがあり、何と壬申の乱で負けた大友皇子の霊を奉っているということであるが・・・

このまま旧東海道を歩いていくと、江戸口見附跡にぶつかった。ここは小田原城址であり、ここから小田原宿に入るのである。小田原北条氏は秀吉の小田原攻めに対し、総構(そうがまえ)といわれる周囲9キロの堀や土塀を構築し、城のみならず、城下町までも取り込んだ戦国期最大級の城郭を築き、この江戸口見付辺りは総構の南部分にあたる。小田原合戦のときは家康が対峙したとされている。江戸時代には小田原城下に出入りする最も重要な門として役割を担っていたということだ。

小田原城に入る前に、遅い昼を食べようということで、探しながら歩く。「小田原どん」と書かれた看板が目に付くお店に入る。うどんでも食べさせてくれるのかなと思ったら、どうも小料理屋さんで、刺身やてんぷらがメイン。高いのかナーと心配したが、今日はランチが1000円と、とてもリーズナブル。ラッキー。てんぷら定食を注文。梅漬けが最初に冷えて出てきたり、自分のうちでつけたという辛さが程よい塩辛が出てきたり、メインのてんぷらもからっと揚げていて、とってもおいしくいただきました。それにとても親切な女将さんで、小田原城の馬出門(うまだしもん)を4億円もかけて修理して新しくなったということや無料で休憩できる小田原宿なりわい館があるということを教えてくれたり、行かなかったけど夜のオカリナコンサートのチラシをくれたりととても気さくに話してくれました。割烹「繁幸」さん。ご馳走様でした。教えてくれたなりわい館で「小田原どん」というのは、小田原の特産物を使った料理を出しているお店が掲げることが出来る看板らしいと、分かる。よくぞ気づいてくれた、千明さん。

その近くにある、「外郎(ういろう)」に寄る。外郎は名古屋が有名であるが、もともとはここが発祥の地で、創始者が、中国から渡ってきた帰化人で薬の処方を伝え、薬もお菓子もどちらも「外郎」と呼ばれたということである。そのとき仕えていた職人等によってお菓子の外郎は全国に広まっていったということである。江戸時代、のどを痛めた歌舞伎役者が飲んでよくなり、それを「外郎売」という歌舞伎の演目にして、舞台で演じている。上品なお抹茶と和菓子をいただき、昔の薬の製造に使った道具や保存する甕等が展示してある200年位前の昔の蔵の中を拝見させていただきました。

いよいよ小田原城の敷地入る。この日はちょうちん祭りと銘打って、二の宮の広場には屋台やテントが所狭しと立ち並んでいて、舞台の方からは歌や踊りのにぎやかな音が聞こえてきていた。

ボランティアのお年寄りの方たちがで無料でお城の説明をしてくれるという看板が目に付いたので、お願いしたら時間がないからとやんわりと断られ、お城に入るなら急いだ方がいいと急き立てられ、小走りにまずは小田原城へ。着いてみたら、夏休み中は閉館時間を延長するとの張り紙、知らないのかな~。

小田原城はお城お城した荘厳な面構えでそびえ立っていた。苔むした城壁と周りのお堀には蓮の花や大きな葉が咲き乱れ、小田原城に色を添えていた。

天守閣までは4階で構成され、各階ごとに小田原城に関係ある資料や地図や貴重な品物等が展示されてあった。もちろん北条早雲をはじめ北条氏の最後の将軍である五代北条氏直までの人となりや功績、また将軍の自画像や歴史的史実が事細かに掲示されていたし、4代目氏政5代目氏直が驕った結果、周囲を包囲され降参してしまう豊臣秀吉の小田原攻めの時の細かい資料や布陣など、それはそれは興味深いことが目白押しに展示されていた。明日の31日にはその小田原攻めで有名な石垣山の「一夜城」や本拠地にした早雲寺に行く予定なので、興味は尽きることない。私たちは、じっくりと時間をかけて、天守閣まで登っていった。ちなみに、北条早雲と2代氏綱は目と鼻がとてもよく似ていた。3代氏康は上二人と全く似てなくて上品な顔立ちになり、氏政・氏直も現代的なきれいな顔つきであった。

天守閣からの眺めはまた格別で、小田原の城下はもちろん、なだらかの海岸線を要した海は見えるし、周りの山々も見渡せる。なるほど、3~4キロ先の石垣山に、お城が短期間にどーんとそびえ立っていたら、それはもう驚くし、もうだめだと戦意を失うのもうなづける。

しばらく眺めて、みなちゃんのお土産を物色して、色々迷ったけどキテイーちゃんの寄せ木作りのストラップを買って、下に降りる。

お城から出たら、ちょうちん祭りの真っ只中。ちょっと覗いてみようと、寄る。そこで、ちょっとビールでもから落ち着いてしまい、結局フライドポテト・たこ焼き・お好み焼き・サツマイモフライを食べて夕飯を済ましてしまう。

だいぶ夕涼みをしたので、取り直した宿へ行く。話の中で昨日見たNHKの「未解決事件を追う・森永グリコ事件の真相」の続きをやることを思い出し(偶然にも二人とも見ていて、気になっていた)、そして私の好きなドラマ「ドンキホーテ」も今日であるので、それも見ようとなり、宿屋へ急ぐ。

シャワーも浴びずに、テレビをつけ、二人して「犯人が目の前に居るのに、どうして職質しないの?したら捕まえられたのにね」などと感想を言いながら見入る。この番組は面白い。まだまだ未解決な事件は多い現実なのでこれからも期待していきたい。途中「ドンキホーテ」を見て、松田翔太よりも高橋克実の演技のギャップがいいと感心する。最後はどういう結末なのか見ていきたい番組だ。

次の日の朝、バイキングの朝食で、私はご飯を2杯も食べて元気いっぱいだったけど、千明さんはどうも浮かない顔。昨日最後に食べた「サツマイモフライ」が胸にもたれている様子。頑張れ。

今日は大河ドラマ「お江」の中で、秀吉が小田原攻めのときに各武将を労うために細君をこの一夜城に呼び寄せて、お茶会を開いたとされ、自分もお茶々の方も呼び寄せていたことをやっていた。そこで、秀頼も授かったとされる。そんな場所、石垣山の一夜城に行く。まずは、小田原駅の観光案内所に行き、一夜城と早雲寺の無駄のない行き方を教えてもらう。丁寧に教えていただき、その上アンケートに答えたら、北条氏綱の名前が書いてある木製のストラップをもらえた。

まずは一夜城。東海道線で早川駅に行き、そこからは登っていく。思ったより角度のある坂で、最初から呼吸が乱れるほどの坂をだらだらと登っていく。道の両側は土砂が流れないように石垣が築かれ、その山の斜面には多くはみかん畑が広がっていた。見晴らしはいい。途中振り返ると小田原の城下が見渡せて、風が気持ちよい。汗をぽたぽたとたらしながら、「ヨイショ・ヨイショ」と二人でかけ声をかけながら、登っていくこと50分。やっと着く。私たちはこんなに疲れたけれど、きっと当時の人間はこんなことは大変なことではなく、辛いとも思わなかっただろう。それに、石垣山にたくさん積んであるあの大きな石、いったいどうやって運んできたのか。人界戦術なのか。

本丸があった辺りに展望台があり、そこに着くと、3人ほど先人がいて、その中の一人が何やら携帯で誰かに話していた。聞くともなしにもれ聞こえた会話が「どっかの山」「誰かが作った」等。せっかく来たのにな~と思ってしまった。きっと連れてこられただけだったんだね。

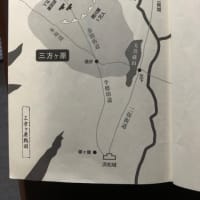

そこからの眺めは、やはり小田原城を上から見下ろす感じであったが、とても良かった。、小田原が一望でき、山や海の配置がくっきりと分かる。秀吉はここから見て、武将たちがちゃんと布陣しているかを見張っていたのであろう。説明板によると、小田原城よりも227mも高い位置にこの一夜城は立ってらしい。どうりで見晴らしがいいはずだ。また、看板には小田原攻めの布陣が細かに書いてあり、海から攻めるもの、小田原城の総構の周りに陣をとっているもの。その中で伊達政宗の名前がなかったので、不思議に思ったが、秀吉に従い小田原攻めに加わるか迷っていたため、遅れてきたらしい。

帰りはやはり下り坂なので、足なみ軽やかにすたこら歩く。「石垣山に参陣した武将たち」という立て看板を探しながら。行きは違った道だったので、看板は見当たらなかった。順番に、豊臣秀吉・淀殿・千利休・羽柴(豊臣)秀次・徳川家康・宇喜田秀家・伊達政宗・堀秀政が掲げられていた。

早川駅に戻り、小田急線で箱根湯本駅へ。観光地だけあって賑やかである。早雲寺は三浦氏を滅ぼして相模の国を手に入れた北条早雲の遺命によって、その子氏綱が建てた寺である。早雲寺に行くまでには、裏の山側から入ったので、それを登らなければならない。それがとても急な山道で、険しい。千明さんは近くにあった木の枝を杖代わりに使って登っていた。私もそれを見習い近くにあった棒切れを手にとって杖代わりにと使ってはみたが、如何せん太すぎて使いこなせることが出来なかった。すぐ投げて、自分の足だけで頑張って登る。やっと到着。境内は禅寺特有の閑静さを保ち、あたかも時が止まったような感覚を覚える。北条五代の墓が右から早雲・氏綱・氏康・氏政・氏直と横一列に並んで供養してあった。北条が祭ってあるにも拘らず、秀吉は小田原攻めの本拠地にしたという。皮肉な話だ。本堂の前には広い庭があり、それを縁側から座って眺めている秀吉が想像できる感じであった。

雨が本降りになってきた。でもここまで来たら、曾我兄弟が供養されている正眼寺に行きたい。傘を差しながらなかなか着かないと心配しながら、頑張って歩く。この辺はほんと温泉宿が多い。ピンからキリまであるなーと感じながら歩く。

やっと着く。細長いお寺だ。ひっそりと曾我兄弟の墓があり、芭蕉の句の碑もあった。「山路来て 何やらゆかし すみれ草」だったかな?

雨が降り続く中、箱根湯本の駅に戻る。その途中三枚橋を渡り、旧東海道を歩いていたのが分かる。箱根湯本で遅い昼を食べ、私はそば定食。千明さんは温かいうどん。まだ本調子ではないらしい。ゆっくり胃に負担をかけないように食べていた。箱根湯本では「うさぎの月見」という有名なお土産を買ったり、おばあちゃんにはかまぼこを買った。次回の箱根越えで周遊のバスがあるということを聞いて、近くまでバスで行けることが確認できてよかった。また、次回が楽しみだ。

小田急線で町田まで戻り、いつものように、夕飯とお茶をする。途中三男から電話があり、意味深なことを言って、電話を切るものだから、心配で早めに切り上げて、帰路を急ぐ。

無事に歩いてきたことに感謝して、また、こういうことの出来る幸せにも感謝して、今日も締めくくる。

一日目 16779歩 約9.6キロ

二日目 20314歩 約12キロ

平成23年7月30日(土)31日(日) 天気は雨が降りそうな曇り。ここ最近天気がはっきりしない。まだ7月なのに夏が終わりかけている感じで蜩が鳴く日もあるくらいだ。今回は初めて、泊りがけでのウォーキングを行った。千明さんがインターネットで予約してくれて、安心して出かけた。

が途中、ホテルの住所を調べるために(私は今回通販で手に入れたGPS対応の文庫本位のナビを持っていった)ナビに住所を入れるために出した紙を見た千明さんが「あ”~大変」と絶句。何とひと月後の8月30日を予約していたのだ。二人で顔を見合わせ大爆笑。あわてて電話を入れて、顛末を話すと、ダブルからシングルにはなったが、今日の30日に変更が出来て事なきを得た。こういううっかりもある。これも旅の思い出である。

今回は相模線の「上溝駅」を待ち合わせとした。9時30分。務さんに送ってもらって、25分くらいに着いたら待ちくたびれたような千明さんの様子。子どもさんの都合に合わせて9時頃に送ってもらったそうである。連絡してくれたらもう少し早く行ったのに。水臭いですよ。

上溝から茅ヶ崎に行き、東海道線に乗り換えて、国府津(こうづ)駅で降りる。前回は大磯だったから、本来なら大磯から歩くのがホントなんだけど、大磯から国府津まではあまり名所もないので、歩きは省略して電車で行くことにした。

国府津は小さい駅である。国府津からは国道1号線に沿ってほぼ海岸線を歩く。駅前に「神戸屋」のパン屋さん。お決まりの小腹ごしらえ。クリームパンを賞味。もちっとした食感でクリームは程よい甘さで、さすが神戸屋と思った。

しばらく海岸線を歩いていくと、酒匂(さかわ)川に出た。酒匂川は川幅が広いけど、所々に土が堆積していて、中洲が出来ていた。昔はこんな川幅があると越えるのが大変だったろうと感じた。勤勉家で有名な二宮金次郎はこの川の近くに住んでいて、度重なる酒匂川の氾濫に苦労したらしい。どんな橋を作っても流されるので、冬季は土で作った土橋といっても土を積み重ねるだけだろうが、それを架けることを提案したらしい。さすが、計算高い。

酒匂川を過ぎて、しばらく歩くと、新田義貞の首塚があった。建武の中興の柱石であった新田義貞が、北陸を転戦中に首を切られ、足利尊氏によってその首を晒されていた。家臣である小田原城主宇都宮某がその首を奪い返して、義貞の本国である上野国(群馬県)にその首を葬るために下ったが、この酒匂川近くで、病に罹り、やむなく義貞の首を埋葬して、自分もここで没したということである。主君のために妻子とも別れ、一人寂しく、ひっそりとその生涯を閉じる人もいる。

また、ここの近くに戎社(えびすやしろ)というところがあり、何と壬申の乱で負けた大友皇子の霊を奉っているということであるが・・・

このまま旧東海道を歩いていくと、江戸口見附跡にぶつかった。ここは小田原城址であり、ここから小田原宿に入るのである。小田原北条氏は秀吉の小田原攻めに対し、総構(そうがまえ)といわれる周囲9キロの堀や土塀を構築し、城のみならず、城下町までも取り込んだ戦国期最大級の城郭を築き、この江戸口見付辺りは総構の南部分にあたる。小田原合戦のときは家康が対峙したとされている。江戸時代には小田原城下に出入りする最も重要な門として役割を担っていたということだ。

小田原城に入る前に、遅い昼を食べようということで、探しながら歩く。「小田原どん」と書かれた看板が目に付くお店に入る。うどんでも食べさせてくれるのかなと思ったら、どうも小料理屋さんで、刺身やてんぷらがメイン。高いのかナーと心配したが、今日はランチが1000円と、とてもリーズナブル。ラッキー。てんぷら定食を注文。梅漬けが最初に冷えて出てきたり、自分のうちでつけたという辛さが程よい塩辛が出てきたり、メインのてんぷらもからっと揚げていて、とってもおいしくいただきました。それにとても親切な女将さんで、小田原城の馬出門(うまだしもん)を4億円もかけて修理して新しくなったということや無料で休憩できる小田原宿なりわい館があるということを教えてくれたり、行かなかったけど夜のオカリナコンサートのチラシをくれたりととても気さくに話してくれました。割烹「繁幸」さん。ご馳走様でした。教えてくれたなりわい館で「小田原どん」というのは、小田原の特産物を使った料理を出しているお店が掲げることが出来る看板らしいと、分かる。よくぞ気づいてくれた、千明さん。

その近くにある、「外郎(ういろう)」に寄る。外郎は名古屋が有名であるが、もともとはここが発祥の地で、創始者が、中国から渡ってきた帰化人で薬の処方を伝え、薬もお菓子もどちらも「外郎」と呼ばれたということである。そのとき仕えていた職人等によってお菓子の外郎は全国に広まっていったということである。江戸時代、のどを痛めた歌舞伎役者が飲んでよくなり、それを「外郎売」という歌舞伎の演目にして、舞台で演じている。上品なお抹茶と和菓子をいただき、昔の薬の製造に使った道具や保存する甕等が展示してある200年位前の昔の蔵の中を拝見させていただきました。

いよいよ小田原城の敷地入る。この日はちょうちん祭りと銘打って、二の宮の広場には屋台やテントが所狭しと立ち並んでいて、舞台の方からは歌や踊りのにぎやかな音が聞こえてきていた。

ボランティアのお年寄りの方たちがで無料でお城の説明をしてくれるという看板が目に付いたので、お願いしたら時間がないからとやんわりと断られ、お城に入るなら急いだ方がいいと急き立てられ、小走りにまずは小田原城へ。着いてみたら、夏休み中は閉館時間を延長するとの張り紙、知らないのかな~。

小田原城はお城お城した荘厳な面構えでそびえ立っていた。苔むした城壁と周りのお堀には蓮の花や大きな葉が咲き乱れ、小田原城に色を添えていた。

天守閣までは4階で構成され、各階ごとに小田原城に関係ある資料や地図や貴重な品物等が展示されてあった。もちろん北条早雲をはじめ北条氏の最後の将軍である五代北条氏直までの人となりや功績、また将軍の自画像や歴史的史実が事細かに掲示されていたし、4代目氏政5代目氏直が驕った結果、周囲を包囲され降参してしまう豊臣秀吉の小田原攻めの時の細かい資料や布陣など、それはそれは興味深いことが目白押しに展示されていた。明日の31日にはその小田原攻めで有名な石垣山の「一夜城」や本拠地にした早雲寺に行く予定なので、興味は尽きることない。私たちは、じっくりと時間をかけて、天守閣まで登っていった。ちなみに、北条早雲と2代氏綱は目と鼻がとてもよく似ていた。3代氏康は上二人と全く似てなくて上品な顔立ちになり、氏政・氏直も現代的なきれいな顔つきであった。

天守閣からの眺めはまた格別で、小田原の城下はもちろん、なだらかの海岸線を要した海は見えるし、周りの山々も見渡せる。なるほど、3~4キロ先の石垣山に、お城が短期間にどーんとそびえ立っていたら、それはもう驚くし、もうだめだと戦意を失うのもうなづける。

しばらく眺めて、みなちゃんのお土産を物色して、色々迷ったけどキテイーちゃんの寄せ木作りのストラップを買って、下に降りる。

お城から出たら、ちょうちん祭りの真っ只中。ちょっと覗いてみようと、寄る。そこで、ちょっとビールでもから落ち着いてしまい、結局フライドポテト・たこ焼き・お好み焼き・サツマイモフライを食べて夕飯を済ましてしまう。

だいぶ夕涼みをしたので、取り直した宿へ行く。話の中で昨日見たNHKの「未解決事件を追う・森永グリコ事件の真相」の続きをやることを思い出し(偶然にも二人とも見ていて、気になっていた)、そして私の好きなドラマ「ドンキホーテ」も今日であるので、それも見ようとなり、宿屋へ急ぐ。

シャワーも浴びずに、テレビをつけ、二人して「犯人が目の前に居るのに、どうして職質しないの?したら捕まえられたのにね」などと感想を言いながら見入る。この番組は面白い。まだまだ未解決な事件は多い現実なのでこれからも期待していきたい。途中「ドンキホーテ」を見て、松田翔太よりも高橋克実の演技のギャップがいいと感心する。最後はどういう結末なのか見ていきたい番組だ。

次の日の朝、バイキングの朝食で、私はご飯を2杯も食べて元気いっぱいだったけど、千明さんはどうも浮かない顔。昨日最後に食べた「サツマイモフライ」が胸にもたれている様子。頑張れ。

今日は大河ドラマ「お江」の中で、秀吉が小田原攻めのときに各武将を労うために細君をこの一夜城に呼び寄せて、お茶会を開いたとされ、自分もお茶々の方も呼び寄せていたことをやっていた。そこで、秀頼も授かったとされる。そんな場所、石垣山の一夜城に行く。まずは、小田原駅の観光案内所に行き、一夜城と早雲寺の無駄のない行き方を教えてもらう。丁寧に教えていただき、その上アンケートに答えたら、北条氏綱の名前が書いてある木製のストラップをもらえた。

まずは一夜城。東海道線で早川駅に行き、そこからは登っていく。思ったより角度のある坂で、最初から呼吸が乱れるほどの坂をだらだらと登っていく。道の両側は土砂が流れないように石垣が築かれ、その山の斜面には多くはみかん畑が広がっていた。見晴らしはいい。途中振り返ると小田原の城下が見渡せて、風が気持ちよい。汗をぽたぽたとたらしながら、「ヨイショ・ヨイショ」と二人でかけ声をかけながら、登っていくこと50分。やっと着く。私たちはこんなに疲れたけれど、きっと当時の人間はこんなことは大変なことではなく、辛いとも思わなかっただろう。それに、石垣山にたくさん積んであるあの大きな石、いったいどうやって運んできたのか。人界戦術なのか。

本丸があった辺りに展望台があり、そこに着くと、3人ほど先人がいて、その中の一人が何やら携帯で誰かに話していた。聞くともなしにもれ聞こえた会話が「どっかの山」「誰かが作った」等。せっかく来たのにな~と思ってしまった。きっと連れてこられただけだったんだね。

そこからの眺めは、やはり小田原城を上から見下ろす感じであったが、とても良かった。、小田原が一望でき、山や海の配置がくっきりと分かる。秀吉はここから見て、武将たちがちゃんと布陣しているかを見張っていたのであろう。説明板によると、小田原城よりも227mも高い位置にこの一夜城は立ってらしい。どうりで見晴らしがいいはずだ。また、看板には小田原攻めの布陣が細かに書いてあり、海から攻めるもの、小田原城の総構の周りに陣をとっているもの。その中で伊達政宗の名前がなかったので、不思議に思ったが、秀吉に従い小田原攻めに加わるか迷っていたため、遅れてきたらしい。

帰りはやはり下り坂なので、足なみ軽やかにすたこら歩く。「石垣山に参陣した武将たち」という立て看板を探しながら。行きは違った道だったので、看板は見当たらなかった。順番に、豊臣秀吉・淀殿・千利休・羽柴(豊臣)秀次・徳川家康・宇喜田秀家・伊達政宗・堀秀政が掲げられていた。

早川駅に戻り、小田急線で箱根湯本駅へ。観光地だけあって賑やかである。早雲寺は三浦氏を滅ぼして相模の国を手に入れた北条早雲の遺命によって、その子氏綱が建てた寺である。早雲寺に行くまでには、裏の山側から入ったので、それを登らなければならない。それがとても急な山道で、険しい。千明さんは近くにあった木の枝を杖代わりに使って登っていた。私もそれを見習い近くにあった棒切れを手にとって杖代わりにと使ってはみたが、如何せん太すぎて使いこなせることが出来なかった。すぐ投げて、自分の足だけで頑張って登る。やっと到着。境内は禅寺特有の閑静さを保ち、あたかも時が止まったような感覚を覚える。北条五代の墓が右から早雲・氏綱・氏康・氏政・氏直と横一列に並んで供養してあった。北条が祭ってあるにも拘らず、秀吉は小田原攻めの本拠地にしたという。皮肉な話だ。本堂の前には広い庭があり、それを縁側から座って眺めている秀吉が想像できる感じであった。

雨が本降りになってきた。でもここまで来たら、曾我兄弟が供養されている正眼寺に行きたい。傘を差しながらなかなか着かないと心配しながら、頑張って歩く。この辺はほんと温泉宿が多い。ピンからキリまであるなーと感じながら歩く。

やっと着く。細長いお寺だ。ひっそりと曾我兄弟の墓があり、芭蕉の句の碑もあった。「山路来て 何やらゆかし すみれ草」だったかな?

雨が降り続く中、箱根湯本の駅に戻る。その途中三枚橋を渡り、旧東海道を歩いていたのが分かる。箱根湯本で遅い昼を食べ、私はそば定食。千明さんは温かいうどん。まだ本調子ではないらしい。ゆっくり胃に負担をかけないように食べていた。箱根湯本では「うさぎの月見」という有名なお土産を買ったり、おばあちゃんにはかまぼこを買った。次回の箱根越えで周遊のバスがあるということを聞いて、近くまでバスで行けることが確認できてよかった。また、次回が楽しみだ。

小田急線で町田まで戻り、いつものように、夕飯とお茶をする。途中三男から電話があり、意味深なことを言って、電話を切るものだから、心配で早めに切り上げて、帰路を急ぐ。

無事に歩いてきたことに感謝して、また、こういうことの出来る幸せにも感謝して、今日も締めくくる。

一日目 16779歩 約9.6キロ

二日目 20314歩 約12キロ

千明さんもなかなかザックリなお方とお見受けしました(笑)。これも、五十三次が長続きしている一つの要因かもしれませんね。

今は日帰りでも行ける“近場”の小田原に秀吉が存在していたなんて、不思議な気持ちになりました。

芭蕉の句を見て思い出しました。私、奥の細道を辿った旅を学生時代に友人としました。何かを辿るのって面白いですよね。私も何か辿ろうかなぁ。

また、リンクすることが増えました。

是非とも道の駅を使って、奥さん思いのだんなさんと小田原の一夜城へ行ってみて下さい。

16日は突然方向変換をさせてしまってすみません。予約の方よろしくお願いします。

楽しみにしています。

いやあ、しかし、想像だにしない大失敗。宿がなんとか泊まれてよかったけど。おまけに、さつまいもの食べすぎで胃もたれ。心配かけたね一方、わかちゃんは朝食でご飯2杯食べてたね。強靭な胃袋すばらしい。わたしもブログにアップしたからコメントよろしく!

アントニオ猪木じゃあないけど、「元気があれば何でも出来る」だよね。これを続けるためにも、お互い身体には気をつけようね。

朝お茶碗2杯はいささか食べ過ぎました。