2020年7月23日より8月30日の会期で兵庫県立考古博物館の企画展「金銀銅の考古学」

が開催されました。

私は8月29日に観覧しました。今回は、上記企画展示より経塚の展示に焦点を絞り

写真紹介します。

まず、企画展の概要について記載します。

上の写真は企画展示「金銀銅の考古学」の看板 展示室入り口の看板

上の写真は企画展示の挨拶文より(部分)

上の3枚の写真は企画展示の内容で大きく分けて下の3区分で展示(遠景)

1)金銀銅がやってきた

2)銭の時代の古代・中世

3)兵庫の鉱山遺跡

さて、ここから本題の経塚の展示に話を進めていきます。

(1)経塚の概要

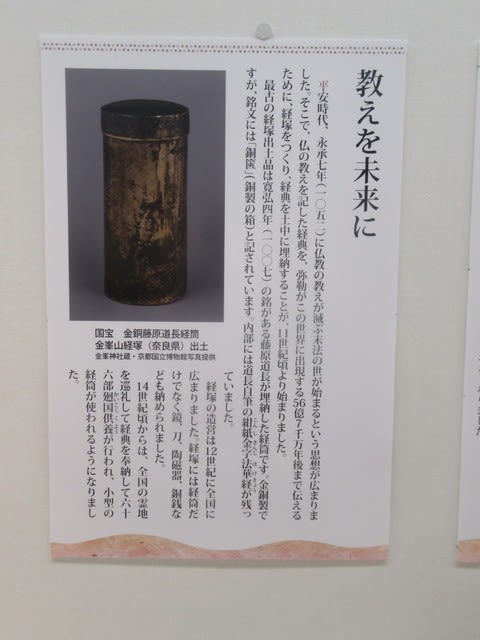

経塚(きょうづか)とは、経典を土中に埋納した仏教遺跡で、平安時代後期に最も

盛んに造営されました。

現在、最古の経塚は奈良県吉野山の金峰山経塚から出土した寛弘4年(1007)の

藤原道長の経筒である。

経塚造営の背景には永承7年(1052年)に末法の世が訪れるという予言思想がある

末法思想の影響で仏の教えが滅びることを心配した人々が盛んに造営しました。

起源は中国や朝鮮半島にあるとも言われる。

永承7年(1052年)以降は次第に追善供養を目的とするようになっています。

上の2枚の写真は経塚に関する説明パネル

(2)勝雄経塚(神戸市)の展示

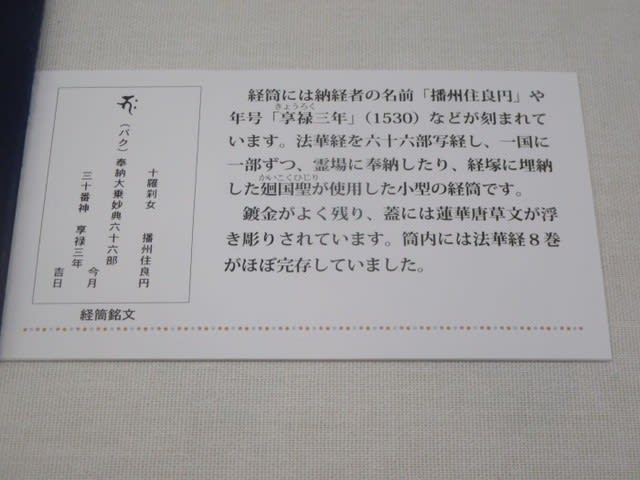

上の2枚の写真は勝雄遺跡(神戸市)の金銅製経筒 と経筒銘文に関する解説文

兵庫県指定文化財、室町時代の遺物です。

上の写真は勝雄経塚の備前焼外容器

兵庫県指定文化財、室町時代の遺物です。

上の写真は備前焼外容器と金銅製経筒と中に入っていた法華経8巻

神戸市教育委員会が発掘した神戸市の経塚については下記のブログで紹介しています。

(3)上板井経塚(丹波篠山市)の展示

上の写真は上板井経塚(丹波篠山市)の須恵器外容器

兵庫県指定文化財、平安・鎌倉時代の遺物

上の写真は上板井経塚から出土の草花流水双鳥文鏡と網双鳥文鏡

兵庫県指定文化財、平安・鎌倉時代の遺物

上の写真は上板井経塚より出土の山吹蝶鳥文鏡

兵庫県指定文化財、平安・鎌倉時代の遺物

上の写真は青白磁合子、刀子、渡来銭

兵庫県指定文化財、刀子は平安・鎌倉時代、青白磁合子と渡来銭は北宋の遺物

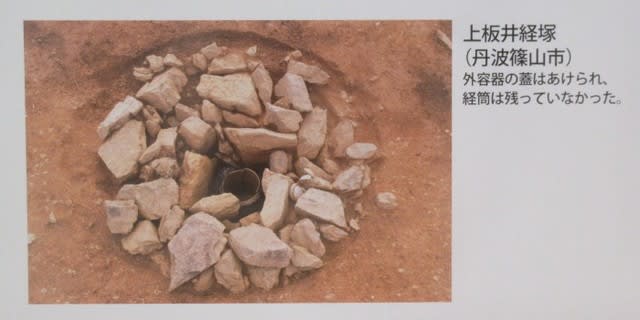

上の写真は上板井経塚の出土状況

(4)一乗寺経塚の展示

上の写真は左上より一乗寺3号経塚(朝来市)の須恵器甕、2号経塚の土師器外容器

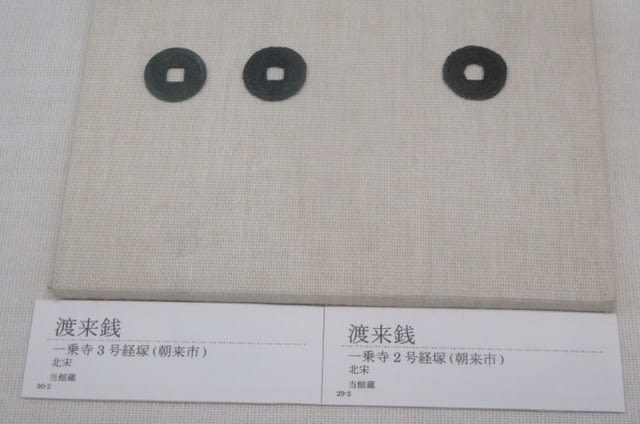

2・3号経塚の渡来銭(左の2つは3号経塚、右の1つは2号経塚)2号経塚の青銅製経筒

出土品の渡来銭は北宋、その他は平安時代のものです。

上の写真一乗寺3号経塚の渡来銭(左の2つ)と2号経塚の渡来銭(右の1つ)北宋時代

上の写真は一乗寺2号経塚の出土状況