7月12日のNHK大河ドラマ「花燃ゆ」で表題の時代の場面が出てきている。

そこで「下関事件と下関戦争 及び高杉晋作らの挙兵」をテーマに

仏のイリュストラシオン紙 L'ILLUSTRATION,JOURNAL UNIVERRSELの挿絵を交え

下関攻撃=四国艦隊下関砲撃事件を中心に記載します。

挿絵の原典は1843年パリで創刊された絵入り週刊誌『イリュストラシオン』

から日本関係記事と挿絵を抜粋編集された『イリュストラシオン』

日本関係記事集 第1巻で 横浜開港資料館から昭和61年(1986)3月刊

下関戦争についてWikipediaでは下記のように解説されている。

下関戦争(しものせきせんそう)は、幕末に長州藩と、イギリス・フランス・

オランダ・アメリカの列強四国との間に起きた、文久3年(1863年)と同4年

(1864年)の前後二回にわたる攘夷思想に基づく武力衝突事件。

歴史的には、1864年の戦闘を馬関戦争(ばかんせんそう)と呼び、1863年の戦闘

はその「原因となった事件」として扱われることが多い[1]。

今日では1863年のことを下関事件、1864年のことを四国艦隊下関砲撃事件と

呼んで区別している[2]。また両者を併せた総称として「下関戦争」が使われて

いるが、その影響で「馬関戦争」が総称として使われることもある。

ただ、1863年のことを下関事件、1864年のことを下関戦争と呼んで区別して

いる教科書もある[3]。

1863年~1864年下関事件と下関戦争関連年表 月日は旧暦表示

文久3年(1863)

久坂文 21歳

赤字は歴史上の重要事項

3月 4日 徳川家茂上洛。将軍の上洛は徳川家光以来229年ぶり。

4月20日 徳川家茂、攘夷期限を5月10日とする旨奉答する

5月10日 長州藩、攘夷期限が来たとして、軍艦2隻で田ノ浦に

停泊中のアメリカ商船ペムブローク号を砲撃する

5月12日 長州藩士井上聞多・野村彌吉・伊藤俊輔・山尾庸三・

遠藤謹助の5人(長州ファイブ)が、留学のため横浜を出発する

周布政之助の推薦が大きい

5月23日 長州藩(庚申丸)、フランス通報艦・キャンシャン号を攻撃

5月26日 長州藩(庚申丸、癸亥丸、壬戌丸)、オランダ軍艦メジュサ号を砲撃

6月 1日 長州藩、アメリカ軍艦ワイオミングと交戦し敗北する

(庚申丸ほか2隻沈没)

6月 4日 高杉晋作 下関防衛司令官に登用される

6月 5日 フランス東洋艦隊(セミラミス号他1隻)、長州藩砲台を攻撃し、

陸戦隊を上陸させ前田・壇ノ浦両砲台を占領

6月 7日 高杉晋作、藩に奇兵隊編成(奇兵隊結成綱領)を建白する

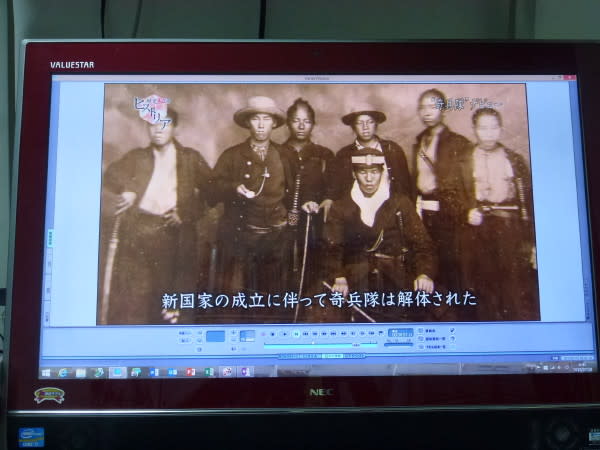

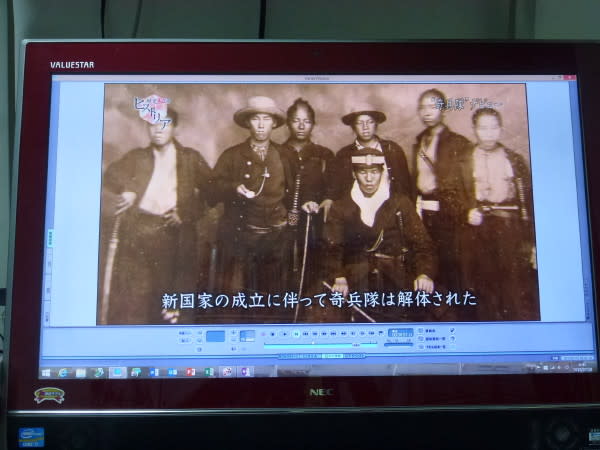

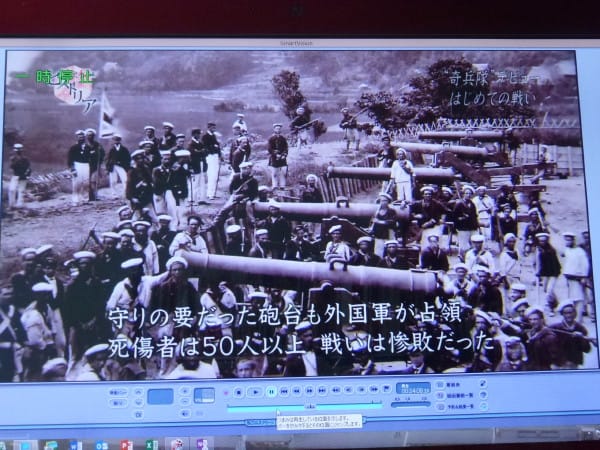

上の写真は明治2年(1869)11月27日の奇兵隊解散までに撮られた奇兵隊所属の

兵の写真(撮影日は不明)

出典:2014-10-8放送 NHKテレビ 歴史秘話ヒストリア

上の写真は奇兵隊の隊員の服が見つかった馬橋稲荷神社(東京都杉並区)

出典:2014-10-8放送 NHKテレビ 歴史秘話ヒストリア

6月13日 奇兵隊 阿弥陀寺、光明寺に転陣(白石正一郎邸より) 6月16日 奇兵隊 教法寺事件

6月24日 長州藩兵、小倉藩田ノ浦を占領し、砲台を築いて、外国船攻撃を準備する。

6月27日 高杉晋作 奇兵隊総督に任命される

7月 2日~4日 薩英戦争

7月23日 長州藩兵、下関港に来航した幕艦「朝陽丸」を砲撃

7月26日 奇兵隊、朝陽丸を占拠

8月 6日 奇兵隊 小郡秋穂村へ移動(教法寺事件に対する罰の処置)

8月19日 長州派公卿7人、朝廷を離れ長州へ落ち延びる(八月十八日の政変)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長州藩 尊王攘夷の改革派 (正義派)の勢力拡大はここまで

9月15日 高杉晋作 奇兵隊総督を免じられる

9月23日 井上聞多・伊藤俊輔ら、ロンドンに到着

文久4年(2/20まで)・元治元年(1864)

久坂文→杉美和 22歳

6月 5日 池田屋事件 宮部鼎蔵らの死、吉田稔麿は横死

6月18日 井上聞多と伊藤俊輔、長州藩の危機により、藩を説得するため急遽帰国

6月25日 井上・伊藤の和平提案、長州藩重臣会議で否決される

6月28日 長州藩、外国船との戦闘を布告

7月18日 京都近郊に集結した長州藩軍勢4隊の内、福原越後隊・真木和泉隊が

郊外から市内に向けて進軍を開始する。福原越後隊は丹波橋付近で敗北

禁門の変(7月20日まで)

7月18日 英米仏蘭4ヶ国連合艦隊、出撃を通告。

7月19日 長州軍勢の、国司信濃隊・真木和泉隊が御所付近で薩摩・会津・

桑名3軍と交戦。幹部が多数戦死し、後詰めの益田隊も含めて敗走。

戦火で京都市内811町に渡る民家27511戸、土蔵1207棟、寺社253などが焼失。

7月21日 天王山に残った真木和泉ら長州側17人自決

7月23日 朝廷は幕府に対して長州追討の勅命が出される

8月 2日 幕府、長州藩征討令を35藩に命じる(第一次幕長戦争)

参謀として西郷隆盛が長州に恭順を働きかけ

8月 4日 英米仏蘭4ヶ国艦隊17隻、兵力5000が、下関に到着。

同日下関で火災、10日までに約5000軒が焼失する

上の写真は英米仏蘭4ヶ国艦隊の航路と長州藩の砲台

出典:双葉社スーパームック CG日本史シリーズ23 黒船と幕末動乱 Page29

8月 5日 4ヶ国艦隊17隻、砲撃を開始

8月 6日 4ヶ国の陸戦隊2000余人が上陸。砲台を占拠し破壊する

8月 8日 長州藩、高杉晋作を降伏使として4ヶ国艦隊に和議を申し入れる

通訳として井上聞多と伊藤俊輔も列席 四国艦隊側はアーネストサトウ

8月14日 長州藩、4ヶ国艦隊と講和5ヶ条で和睦

長州藩が四国艦隊に敗れたことで椋梨藤太らの俗論派が正義派を弾圧

9月26日 周布政之助が自刃

10月25日 高杉晋作は身の危険を感じ白石正一郎の手配で萩を脱出

11月11日 長州藩、3家老に自刃を命令

12月 5日 長州藩、幕府に謝罪書を提出

12月16日 高杉晋作が功山寺挙兵(わずか50人での挙兵)翌年2月14日まで

力士隊総督伊藤俊輔の賛同を得て遊撃隊石川小五郎を説き伏せ

奇兵隊は赤根武人が総督でその他諸隊も俗論派との融和工作に賛成

したが工作不調に終わった為12月17日に奇兵隊参戦

上の写真は高杉晋作、功山寺挙兵の銅像

出典:杉文と幕末の志士たち 栄和出版社 (2015)Page74

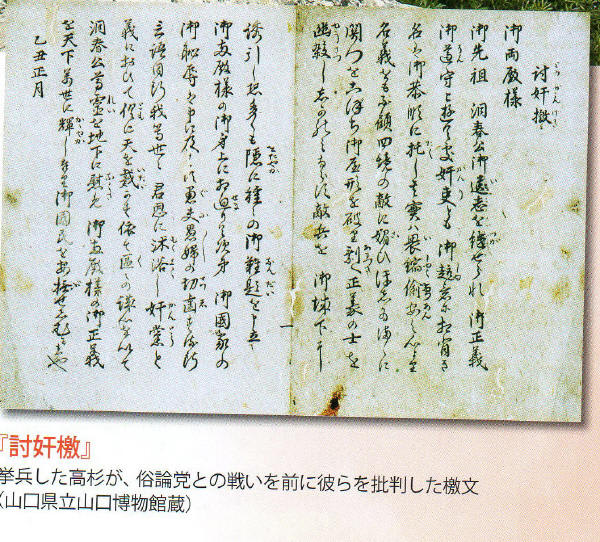

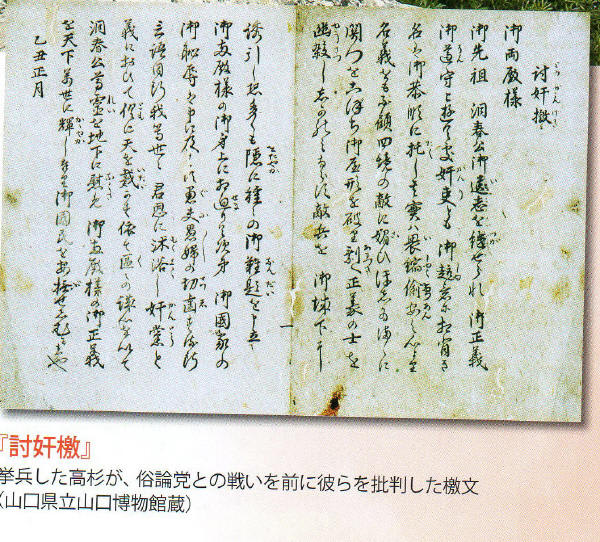

上の写真は挙兵した高杉晋作が俗論派との戦いを前に彼らを批判した檄文です

討奸檄(とうかんげき)と呼ばれる文書・・・山口県立山口博物館蔵

出典:歴史Real 吉田松陰と妹・文 洋泉社 (2014)のPage88

山口県美祢市美東町長登610番の長登銅山文化交流館では 大田・絵堂戦役

150周年を記念して特別展が12月6日まで開催されています。

詳細は下記サイトにて

山口新聞 2015-4-1掲載 http://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2015/0401/7p.html

大田・絵堂 http://www.oodaedou150.jp/event.html

長登銅山文化交流館 http://www.c-able.ne.jp/~naganobo/

大田・絵堂戦役に参戦したメンバー(伊藤博文、山縣有朋、御堀耕助、山田顕義、

品川弥次郎、野村靖、三浦悟楼、堀真五郎、佐々木男也、等々)は明治新政府で

重要な任務に関わった方が多い。

上の写真は高杉晋作の挙兵から椋梨藤太らの俗論派までの動き

出典:歴史Real 吉田松陰と妹・文 洋泉社 (2014)のPage89

12月19日 長州藩俗論派が諸隊追討隊を結成出立

12月27日 幕府軍に撤兵命令(第一次幕長戦争(長州征討)の終結)

上の写真は尊王攘夷から統幕に移行していくまでの長州藩内の対立の歴史

出典:杉文と幕末の志士たち 栄和出版社 (2015)Page74

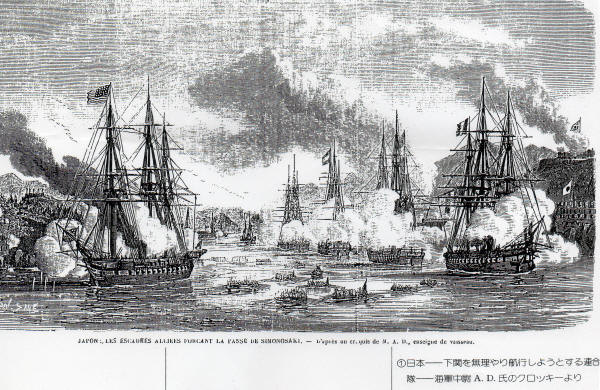

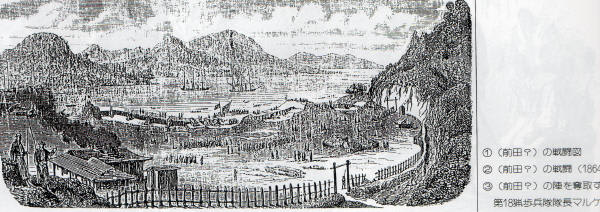

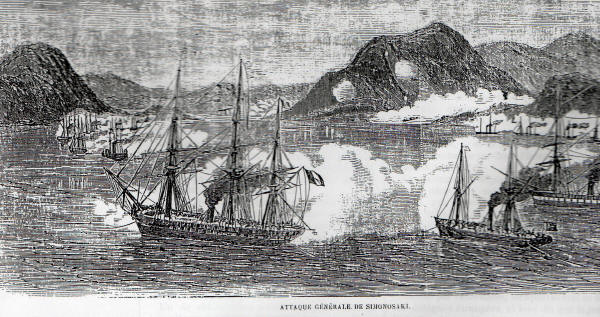

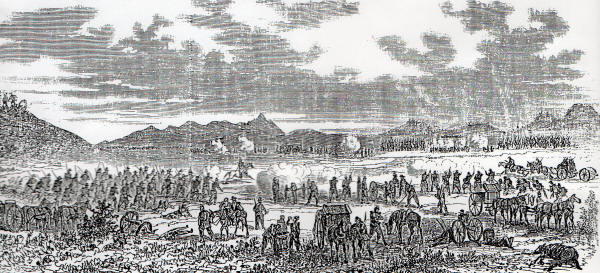

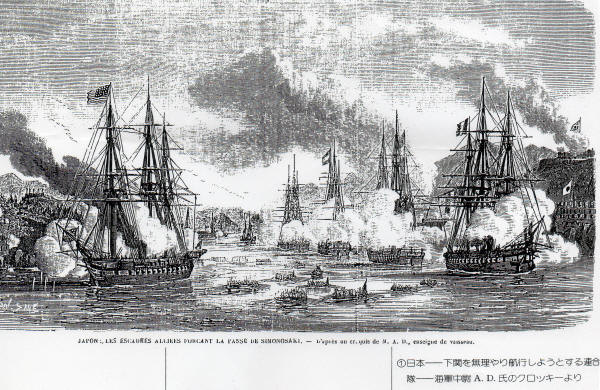

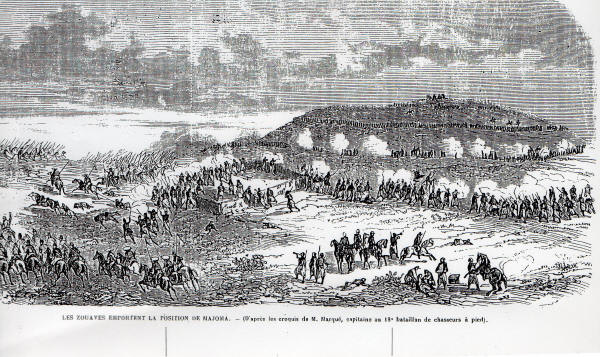

上の写真は上述のイリュストラシオン(1864.11.26号)の挿絵で下関を無理やりに

航行する英・仏・米・蘭の四国艦隊・・・海軍中尉 A.D.氏のクロッキー

下関戦争は1864年9月5日~9月8日と表記(旧暦で8月5日~8月8日)

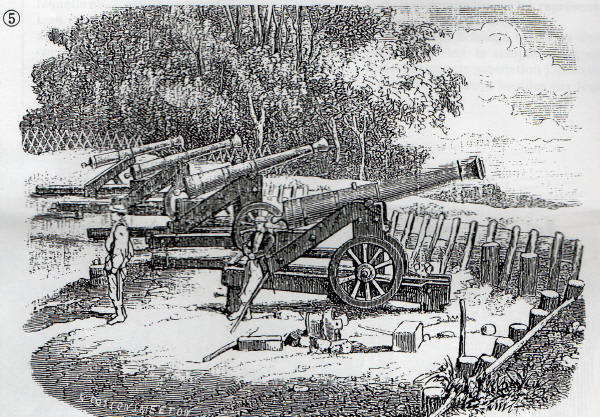

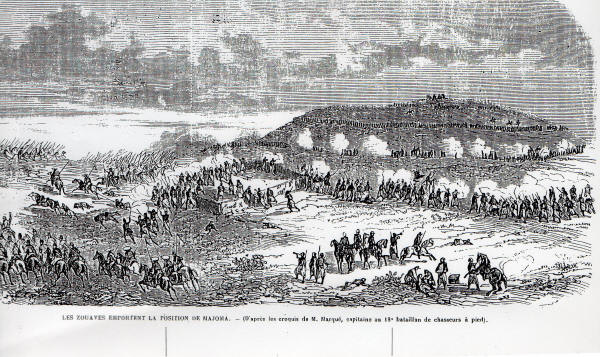

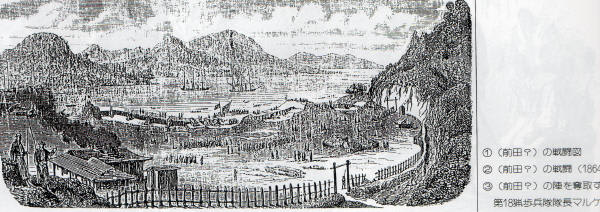

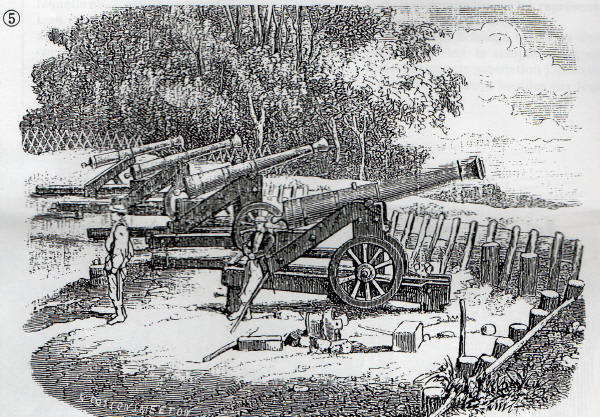

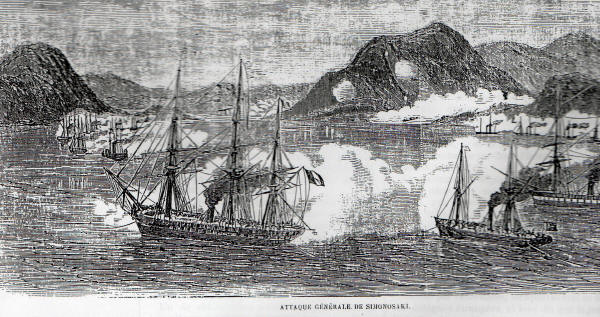

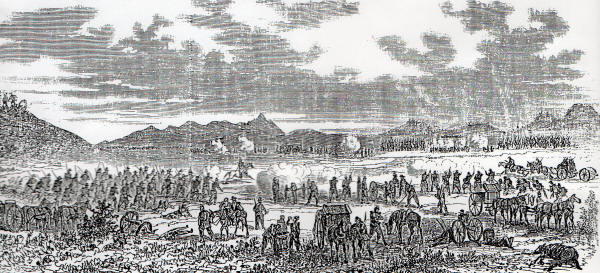

上の写真は上述のイリュストラシオン(1864.12.31号)の挿絵で

前田の戦闘(最上の2枚)、下関攻撃の全景、14門の大砲が設置の砲台、

占領された14門の大砲が設置の砲台

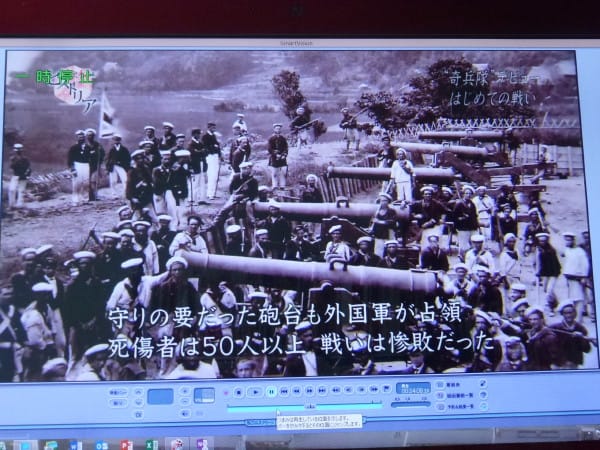

上の写真はイギリス軍に占拠された前田砲台 (長崎大学付属図書館蔵)

出典:2014-10-8放送 NHKテレビ 歴史秘話ヒストリア

元治元年(1864)8月5日~8月8日の四国艦隊下関砲撃事件では長州藩は完敗

と言えるほどはっきりしたものであった。

8月5日の砲撃戦でほとんど勝敗は決していた。欧米軍の新型兵器(ライフル技術)

は1850年頃開発され威力を発揮した。

上の写真は手持ち銃の新旧の比較です。

出典:2014-10-8放送 NHKテレビ 歴史秘話ヒストリア

中途半端な記述ではあるがこれでいったんアップします。

後日、記事の内容を補完していこうと思っています。

奇兵隊関連の過去のブログ

周東町通化寺(つうけいじ)その2

福原越後殉難の碑

月性

幕末の詩僧月性の私塾清狂草堂(別名:時習館)

赤禰武人の屋敷跡

円覚寺---柳井市阿月 第二奇兵隊

四階楼---上関町室津

長岡外史 航空事業の父、スキー普及の先駆者

そこで「下関事件と下関戦争 及び高杉晋作らの挙兵」をテーマに

仏のイリュストラシオン紙 L'ILLUSTRATION,JOURNAL UNIVERRSELの挿絵を交え

下関攻撃=四国艦隊下関砲撃事件を中心に記載します。

挿絵の原典は1843年パリで創刊された絵入り週刊誌『イリュストラシオン』

から日本関係記事と挿絵を抜粋編集された『イリュストラシオン』

日本関係記事集 第1巻で 横浜開港資料館から昭和61年(1986)3月刊

下関戦争についてWikipediaでは下記のように解説されている。

下関戦争(しものせきせんそう)は、幕末に長州藩と、イギリス・フランス・

オランダ・アメリカの列強四国との間に起きた、文久3年(1863年)と同4年

(1864年)の前後二回にわたる攘夷思想に基づく武力衝突事件。

歴史的には、1864年の戦闘を馬関戦争(ばかんせんそう)と呼び、1863年の戦闘

はその「原因となった事件」として扱われることが多い[1]。

今日では1863年のことを下関事件、1864年のことを四国艦隊下関砲撃事件と

呼んで区別している[2]。また両者を併せた総称として「下関戦争」が使われて

いるが、その影響で「馬関戦争」が総称として使われることもある。

ただ、1863年のことを下関事件、1864年のことを下関戦争と呼んで区別して

いる教科書もある[3]。

1863年~1864年下関事件と下関戦争関連年表 月日は旧暦表示

文久3年(1863)

久坂文 21歳

赤字は歴史上の重要事項

3月 4日 徳川家茂上洛。将軍の上洛は徳川家光以来229年ぶり。

4月20日 徳川家茂、攘夷期限を5月10日とする旨奉答する

5月10日 長州藩、攘夷期限が来たとして、軍艦2隻で田ノ浦に

停泊中のアメリカ商船ペムブローク号を砲撃する

5月12日 長州藩士井上聞多・野村彌吉・伊藤俊輔・山尾庸三・

遠藤謹助の5人(長州ファイブ)が、留学のため横浜を出発する

周布政之助の推薦が大きい

5月23日 長州藩(庚申丸)、フランス通報艦・キャンシャン号を攻撃

5月26日 長州藩(庚申丸、癸亥丸、壬戌丸)、オランダ軍艦メジュサ号を砲撃

6月 1日 長州藩、アメリカ軍艦ワイオミングと交戦し敗北する

(庚申丸ほか2隻沈没)

6月 4日 高杉晋作 下関防衛司令官に登用される

6月 5日 フランス東洋艦隊(セミラミス号他1隻)、長州藩砲台を攻撃し、

陸戦隊を上陸させ前田・壇ノ浦両砲台を占領

6月 7日 高杉晋作、藩に奇兵隊編成(奇兵隊結成綱領)を建白する

上の写真は明治2年(1869)11月27日の奇兵隊解散までに撮られた奇兵隊所属の

兵の写真(撮影日は不明)

出典:2014-10-8放送 NHKテレビ 歴史秘話ヒストリア

上の写真は奇兵隊の隊員の服が見つかった馬橋稲荷神社(東京都杉並区)

出典:2014-10-8放送 NHKテレビ 歴史秘話ヒストリア

6月13日 奇兵隊 阿弥陀寺、光明寺に転陣(白石正一郎邸より) 6月16日 奇兵隊 教法寺事件

6月24日 長州藩兵、小倉藩田ノ浦を占領し、砲台を築いて、外国船攻撃を準備する。

6月27日 高杉晋作 奇兵隊総督に任命される

7月 2日~4日 薩英戦争

7月23日 長州藩兵、下関港に来航した幕艦「朝陽丸」を砲撃

7月26日 奇兵隊、朝陽丸を占拠

8月 6日 奇兵隊 小郡秋穂村へ移動(教法寺事件に対する罰の処置)

8月19日 長州派公卿7人、朝廷を離れ長州へ落ち延びる(八月十八日の政変)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長州藩 尊王攘夷の改革派 (正義派)の勢力拡大はここまで

9月15日 高杉晋作 奇兵隊総督を免じられる

9月23日 井上聞多・伊藤俊輔ら、ロンドンに到着

文久4年(2/20まで)・元治元年(1864)

久坂文→杉美和 22歳

6月 5日 池田屋事件 宮部鼎蔵らの死、吉田稔麿は横死

6月18日 井上聞多と伊藤俊輔、長州藩の危機により、藩を説得するため急遽帰国

6月25日 井上・伊藤の和平提案、長州藩重臣会議で否決される

6月28日 長州藩、外国船との戦闘を布告

7月18日 京都近郊に集結した長州藩軍勢4隊の内、福原越後隊・真木和泉隊が

郊外から市内に向けて進軍を開始する。福原越後隊は丹波橋付近で敗北

禁門の変(7月20日まで)

7月18日 英米仏蘭4ヶ国連合艦隊、出撃を通告。

7月19日 長州軍勢の、国司信濃隊・真木和泉隊が御所付近で薩摩・会津・

桑名3軍と交戦。幹部が多数戦死し、後詰めの益田隊も含めて敗走。

戦火で京都市内811町に渡る民家27511戸、土蔵1207棟、寺社253などが焼失。

7月21日 天王山に残った真木和泉ら長州側17人自決

7月23日 朝廷は幕府に対して長州追討の勅命が出される

8月 2日 幕府、長州藩征討令を35藩に命じる(第一次幕長戦争)

参謀として西郷隆盛が長州に恭順を働きかけ

8月 4日 英米仏蘭4ヶ国艦隊17隻、兵力5000が、下関に到着。

同日下関で火災、10日までに約5000軒が焼失する

上の写真は英米仏蘭4ヶ国艦隊の航路と長州藩の砲台

出典:双葉社スーパームック CG日本史シリーズ23 黒船と幕末動乱 Page29

8月 5日 4ヶ国艦隊17隻、砲撃を開始

8月 6日 4ヶ国の陸戦隊2000余人が上陸。砲台を占拠し破壊する

8月 8日 長州藩、高杉晋作を降伏使として4ヶ国艦隊に和議を申し入れる

通訳として井上聞多と伊藤俊輔も列席 四国艦隊側はアーネストサトウ

8月14日 長州藩、4ヶ国艦隊と講和5ヶ条で和睦

長州藩が四国艦隊に敗れたことで椋梨藤太らの俗論派が正義派を弾圧

9月26日 周布政之助が自刃

10月25日 高杉晋作は身の危険を感じ白石正一郎の手配で萩を脱出

11月11日 長州藩、3家老に自刃を命令

12月 5日 長州藩、幕府に謝罪書を提出

12月16日 高杉晋作が功山寺挙兵(わずか50人での挙兵)翌年2月14日まで

力士隊総督伊藤俊輔の賛同を得て遊撃隊石川小五郎を説き伏せ

奇兵隊は赤根武人が総督でその他諸隊も俗論派との融和工作に賛成

したが工作不調に終わった為12月17日に奇兵隊参戦

上の写真は高杉晋作、功山寺挙兵の銅像

出典:杉文と幕末の志士たち 栄和出版社 (2015)Page74

上の写真は挙兵した高杉晋作が俗論派との戦いを前に彼らを批判した檄文です

討奸檄(とうかんげき)と呼ばれる文書・・・山口県立山口博物館蔵

出典:歴史Real 吉田松陰と妹・文 洋泉社 (2014)のPage88

山口県美祢市美東町長登610番の長登銅山文化交流館では 大田・絵堂戦役

150周年を記念して特別展が12月6日まで開催されています。

詳細は下記サイトにて

山口新聞 2015-4-1掲載 http://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2015/0401/7p.html

大田・絵堂 http://www.oodaedou150.jp/event.html

長登銅山文化交流館 http://www.c-able.ne.jp/~naganobo/

大田・絵堂戦役に参戦したメンバー(伊藤博文、山縣有朋、御堀耕助、山田顕義、

品川弥次郎、野村靖、三浦悟楼、堀真五郎、佐々木男也、等々)は明治新政府で

重要な任務に関わった方が多い。

上の写真は高杉晋作の挙兵から椋梨藤太らの俗論派までの動き

出典:歴史Real 吉田松陰と妹・文 洋泉社 (2014)のPage89

12月19日 長州藩俗論派が諸隊追討隊を結成出立

12月27日 幕府軍に撤兵命令(第一次幕長戦争(長州征討)の終結)

上の写真は尊王攘夷から統幕に移行していくまでの長州藩内の対立の歴史

出典:杉文と幕末の志士たち 栄和出版社 (2015)Page74

上の写真は上述のイリュストラシオン(1864.11.26号)の挿絵で下関を無理やりに

航行する英・仏・米・蘭の四国艦隊・・・海軍中尉 A.D.氏のクロッキー

下関戦争は1864年9月5日~9月8日と表記(旧暦で8月5日~8月8日)

上の写真は上述のイリュストラシオン(1864.12.31号)の挿絵で

前田の戦闘(最上の2枚)、下関攻撃の全景、14門の大砲が設置の砲台、

占領された14門の大砲が設置の砲台

上の写真はイギリス軍に占拠された前田砲台 (長崎大学付属図書館蔵)

出典:2014-10-8放送 NHKテレビ 歴史秘話ヒストリア

元治元年(1864)8月5日~8月8日の四国艦隊下関砲撃事件では長州藩は完敗

と言えるほどはっきりしたものであった。

8月5日の砲撃戦でほとんど勝敗は決していた。欧米軍の新型兵器(ライフル技術)

は1850年頃開発され威力を発揮した。

上の写真は手持ち銃の新旧の比較です。

出典:2014-10-8放送 NHKテレビ 歴史秘話ヒストリア

中途半端な記述ではあるがこれでいったんアップします。

後日、記事の内容を補完していこうと思っています。

奇兵隊関連の過去のブログ

周東町通化寺(つうけいじ)その2

福原越後殉難の碑

月性

幕末の詩僧月性の私塾清狂草堂(別名:時習館)

赤禰武人の屋敷跡

円覚寺---柳井市阿月 第二奇兵隊

四階楼---上関町室津

長岡外史 航空事業の父、スキー普及の先駆者