先日、集落の新年会が行われた。そこでは、ヤマノイモの芋汁が準備された。オイラも午後からすり鉢を押さえたり、すりこ木を回すお手伝いをさせてもらった。また、買ってきたばかりのタコ焼き器でのたこ焼き初披露もあり、いずれも、新年会を事前から準備するという画期的な?集いとなった。

それ以上に画期的なことは、ドリンクは自前で持参するということにしたことだ。というのは、昔は全員が酒が飲めるのが前提で、酒とつまみだけだった。しかし、オイラのような下戸がいたり、大酒飲みもいたり、酒の種類にこだわる人もいたり、飲む量が違うのに会費が同じだった。これでは女性も参加できない仕組みでもあった。今回も男だけの出席は従来通りという限界もあるが、飲まない人をも考慮するという歴史的な新年会となった。これは次のステージを展望した第一歩にもなる。

新年会の後半に、オイラの提案で「少年時代の遊び」をテーマに話をしてもらった。「Sケン」はみんな経験があったが、「Sケン」とは言わず、「エスデコ」と称したらしい。石の上に足を置けばケンケンしないで休める場所だったという。(イラストは「ミックスじゅーちゅ」webから)

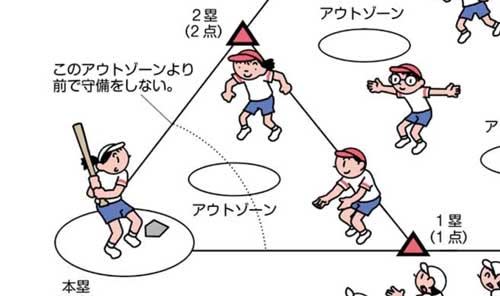

(イラストは「みんなの教育技術」webから)

(イラストは「みんなの教育技術」webから)

定番は「三角ベース」。ボールはまだ手製で、バットはショイゴの「ニンボウ」という休む時に使う杖を利用したという。当時高学年中心だったメンバーは、今では60歳代後半から70歳代の顔ぶれだ。それは日本の高度経済成長を担ってきた団塊の世代とその後継者でもあるが、その余波は中山間地の子どもにはまだ届いていない。

(画像は「久保浩の昭和ダイアリー」webから)

(画像は「久保浩の昭和ダイアリー」webから)

「長馬」は60歳代以上はやったことがなかったようだが、40歳代は学校で遊んだ経験がある。しかし、人数が少なかったので忙しかったという。馬側の負けは馬が崩れたとき。乗る側の負けは落馬したとき。勝負がつかないときはじゃんけんで決める。ただし、腰椎の怪我もあったようで、全国的に禁じられた遊びになっていく。オイラはちびだったので一番最後に飛び乗った記憶がある。

(イラストは「いらすとや」webから)

(イラストは「いらすとや」webから)

「缶けり」は人気の遊び。学校の校庭でダイナミックに遊んだ時もあるが、山本さんち周辺で遊んだのが忘れられないという。缶は玄関前近くに置き、隠れる側は竹林と家との狭い路地を利用したりして蹴っていった。また、近くに下水管がありそこを通って隠れたが、さすがに親に怒られた。隠れる場所が多く狭くても複雑な環境が魅力だった。

イラストは「syanaiunndouk(ai .com」から)

イラストは「syanaiunndouk(ai .com」から)

自転車のリムを竹の棒で転がして遊んだ「わっぱまわし」もよく遊んだ。カーブは棒の当て方を少し変えないと失敗する。また、「ネコ玉鉄砲」は近くにあったジャノヒゲの紫の実を玉にして、しの竹で鉄砲を作った。「水雷艦長」の遊びは、艦長を捕獲した組が勝ち。ただし、艦長を捕まえられるのは水雷だけ。水雷を捕らえられるのは駆逐艦、駆逐艦を捕らえられるのは艦長。「けいどろ」は、警察と泥棒の鬼ごっこ。

(イラストは「shutter stock」webから)

(イラストは「shutter stock」webから)

「くびっちょ」という、鳥わなで野鳥を獲ったのも大きな想い出のひとつ。今は法律で禁止されているが、当時の中山間地では焼鳥にして貴重なたんぱく源、おやつにもなった。獲った野鳥は、ヒヨドリ・ジョウビタキ・カケスなど。通学前に仕掛けをいくつか作り下校途中に獲物を見つけ、鳥をポケットに入れて持ち帰るのがうれしかったという。イラストのわなは参考例。

青年になると、消防団の仲間とゴルフボールを打ち飛ばして危険を楽しんだり、お盆には4地区対抗の野球大会をやったりしたのが楽しみだった。また、むかしは中折れ式の「空気銃」が自由に使えたので銀玉で猫を撃つようないたずらもあったとか話は尽きない。話は盛り上がりすぎてそれぞれの話が交錯して聞き取り不能。

難解な歌詞の「少年時代」のメロディが、短い少年時代の変幻を井上陽水が謳う。

♫…「夏が過ぎ 風あざみ 誰のあこがれに さまよう

青空に残された 私の心は 夏模様 」 ♪