私は東京の調布市の片隅みに住む73歳の身であり、

今住んでいる近くで、農家の児として生を受けて、

やがて中小業のサラリーマンを35年近く勤めた後、多々の理由で年金生活の14年生となっている。

こうした中で、古びた一戸建てに住み、小庭の雑木、草花を眺めたり、

周辺の遊歩道、公園を散策をしたりして、日々季節のうつろいを教示されている。

ときおり、家内との共通趣味の国内旅行などをして、

各地の四季折々の限りない美に心を留め、齢を重ねるたび愛惜が深まっている。

このように感じ受けとめながら日々を過ごしたりしているが、

つたない無知な私は何かと書物で、改めて日本の歳時などを多々教示されている。

例えば、藤野邦夫・著の『幸せ暮らしの歳時記』(講談社文庫)、

飯倉春武・著の『日本人のしきたり』(青春出版社)、

朝日新聞社・編の『色の彩時記~目で遊ぶ日本の色』(朝日新聞社)、

講談社・編の『茶花歳時記』(講談社)、

野呂希一、荒井和生・共著の『言葉の風景』(青菁社)、

長谷川 櫂・著の『四季のうた』(中公新書)、

松田 修・著の『古今・新古今集の花』(国際情報社)、

道行めく・著の『美しい日本語帳』(永岡書店)、

山下景子・著の『美人の日本語』(幻冬舎文庫)

などが私の机の横にある小さな本箱にあり、

定年後に幾たびか読み返したり、或いは初めて精読した本もある。

そして齢ばかり重ねた無学な私は、ときおり国語の辞書を置き、

そおっと開く時もある。

久松潜一・監修の『新潮国語辞典 ~現代語・古語~』(新潮社)であるが、

二十歳以来から何かと教示を受け、私の秘かな言霊(ことだま)の恩師となっている。

私は齢ばかり重ねた高齢者の身であるが、何よりも季節感を大切に日常生活を過ごしているので、

この机の端にある程度の書物を置いたりしている。

こうした中で、私にとっては本棚の片隅みには異例とも思える一冊の本があり、

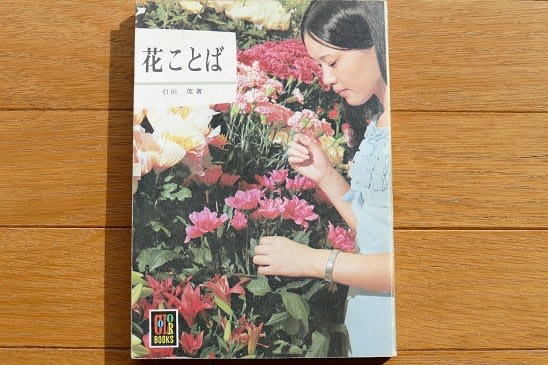

恥ずかしながら記載するが、弘田 茂(ひきた・しげる)・著作の『花ことば』(保育社)がある。

この本は確か1974年(昭和49年)の頃、私は20代の後半であったが、

季節感を深めたくて、店頭で偶然に買い求めた一冊である。

こうした根底には、特に西洋花が苦手であるので、拙(つたな)いなりに少し勉強をしょうと、

通勤の満員電車の中で読み耽ることが多かった。

チューリップは『博愛・名声』

ヒアシンスは『競技・遊技』

アモネスは『薄れゆく希望』

クロッカスは『焦燥』

デージー(ひなぎく)は『無邪気・平和・希望』

水仙は『うぬぼれ・我欲』

スノードロップは『慰め・希望』

フランス菊は『忍耐』

ガーベラは『神秘』

矢車草は『繊細さ・優雅』

・・このような『花ことば』と丁重な解説を学び、若き独身の私は、ときには女性とデートを重ね、

日比谷公園、新宿御苑を散策した時に、こうした花を見たりし、この『花ことば』を重ねたりしていた。

もとより『花ことば』は、人々の日常生活の中で、それぞれの人々の思いが凝縮され、

託された名言と思ったりしている。

そして何かと無知な私が、ヨーロッパの諸国の文化を学ぶ時、キリスト教、石の建物と同様に、

歴史書、文学、音楽、絵画などの世界は、その地に描かれた地域を理解する上で、

少なくとも幾つかの花のうつろいの情景、そして情緒は欠かせないと思ったりしている。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]()