朝のバイク通勤が肌寒く感じるのに、日中は汗ばむこの微妙な感じ。

自然の風の心地よさは感じるものの、エアコンあったほうがいいような気もする…。

とりあえず、猫の伸び具合でエアコン操作が決まる我家の昼間です。

お子さんが、何か困った行動を取ったり、言動を発したりして、

親御さんが手に負えないなぁと感じたり、

保育園や幼稚園、学校、支援施設などで、

「お家での様子はどうですか?」と聞かれたりする場面があると思います。

親御さんも困っていて、

親御さん以外の子どもを取り巻く大人も手を焼いた状態だと、

「何か発達の検査を受けてみてはどうですか?」という話になることがあります。

恥ずかしながら私自身、中学校で支援員をしているときに、

「この子はWISKかなにか検査受けて、得意と不得意わかると支援も道筋が立つのになー」と

本気で思っていた、黒歴史があります。

いやいや、それは恥ずかしいことではないですよ、

子どもが生活や学習をしやすくするための手だてのひとつでしょう、といわれるかもしれません。

学校で支援員をしていた頃の私もそう思っていました。

でも、今は、まったく、そんなことは思っていません。

先日、栗本さんが親御さんの質問に答えるのを聞きながら、

「あ〜あ、そこを見間違えている人、多いよね(含私)」と思うことがありました。

それは、「これこれ、こういうことがあるんですけど…」という、

親御さんのお子さんへの困り感に関しての質問に対してでした。

栗本さんは

「それ、誰が、困ってるの?ああ、幼稚園の先生が困ってるの、親御さんも困ってるの。

本人は?本人困ってないよね。やり方とか、やっていいとき、悪いときの区別は大事だけど、

本人が困ってないなら、やらせてあげたらいいじゃない。」

というような受け答えをされていました。

一見、問題があるように見える子どもの行動に対して、

困っているのは、だれなのか、ということ。

子どもが起こす行動によって、

指導ができていないと同僚に評価される先生が困っていたり、

しつけができてないと思われるのではないか、と親御さんが困っていたり。

黒歴史の自分のことを思い出すと、

いつまでこの同じことを繰り返すの?と関わっていた子どもに対して私が困っていました。

そうなのです。

子どもが困っているのではなく、子どもと関わる大人が困っていたのです。

かたや、子ども自身はというと、

そのとき、子どもに必要だった発達のヌケをせっせとやり直していた最中だったりするわけです。

それを問題視されて、ダメだしされるのだから、

フリーズしたり、パニックになったりするのは当たり前のこと。

関わる大人は、それを見て、

「やっぱり、こだわりが強いですね。」とか「問題行動は無視しましょう。」などと

したり顔で言うのです。

子どもが何かを嫌がって、泣いたり、大声を出したり、抵抗するとき、

その状態が数時間、数十分とずっと続くことはないように思います。

泣いたり、パニックを起こしているように見えるときでも、

ふと泣きやむ瞬間、ふと落ち着く瞬間があります。

その瞬間、子どもに何が起こったか、

心地よい風が吹いたかもしれないし、外の音に気がついたのかもしれないし、

視界に入ったお友達が興味深い何かをしていたのかもしれません。

どうにもならない、嵐の中にいるように見えても、

子どもは冷静に周りの物事に目を凝らし、耳を傾け、肌で感じているのです。

そんな子どもたちが、自分のどんな課題と向き合おうとしていたのか観察し、

パニックを起こしていても、何に注意を向けたのかを感じることが、

子どもの発達のヌケを取りもどすヒントになると思うのです。

そういう部分を丁寧に見ることなく、検査で知り得た子どもの情報は、

日々を生き、発達しようとする子どもの今すらとらえきれていない、

ただのデーターでしかないように思います。

発達検査で劣っているところを知って凸凹さを嘆いたり、

知能検査での数値は、一体、誰得の情報なのでしょうか。

データーにあらわれた凸凹は、

子どもを取り巻く支援者など大人たちの無能さの責任を

子どもに押し付ける言い訳の材料にしかならないとさえ思います。

子どもの発達のヌケを埋めるのは、専門家の言葉でも、データーでもなく、

あたたかい、血の通った、親御さんの眼差しと行動しかない、

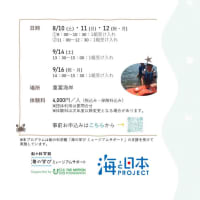

そんなことも強く思った、この秋のコンディショニングの時間でした。

自然の風の心地よさは感じるものの、エアコンあったほうがいいような気もする…。

とりあえず、猫の伸び具合でエアコン操作が決まる我家の昼間です。

お子さんが、何か困った行動を取ったり、言動を発したりして、

親御さんが手に負えないなぁと感じたり、

保育園や幼稚園、学校、支援施設などで、

「お家での様子はどうですか?」と聞かれたりする場面があると思います。

親御さんも困っていて、

親御さん以外の子どもを取り巻く大人も手を焼いた状態だと、

「何か発達の検査を受けてみてはどうですか?」という話になることがあります。

恥ずかしながら私自身、中学校で支援員をしているときに、

「この子はWISKかなにか検査受けて、得意と不得意わかると支援も道筋が立つのになー」と

本気で思っていた、黒歴史があります。

いやいや、それは恥ずかしいことではないですよ、

子どもが生活や学習をしやすくするための手だてのひとつでしょう、といわれるかもしれません。

学校で支援員をしていた頃の私もそう思っていました。

でも、今は、まったく、そんなことは思っていません。

先日、栗本さんが親御さんの質問に答えるのを聞きながら、

「あ〜あ、そこを見間違えている人、多いよね(含私)」と思うことがありました。

それは、「これこれ、こういうことがあるんですけど…」という、

親御さんのお子さんへの困り感に関しての質問に対してでした。

栗本さんは

「それ、誰が、困ってるの?ああ、幼稚園の先生が困ってるの、親御さんも困ってるの。

本人は?本人困ってないよね。やり方とか、やっていいとき、悪いときの区別は大事だけど、

本人が困ってないなら、やらせてあげたらいいじゃない。」

というような受け答えをされていました。

一見、問題があるように見える子どもの行動に対して、

困っているのは、だれなのか、ということ。

子どもが起こす行動によって、

指導ができていないと同僚に評価される先生が困っていたり、

しつけができてないと思われるのではないか、と親御さんが困っていたり。

黒歴史の自分のことを思い出すと、

いつまでこの同じことを繰り返すの?と関わっていた子どもに対して私が困っていました。

そうなのです。

子どもが困っているのではなく、子どもと関わる大人が困っていたのです。

かたや、子ども自身はというと、

そのとき、子どもに必要だった発達のヌケをせっせとやり直していた最中だったりするわけです。

それを問題視されて、ダメだしされるのだから、

フリーズしたり、パニックになったりするのは当たり前のこと。

関わる大人は、それを見て、

「やっぱり、こだわりが強いですね。」とか「問題行動は無視しましょう。」などと

したり顔で言うのです。

子どもが何かを嫌がって、泣いたり、大声を出したり、抵抗するとき、

その状態が数時間、数十分とずっと続くことはないように思います。

泣いたり、パニックを起こしているように見えるときでも、

ふと泣きやむ瞬間、ふと落ち着く瞬間があります。

その瞬間、子どもに何が起こったか、

心地よい風が吹いたかもしれないし、外の音に気がついたのかもしれないし、

視界に入ったお友達が興味深い何かをしていたのかもしれません。

どうにもならない、嵐の中にいるように見えても、

子どもは冷静に周りの物事に目を凝らし、耳を傾け、肌で感じているのです。

そんな子どもたちが、自分のどんな課題と向き合おうとしていたのか観察し、

パニックを起こしていても、何に注意を向けたのかを感じることが、

子どもの発達のヌケを取りもどすヒントになると思うのです。

そういう部分を丁寧に見ることなく、検査で知り得た子どもの情報は、

日々を生き、発達しようとする子どもの今すらとらえきれていない、

ただのデーターでしかないように思います。

発達検査で劣っているところを知って凸凹さを嘆いたり、

知能検査での数値は、一体、誰得の情報なのでしょうか。

データーにあらわれた凸凹は、

子どもを取り巻く支援者など大人たちの無能さの責任を

子どもに押し付ける言い訳の材料にしかならないとさえ思います。

子どもの発達のヌケを埋めるのは、専門家の言葉でも、データーでもなく、

あたたかい、血の通った、親御さんの眼差しと行動しかない、

そんなことも強く思った、この秋のコンディショニングの時間でした。