昨夜は、何故か、久しぶりに眠れぬ夜で、実際には数時間眠っているとは思うのですが、

自分の記憶では、一睡もできませんでした(布団に入ってから、起きる上がるまでの記憶が繋がっている)。

で、日の出と同時に行動開始です(呆)

朝焼けをバックに、本門寺のシルエットはきれいでした。

こんな風に見えるのは、雲がない時で、

然して、早朝から雲ひとつない青空が、明るく広がりましたね。

7時台で、洗足池もこの通り。

早朝にも関わらず、ボートが出ているのは、ドラマか何かのロケのようでした。

(最近の芸能人、流行りのドラマはわからないので、さほど気にもせず、3周して帰ってきました)

さて、秋期おおた区民大学で受講する3つ目の講座、【東京工科大学提携講座】折り紙建築の手法をいかした<折り>のデザイン講座~自分だけのオリジナルなポップアップカードをつくってみよう~が先週の土曜日にありましたので、その模様をご紹介します。

「東京工科大学のデザイン分野の専門的知識を学び、折り紙建築の仕組みを学びます。」が趣旨で、東京工科大学にて、同大学デザイン学部 助教の御幸朋寿(ごこうともひさ)さんに教わります。

東京工科大学および併設されている日本工学院って、八王子のイメージが強いですが、蒲田駅前にも、きれいで、立派、芸術的な意匠の建物があります。

その建物で、普段は学生が実習とかやっているのであろうと思われる、これまたきれいな教室で、指導を受け、実習を行いました。

この講座は、全2回で、この第1回が(基礎編)で「折紙建築のしくみを学ぼう」で、第2回が(応用編)で「オリジナルのポップアップカードをつくろう」になります。

定員は20名でしたが、応募者多数とのことで40名に枠を増やしたそうです。まあ、欠席者もいたので、参加者は30名ちょいだったかな。

他のおおた区民大学の講座でも見かける人も数名、全体的に年齢は高め。

6人ずつテーブルに分かれて、先生の説明と指導に従って、定規とカッターを走らせました。

当日のカリキュラムは、

Step0 :折紙建築とは?

Step1 :折紙建築と折線の山と谷の関係

Step2 :折紙建築と折線の距離の関係

Step3 :折紙建築と切込み線の関係

Step4 :切込み線が複数!?

Step5 :折紙建築の中に折紙建築!?

Step6 :ポップアップカードをつくる

でしたが、

冒頭、先生も3時間では終わらないかもしれないので、時間がなくなったらStep4、5は飛ばすかも、と言ったのですが、

事態はそれより良くなくて、Step3の半分から、Step6に飛んで、厳密にはStep6も半分で時間切れでした。

大方の参加者にはずいぶん難しいようで、各Step時間がかかります。

おそらく、理論抜きで、ただ指示に従って、切って、折ってならできるのでしょうけど、

基礎編として、理論を学びながらなので、その理論、理屈の説明についていけず、ちょっとした言い回しにも突っかかってしまい、

サポートの学生さんもテーブルにつくのですが、なかなかペースは上がらず、、、

これで、次回の応用編が成り立つのだろうか、、、と心配になりました。

同じテーブルの一人も「もっと簡単に、素敵なクルスマスカードが作れると思ったのに・・・」と、方向違いな期待外れ感を表していましたが、

そういう人は、そういうキットなり、既製品をロフトとかハンズで買ってください、ですね(苦)

さて、そもそも「折紙建築」とは?ですが、

開くと立体的に飛び出す、クリスマスカードをイメージしてください。

簡単には、あれです。

先生の作品などは、次元が異なるものですが、我々初心者は、手法を学んで、ポップアップカードをデザインして、作るのが本講座の目的です。

ハノイにいる時、ホアンキエム湖畔で、お土産で売っているのをよく見かけて、ちょっと懐かしさも相まって、この講座に申し込んで、首尾良く、当選しました。

折紙建築は、東工大の茶谷教授が考え出したもので、世界中の有名建築物を、紙の切れ込みと折れ線で、立体形状に作り上げたのが始まりだそうです。

御幸先生は、折紙建築のデザイナーではないが、大学では空間建築を学んで、現在、折紙建築をプロダクトデザインに応用することを研究されているそうです。

サンプルをいくつか見せていただきましたが、

簡単なものは、ご自身の結婚式の招待状(笑)。とは言え、デザインはかなり複雑。

全体的に複雑なものはキリがないのですが、ご自身が発明したという”御幸折り”、螺旋のようにねじれたものは、説明のしようがないほど凄いです。

こんなのを、一枚の紙から作るなんて、驚きと感動です。

よくこんなのを設計できるなと感心したのですが、実際のデザイン作業は、トライアンドエラーで、部品も切り離してからヒンジでつなげるそうです。

なお、折紙建築の基本というか、ルールがあって、「一ヶ所を動かすと、全体が動く」必要があります。

ぶらぶらしていところがあったり、曲線に曲がっているところがあってはなりません。

(それが、なかなか参加者に伝わらなくて、苦労されていましたね)

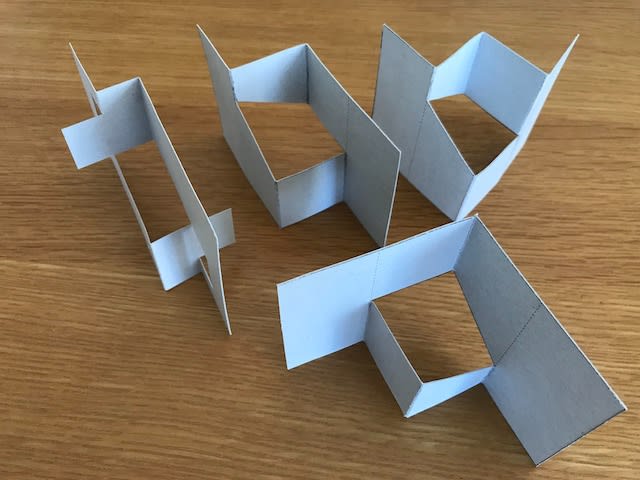

まあ、実習について詳述はしませんが、段階を追って、こんなのを10個ぐらい作りながら、

折れ線と切込み線の関係や、折紙建築のデザインルールを教わって、

最後に、これを作って終わりです。

本来の予定では、複雑なパターンも勉強して、最後は家の形の後、自分でデザインして作ってみるようでしたが、3時間で、そこまでは行きませんでした。

(というか、時間の問題ではなく、何時間あっても全員が修了するのは不可能だったと思う)

基本的には、切込み線と折線(山、谷)をどうするかで、空間的な立体感が生まれます。

折線(ヒンジ)の数は、基本的に4であり、上の写真のように、折れ線に囲まれた部分は平行四辺形になります。

これが5(角形)だと、開いた時に立体的に起き上がりません。

そして、平行四辺形なので、ポップアップしている対向する面は、同じ長さでないと、立体的にはなるものの、ぺたんと折りたたむことができず、折りたためることも折紙建築のルールです。

まあ、私なりの、折線に関する基本ルール(覚え方)は、

左から右に考えた場合、一番左が切れ込みの上で山にしたら、隣は上で谷か、下で山にする。

- 上で谷にしたら、次は、下で山、そして一番右は下で谷。(上から見ると、音符のナチュラル(♮)のような形)

- 下で山にしたら、次は、上で谷、そして一番右は上で山。(上から見ると、トランプタワーのような形)

一番左を切れ込みの下にすれば、上下を反転して考え、

一番左を谷にしたら、山と谷を逆にして考えればよく、

理論的に、4種類作ることができます。

別の覚え方では、

左の二本を上上(または、下下)にするなら、どっちかが山で、もうひとつは谷の組み合わせ。

山山(または谷谷)にするなら、上下の組み合わせ、と考えても合っているはず。

そして、左右2本の折線間隔を合わせる(膨らみの平行四辺形をイメージ)。

と、言うのは簡単なのですが(苦)、

重要なのは、紙一枚からポップアップするイメージが湧くかどうかだと思うものの、

理論的とイメージはなかなか合わず、先生が「左が上で谷ですから、次は上で山か、下で谷・・・」とか言われた瞬間に、混乱します。

「まず折ってみればわかりやすい」という方もいましたし、その通りなのですが、複雑なデザインでは、まず折ってみるという訳には行かないので、このように習っています。

それに、左から順に折っていけば、この私の覚え方でもいいのですが、デザイン的には、両端がまず決まる場合もあり、その両端がこの組み合わせなら、内側の二本はどうなるのか、と問われると、パッとは思いつきませんし、

時間がなくスキップしましたが、切れ込み線を複数にして、その上下で複数の折線パターンを考えねばならなかったり(最後に作った家のポップアップは、煙突の左右で、別の折れ線パターンをデザインしています)

なかなか難しいものでした(疲)

しかし、この調子で、次回の応用編で、ポップアップカードをデザインして、自分で折線を定めて、作れるのだろうか。。。

ちゃんと復習して(持ち帰った、使えなかった教材で練習して)臨まねば。

ではでは

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます