さて、いよいよ高知旅行記の最終回です。

高知城もいいのですが、戦国マニアの私としては、長宗我部氏の居城であった岡豊城は外せません。

ここまで、高知での長宗我部元親の扱いがあまり良くないと感じていましたが、岡豊城跡に建つ歴史民俗資料館ではそんなことはない、と期待しましょう。

高知駅バスターミナルから”とさでん”の路線バスに乗って30分くらいの郊外に、岡豊城址、歴史民俗資料館があります。

降りるバス停は、”学校分岐”というのですが、そこまでの土地勘は全くのゼロですから、うっかりスルーしないように、歴史民族資料館のHPに記載のあった、料金440円を参考にします(料金が440円に上がったら、近いと)

で、外の風景そこそこに、料金パネルを注視していたのですが、、、

440円になっても、学校分岐という案内(あのバスの中で流れる「次はあ、〇〇〜、次はあ、〇〇〜」)がなく、440円を超えて上がっていきます(焦)

えええ?間違ったバスに乗ったのか?でも、とさでんのカウンターの女の子、2番ですって言ったよな。。。

酷い不安に駆られ、信号で停まった時、運転手さんに「これ、学校分岐に行かないんですか?(泣)」と聞くと、

「お城のところ?全然、まだだよ(笑顔)」

はあ?

結局、580円のところでした。

県立なので、県職員さんが管理元かな。HPの情報はアップデートしておいてよ。不安障害が発症しちゃうよ。

山城跡(隣?麓?)に作られた資料館なので、坂道を登っていきます。

途中、香川親和(長宗我部元親の次男)のお墓があり、寄り道しました。

(元親以上、というか元親以上に”以下”の扱い。まあ伝承らしいから)

親和は、嫡男の信親が、九州討伐の際、戸次川の戦いで討ち死して、家督を継ぐのは自分だと思ったでしょうね。

でも、元親が、四男の盛親を溺愛していて、盛親が家督を継いで、親和は失意のうちに亡くなったと言われています。

なお、三男の津野親忠は、関ヶ原の直前に盛親(の命と言われているが、私は家老の久武親直の独断だと思う)に殺されて、戦後、それを理由に改易されたんですよね。

なお、元親の家老であった、兄の久武親信は、自分が死んでも弟に家督を継がせないように(主家を害をなすから)と元親に言っていたのに、親信が死んだら、久武の家督を継いでしまい、盛親の家老になって、兄の懸念通り、主家を滅ぼしてしまった。司馬遼太郎の「夏草の賦」にも、このエピソードが出てきたと記憶しています。

信親はもとより、元親の親の国親、弟の香曽我部親泰、吉良親貞、そして四人の息子は、私が思うに優秀で、だからこそ、国親、元親兄弟で土佐を統一し、息子たちも信長みたいに近隣の豪族に配して、土佐を統一できたと思うのですが、

よくある、跡継ぎ問題で、家臣団も巻き込んでおかしくなって、滅びくして滅んじゃった気がします。

その点、似たような戦国大名家の島津とか毛利(薩長!)は、難局を親子、兄弟、一族の結束で乗り切った感があります(関ヶ原の戦後処理だけでなく、戦国大名として九州、中国を制する過程でも)

長宗我部も四国を制するまでは良かったのに、嫡男の信親が亡くなって歯車が狂ったかな。その点、毛利は隆元が亡くなっても、嫡孫輝元を立てて上手くいったから、そこが元就と元親の器量の差だったのかも。

この手の話は、語り出したら止まらなくなってしまうので、ここまで。

途中、(移設されてきた)古民家なども眺めつつ、

歴史民俗資料館に到着しました。(企画展の「遠流の地 土佐」って凄いね。それに関してはまた後ほど。それと、この時、もう少し丁寧にこの掲示を見ていれば、、、)

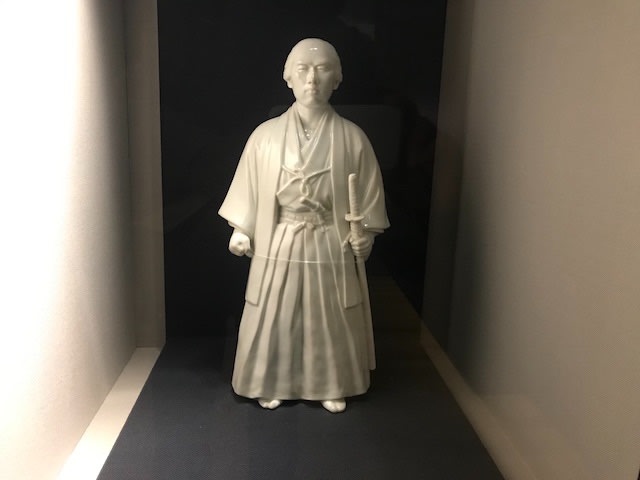

階段を登ると、資料館の入口、元親像(やっぱり、槍だね)、岡豊城跡の入口(更に奥の階段)があります。

まずは、資料館より、岡豊城へ。

ニノ段(曲輪だから二の丸とも言えますが、戦国初期の山城は、近世城郭とはちょっと異なります)に入るところの堀切。

こういうのに「おおっ」と声が出る私も、立派な城マニアでしょうか。

(高知城歴史博物館のビデオでは、城マニアとして名高い春風亭昇太が高知城の解説していましたね)

ニノ段はひらけていて、

かなり眺めがよろしい。

土佐を統一する、それ以前、外敵からの防御ということでは、立地の良い山城だったのでしょうね。

ただ、土佐を統一して、阿波、讃岐、伊予に侵攻するには不便で、

実際の本拠は、信長が美濃攻略のために那古野城から小牧山城に移ったように、

四国を結ぶ街道の要所、阿波の白地城でした。

そして、秀吉の四国征伐の時は、阿波、讃岐、伊予の前線は、各国衆に守らせ、

土佐勢は白地城にあって、友軍のように、各個撃破を目論んでいたと言われています。

(私が”信長の野望”でプレイする時も、そんな感じ)

でも、上方軍の物量が圧倒的すぎて、各個撃破の前に降伏。

被害は、阿波、讃岐、伊予の国衆ばかりで、土佐の長宗我部はほぼ無傷だったそうな。

一応戦わないと家臣に対しても、秀吉に対しても格好がつかないので、征服した領地の国衆に一当てさせ、

はなから降伏のタイミングを計っていたかのような狡賢さも感じられます。

まあ、土佐の軍勢が無傷ったことで、秀吉も土佐まで深追いして戦が長引くことを避けられ、その後の九州征伐への軍勢の温存ができたところで、元親も秀吉も落とし所が合ったのでしょう。

はい、この話も長くなる前にやめます。

(たしか)詰下段を経由して(詰が本丸。詰下段は武者だまりみたいなものかな?)

三ノ段。国分川の方面から登ってくる敵兵を迎え撃つ曲輪だったり櫓でしょうか。

そして、本丸の詰。

これは三ノ段の一部ですが、建物の礎石がみられます。

発掘作業で、地鎮祭(?)で埋めた銭貨が見つかったとありました(建前で撒いたのではなく)

石碑を仰ぎ見たとところで、岡豊城跡見学は終了、資料館に向かいます。

思ったより時間をかけてしまいましたが、昼ごはんを抜いて、予定より一本早いバスで来て正解。

岡豊城と民族資料館は、早足で終わらせたくないから。

歴史民俗資料館です。

入館料は、企画展があるので520円のところ、前日のMy遊バスの切符で420円。

入口から入ると、そこは2Fで、長宗我部氏に関する常設展示がありました。

伝承ながら、元親初陣の兜とか、信親の甲冑とか展示されていました。

滅んで後、200年山内氏が治めたとは言え、長宗我部氏興隆期の地元ですから、お寺とかに伝わっていてもおかしくはないかと。

(故に、後世に作り上げることも、またあり得ますけどね)

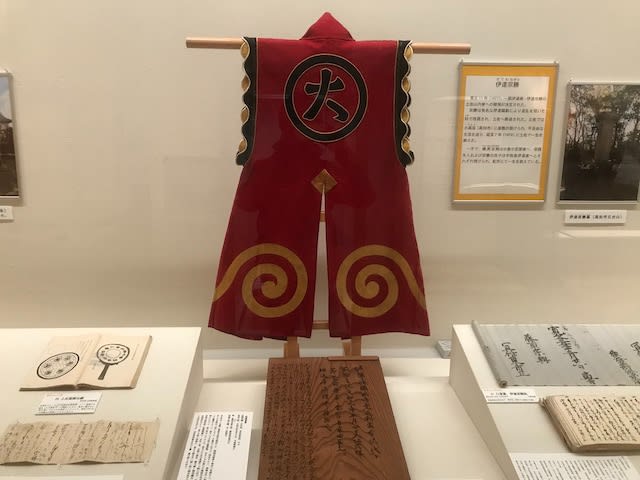

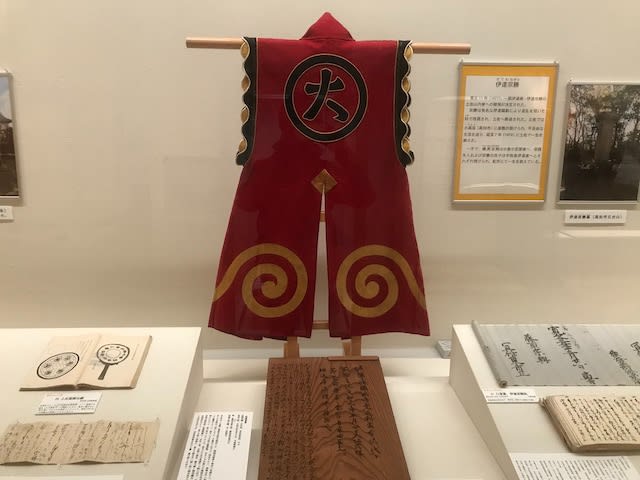

なお、写真撮影は、この本陣(再現)以外は不可でした。

上記のように、長宗我部氏にまつわる展示のレア度はなかなかでしたが、多くはありませんでした。

(それに、長宗我部元親の肖像画は、龍馬記念館に貸し出されているとありました。そう言えば、あちらの企画展で展示されていましたっけ)

まあ、改易されたので、高知(土佐)には先の支配者のものはそんなに残ってはいないのでしょうね(お墓の扱いから見ても)

3Fの総合展示室に上がると、さすが歴史”民俗”資料館”(岡豊城後にあるので、勝手に長宗我部ものが充実と思い込んでいましたが)、

土佐の考古、歴史、美術、民俗に関する展示が充実しています。

龍馬空港の辺りは、拡張工事の際に発掘された縄文時代の田村遺跡群があるそうですが、かなりの規模ですね。

それと、環溝(かんこう)屋敷跡も発見されていると。

佐賀旅行で吉野ヶ里遺跡に行った時、あちらは弥生時代ですが、環濠(かんごう)で曲輪(集落)が囲われていました。

集落を作りつつも、屋敷毎に溝を掘った縄文時代から、曲輪(集落)を濠で囲った弥生時代に、家族や個人の生計から、集団生活とか階層社会への変遷が見えて面白いですね。

これは1/800スケールの高知城下町の模型(天保元年(1830年))

狭い平地に、民家がぎっしり、という雰囲気。

このでっかい網籠は何だったっけ?

鰹漁に関係することは確かなんだが。これに鰹を入れたとすれば、そのインパクトから忘れるはずはないのだが(汗)

(一週間以上経ってしまったからな。。。)

鰹の一本釣りのジオラマ。

昔は、鰹の一本釣りの模様は、昔はテレビでよく観たけど、今はもう観ないね。。。

高知城歴史博物館では”おめでたい”企画展をしていましたが、

お殿様の所蔵品ではなく、こちらは民間の”おめでたい”日のグッズです。

朱漆が如何にもめでたい感じ。

左下の鯛の形の入れ物は、お造りを盛りつけていたそうです。

さすが”民俗”にフォーカス。干支のねずみグッズも充実。

そして、私の土佐のイメージのひとつ、民間信仰とか儀式とか妖怪とか。

一般的なイメージとしては、長宗我部氏、坂本龍馬、武市半平太、鰹、四万十川・・・

下段中央は、「坊さん、簪買いおった〜」の民芸品(企画展の方で、由来が説明されていました)

これも高知と言えば、ですね。

次に、1Fの企画展「遠流の地 土佐」。

なかなか自虐的(?)なテーマです。

ただ、私にはしっくりきます(苦)

うちの奥さんは和歌山の出身ですが、その和歌山をディスる時、

紀伊と土佐は、紀伊水道を介して実は近く、どちらも山隘で土地は痩せて、食文化(鰹)も似ていて、

紀伊は都を追われた人が逃げ込む土地で、土佐は都で捕まった人が流される土地、

とよく言っておりまして。(和歌山と高知出身、お住まいの方、すみません、すみません、すみません)

で、この企画展では、承久の乱で流された土御門上皇、関ヶ原で流された毛利勝永(真田丸で、岡本健一が演じていた武将)、伊達騒動で流された伊達宗勝などなど、

流された背景とか、流刑先での生活とかを紹介し、その社会的、文化的な影響などを解説していました。

資料館を出た後から、毛利勝永の兜が展示されているとの掲示を見て、そんなのあったっけ???

写真撮影可と表示のあるものだけ、撮影可とあり、基本的には写真、文書はNGで、モノはOKだったので、見逃すはずはないのですが、、、

毛利勝永の陣羽織はありましたけど。

そして、3Fにも展示されていた、純信(前日に行った、竹林寺の僧)とお馬の人形が展示されていました。

でも、はりまや橋が舞台なので、仮にお坊さんの道ならぬ恋としても、遠流先が土佐ではなく、土佐からどっかに流された?

土佐の流刑には、時代劇でよく聞く”江戸所払い”みたいなのもあったと説明がありましたが、

この純信がどうだったのか、なぜ人形が飾ってあるのかは、この辺りの説明文からは分からずじまいでした。

(後で、調べると、一応、土佐から国外追放になっていました)

それと、”毛利勝永の兜”同様、純信が買ったものかどうかはさておき、”お馬のかんざし”も展示されているとありましたが、これも気がつかなかったな。。。

歴史民俗博物館に着いて「遠流の地って(苦)」と思った時、ちゃんと掲示板を見ておくんだった。。。

というところで、そろそろバスの時間ですので、資料館を後にしますが、

「長宗我部氏を大河ドラマに!!(署名受付中)」がありましたので、きっちり署名しておきました。

今年の「麒麟がくる」は光秀の幼少期が不明なこともあって、成人してからのストーリーですが、大河って、幼少期は父親が重要な役割を担っていることが多く、元親の父親の国親も一廉の武将でしたし、

幼い頃は姫若子と侮らたものの、戦上手の槍の達人、しかし、戦よりも調略と外交で領地を拡げた頭脳派、と色々な展開が描けるのでは。

また、明智光秀、家老の斎藤利三との関係も深く、そちらを外交の軸としても描けますし、

そして、信長、秀吉の世をきっちり生き切っているので、大河に適しているのような。

(ただ、描く期間が長くて、展開が早くなり過ぎる恐れはありますが)

とりあえず原作は司馬遼太郎の「夏草の賦」かな。

というところで、私の高知旅行はお仕舞いです。

一泊二日で、市場、城、寺、博物館、景色をバランスよく堪能できたと思います。

最後は、龍馬空港に建っている像。

また、龍馬か?と思いましたが、吉田茂でした(高知県出身だったんだ)

さて、次はどこに行こうかな。来月にはまたマイルが切れ始まるから。

でも、あえて飛行機ってなると、、、いよいよ薩長に乗り込むかな。。。

とりわけ、鹿児島は行ったことないし。

ではでは