緑のカーテン講習会(2019.4.21)に続いて、

土曜日に大田区主催のハーブ講座に参加してきました。

池上会館の会議室(数えたら、12名 x 10列)がほぼ一杯だったので、定員100名以上の申し込みがあって、当選者はほぼ出席していたように思えます。

電子申請で申し込み、当選のメールが届きました。

緑のカーテン講習会もそうですが、運がいいのか、それとも参加者はほぼ女性なので、男性枠でもあって、それに引っかかっているのか。

さて、講習会は、緑のカーテン講習会同様に、

主催の大田区役所環境対策課長の菅野さんの挨拶&大田区の取り組み紹介があって、

ハーブ研究家の永田ヒロ子さんが一時間強の講義、

休憩時間に、ハーブティーを飲みつつ、講師が持参した、ハーブ関連のあれこれを見学し、

実際に、土ポットにハーブの種を植えてみて、お終いというプログラムでした。

では、メモった範囲で、講座の内容を紹介したいと思います。

まず、大田区環境対策課菅野さんのお話

- 大田区では18地区それぞれで18色の緑づくりという活動を進めている。種を持ってきているので、自分の地区の花を確認して持って帰ってほしい。

- これは東京オリンピックにおける、大田区のアクションプログラムの一環である。故に、東京オリンピックのピンバッジをお配りしている。

- 歩道に面したところに、花壇を作ったり、植栽する場合、造成費の一部を助成する。

(今回は、池上地区の花、ひまわりとニチニチソウの種(右側)をちゃんと貰って帰りました。)

ハーブ講座での、新しいお知らせは、

- おおたの名木選として31けんを指定しているので、散策などして欲しい。

並木とか、神社の神木などを指定しているようです。

確かに、歩き回っている私の目にも、立派な樹木が多いように思えますので、これも手がかりとして散歩を楽しみたいと思いました。

- あと、キッチンガーデン講座も、6/8(土)に予定しているので、そちらにもどうぞ参加ください、と。

そして、永田講師のお話としては、

- 専門家として、たくさん色々のハーブを栽培していると思われがちですが、ハーブは地中海(プロバンスなどは、カラッとして、岩がゴロゴロ)原産のものが多く、日本(ジメジメ)とは気候が違うので、日本の気候に合うものだけを育て、フレキシブルに楽しんでいます。→ なるほど、おっしゃる通り。

- ハーブの楽しみ方は、①育てる楽しみ、②使う楽しみ、③知る楽しみ(由来やエピソード、本(シェイクスピアなど)にもよく登場する)

- ハーブとは、植物の葉、花、茎などを生のまま、あるいは乾燥させて使用。スパイスとは、樹皮、根、種子、果実、花つぼみ(スモークサーモンに乗っているケーパーは花の蕾)を乾燥、または生で。

- ハーブの歴史は、エジプト文明(ハーブガーデンがあった)、メソポタミア文明(バラの香りを嗅ぐレリーフが存在する)にまで遡る。古代ローマ時代には本草書が発行されていた。中世ヨーロッパでは、薬草として、貴族の庭(コテージガーデン)や農家の庭先で栽培されていた。→ 織田信長が、美濃で、薬草として、宣教師にハーブを栽培させていましたね。

- 水やりを極める。乾いたらたっぷり、鉢底から流れ出るぐらいあげて、土中に溜まった古い水、老廃物を流す。よく”控えめに”と言われて誤解されるが、一回の水やりを少なくではなく、メリハリをつけるという意味である。→ 私も誤解していました。ただ、うちのチャービルとか、一日水をやらないとシナシナしてしまうので、つい毎日あげてしまうのですが、これは土の保水性に問題があるのかもしれませんね。

- ひょろひょろ伸ばさず、切りながら育てる。摘心は、脇芽が育ち、枝数が増える。花が咲いてしまうと茎が硬くなる。→ うちのパクチー君はこれです。茎が頑丈になって、小さな白い花が咲いています。新しく撒いて、芽を出した子達は、とう立ちしないよう気をつけます。

- 間引きは、蒸れを防ぎ、通風を保つ。間引く際は、引っこ抜くと、隣の根も抜いてしまうことがあるので、切るのが良い。間引いたのは、スープの薬味などに使うと良い。小さくても香りはする。→ 緑のカーテン講習会では、根っこから抜くよう言われましたが、根っこから抜きつつも、隣の根(残す方)を傷つけないようにするのは、細心の注意が必要ですね。

- 切り戻し、具合の悪い枝葉を切って新しいのを出させる。→ 栄養が足りずに、変色した場合とかかな?

- 土を知る。良い土は、排水性、通気性、保水性が高い。俗にふかふかの土という。ハーブは弱アルカリ性を好む。古い土の再生は、市販の土壌改良剤が重宝。→ 排水性と保水性を両立させるコツが知りたいですね。

- コンパニオンプランツも有効。病害虫の予防、大実、風味、成長促進。→ 緑のカーテン講習会でも紹介されましたね。

- 虫除けスプレーの作り方。ハーブをお酢につけて、自分にスプレーしても大丈夫な程度に希釈する。自分ではバジルビネガーで十分だと思うが、しっかりしたものを作るのであれば、35度とかアルコール度数の高い焼酎に、唐辛子とニンニク(この2つはマスト)、間引いたハーブを入れて、半年寝かせると茶色くなるので、それを漉して、希釈して使う。

- 収穫は、初夏から秋にかけて。大量に摘む時は、晴天が続いた日の午前中。都度、葉を使う場合は、葉の付け根で切る。

- 乾燥は、日陰で風通りのよい場所で。揮発性のエッセンシャルオイルなので、日光の当たる場所だと、香りが飛んでしまう。

- 寄せ植えは、栽培特性(原産地、日当り、水やり、耐寒性など)が同じようなもので。テーマ(料理、ハーブティー、クラフト)を決めると良い。コンテナや鉢は、苗の数、根の伸び方を考慮して選ぶ。→ 寄せ植えの例のひとつに、コリアンダー(パクチー)、ロケット(ルッコラ)、チコリ、レッドバジル、タイバジルが紹介されていましたが、これはやってみたいですね。レッドバジルは赤いお酢が作れるというし。

- ナスタチウムは、わさびのようにピリッとするので、サラダに良い。→ 講師の話を聞いていると、度々ナスタチウムが出てくるし、配られた5種類のタネにもナスタチウムが入っているので、ナスタチウムは講師の一押しなのだろうか。ただ、発芽しにくいような話も冒頭でしていたけど。。。

- チャイブはアサツキのような香り。日本食に合う。花も食べられる。レモンタイムはスーパーで売っていない。リースにしても良い。

- 料理に使う際は、ボールに水を汲んで、ちょっと揺するくらいで取り出す。拭くと香りが飛んでしまうので、キッチンペーパーで軽く押さえて水気を切る。保存は、その後、ジップロックに入れて、冷蔵庫で一週間。切るときは、油包(香りの素)が壊れないよう優しく扱う。ハーブは金気が苦手(黒ずむ)なので、ステンレスかセラミックの包丁を使い、乾いたまな板の上で切る。

- 使い方としては、ロースマリーなど加熱に強いハーブは、煮込み料理、ブーケガルニに。チャービルのような繊細な香りのハーブは、仕上げやサラダに。ローリエ(生は、苦味が出ることがある)やオレガノはドライの方が香りが良い。臭み消しや隠し味として、肉、魚、サラダなど多様な使い方があるので、自分で色々試してみてほしい。→ うちのベランダでわさわさしているチャービルは確かに、同じパセリでも、普通のパセリやイタリアンパセリよりは、香りが繊細なのはわかります。が、未だ、園芸作業中に摘んで食べる以外の、使い道は見つかっていません(苦)が、コンソメスープの仕上げに散らすとかいいかも。

- ハーブは直接焼くとただ苦くなるので、魚の内側(わたを抜いた)とか、チーズを上からかけてコーティングすると良い。とろけるチーズをフライパン(鉄板)でとろけさせて、上に、一枚ハーブをのせて、裏返すといいおつまみになる。ローズマリーは熱に強いので、揚げ餅(おかき)を作る時に混ぜて揚げると風味が増す。

- ローズマリーは醤油に漬け込むと、ローズマリー風味の醤油が出来、マヨネーズに垂らすと美味しい。セージビネガーもお奨め。

- H's エルブ・ド・プロバンスとは、自分がプロバンスに行った時、現地の人にご馳走になったドライハーブミックス。分量などは教えてもらえなかったので、自分で再現してみた。これを用意しておくと、色々な料理が、一振りで洋風になって重宝する。(ローズマリー:1、スイートマジョラム:1、オレガノ:1、タイム:1.5、セージ:0.5、ラベンダー:0.25をミル、すり鉢で粉状にする)→ 既製品としてもあるようですが、ハーブ講座に出席しているのですから、自らそれぞれのハーブを育ててみて、ですね。でも、その前に、どんなものかは既製品で試してみようかな、、、

という具合に、結構、盛りだくさんの内容でした。

栽培の仕方もありましたが、専門的過ぎずに、ハーブの魅力を知って欲しい、冒頭の3つの楽しみ方(①育てる楽しみ、②使う楽しみ、③知る楽しみ)をインスパイアされる、私には丁度いいレベルの講座でした。

そして、休憩を挟んで、栽培ポットに種蒔きをしてみるコーナーに移行します。

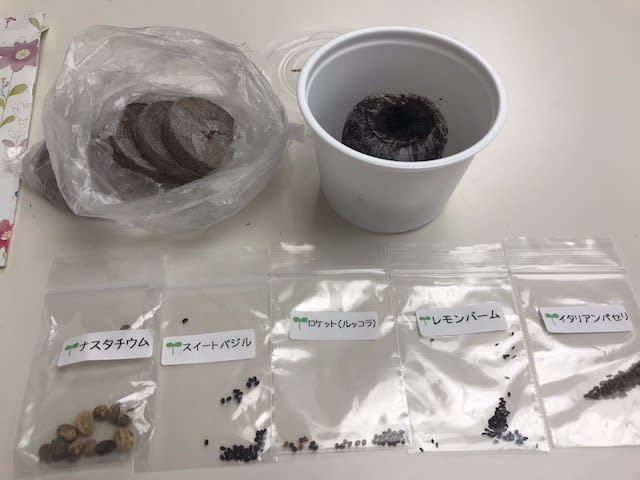

カップに入ったひとつは、この場で種蒔きできるよう、既に水を含んでいますが、左の丸いのは、おそらくこれですね。

「タネを選んで、2、3粒ポッドに入れて、楊枝で土を被せてください」という簡単な作業です。

が、会場は、休憩を挟んだためか、騒ついてしまっていて、講師の話も聞かずに、周りの人達(一緒に来た友人?)と喋るのをやめず、

係の人から「幼稚園児じゃないので、(しーっと)やらせないで下さい」と言われる始末。

それでも、騒めきは治りませんでしたが。。。

まあ、それはともかく、私は、講師一押し(と私には感じられた)ナスタチウムを3粒、土ポットに埋めてハーブ講座はお終いです。

個人的には、とても充実した2時間でした。

そして、翌日、

バットに土ポットを置き、水をかけると、、、

10分くらいで、膨らみました。

ナスタチウム以外に、スイートバジル、ロケット(ルッコラ)、レモンバーム、イタリアンパセリの種をいただきましたが、残りのナスタチウムの種を5等分して、6ポット全部、ナスタチウムにしてみることに。

(スーパーで買えると思えないので。そういう意味ではレモンバームと迷いましたが、ナスタチウムの方が具体的な使い方をイメージ出来ているし)

講座の時に、撒いたポットも合わせて6つ。これで芽が出るまで、室内に置いておくことにします。

(はっきりとした説明はなかったのですが、芽が出たら、日当たりの良い、風通しの良い場所へいうことでしたので、寒暖差のない室内がいいのかな、と)

それにしても、干し柿かきんつばに見えません?

誤まって食べることはないでしょうけど、芽が出るのを、固唾を呑んで待ちたいと思います。

芽が出たら、間引きして、そのまま土に植えればいいようなので、

ナスタチウムが上手くいけば、この土ポット購入して、レモンバームやってみようかな。

あと、6/8(土)のキッチンガーデン講座も当選しないかなあ。。。

ではでは

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます