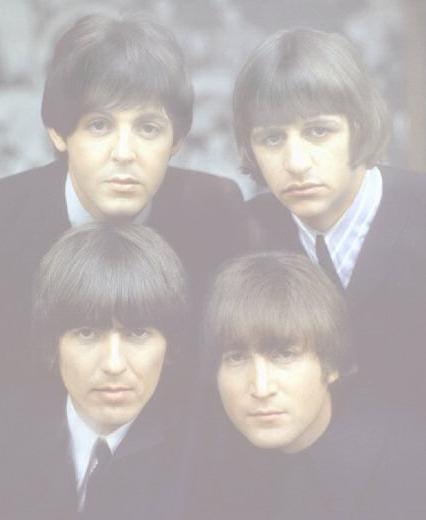

バッハとビートルズ(PART 1)

(beat44.jpg)

(bach002.jpg)

(ireba03.jpg)

(laugh16.gif)

(ohta03.png)

デンマンさん。。。、バッハとビートルズが関係あるのですか?

(kato3.gif)

もちろんだよ。。。 どちらも音楽と関係あるだろう!

そんなことは、誰でも知ってますよ。。。 どういう関係があるか訊いているんですよ。。。

オマエは、マジで知りたいのォ~?

もちろんです。。。 そうでないなら、いったい何のためにオイラを呼び出したのですか?

オマエが かつて次のような記事を書いていたからだよ。。。

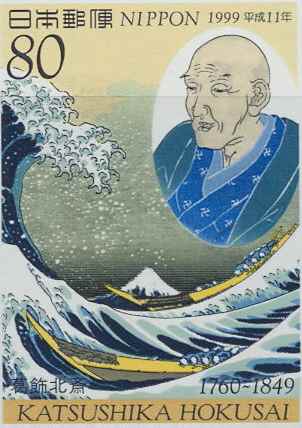

3.2 Johann Sebastian Bach

このところ、しばらく、J.S. Bachの<<Partita VI>>(in e-moll, BWV 830)を弾いている。この作品の第一楽章は、<Toccata>である。Toccataの語源は、ともかくとして、Bachがこの言葉を使ったときには、大概、toccataがfugaを内包している、と見受けられる。所謂フランス式序曲と違うところは、そのfugaの終わり方であろう。この曲では、fugaは、属調のh-mollで冒頭のtoccataの音形に回帰している。私は、このfugaが大好きである。Toccataの一部がfugaの中で効果的に展開されているからである。

私の楽譜(井口版)では、このtoccataは8ページにわたって印刷されている。暗譜をしない限り、譜面めくりを練習しなければならないが、三回ともに八分音符一つの余裕しかない。いや、あるというべきか。一般的に言って、他のfugaの場合には、もっと条件がわるい。それ故に、私は、私自身だけが私のピアノを聴いている限り、ページの終りで音楽が一瞬、途絶えるのを頓着するのが、いつしか少なくなってしまった。が、今日は、試してみよう、と思ったりしたのであるから無視してきたわけではない。切れ目なく続けることは、案外に、簡単であったのみならず、まず美しかった。その瞬間には、このfugaの全貌が、分水嶺に立った様に見渡せられた、と錯覚したほどである。ある意味では、この感覚は不思議でもある。もし、私が全曲を暗譜していたとしたら、私は、これ程の新鮮な瞬間を逃していたであろうからである。

さて、白状しよう。私は、暗譜、暗記が苦手なのである。誰でもそうか。では言おう。私は、暗譜などという、さして音楽の本質に関係のないところで苦労する意欲がもてないのである(草子地:S. Richterだって彼の演奏会に楽譜を持込んでいたではないか)。いや、こういう言い方は良くはない。与えられた条件の中で、少しでも淀みのない音の流れを求める努力は大切である。それに、あれこれ試してみることは、良いことである。現に、A. Schiffも、楽譜を見ながら弾いているのと、暗譜して弾いているのとでは、結果に影響を及ぼすほどに感じが違う、と言っていた。音楽は楽譜の中にも、鍵盤の上にも存在するわけではない、ということは確かにしろ、これは、演奏家の研ぎ澄まされた感覚から来る発言だと思う。これに限らずに、音楽に限らずに、こうしたこと無しに、本質の現実化などはあり得ない、ということではないか。

何かを考えるにしても、座ったまま考えるよりは、歩きながら考える方がよい、という例がある。歩くことは、考えることには本質的な関係はないにしても、歩かないで考えることが成し難いよりも、歩いてでも、その何かを考え出した方がよいということは明白であろう。まして、演奏とは楽器を操ることである。その楽器特有のideomに従うにしろ、反することをするにしろ、それに必要な動作、行動に適った姿勢をとるのが演奏家の本能ではないか。その動作、行動と、今まさに出現している音と相互作用(feedback)の連続が、実際の演奏を形作っているのであって、聴き手も、実は、それを聴いているのである。

ある傾向の、現代音楽の作曲家は、それを無視しすぎる。楽器の為、というよりは、発振装置の為に書いた方がよい、といった傾向もある。私が発振装置を使

った音楽が嫌いな理由は、楽器のような活きた音の立ち上り、音の身振りがないからである。

私は、弦楽器の指板上の何処にどの音があるのか、とっさに感知できる。音は弦に対して連続している(analogueである)からである。しかし、鍵盤上では、そうはいかない。あれは、たまたま選ばれたC-durの白鍵の配列の上に黒鍵を配置した不連続な(digitalな)、一種の数列の様な代物である。それでも、訓練によっては、求める各音を、とっさに、推察することもできよう。

しかし、私にとってのそれは、本能的な直感からは、ほど遠い。眼が、耳がちらちらする感じである。私は、amateurである。

或いは、練習に練習を重ねれば、指が音を覚えて,自然に、求める音が、連続的に鳴らされる、などと言う没知性の俗言をいう人もあろう。ある程度は、それも経験的に確かではあるが、私は、自分の意識が追えない事象というのが、何か辛いのである。

それに、それでは何故、弦楽四重奏の演奏家たちは譜面台を置き、ピアノ ソナタを弾く演奏家は暗譜で弾く傾向にあるのかが説明し難い。ついでに言えば、何々とピアノの為のソナタで、その何々の演奏家は、多くの場合に暗譜で奏くのに、ピアニストは譜面を置くのが不思議でもある。昔と違い、せっかく、ヴァイオリン ソナタとか、フルート ソナタという様な言い方を避けるようになった昨今にもかかわらずに。また、ついでに言えば、オーケストラの団員は、忙しくて暗譜する余裕がないのであろうか。結論は、平凡にも、暗譜は手段であって、それ自体が目的ではない、ということか。

私にとっては、fugaを暗譜するのがとりわけ苦手である。聴き手としての私も同様である。音楽に於ける記憶力、それを支える為に楽譜にマークをいれる、或いは解説を参照する、そうでもしないと、細部を理解できない、部分と全体の関係を理解した気持ちになれない、といった音楽は、多分、Renaissance以前にまで遡るであろう。こと音楽に関しては、ヨーロッパは過激であった。

蛇足(コーダ):

数学は、理解力の対象であって、記憶力のそれではない、というのは、誤りである。記憶力の無い処に推論は成立しないからである。

それで、私は、学生時代に、数学の単位をおとした。

17-18ページ

『前奏曲集―私はアマチュアである-作品 1の2』より

デンマン注: 太田将宏が会費を滞納したようで上のリンク先は削除されてます!

あのさァ~、いつも思うのだけれど、オマエの文章はとっても読みづらいのだよ! 英語やドイツ語やフランス語やイタリア語やラテン語が入り混じっている。。。

デンマンさん! 人のことは言えませんよ! デンマンさんの文章だってぇ、長くて読み始めると、じきに飽きてしまうのですよ。。。

それは、オマエの極めて個人的な見解だと思うのだよ! むしろ独断と偏見だと言っていい。。。 僕の記事は、日本語が解る世界のネット市民の 多くの皆様に読まれているのだよ!

134ヵ国のネット市民の皆様に読まれていることを自慢したいのですか?

いや。。。 自慢したいわけじゃない! オマエが「デンマンさんの文章だってぇ、長くて読み始めると、じきに飽きてしまうのですよ」と言ったから、僕の長い記事でも まめに読んでくれる常連さんが居る、と言いたかったまでだよ。。。 とにかく、オマエの文章は読みづらいので、多くの人が上の文章を読み飛ばしたと思うのだよ。。。

マジで。。。?

僕だってぇ、読みたくなかった。。。 でも、この記事を書く都合があるので、次のように読み易くして読んだのだよ。

3.2 ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

(1685 – 1750)

(bach002.jpg)

このところ、しばらく、バッハの<<パルティータ VI>>(ホ短調, 作品番号830)を弾いている。

この作品の第一楽章は、<トッカータ>である。

トッカータの語源は、ともかくとして、バッハがこの言葉を使ったときには、大概、トッカータがフーガを内包している、と見受けられる。

所謂フランス式序曲と違うところは、そのフーガの終わり方であろう。

この曲では、フーガは、属調のロ短調で冒頭のトッカータの音形に回帰している。

私は、このフーガが大好きである。

トッカータの一部がフーガの中で効果的に展開されているからである。

私の楽譜(井口版)では、このトッカータは8ページにわたって印刷されている。

暗譜をしない限り、譜面めくりを練習しなければならないが、三回ともに八分音符一つの余裕しかない。

いや、あるというべきか。

一般的に言って、他のフーガの場合には、もっと条件がわるい。

それ故に、私は、私自身だけが私のピアノを聴いている限り、ページの終りで音楽が一瞬、途絶えるのを頓着するのが、いつしか少なくなってしまった。

が、今日は、試してみよう、と思ったりしたのであるから無視してきたわけではない。

切れ目なく続けることは、案外に、簡単であったのみならず、まず美しかった。

その瞬間には、このフーガの全貌が、分水嶺に立った様に見渡せられた、と錯覚したほどである。

ある意味では、この感覚は不思議でもある。

もし、私が全曲を暗譜していたとしたら、私は、これ程の新鮮な瞬間を逃していたであろうからである。

さて、白状しよう。

私は、暗譜、暗記が苦手なのである。

誰でもそうか。

では言おう。

私は、暗譜などという、さして音楽の本質に関係のないところで苦労する意欲がもてないのである。

(草子地:スヴャトスラフ・リヒテルだって彼の演奏会に楽譜を持込んでいたではないか。)

いや、こういう言い方は良くはない。

与えられた条件の中で、少しでも淀みのない音の流れを求める努力は大切である。

それに、あれこれ試してみることは、良いことである。

現に、シフ・アンドラーシュも、楽譜を見ながら弾いているのと、暗譜して弾いているのとでは、結果に影響を及ぼすほどに感じが違う、と言っていた。

音楽は楽譜の中にも、鍵盤の上にも存在するわけではない、ということは確かにしろ、これは、演奏家の研ぎ澄まされた感覚から来る発言だと思う。

これに限らずに、音楽に限らずに、こうしたこと無しに、本質の現実化などはあり得ない、ということではないか。

何かを考えるにしても、座ったまま考えるよりは、歩きながら考える方がよい、という例がある。

歩くことは、考えることには本質的な関係はないにしても、歩かないで考えることが成し難いよりも、歩いてでも、その何かを考え出した方がよいということは明白であろう。

まして、演奏とは楽器を操ることである。

その楽器特有のイディオムに従うにしろ、反することをするにしろ、それに必要な動作、行動に適った姿勢をとるのが演奏家の本能ではないか。

その動作、行動と、今まさに出現している音と相互作用(フィードバック)の連続が、実際の演奏を形作っているのであって、聴き手も、実は、それを聴いているのである。

ある傾向の、現代音楽の作曲家は、それを無視しすぎる。

楽器の為、というよりは、発振装置の為に書いた方がよい、といった傾向もある。

私が発振装置を使った音楽が嫌いな理由は、楽器のような活きた音の立ち上り、音の身振りがないからである。

私は、弦楽器の指板上の何処にどの音があるのか、とっさに感知できる。

音は弦に対して連続している(アナログである)からである。

しかし、鍵盤上では、そうはいかない。

あれは、たまたま選ばれたハ長調の白鍵の配列の上に黒鍵を配置した不連続な(デジタルな)、一種の数列の様な代物である。

それでも、訓練によっては、求める各音を、とっさに、推察することもできよう。

しかし、私にとってのそれは、本能的な直感からは、ほど遠い。眼が、耳がちらちらする感じである。私は、アマチュアである。

或いは、練習に練習を重ねれば、指が音を覚えて、自然に、求める音が、連続的に鳴らされる、などと言う没知性の俗言をいう人もあろう。

ある程度は、それも経験的に確かではあるが、私は、自分の意識が追えない事象というのが、何か辛いのである。

それに、それでは何故、弦楽四重奏の演奏家たちは譜面台を置き、ピアノ ソナタを弾く演奏家は暗譜で弾く傾向にあるのかが説明し難い。

ついでに言えば、何々とピアノの為のソナタで、その何々の演奏家は、多くの場合に暗譜で奏くのに、ピアニストは譜面を置くのが不思議でもある。

昔と違い、せっかく、ヴァイオリン ソナタとか、フルート ソナタという様な言い方を避けるようになった昨今にもかかわらずに。

また、ついでに言えば、オーケストラの団員は、忙しくて暗譜する余裕がないのであろうか。

結論は、平凡にも、暗譜は手段であって、それ自体が目的ではない、ということか。

私にとっては、フーガを暗譜するのがとりわけ苦手である。

聴き手としての私も同様である。

音楽に於ける記憶力、それを支える為に楽譜にマークをいれる、或いは解説を参照する、そうでもしないと、細部を理解できない、部分と全体の関係を理解した気持ちになれない、といった音楽は、多分、ルネサンス以前にまで遡るであろう。

こと音楽に関しては、ヨーロッパは過激であった。

蛇足 (コーダ):

数学は、理解力の対象であって、記憶力のそれではない、というのは、誤りである。

記憶力の無い処に推論は成立しないからである。

それで、私は、学生時代に、数学の単位をおとした。

(赤字はデンマンが強調)

17-18ページ

『前奏曲集―私はアマチュアである-作品 1の2』より

デンマン注: 太田将宏が会費を滞納したようで上のリンク先は削除されてます!

つまり、オイラが学生時代に、数学の単位をおとしたということを告白したので、上の記事をわざわざ引用したのですか?

そうだよ。。。 だいたい、オマエは受験戦争をくぐらないで、早稲田大学高等学院・中学部に入ってトコロテン式に大学を卒業したのだよ。。。 そうだろう?

よく知ってますねぇ~?

かつて、オマエ自身が僕にそう話したのだよ。。。

そうでしたか?

もう忘れてしまったのかァ~? 確か、オマエは理工学部の数学科を卒業したはずなんだよ。。。

よく知ってますねぇ~?

オマエが僕にそう言ったのだよ! その数学科を卒業したオマエが学生時代に、数学の単位をおとしたというのは、どういうわけぇ~?

デンマンさんが よく言うように、人間は完璧ではありません。。。 だから、オイラだってぇ~、科目の一つや二つ落とすことがありますよう。。。

でも。。。、でも。。。、オマエの場合は数学科を専攻していたんだろう?

そうです。。。 いけませんか?

数学の単位をおとすような学生だったのに、どういうわけで数学科を選んだわけぇ~?

他の学科は100点ばかり取っていたので、数学を重点的に勉強して完璧な人間に成ることを目指したわけです。。。 うへへへへへへへ。。。

そうじゃないだろう!。。。 クラシックばかり聴いていたので、軒並み学科は落第点すれすれの50点台。。。 数学は50点未満だった。。。 それで単位を落とした。。。 全教科の平均点が60点以下だと卒業できないので、なんとか追試で頑張って、60点以上に持ち込んでスレスレでオマエは卒業したのだよ!

デンマンさん!。。。 んもおおおォ~! そういうヤバイことをネットでバラさないでくださいよう!。。。で、いったい学生時代に、数学の単位をおとしたオイラをどうして呼び出したのですか?

実は、バンクーバーの無料タウン情報紙を見ていたら次のような記事に出くわしたのだよ。。。

Magical mystery song:

Math solves Beatles songwriting puzzle

Even John Lennon and Paul McCartney couldn't remember who wrote the music for In My Life. Stats to the rescue!

The Beatles' famous songwriting credit, Lennon-McCartney, doesn't distinguish between whether John Lennon or Paul McCartney wrote most, all, or some of a particular tune.

And to many fans, it doesn't matter.

But three researchers recently utilized statistics and mathematics to determine whether John or Paul was the composer of 1965's In My Life.

The researchers analyzed dozens of songs by the duo, and discovered 149 distinct transitions between notes and chords that are present in almost all Beatles songs, and which were unique to either Lennon or McCartney's compositions.

In My Life was released on the Beatles album Rubber Soul.

The lyrics, a personal meditation about one's life and loves, are inarguably Lennon's.

But Lennon and McCartney disagreed about who came up with the melody.

In a 1976 book, McCartney recalled that it was his work, saying, "I liked In My Life. Those were words that John wrote, and I wrote the tune to it. That was a great one."

But in a 1980 Playboy interview, Lennon said McCartney wrote only the harmony and the bluesy middle-eight melody.

So the researchers ran their statistical model twice, once to determine who wrote the middle-eight melody, and once to determine who wrote the rest of the tune.

Harvard senior lecturer Mark Glickman, one of the researchers, told Inverse that the "McCartney wrote the middle eight" theory seemed plausible.

"The middle eight sounds like something McCartney would write," Glickman said.

"When the middle eight goes, 'So I know I'll never lose affection,' the note changes aren't on the beat, they're off the beat. So they're syncopated.

And McCartney does that quite a bit."

But the data proved that theory wrong.

The stats showed there's only a fractional probability that McCartney wrote any of the music.

"The probability that In My Life was written by McCartney is .018," Glickman said in a press release.

"Which basically means it's pretty convincingly a Lennon song."

While the study adds an interesting fact to Beatle studies, for many fans, it was never an issue.

"Who in the world thought McCartney wrote this?" wrote one Twitter user. "It's got Lennon all over it."

But It's not a worthless exercise.

Glickman said in the release that the methods utilized can be used track additional chapters of musical history.

"This technology can be extended," he said. "We can look at pop history and chart the flow of stylistic influence."

SOURCE: "The StarMetro Degital Version"

魔法の謎の歌:

数学がビートルズの

ソングライティングのパズルを解決

ビートルズの歌は、「レノン & マッカートニー」によって作曲されたと書いてあることが多い。

どちらが特定の曲を書いたかどうかを区別してない。

そして多くのファンにとっては、そのことは、たいして重要ではない。

しかし、最近3人の研究者が統計や数学を使って、1965年の《イン・マイ・ライフ》をどちらが作曲したのかを確定した。

研究者はジョンとポールによって作曲されたと言われる数十曲を分析し、ほぼすべてのビートルズの歌に存在し、レノンまたはマッカートニーの作品に特有のノートとコードの間の149の異なるパターンを発見した。

《イン・マイ・ライフ》はビートルズのアルバム「ラバー・ソウル」にリリースされた。

自分の人生と愛についての思いを綴った歌詞は間違いなくジョン・レノンのものだ。

しかし、レノンとマッカートニーは、どちらがメロディーを思いついたかについては意見を異にしていた。

マッカートニーは1976年の本で、「歌詞はジョンが書いたけど、メロディーは僕が書いた。 僕のすごく気に入った曲だ」と述べている。

しかし、1980年のプレイボーイのインタビューで、レノンは「マッカートニーはハーモニーとブルース調の中盤の8小節を書いただけだった」と述べている。

そこで、研究者は統計モデルを2回実行した。

1回目はどちらが中盤の8小節を書いたか? 2度目は、どちらが残りの曲を書いたか?

研究者の一人であるハーバードの上級講師・マーク・グリックマンは、マッカートニーが中盤の8小節を書いた事は妥当な判断だと思う、と語った。

「中盤の8小節はマッカートニーが書きそうな曲だよ。 'So I know I'll never lose affection'という8小節は音符の変化がビートに乗ってない、つまり、オフビートなんだよ。 だから、シンコペーションになってるわけ。 それはマッカートニーがよくやることだ」

しかし、研究者のデータは、それが間違っていることを証明した。

統計によると、マッカートニーが《イン・マイ・ライフ》を書いた確率はわずかであることが分かった。

「《イン・マイ・ライフ》をマッカートニーが書いた確率は1.8%だよ」 グリックマンはプレス・リリースでそう述べた。

「その曲は基本的にレノンの歌だというのが説得力のある意見だ」

この研究はビートルズの研究に興味深い事実を加えているが、多くのファンにとって、それは決して問題ではない。

「いったい誰が《イン・マイ・ライフ》をマッカートニーが書いたと思う? そんな疑問を持つ人はいないよ!」 あるツイッターのユーザーはそう書いた。 「レノンが書いたに決まってからさ…」

しかし、どのような反応が返ってくるにしても、この研究は無意味なものではありません。

この研究で利用された我々の方法は音楽の歴史に新たなチャプターを加えることができる、とグリックマンはプレス・リリースで述べた。

「この技術は広く応用されることができる」と彼は語った。「たとえば、ポップ・ミュージックの歴史に注目して、スタイルの影響の流れをチャートで示すこともできる」

【デンマン訳】

なるほどォ~。。。 数学的な手法を音楽の世界に応用したというわけですねぇ~。。。

そういうことだよ。。。

。。。で、この事を言うために、わざわざオイラを呼び出したのですかァ~?

そうだよ。。。 オマエは早稲田の理工学部・数学科を出たのだよ。。。 だから、数学的な手法を使ってクラシックの曲を分析するのだよ。。。

たとえば、何を分析するのですか?

上のバッハの<<パルティータ VI>>(ホ短調, 作品番号830)を聴いても 僕は全くいい曲だとは思わない。。。

だから、それはデンマンさんにクラシックに対する音楽的感性がないからですよ。。。

でも、僕はバッハの《G線上のアリア》は素晴らしいと思うのだよ!

(gsen03.jpg)

《G線上のアリア》は、クラシックが理解できないミーちゃん、ハーちゃんが聞いても感激するのですよ。。。

だから、どうして、そういうことになるのか? それを数学的な手法を使って、オマエが分析するのだよ!

そんなことができたら、オイラはカナダくんだりまでやって来てコンピューターの仕事などしてません。。。

じゃあ、それができたら日本で何をしていたんだよ?

それができていたら、オイラは東京芸大の音楽理論の教授になってましたよ。

(laugh16.gif)

(すぐ下のページへ続く)