(ohta03.png) カラヤンと高島一恵 を持ち出してきたのですか?(kato3.gif) (moon112.jpg) ■『月さえも』

(furt02.jpg)

人は芸術作品に没頭しなくてはならない。

作品には独立した世界がある。

そのプロセスは愛と呼ばれ、評価や比較とは対極の行為です。

愛は比較できないもの独自性のあるものだけを大切にします。

没頭するたびに喚び起こされるこの愛によってこそ作品の全体を把握できるのです。

作品全体は愛以外の何物でもありません。

それぞれの部分は理性によって把握できますが、全体を理解するには愛が不可欠なのです。

--- フルトヴェングラー

(

赤字 はデンマンが強調)

(karajan3.jpg)

カラヤンとフルトヴェングラー (幻冬舎新書)

読者感想

ナチ政権下の指揮者たち 2007年4月29日

天才指揮者達の、音楽以外での政治的な活動についての興味深い本。

指揮者は演奏家である以前に音楽監督であり、優れたオーケストラを振るからこそ優れた指揮者とされるから、いきおいその活動は政治的にならざるをえない。

ナチスに対して常に嫌悪を顕わにし、ナチ政権下でもユダヤ人音楽家の支援を厭わなかったフルトヴェングラーが、その優柔不断な性格により、戦後はナチに協力した指揮者としてアメリカでの公演に支障をきたす。

一方で、ナチ党員なのにたまたまフルトヴェングラーに疎まれていたのでナチ政権下で干されていただけのカラヤンが戦後攻勢をかけていく過程と好対照を成す。

ただ、

フルトヴェングラーが、なぜ、執拗にカラヤンの出世を阻もうとしたのか? カラヤンの才能への嫉妬か?

という大きな問題について、本書は直解答を示していない。

しかし、フルトヴェングラーがカラヤン排除のために何をしてきたのか、カラヤンはそれをどう受け止めてきたのか、そして最も重要な、なぜベルリン・フィルのフルトヴェングラーの後任はチェリビダッケではなくカラヤンだったのか、その歴史的な経緯は上手くまとめてある。

事実と意見を分けて丁寧に論じているが、仮説と著者の思いが時々溢れ出てくる文章には、少し慣れる必要があるものの、クラシックやベルリン・フィルのファンでなくとも、現代史に興味があれば充分楽しめる本である。

『カラヤンとフルトヴェングラー (幻冬舎新書) 紹介サイト』 より

(karajan2.jpg)

ヘルベルト・フォン・カラヤン

1908年4月5日 - 1989年7月16日

オーストリアの指揮者。

1955年より1989年までベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の終身指揮者・芸術監督を務め、一時期それと同時にウィーン国立歌劇場の総監督やザルツブルク音楽祭の芸術監督などのクラシック音楽界の主要ポストを独占し、多大な影響力を持つに至った。

20世紀のクラシック音楽界において最も著名な人物のひとりであり、日本では「楽壇の帝王」と称されていた。

また、その独自の音楽性と自己演出は「カラヤン美学」と謳われ時代の寵児にもなった。

ライフスタイル

ジェット機を乗り継ぎ世界中を飛び回って活動するという、昨今のスター指揮者の活動様式を始めた最初の一人だった。

カラヤン以前には、指揮者は一つ処でオーケストラやオペラハウスの顔という役割をするのが普通であった。

また、自家用ジェット機を保有していて、自ら操縦し別荘などへ行っていた。

愛機はダッソー ファルコン 10。

晩年になり、80歳で期限が切れる飛行機免許の代替としてヘリコプターの免許を取得している。

無類の車好きでありスピード狂としても知られ、様々なスポーツカーや高性能車、高級車を所有し乗り継いでいた。

歴代の愛車はメルセデス・ベンツ・300SL、ポルシェ・RSKスパイダー、フェラーリ・275GTB、ロールス・ロイス・ファントムV、フォード・GT40、ランチア・ストラトス、ルノー・5ターボ、ポルシェ・911(ターボおよびカレラRS)、メルセデス・ベンツ・500SEL、アウディ・クワトロなど。

オースチン・A90・アトランティック(英語版)やミニ・クーパーMk2といった、より一般的な小型車も所有したことがあり、また、日本車(スバル・レオーネツーリングワゴン)を友人のスイス人医師にプレゼントしたこともある。

運転技術はF1ドライバーのニキ・ラウダ直伝。最晩年には赤いポルシェ・959に乗っていた。

エリエッテ夫人は納車された959を見て、「もっとレコードを録音してもらわなきゃね」とジョークを飛ばしていた(DVD「カラヤン・イン・ザルツブルク」にその時の様子が映像収録されている)。

カラヤンのスピード狂はスキーにも及び、直滑降の名手として山小屋の主人[誰?]から「アルプスで1番速いダンナ」と呼ばれていた。

生前は派手な生活で知られたが、自ら地元アニフ(Anif)の教会内に用意し死後に埋葬された墓地は極めて質素である。

死後、ザルツブルク市は遺族に対し豪華な墓地の提供を申し入れたが、エリエッテ夫人は故人の遺志を尊重しそれを断っている。

日本とカラヤン

日本との関係は古く、1954年の初来日以降、11回来日している。日本でのカラヤンの人気は高く、指揮者の代名詞としてクラシック・ファンのみならず一般大衆もその認知するところであった。

中でもカラヤンの「運命」と「未完成」をカップリングしたLPは、カラヤンの死去時点で、日本で約150万枚を売り上げた。

カラヤンは、東京・赤坂にある日本有数の音楽ホールであるサントリーホールの建設にも設計の段階から携わっている。

サントリーホール大ホールは、カラヤンとベルリン・フィルの本拠地であったベルリン・フィルハーモニーをモデルにしている(両ホールはヴィンヤード型と呼称されるタイプのコンサートホールである)。

サントリーホール建設時の業績を称えて、サントリーホール前(アーク森ビル)の広場が「カラヤン広場」と命名され、今日もその名を刻んでいる。

サントリーホールのオープニングを祝う来日公演は、病気でキャンセルを余儀なくされ、弟子である日本人指揮者小澤征爾に代役がゆだねられた。

エピソード

新しいもの好きで、録音技術や映像技術への関心は極めて高く、録音技術が進歩する度に得意のレパートリーを再録音した。

中でもベートーヴェン交響曲全集、ブラームス交響曲全集、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」などは、何度も再録音を繰り返した。

また、映像についても自らのレーベル「テレモンディアル」を設立し、自らの主要レパートリーの映像化を成し遂げた。

1959年、ベルリン・フィルに、東京芸術大学卒のヴィオラ奏者土屋邦雄を日本人初の団員として迎えた。土屋は2001年まで在籍した。

1983年に、日本人初のベルリン・フィルのコンサートマスターとして安永徹を選んだ。コンサートマスター試験の曲は、リヒャルト・シュトラウスの交響詩『ツァラトゥストラはかく語りき』などだった。

若手指揮者の育成にも積極的で、小澤征爾などを輩出した。

1975年頃、日本人のみならず東洋人として初のウィーン国立歌劇場の団員として採用された

高島一恵は東洋人団員の前例が無いことから、団員やスタッフから酷いイジメや偏見に遭って悩んでいた が、当時、指揮者の世界最高権威であったカラヤンが高島を評価したことで、高島へのイジメや偏見がピタリと止んだ。

このことから、

カラヤンは高島にとってイジメや偏見から救ってくれた恩人的な存在 であるといえる。

出典: 「ヘルベルト・フォン・カラヤン」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

カラヤンは高島にとってイジメや偏見から救ってくれた恩人的な存在 なのですねぇ~。。。 でも、高島一恵は、それほどイジメられたのですか?

(kazue01.jpg)

アンネット・カズエ・ストゥルナート

1938年生まれ。

兵庫県西宮市生まれの日本のオペラ歌手・声楽家。旧姓は高島。

人物

その容姿と氏名からハーフなどに間違われることが多いが、純粋な日本人であり、

出生名は高島一恵 。

名前の「アンネット」は母が愛読していたロマン・ロランの小説『魅せられたる魂』の主人公の名前から採られており、母から「アンネット」または「アンネちゃん」の愛称で呼ばれていたことによる。

苗字の「ストゥルナート」は結婚に伴う「高島」からの改姓であり、本名である(現在は離婚)。

元夫との間に娘が2人居る。

少女時代

1938年、兵庫県西宮市に生まれる。

中華人民共和国・

上海に移住し、幼少時代を過ごす。

1945年、終戦に伴い日本に帰国し、岡山県川上郡成羽町(現:岡山県高梁市成羽町地区)に転居、成羽町立吹屋小学校に入学。

吹屋小学校在学時、

永らく海外住まいだったことで日本語が不得意なことと日本人離れした容姿によりイジメと偏見の対象となり、辛い学生時代を過ごす。

高校生の時に母親が病死し、それがきっかけで一家離散となる。 母が亡くなる時に「歌をやりなさい」との遺言を遺したため、歌手を目指すことを決意。

東京に上京し、定時制高校に編入。

定時制高校に通う傍ら坂本博士に師事し、声楽を学んで自らの個性を作り上げていく。

定時制高校の卒業に際し、音楽大学を多数受験するも、

特異な個性が仇となり「校風に合わない」と批評されて最終選考で全て不合格となる。

歌手活動開始

音大への進学を断念し、合唱団をベースとして歌手活動を開始。

『ママレモン』などのCMソングで才能が徐々に開花し、「彼女が歌うと商品が売れる」と評判になるも、

音大を出ていないことが批判の対象となる。

音楽への想いとは裏腹に活動の場が狭まっていく現実に悲観し、大量の睡眠薬を服用して自殺未遂を起こしたこともあった。

ウィーンへの旅立ち

1969年、唄える場所を求めて日本脱出を決意、横浜港を出帆し、シベリアを経由してオーストリアのウィーンへ旅立つ。

ウィーンに着いた後、教えを乞う講師を探して電話帳を開き、最初に見つかった女性講師・ロッテ・バブシカに師事。

1970年、ロッテ・バブシカの指導が功を奏してウィーン国立音楽大学に合格。

1971年、ウィーン国立歌劇場の団員試験に合格。東洋人初の同劇場合格者となった。

経歴や学歴を問わない世界がこの世には在るのだと歓喜するも、前例のない東洋人の入団にはやはり偏見や差別が付きまとうこととなる。

団員やスタッフは一切相手にしてくれず、注文した食事が出てこない、衣装を渡してもらえない、といった、少女時代にも増してのイジメに耐えながらの生活を送る。

入団から4年後、突如として当時の世界最高権威の指揮者だったヘルベルト・フォン・カラヤンが評価してくれたことで、酷いイジメや差別・偏見がピタリと止んだ。

オペラ座の退団、舞台を日本に

2010年、6月6日の公演を最後にオペラ座を退団。嘗て居場所を見つけられなかった日本に活躍の場を移す。

オペラ座での最後の様子は「ハイビジョン特集 わたしのラストオペラ~ウィーンの日本人歌手 最後の舞台~」としてNHK-BSで放映される。

2013年、講習会活動『人体生理学と歌との関係』スタート。

現在は日本国内各地でコンサートの舞台に立ちながら後進の声楽指導に当たるなどの活動をしている。

VIDEO

出典: 「アンネット・一恵・ストゥルナート」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

1.1 Claudio Monteverdi (1567 – 1643)

これはどうしたことか。どの時代の、どの作曲家の音楽を聴いても、私は、近頃ambivalentな反応をしている自分を感じるのだ。

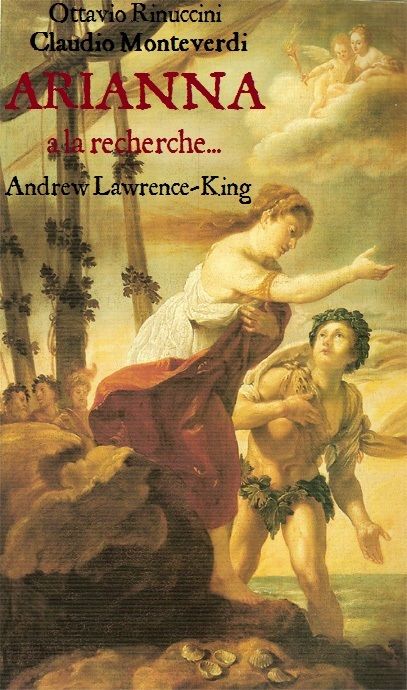

Claudio Monteverdiの<<Lamento d’ Ariana>>を聴き始めたとき、そのLasciatemi morire、のところで、何か間の抜けた、あるいは、虚ろな響きを聴いて、私は疲れているのか、と途惑った。実は、morire、と唱われる処に平行五度があったのである。Monteverdiのことであるので、これは、彼が意識してのことである、と私は信じる。つまり、これは、見捨てられたAriannaの内面の空虚としての意味がある、いや、生半可なsentimentalisme以上に効果があるとすら思えるのではあるが、私には、何か、かなわないなあ、といった印象を拭いきれない。J.S. Bachも言ったように、やはり、平行五度や平行八度は聴き苦しいのであろう。私は、無論、ここで、Monteverdiに苦情をいっているのではない。このlamentoは、オペラのAriaとしては、超一級である、と私も思う。こうした効果は、所謂絶対音楽では出番が無いであろう。

次なる問題は、私がTeseoに捨てられたAriannaに何処まで切実に同情しなければならないかにあろう。それは、私には荷がかちすぎる。東洋人の男性である私の心が動くなどというのは、もともと無理だったのではなかったか。かといって、好奇心を満たすだけにしても、感覚的には耳障りという障害がある。平衡五度に感動するわけにはいかないのでる。しかし、彼女への同情が無ければ感動も無いであろう。さらに言えば、これは、現代のヨーロッパ人にとっても、いや、baroque初期のイタリア人ですら、程度の差こそあれ同様なのではないか。

作品が立派である、という認識と、それが私(たち)に感動をもたらす可能性は、不幸にして乖離している。このことは、一つの作品の水準は、好きとか嫌いとか、あるいは、その作品の有用性(草子地:つまり、感動を求めてそれを聴こうとする人にとっては、感動そのもの)とは別の平面にある、ということの例証にもなるであろう。

音楽は、けっして、世界共通の言語などではない。異なる時代にも亘る言語ですらなかった。それでは、ヨーロッパ音楽の伝統とは、そもそも、いったい何であったのであろうか。

小澤征爾が言っていたことであるが、彼が若い頃、東洋人がヨーロッパの音楽をする意味、可能性について問われたとき(草子地:そういうことを聞く田舎者は世界のどこにでもいるものである。)、音楽は、世界の共通の言語であるからと、(草子地:当たり障り無く)返事をしていたところが、近頃では、何か自分が壮大な実験をしているのではないか、と思うようになってきたそうである。

壮大な実験、これは、彼だけのことではないであろう。それにしても、ようやく我々が西洋音楽を扱うことに関して欧米(を超える)水準に達した今日の、この倦怠は何であろう。かといっても、我々が邦楽に戻るなどとは、一般的に言って、非現実的であり、できない相談である。バスク語を話せ、と言われた方が、まだしも抵抗が少ないのではないか。

とはいえ、短二度の導音などの無い音楽に、何か、或る懐かしさを感じるのは何故であろう。平行五度の空虚を東洋人でも感知されるのと同様に、その懐かしさを感じとるのには西洋人であっても変りはないであろう。音楽が世界共通の言語などではないとしても、双方がcommuniquerできないほど異質なものを基礎にしているわけではない、といったとしたら、結論としては平凡すぎるのか。

それにしても、不思議なことではある。私自身、長二度や増二度の導音のある音階による音楽など、何時、何処で、聴いたことがあったか、まったく記憶に無いからである。少なくとも、今までに、長、短調の音楽を聴いた回数や時の長さは、旋法や五音音階のそれに較べては比較にならないほど多く、長かったはずである。何故か、調性音楽には、そのような懐かしさは感じさせない風がある。

いつだったか、小澤征爾とH.v. Karajanの指揮するM. Ravelの<<Bolero>>を聴き較べたことがあった。小澤の演奏は、英語で言うtoo squareであったが、Karajanのそれは、フランス人でもないのに、何とも、sexyで妖艶ですらあった。やはり、小澤のような指揮者でさえ日本人では及びがたいところが今なおある。

一方、まだP. Oundjianが第一ヴァイオリンを奏いていたころの東京クオルテットがトロントに来たときのRavelの演奏は、未だかつて聴かれたことのない程の名演であった。ただ、その時の解説者による、何故かOundjianだけに対するインタヴュでの質問で、最後に聞くが、ただひとりで日本人に交じって演奏するのをどのように感じているか、というのがあった。想像力の欠如した、この程度のmentaliteの人間もここでは多いのである。Oundjianが如何に答えるかを期待していたのであろうか。答えようが無いではないか。彼らの演奏以外には。それ以外の、どうでもいいことを聴きたがるのは、下賎な野次馬根性であろう。

そういえば、J.S. Bachは、BWV 855のFugeに於いて、二箇所にわたって壮大に平行八度を用いている(草子地:第19-20小節と第38小節)。これほどあからさまにやられると、良いも悪いもない。ただ、ぎくりとして、あいた口が塞がらない、といった効果がある。このFugeは、この曲集の中で、唯一の二声のFugeである故に、よけいにめだつ。

蛇足(コーダ):

私は、何々至上主義、といったものが嫌いである。例えば、恋愛至上主義。だいたい、恋愛感情などというものは、ある年頃の男女の肉体に触発された心理現象にすぎないのではないか。そもそも、成熟した夫婦が、夫婦であるのにもかかわらずに仲が良い、などというのは、どこか異常ではないか。長い間、生活を共にしていて、まだ互いにsexualiteを感じたとしたならば、それは近親相姦に近くはないか。J.S. Bachは、前妻、後妻と共に仲が良かった様子であるので、私はここを書いていて、少し、困っているが。

芸術至上主義も同じ。人生は芸術を演出する時空ではない。

6-7ページ

『間奏曲集―主題なき変奏-作品 2』 より

デンマン注: 太田将宏が会費を滞納したようで上のリンク先は削除されてます!

1.1 クラウディオ・モンテヴェルディ

(monte03.jpg)

これはどうしたことか。

どの時代の、どの作曲家の音楽を聴いても、私は、近頃 好意と嫌悪を同時に持つような反応をしている自分を感じるのだ。

クラウディオ・モンテヴェルディの<<アリアンナの嘆き>>を聴き始めたとき、そのLasciatemi morire(Let me die;死なせて)、のところで、何か間の抜けた、あるいは、虚ろな響きを聴いて、私は疲れているのか、と途惑った。

(monte04.jpg)

VIDEO

実は、morire(死ぬ)、と唱われる処に平行五度があったのである。

モンテヴェルディのことであるので、これは、彼が意識してのことである、と私は信じる。

つまり、これは、見捨てられたアリアンナの内面の空虚としての意味がある、いや、生半可な感情主義以上に効果があるとすら思えるのではあるが、私には、何か、かなわないなあ、といった印象を拭いきれない。

バッハも言ったように、やはり、平行五度や平行八度は聴き苦しいのであろう。

私は、無論、ここで、モンテヴェルディに苦情をいっているのではない。

この嘆きは、オペラのアリアとしては、超一級である、と私も思う。

こうした効果は、所謂絶対音楽では出番が無いであろう。

次なる問題は、私がオデュッセウスに捨てられたアリアンナに何処まで切実に同情しなければならないかにあろう。

それは、私には荷がかちすぎる。

東洋人の男性である私の心が動くなどというのは、もともと無理だったのではなかったか。

かといって、好奇心を満たすだけにしても、感覚的には耳障りという障害がある。

平衡五度に感動するわけにはいかないのでる。

しかし、彼女への同情が無ければ感動も無いであろう。

さらに言えば、これは、現代のヨーロッパ人にとっても、いや、バロック初期のイタリア人ですら、程度の差こそあれ同様なのではないか。

作品が立派である、という認識と、それが私(たち)に感動をもたらす可能性は、不幸にして乖離している。

このことは、一つの作品の水準は、好きとか嫌いとか、あるいは、その作品の有用性(草子地:つまり、感動を求めてそれを聴こうとする人にとっては、感動そのもの)とは別の平面にある、ということの例証にもなるであろう。

音楽は、けっして、世界共通の言語などではない。

異なる時代にも亘る言語ですらなかった。

それでは、ヨーロッパ音楽の伝統とは、そもそも、いったい何であったのであろうか。

小澤征爾が言っていたことであるが、彼が若い頃、東洋人がヨーロッパの音楽をする意味、可能性について問われたとき(草子地:そういうことを聞く田舎者は世界のどこにでもいるものである。)、音楽は、世界の共通の言語であるからと、(草子地:当たり障り無く)返事をしていたところが、近頃では、何か自分が壮大な実験をしているのではないか、と思うようになってきたそうである。

壮大な実験、これは、彼だけのことではないであろう。

それにしても、ようやく我々が西洋音楽を扱うことに関して欧米(を超える)水準に達した今日の、この倦怠は何であろう。

かといっても、我々が邦楽に戻るなどとは、一般的に言って、非現実的であり、できない相談である。

バスク語を話せ、と言われた方が、まだしも抵抗が少ないのではないか。

とはいえ、短二度の導音などの無い音楽に、何か、或る懐かしさを感じるのは何故であろう。

平行五度の空虚を東洋人でも感知されるのと同様に、その懐かしさを感じとるのには西洋人であっても変りはないであろう。

音楽が世界共通の言語などではないとしても、双方がコミュニケーションが取れないほど異質なものを基礎にしているわけではない、といったとしたら、結論としては平凡すぎるのか。

それにしても、不思議なことではある。

私自身、長二度や増二度の導音のある音階による音楽など、何時、何処で、聴いたことがあったか、まったく記憶に無いからである。

少なくとも、今までに、長、短調の音楽を聴いた回数や時の長さは、旋法や五音音階のそれに較べては比較にならないほど多く、長かったはずである。

何故か、調性音楽には、そのような懐かしさは感じさせない風がある。

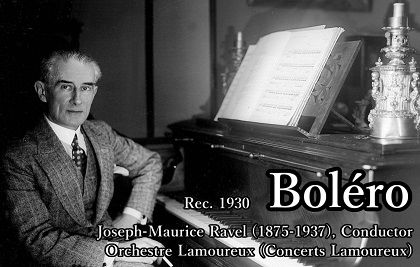

いつだったか、小澤征爾とカラヤンの指揮するモーリス・ラヴェルの<<ボレロ>>を聴き較べたことがあった。

小澤の演奏は、英語で言うtoo square(単純で直線的で堅苦しい演奏)であったが、カラヤンのそれは、フランス人でもないのに、何とも、セクシーで妖艶ですらあった。

やはり、小澤のような指揮者でさえ日本人では及びがたいところが今なおある。

(ravel001.jpg)

VIDEO

小澤征爾・指揮

VIDEO

カラヤン・指揮

一方、まだピーター・ウンジャンが第一ヴァイオリンを奏いていたころの東京クオルテットがトロントに来たときのラヴェルの演奏は、未だかつて聴かれたことのない程の名演であった。

ただ、その時の解説者による、何故かピーター・ウンジャンだけに対するインタヴュでの質問で、最後に聞くが、ただひとりで日本人に交じって演奏するのをどのように感じているか、というのがあった。

想像力の欠如した、この程度の思考様式の人間もここでは多いのである。

ピーター・ウンジャンが如何に答えるかを期待していたのであろうか。

答えようが無いではないか。彼らの演奏以外には。

それ以外の、どうでもいいことを聴きたがるのは、下賎な野次馬根性であろう。

そういえば、バッハは、BWV 855のフーガに於いて、二箇所にわたって壮大に平行八度を用いている(草子地:第19-20小節と第38小節)。

(gould765.jpg)

VIDEO

これほどあからさまにやられると、良いも悪いもない。

ただ、ぎくりとして、あいた口が塞がらない、といった効果がある。

このフーガは、この曲集の中で、唯一の二声のフーガである故に、よけいにめだつ。

追記(コーダ):

私は、何々至上主義、といったものが嫌いである。

例えば、恋愛至上主義。だいたい、恋愛感情などというものは、ある年頃の男女の肉体に触発された心理現象にすぎないのではないか。

そもそも、成熟した夫婦が、夫婦であるのにもかかわらずに仲が良い、などというのは、どこか異常ではないか。

長い間、生活を共にしていて、まだ互いに性的感情を持ったとしたならば、それは近親相姦に近くはないか。

(mariabach.jpg)

マリア & ヨハン・ゼバスティアン・バッハ

バッハは、前妻、後妻と共に仲が良かった様子であるので、私はここを書いていて、少し、困っているが。

芸術至上主義も同じ。

人生は芸術を演出する時空ではない。

(

赤字 はデンマンが強調)

6-7ページ

『間奏曲集―主題なき変奏-作品 2』 より

デンマン注: 太田将宏が会費を滞納したようで上のリンク先は削除されてます!

『クラシック鑑賞 15』 より

(2018年4月25日)

長い間、生活を共にしていて、まだ互いに性的感情を持ったとしたならば、それは近親相姦に近くはないか と言ってるのだよ。。。“信じる者は救われる!” と昔の人は言ったじゃないかァ!長い間、生活を共にしていて、まだ互いに性的感情を持ったとしたならば、それは近親相姦に近くはないか と言ったことに対して、デンマンさんは何か文句があるのですか?バッハは、前妻、後妻と共に仲が良かった様子であるので、私はここを書いていて、少し、困った と書いているのだよ!バッハが、前妻、後妻と共に仲が良かった ということが信じられないのですよ。。。バッハが、前妻、後妻と共に仲が良かった ということが オマエには信じられない。。。 それは当然のことなのだよ。。。

私は、この曲集を書き終えたとき、老人見習いから、正真正銘の老人になるのではないか、と思うこの頃である。

真の老人とは、もはや、失うべき何ものも無くなった人のことを言うのではないか。

長女は、私から去った。

私には、S.Kierkegaard の言った、一番易しく一番難しいこと、すべてを捨てること、が、案外、無理なくできるのではないか。

いや、その時には、捨てるべき何ものも見当たらなくなった境地であろう。

その意味では、老人になる前に、不慮の死で亡くなった人は気の毒である。

私は、若い時に、死ぬのはいいが風邪をひくのは嫌だ、などと言って、粋がって与太をほざいていた。

今も、願わくは、あまり苦しむことなく死を迎えられたなら、それにこしたことはない、と考えている。

(kierke02.jpg)

Kierkegaard は、また、永遠とは有限が無限に出会う瞬間である、と言っていた。

私の人生に、かつて、そのような瞬間があったであろうか。

いや、それもまた、超越の命題であろう。

私の人生は、無明に迷ったそれに終わるのかもしれない。

しかし、私の背後には、母の祈りがあった。

ある麻薬中毒患者が、お母さん、僕は、こんな遠くまで来てしまった、と淋しげに呟いていたが、私は、麻薬中毒者ではないけれど、その気持ちが解かっている、と思う。

どのみち、人生は、rehearsal無しの、ぶっつけ本番なのである。

VIDEO

しかし、私は、F.M.Dostoevsky の「白痴」にある、あの「イッポリトの告白」に書かれているように、もし、生まれる前に、この条件を知らされていたとしたならば、私は、生まれるてくることを肯(がえ)んじなかったであろう、とは思っていない。

私は、感謝して死ねるように、今からでも、心の準備をしておこう。

S.D.G

コーダ(蛇足):

私の懐疑なるものが、深いのか、深くないのか、私自身も知る由もない。

仮に、深かったとしても、そもそも、懐疑の深さというものは、誇るべきものであるのか、という疑問が残る。

【デンマン注:】 改行を加え読み易くしました。あしからず。

S.Kierkegaard: キルケゴール (1813-1855) デンマークの哲学者

S.D.G.: Soli Deo Gloria (ラテン語) To God Alone the Glory(英語) 神に栄光あれ。

F.M.Dostoevsky: ドストエフスキー (1821-1881) ロシアの小説家・思想家

56ページ Michel-Richard de Lalande

『後奏曲集(後書きばかり)』 作品3

著者: 太田将宏

初版: 1994年1月 改定: 2006年9月

『馬鹿やって人気?』 にも掲載

(2015年8月18日)

バッハは、前妻、後妻と共に仲が良かった様子であるので、私はここを書いていて、少し、困った と書いたので、上の小文を引用したのだよ!長い間、生活を共にしていて、互いに性的感情を持っ ていた、とデンマンさんは言うのですか?長い間、生活を共にしていて、互いに性的感情を持っ ている、と言うことは、素晴らしいことじゃないかア!長い間、夫婦生活を共にしていて、互いに性的感情を 失ってしまったから、「家内と言えば、日本語も通じなくなってから何年にもな ってしまった」のだよ!ああああ ああああァ~♪~!