マダム軽井沢

(madame-karuizawa.jpg)

(madame-karuizawa10.gif)

(madame-karuizawa3.jpg)

(salon22.jpg)

(sayuri55.gif)

デンマンさん。。。高田美和さんが主演した軽井沢夫人 という成人映画を観たのですか?

(kato3.gif)

いや。。。僕はまだ観てません。。。でも、興味はあります。。。なぜなら、日活ロマンポルノの軽井沢夫人 という映画は、清純派の高田美和さんがポルノ映画に出演するというので、かなり話題になったのですよ。。。

(madame-karuizawa7.jpg)

(madame-karuizawa8.jpg)

嵯峨島 昭さんが書いた小説に基づいて小沢 勝監督が制作した映画なのですよ。。。

デンマンさんは小説を読んだことがあるのですか?

いや。。。ありません。。。でも、ウィキペディアで調べました。。。

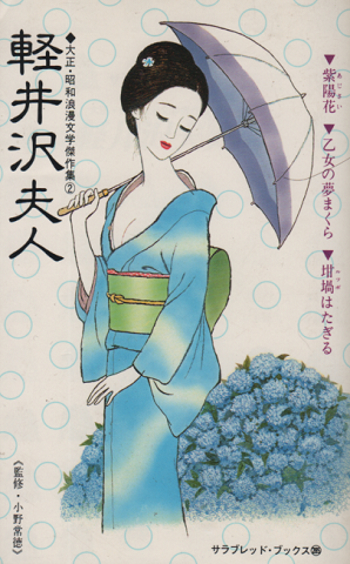

軽井沢夫人

(madame-karuizawa3.jpg)

『軽井沢夫人』は、宇能鴻一郎が嵯峨島昭名義で1979年に刊行した推理小説。

光文社のカッパ・ノベルスより発売された。

1982年には日活ロマンポルノの1作として映画化された。

1982年に公開された小沼勝監督の日本映画。

にっかつ創立70周年記念と銘打ち、にっかつロマンポルノの年1回特番「エロス大作」として上映された。

ストーリー

貧乏学生・紫藤純一(五代高之)は、軽井沢の金持ちが別荘で開くパーティーに給仕として雇われた。

その席上、紫藤は料理を引っ繰り返してしまい、主人・中川玄一郎(土屋嘉男)や料理長から大目玉を食らってしまう。

それを不憫に思った中川の妻・中川佳子(高田美和)は、1人紫藤に慰めの言葉を掛けた。

後日、紫藤はカフェで偶然佳子夫人と再会した。

そして、誘われるまま中川夫妻の息子の家庭教師として雇われるのだった。

そんな中、佳子夫人は次第に紫藤に心惹かれるようになってゆき、とうとう一線を越える日がやって来た。

それを契機に、紫藤と佳子夫人の運命は大きく変わってゆくのだった。

キャスト

中川佳子:高田美和

紫藤純一:五代高之

中川玄一郎:土屋嘉男

岡崎雅和:北見敏之

高倉亜矢:吉川由美

紺野:大辻鉄平

中川有一:伊藤将人

秋吉時子:梓ようこ

マキ:雪江ゆき

松崎刑事部長:名川貞郎

頭取:入江正徳

接待役:織田俊彦

キャプテン:遠山牛

コック:小池雄介

酒島警視:江原真二郎(特別出演)

鮎川蓉子:根岸明美

その他

本作以外に「軽井沢夫人」の表題を冠した映像作品として、Vシネマ『軽井沢夫人 官能の夜想曲』(1996年作品。にっかつビデオ制作、真梨邑ケイ主演)

TBSテレビのTVドラマ『軽井沢夫人』(2002年作品。近藤照男プロダクション制作、坂口良子主演)がある。

共に本作とは全く別内容の作品である。

出典: 「軽井沢夫人」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

でも、映画が話題になったのはずいぶん前のことでしょう? どうして、今になって軽井沢夫人を取り上げる気になったのですか?

ちょっと次のリストを見てください。。。

(liv24-11-03c.jpg)

■『拡大する』

■『雲場池の軽井沢夫人』

これはライブドアの僕の「徒然ブログ」の日本時間で11月3日のアクセス者の記録の一部です。。。 赤枠で囲んだ箇所に注目してください。。。

あらっ。。。 11月3日の午後12時59分にピンタレストからやって来て 雲場池の軽井沢夫人 を読んだネット市民がいたのですわねぇ〜。。。

そうです。。。実は、東京の世田谷区成城に住んでいる片桐沙依(かたぎり さより)さんが読んだのです。。。

(ip84207.jpg)

(seijo20.jpg)

沙依さんは成城で何をしているのですか?

杉並区にある東京女子大学に通って国文学を勉強しているのですよ。。。

(toujo10.jpg)

。。。で、沙依さんは、ピンタレストのどのページからやって来たのですか?

上のリストの赤いアンダーラインが引いてあるリファラのリンクをクリックすると次のページが表示されます。。。

(madame-pint24-11-03.jpg)

■『拡大する』

■『実際のページ』

■『雲場池の軽井沢夫人』

沙依さんは、緑の枠で囲まれたリンクをクリックして雲場池の軽井沢夫人 を読んだのですね。

そういうことです。。。沙依さんは軽井沢夫人の写真を見て、かつて高田美和さんが主演した話題の映画を思い出したのですよ。。。

。。。で、記事を読んで何か参考になったことでもあったのですか?

もちろんです。。。次の箇所を読んで「軽井沢タリアセン夫人」の小百合さんのことを知ったのですよ。。。

阿左美さんもツイッターで "軽井沢夫人 雲場池" と入れて検索したのですかァ~?

そうです。。。午前中に読んだ土屋香苗さんとまったく同じようにツイッターで検索して『軽井沢夫人@雲場池』を読んだのです。。。

でも、偶然にしては、あまりにも出来すぎているのではありませんかァ~?

小百合さんが、そう思うのも無理のないことです。。。でもねぇ~、次のリストを見ると納得がゆきますよ。。。

(gog23-03-03.jpg)

■ 『タリアセン夫人と廃人』

■ 『12歳少女の死』

なんと、ライブドアの僕の「徒然ブログ」だけでも、2月中だけで 2009人のネット市民が『タリアセン夫人と廃人』を読んだ! その中には、わざわざ GOOGLE で検索し、海外からアクセスして 読んだ熱心なネット市民もいたのです。。。

(link23-02-28.jpg)

■ 『タリアセン夫人と廃人』

2月に google.com で検索して タリアセン夫人と廃人 を読んだネット市民がなんと 1328人も居る!

1日平均 約50人が読んだのですわねぇ~。。。

そうなのです。。。13番はブラジルの16人の日系人が現実主義者と名乗る自分でも認める「クズの廃人」がヤバイ人間になってしまったことを確認するために『タリアセン夫人と廃人』を読んだのです。。。21番は、メキシコに滞在している日本人が、現実君が軽井沢タリアセン夫人とどういう関係なのか? そういう好奇心にかられて記事を読んだわけです。。。22番はドイツに駐在している商社マンの11人の奥さんが、やはりクズの廃人の現実君が軽井沢タリアセン夫人と、いったいどういう関係があるのか? それを見極めようとして記事を読んだのです。。。

土屋香苗さんと村田阿左美さんも上の2009人のうちに入っているのですか?

もちろんです。。。当然、『タリアセン夫人と廃人』を読んだ。。。しかも、ピンタレストで『小百合物語・軽井沢タリアセン』のページも見たのですよ。。。

■『実際のページ』

記事を読んで軽井沢タリアセン夫人に興味を持った。。。

でも、二人はどういうわけで雲場池にこだわるのですかァ~?

なぜなら、土屋香苗さんと村田阿左美さんも秋の素晴らしい紅葉を見るために雲場池を訪れたことがある。。。

軽井沢タリアセン夫人にも雲場池の思い出話があるのではないか? 二人は、そう思ってツイッターで検索したわけですよ。。。

つまり、軽井沢タリアセン夫人の思い出話を探そうとしたのですか?

そうです。。。

じゃあ、『軽井沢夫人@雲場池』を読んでガッカリしたのではありませんか?

いや。。。予期しなかった面白いことが書いてあって、面白かったと言ってましたよ。。。

二人は記事を読んでデンマンさんにメッセージでも送ったのですか?

そうです。。。

信じられませんわ。。。

信じてください。。。「信じる者は救われる」と昔の人は言いましたから。。。

『タリアセン夫人と廃人』より

(2022年8月25日)

タリアセン夫人と廃人 を読んだネット市民がなんと 28日間に 2,009人も居る!

1日平均 約70人が読んだのですわねぇ~。。。それで片桐沙依さんは、タリアセン夫人と廃人 を読んだのですか?

そうです。。。とにかく海外のネット市民も読んでいるのですよ。上のリストの13番はブラジルの16人の日系人。21番は、メキシコに滞在している日本人。22番はドイツに駐在している商社マンの11人の奥さんが読んでいる。。。クズの廃人の現実君が軽井沢タリアセン夫人と、いったいどういう関係があるのか?

それを見極めようとして記事を読んだのですか?

そういうことだと思うのです。。。

信じられませんわ。。。

信じてください。。。「信じる者は救われる」と昔の人は言いましたから。。。

(laugh16.gif)

【ジューンの独り言】

(bare02b.gif)

ですってぇ~。。。

あなたはデンマンさんの言う事を信じられますか?

ええっ。。。「そんなことはどうでもいいから、他に面白い話を聞かせてよ」

分かりましたわァ〜。。。

デンマンさんが立ち上げたピンタレストには 400以上のボード(カテゴリ)があります。。。

あなたが興味を持っているカテゴリがかならず見つかるはずです。。。

(bikini24-05-10.jpg)

■『拡大する』

■『実際のページ』

■『ホームページ』

ぜひ覗いてみてください。

ええっ。。。「そんなことは どうでもいいから、他に何か面白いことを話せ!」

あなたは、更に そのように わたしにご命令なさるのですかァ~?

分かりましたわ。。。

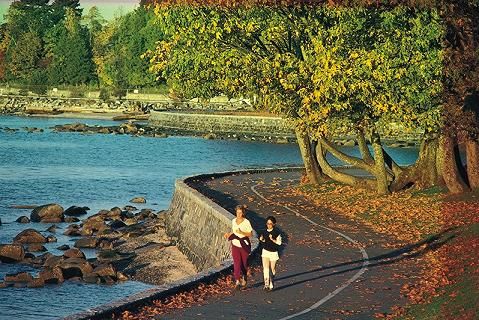

貴方は、バンクーバーにやって来たことがありますか?

いいところですよ。。。

(stanley50.jpg)

(seawall3.jpg)

(seawall2.jpg)

世界で最も住みやすい街バンクーバー

(wetsuit.jpg)

(wetsuit3.jpg)

(gastown20.jpg)

ビデオを見ても、なんだかワクワクしてくるでしょう?

お暇ができて、お金に余裕があったらぜひバンクーバーにやってきてください。。。

ええっ。。。 「そんなことは どうでもいいから、他に何か面白いことを話せ!」

あなたは、更に わたしにご命令なさるのですかァ~?

分かりましたわ。。。 じゃあ、面白い動画をお目にかけますわァ。。。

ワンワンちゃんが人間の言葉をしゃべります!

(dog810.jpg)

ええっ。。。? 「そんな馬鹿バカしい動画など、どうでもいいから、何か他に面白い話をしろ!」

あなたは、また そのような命令口調で わたしに強要するのですか?

わかりましたわァ。。。

では、たまには日本の歴史の話も読んでみてくださいなァ。

日本の古代史にも、興味深い不思議な、面白いお話がありますわァ。

次の記事から興味があるものをお読みくださいねぇ~。。。

■天武天皇と天智天皇は

同腹の兄弟ではなかった。

■天智天皇は暗殺された

■定慧出生の秘密

■藤原鎌足と長男・定慧

■渡来人とアイヌ人の連合王国

■なぜ、蝦夷という名前なの?

■平和を愛したアイヌ人

■藤原鎌足と六韜

■古事記より古い書物が

どうして残っていないの?

■今、日本に住んでいる人は

日本人でないの?

■マキアベリもビックリ、

藤原氏のバイブルとは?

ところで、他にも面白い記事がたくさんあります。

興味のある方は次の記事も読んでみてくださいね。

(sunwind2.gif)

(sylvie500.jpg)

■『トランプ@マラウイ』

■『きれじ』

■『コッペパン』

■『くだらない話』

■『大蛇が破裂』

■『グルーヴ』

■『タスマニアデビル』

■『女と反戦』

■『裸女に魅せられ』

■『素敵な人を探して』

■『カクセンケイ』

■『博士の異常な愛情』

(teacher9.jpg)

■『パレートの法則』

■『こんにちわ@ブリュッセル』

■『いないいないばあ』

■『食べないご馳走』

■『10分間に900件を越すアクセス』

■『5分間に340件のアクセス』

■『縦横社会』

■『村上春樹を読む』

■『パクリボット』

■『露出狂時代』

■『露出狂と反戦』

(ken203h.jpg)

■『オナラとサヴァン症候群』

■『検疫の語源』

■『共産党ウィルス』

■『馬が合う』

■『オックスフォードの奇人』

■『風馬牛』

■『未亡人の苦悶』

■『群青の石deロマン』

■『露出で検索』

■『テレポーテーション』

■『露出狂』

■『第6感』

■『大邱の読者』

(miya08.jpg)

■『無重力の性生活』

■『純子さんのクローン』

■『肥後ずいき使用感』

■『アナスタシア』

■『検察が裏金作り』

■『ガリポリから愛を込めて』

■『らくだ』

■『皇帝ペンギン』

■『007秘話』

■『笠森お仙』

■『江戸風呂事情』

■『思い出のチョコ2』

■『STAP事件の真相』

■『STAP事件再考』

■『混浴大人気』

■『混浴バカ人気』

■『夢の世界』

■『美女と混浴』

■『ヤマガールとトランプ』

■『混浴大人気がダントツ』

■『親切転じて災難に』

■『小さな地震』

■『逢引きコンチェルト』

とにかく、今日も一日楽しく愉快に

ネットサーフィンしましょう。

じゃあね。バーィ。

(hand.gif)

(spacer.gif+betty5de.gif)

(hiroy2.png+betty5d.gif)

『スパマー HIRO 中野 悪徳業者』

(surfin2.gif)

ィ~ハァ~♪~!

メチャ面白い、

ためになる関連記事

(himiko92.jpg)

■ めれんげさんの『即興の詩』

■ めれんげさんの『極私的詩集』

(bagel702.jpg)

■ "JAGEL - Soft Japanese Bagel"

(linger65.gif)

■ 『センスあるランジェリー』

■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』

■ 『面白くて楽しいレンゲ物語』

(beach02.jpg)

■ 『軽井沢タリアセン夫人 - 小百合物語』

■ 『今すぐに役立つホットな情報』

(rengfire.jpg)

(byebye.gif)