かつては、みどりの多い

丘陵地区だったこのあたり、

開発にあたっては

大阪府の都市計画も大変だったでしょうねえ。

そんな貯水池を兼ねた

鴨谷グランドに沿って歩いていきますと、

左の甲斐田川にかかる

「ひいらぎ橋」が見えてきます。

その橋のふもとに

川の中で遊ばないように

というこんな看板がありました。

いろいろ書かれてありますが、

最後の一言が聞いていますねえ。

「落ちると助かりません!」だって。

そう、この川もう少し流れたら、

泉北一号線の地下深くを流れる

暗渠の川となるのです。

これもまた、大阪府の当時の

計画なんでしょうねえ。

さて、この橋を渡って、

気持ちのいい道を進んでいきますと

右手に美木多中学校

並びに美木多小学校が見えてきます。

このあたりの開発が進んだころに比べて、

子どもの数はかなり減ったんじゃ

ないでしょうかねえ。

和泉のほうみたいに

小中一貫校の話はないのかな?

そんな緑道を抜けて行ったところに、

右に大きな森が見えてきました。

そのまま自動車道におりて、

しばらく行ったところにあったのが

「美多禰(みたみ)神社」です。

この神社は平安時代の

延喜式にも掲載されている式内社です。

織田信長によって消失しましたが、

楠正成の子孫「和田」によって

再興されました。

この「和田」氏というのがじつは

この地域を語るときに

欠かせない人なんです。

そもそも、「美木多」という地名が

どこから来たかに

この「和田氏」は欠かせないのです。

この和田氏はこの近くの

「和田川」沿いに住んでいた人で、

もともとあの武将

「楠木正成」の子孫に当たる人でした。

この和田氏が住んでいた谷は

「和田谷」と言われていました。

その地名が「わただに」と読むのではありません。

「にきた」あるいは「みきた」

と呼ばれており、

明治22年からそれに

「美木多」の地名が与えられたそうです。

では、和田氏がこの地名を作ったのか

というと、実はそれもどうなのかは

今もはっきりとわかりません。

地名が先にあって、逆に

そこに和田氏が誕生したのかもしれません。

その辺のことは、図書館にあった

2010年に地元自治会が出した

この「檜尾・美木多の歴史」にも

書かれていました。

いずれにしてもわかっているのは

その辺いろんなことが重なって、

「和田谷」から「美木多」が

生まれたということは明らかなようです。

この本の中には岸和田の

「和田」のことも書かれてありました。

その辺はまたいつかにして、

現地の話に戻りましょう。

美多禰神社の参道の階段を

上がっていくと、

こんな田舎の神社ですのに

お参りにきて張る人が4人もいてはって

少々驚きでした。

これが百度石で、

おお~ここに立っている石には、

この寺の緯度と東経が刻まれていました。

こんな石が神社の中に立ってるのも

珍しいですねえ。

あ、この神社の周りの古木は

古いものもあり

「大阪みどりの百選」

に選ばれていました。

さて、この神社を出たら

こんな看板の立っている

自動車道を南に歩いていきます。

あ、この神社の住所は鴨谷台ですねえ。

この地名は先ほど通った

美木多中学校の横にあった

鴨谷池の名前から来ています。

さて美多禰神社前の交差点から

歩道を行きますと、

こんなにたくさんの梅の花が咲いていました。

春も近いですねえ。

その梅畑の横にある

「アオサギ公園」を抜け、

下の道にと降りていきますと、

道の先にお寺の石碑が見えてきました。

これが、高野山真言宗放光寺です。

寺の前に立つ石には

「夜泣き地蔵」の文字が刻まれています。

ああ、この辺は先ほどの神社といい

泉北ニュータウンの新しい地域ではなくて、

昔からあった村であることがよくわかりますねえ。

ありがたく、続きます。

ずっと前に紹介したが、

泉北高速鉄道が

沿線のハイキングマップを作っている。

おもに泉北高速の和泉中央から

泉ケ丘までの間をあちこちと

うろうろと歩くための旅を

中心にコースが選ばれ、

doironが今持っている地図では

20コースが設定されている。

もちろん山なんかも歩くコースがあるが、

これはまあ歩いたことのあるコースが多い。

ただ、泉北高速の町中を

歩いたりするコースについては、

これはほとんど面識がない。

そこで今回は、

その地図のうちの一つ、

17番「小谷城址コース」と

名付けられたコースを

選んでそれを歩いてみることにしたのだ。

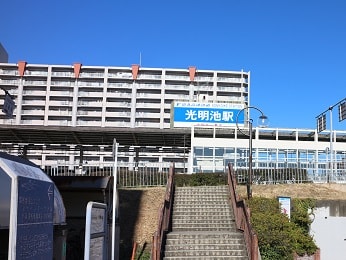

その地図がこれ。

広げてみると、

まず地図の内左下のスタートが

「光明池駅」となっており、

右上の終点が「泉ヶ丘駅」に

設定されている。

そんなエリアを、

泉北鉄道を右に行ったり

左に行ったりしながら

歩いていく約10キロのコースが

選らばれているものだ。

まあもともと、このエリアは

地形がどこもよく似ているのと

道がなかなか交差点ぽくない上、

微妙にみどりがあって

方向感覚がとりにくい地域で、

いわゆるしっかりとした

土地勘のない地域なのだから、

今回このコースの道を歩くことで

もう少しこの地域の地図に

慣れてみようという

企みもあったといえる。

では、まずスタートの光明池まで

車に乗って行ってみよう。

普段光明池に行くのは、

だいたいが「コムボックス」に

行くことが多いが、

今日はこれからのことも考えて、

もう少し駅近くの安い駐車場に

止められるところを探してみようと、

うろうろとしてみて、

安い駐車場を見つけ

そこに止めることにしたのだった。

ではさっそく歩いてみましょうと

ナビをセットし、

歩き始めたのでありました。

これが「光明池駅」。

昔はこの駅が泉北高速鉄道の終点だったなあ。

地図ではこの駅の北側から

出ていくことになっている。

通り抜けていきましょう。

駅前に出ると、

前広場を見下ろしながら、

公園の中方面へと向かっていく。

この公園が「新檜尾公園」だ。

檜尾は現光明池地区の大半を

占めていたという「字」名です。

この泉北地区は、

もともと大阪府が

千里ニュータウンに続いて

開発した住宅地です。

千里でも住宅地にもOO台と

「台」の字がついているように、

泉北ニュータウンの町名にも

「台」が付けられています。

例えば、「桃山台」や「晴美台」

といった具合にね。

今日はコースの中でもいくつか

「台」のつく町を通っていきますが、

それぞれ名前の由来がありまして、

それは歩きながら

おりおりあきらかにしていきましょう。

この新檜尾公園では

走る人がたくさんいました。

たしかこの公園の名前を付けた

ランニングクラブもありますねえ。

何人かとは知り合いにもなっています。

また所属していたランニングクラブで

ここにきてランニングを

したこともありますねえ。

コースは公園の中のこんなコースを

進んでいきます。

気持ちのいい道ですねえ。

実は泉北ニュータウンて、

ここだけではなくて

各町の間にはこういう緑地歩道が

結構続いているのです。

こういう緑地や公園案内の

道標があちこちに立っていました。

公園の突き当りまで行くと、

道は右に曲がり、

再び泉北高速や泉北一号線の下をくぐり

線路の南側へと移っていきます。

分岐を右に曲がって

甲斐田川沿いに歩いていきますと、

鴨谷野球場の横に出ます。

すり鉢の底のような形になっているのは、

調べてみたら実はこのグランドは、

大雨が降って甲斐田川や光明池が

増水したときに水をためて

調整をするための

巨大な池の役目を果たすように

作られたんだそうです。

へ~と続きます。

またまたのんびりと

信州から

電車に揺られて帰宅です。

電車なので、運転もなく楽ちんでした。

本もいっぱい読んだよ。

写真もいっぱいとったよ。

ちょっと大阪にはない

見慣れないものもいっぱい見てきました。

といっても、全然あくせくせずにね。

のんびりと、時刻にとらわれず

三日間のびのび~としてきました。

てことで、明日から

普段の暮らしが始まるぞ。

といっても

あまり変わらないんやけどね。

まあ、ちょっとは

抱えてるボランティアの仕事のことや

村の自治会の近づいてきた

会計報告のことなどもあるんでね。

ちょっと気持ちを入れ替えねばね~

長野を通る旧道といえば

やはり「中山道」です。

その痕跡を訪ねて

諏訪のほうへも向かいました。

そして夜は静かな宿で

(うう~、静かすぎる~)

そんな宿でのんびりです。

雪景色を眺めながら

温泉に入ってあした帰ります。

本日より信州に旅立ちました。

手段は珍しく電車で、

「新幹線」、「特急しなの」と乗りついで

ゆっくりと電車旅です。

わーい、移動中に酒も飲めるぞ

昼寝もできるぞ~

はたしてdoironはいっぱい楽しめるのか

あるいはミセスはゆっくりできるのか。

信州から速報だけお伝えして

主催はまた帰ってからにします~

冬も今くらいの時期になると、

顔を出すのが「フキノトウ」。

我が家や義母さんの庭に

この季節になるとフキノトウが顔を出す。

これはといえば、また歴史は古い。

以前、和歌山の山間部に生えていたのを、

かつて御坊の実家の庭に植えてみたら、

翌年からフキノトウがたくさん出始めた。

そこで、その実家を引っ越すことになったとき、

その株を持ち帰り、

我が家や義母さん宅に植えこんでみたら、

まあこれもまた毎年今の時期くらいに

収穫ができるようになるまで広がってきた。

そうして今年も部分的に収穫したのが

「これ」

あまりたくさんいっぺんにとっても、

食べれる量は限られていある。

これでもまあ大きさ的には

若干早いかなってところだが、

まあ、これもまた

しぶーい苦みがあっていいんだよねえ。

この日は、ほかにも、

千早に住んでいる姉貴んところから

いただいたブロッコリーや

ふきなどもあったので、

まあその夜はてんぷらパーティを

することになった。

それにしても、野菜をもらった時の

姉貴の話がおかしかった。

田んぼがあることは

イノシシやアライグマなんかにも

十分知られてしまっていて、

この盗賊に難儀しているそうだ。

スイカなんか、立派なんができたなあと思って、

実をもって見ると意外に軽い。

割ってみたら皮の部分はそのままで、

きっちりと実を食われていたりするそうだ。

あまりに悔しくて、

ついに畑に電気策なんかも設けたり、

一部高い塀を作って

配所したりしているそうだが、

よくよく考えてみたら、

経費が掛かりすぎて

野菜なんかスーパーで買うほうが

安くなったりするそうだ。

家庭用でこんなだから、

山なんかで農作業をされている

プロの人たちにしてみたら

獣害はひどいものがあるだろう。

熊野古道なんかでも、

動物よけの柵や電気策を

よく見かけるもんね。

とまあ、そんな難儀をしながら

育てている野菜を「ははあ~」と

ありがたくいただくことにした。

出来上がったてんぷらがこんなもの。

なかでもフキノトウは

ころころとうまそうにできている。

一口行ってみると・・・

にが~い~・・・でもおいしい~。

これはもう、

自然が与えてくれたバレンタインだ。

今年の春もいっぱい歩くけど、

こんなおいしい日々が

また手に入りますようにと、

しっかりお祈りしながらいただきました~

さあて、地図もこのあたりでは

もう南を向いて元の方向へと

下っていきます。

この道の先にある「慧光院」

にはもうよらずに、

白衣観音の横の階段を下っていきますと、

山里の静かな道を下っていきます。

途中「慧光院」への道標も

埋まっておりました。

途中、横にあるこんなあぜ道の

ようなところに入っていきます。

道端にはホトケノザも満開です。

徐々に街の中に入っていきますと

こんな地蔵が並び、

その先にあの川端康成が

幼少時代を過ごしたという

旧跡の碑があります。

子供のころは、この家で過ごし、

庭の枕木の上で

寝っ転がったりしたそうです。

もう今はないといいますが、

その碑の前にある家の名字が

「川端」だったのにはなにか

関連があるんでしょうかねえ。

このあたりの地域は「宿久庄」といいます。

これがその「宿久庄」の公民館です。

じつはこの宿久庄から、

山のほうに上がっていく

自然道があります。

それが、「鉢伏自然歩道」と言われています。

ジダンがいってたように、

この自然歩道も道が

アスファルトになっているようで、

ネットで見ていたら

自転車で登ったりする人が多いようです。

山道を歩く人、

自転車で楽しむ人、

道標ばかりを訪ねる人

といった感じで、

最近はいろんな遊びを

ネットで公表しているようです。

まあ、いろんな遊びがあるもんですな。

道はなおかつ田舎道を進んでいきます。

この辺りはずいぶんと

耕作地も広いようです。

やがて道が豊川橋にかかったあたりで、

郡山宿本陣が近づいてきたようです。

広い道から一本中に入りますと

そこにあるのが「郡山宿本陣」です。

西国街道の京都~西宮沿いには

かつて山崎、芥川、郡山、

瀬川、小屋の五つの宿がありました。

郡山宿はその真ん中にあった宿です。

参勤交代には西国の

諸大名が利用しています。

当時、この宿の入り口には椿が咲いていて、

別名を「椿の本陣」と言われていたそうです。

建物の周りには、

まだこんな馬つなぎ環や

幕をかける金具なども

残っています。

この施設の中も見学が可能なんですが、

なんでも事前に5人以上のグループで

予約をしておかないといけないそうです。

うう~、おっさん一人には

見学できないようです。

この本陣から少し離れたところに、

道標が3本立っています。

これには

「茨木街道(右向き手形)茨木三島江 枚方道」

と刻まれています。

そしてこの小さい道標には、

右には「右 茨木停車場 /そうぢじ 道」

そして左には「左 かちをう寺 /〇西国道」

と刻まれています。

なにか道そのものも色付けされていて、

旧跡を意識しているのでしょうが、

若干取り組みの真剣さに欠けますな。

さて、doironはこの道を

右へと向かうということになります。

しばらく歩いていきますと、

道はぐい~と登り始めます。

ああ~、最後ののぼり坂でしょう。

ここから、郡山住宅の

集団地に入っていきますが、

途中思わぬ道を抜けて、

「地蔵ヶ池ジョギングコース」のほうへと

降りてゆきます。

え~っと、この道はゴルフ場の

フェンスの横を抜けて行く道であるため、

こんな看板が立っていたり、

自らの責任で通るための

こんな看板も立っています。

アスファルトもないような山道を

1キロ超走ったところで、

広い街の中に入っていきます。

さあ、ここからJR茨木駅までは、

ひたすらの歩道歩きです。

結局この日はトータル16キロを歩きました。

前回の歩行と合わせて、

2度目の茨木歩きでしたが、

今回はさすがに広いエリアを歩いて、

茨木市とはかなり親密に

なれたような気がします。

今度はいつかまた

山方面にもいかなくちゃと

決意しながら、

再度茨木へシリーズ

終わりです。

さて、節分ということで

恵方巻のランチを終え、

ここからはしばらくは

河川敷の中の散歩道を歩くことにしました。

車も来ないし、ここはたいへん気持ちのいい道です。

岸の野鳥なんかも気持ちよさそうです。

そうして歩いてゆくと、

前方に見えてきたのが名神高速道路です。

安威川の橋を渡り、

この高速道路の下をくぐったら、

道は何となく旧街道風の道に入っていきます。

そう、この道こそが「西国街道」です。

かつては京と九州を結ぶ重要な交通路でした。

そういえば、昨年春に上った天王山のふもとで、

島本町辺りでは西国街道を歩きましたなあ。

あの道の続き部分に当たるわけですねえ。

ここが「阿為神社 御旅所」です。

毎年五月の御例祭には

神輿と布団太鼓がここで休憩をするそうです。

さらにこの街道を西へ進んでいきますと、

さすがに古い街道沿いですねえ。

法華寺や

安養寺などの

お寺が続いていきます。

あ、ここにあった鶴亀地蔵さんも

顔がきれいに化粧されていますねえ。

ところどころにこんな道標を眺めながら、

やがて道は、広い河原のところに出てきます。

ここは「茨木川」にかかる

「幣久良橋」です。

この川にも、旧の橋の柱のような石が

岸壁に残されています。

コースはこの橋を渡らずに、

右のほうに進んでいくわけですが、

その道路の入り口のところに残っていたのが、

白井河原合戦跡の石碑です。

これ。

むかし、茨木方と池田方が対立し、

この白井河原で争いとなりました。

しかし、茨木方はその数でも負けており、

この合戦地で大負けをしたそうです。

河川敷に死体が転がり

「白井河原は名のみにして 唐紅いの流れとなる」

と言われたそうです。

壮絶な映像ですねえ。

この辺りから川と反対側の左側は、

「耳原公園」となり、

木がしげり始めました。

チョットここらで休憩しましょう。

もう白梅も咲く公園に入っていきますと、

あずまやがありましたのでここで休憩です。

座って、持参のポットに入れてきた

ホットコーヒーとどら焼きを食べているとき、

ふと周りを見ると

野鳥がいくつも近づいてきました。

こんな鳥や雀、ハトなどが近づいてきます。

きっと、そんな鳥たちに

餌をまく人がよく来るんやろねえ・・・

ん?よく見ると、

そんな鳥たちを狙うこんな生き物も近づいてきました。

事件は起こらずに、

無事に鳥たちは逃げまどいましたが、

いやあ危うく耳原池が

「唐紅いの池」になるところでしたな。

そこを出て、街の中の狭い道を

くねくねと歩いていきますと、

横を茨木川が流れています。

その川の橋を渡ったところに、

見えてくるのが

「新屋坐天照御魂神社」

の入り口鳥居です。

平安時代の延喜式の

「神名帳」に記載されている式内社で、

茨木市内最古の神社です。

かつて茨木城主であった中川氏が

厚く進行した神社です。

では森の中に続いている

参道を登っていきましょう。

森に囲まれて暗い参道の階段を

のぼっていきますと、

本殿前の広場に出ました。

静かな神社やなあ~と思っていたら、

わきの参道からうじゃうじゃと

地元のおばちゃん連中が登ってきます。

こりゃあ参った。

いっきに立ち去りましょう。

神社を出てさあ、次は

紫金山古墳に向かう道を探しましたが、

これがどうもわかりません。

結局は、こんな道を無理やり見つけて、

降りて行ってみました。

おお~久しぶりの山道です。

竹林もしげる中、

どれどれと歩いていきますと、

紫金山古墳は遠くに見えましたが、

どうもスルーしたようです。

ちょうど、墓の写っている背後の山が

それのようです。

ここから写真を撮っておきましょう。

地図で見つけた白衣観音を

きょろきょろと眺めながら、

下っていきました。

続く

ここが、総持寺。

西国三十三カ所第22番の札所だ。

本尊の建物中には木造の秘仏、

千手観音立像があり本尊となっている。

その千手観音はカメの上に

載っているようで、

そのためのお寺案内もこんな感じだ。

藤原高房が漁師に捕まったカメを助けた。

ところが継母のいじめにあって

海に投げ捨てられた高房が、

そのカメによって助けられた

といういわれがある。

いわゆる、カメの恩返しである。

そしてその子の山蔭が父の遺志をついで、

この寺を建立したそうだ。

そういえば、両親が集めていた

各お寺の集印帳にあった

この寺の印が我が家にはある。

そう思えば、doironが

こうして歩き始めてから

三十三カ所の内いろんな寺に行ったので、

印を集めていたら

結構たまっていたかもね。

しかし両親も来ていたという

三十三カ所のお寺に

始めてくるのは不思議な気分だな。

あ、そうそう、

この寺の建立者である山蔭は

料理の名手であったため、

境内にはこんな包丁塚も作られてある。

この寺の裏門から出てコースは続く。

JRの高架下を進んでいくと、

その効果をくぐる道路に出る。

その近くで80円のお茶や昼飯を買い足し、

歩いていくと小学校の入り口にある

二宮金次郎の像に鬼の面がかけられてある。

今日は節分なのだが、

二宮氏に鬼の面はあかんやろ~。

その先にあったのが、

通称「疣水さん」と呼ばれる

「磯良神社」

この神社には「玉の井」と言われる霊泉がある。

この湧き出る井戸水は

不思議な言い伝えが残っている。

むかし、神功皇后が戦いに臨むとき

この冷水で顔を洗うと

美しい顔が疣だらけの

醜い男の顔になった。

そのため、敵には女と思われることなく

勝利をおさめ、

その後再びその水で顔を洗うと

元の美しい顔に戻ったということだ。

本殿に参ってみると、

おお~社殿のテーブルの上に

「自由にお持ち帰りください」

と書いて「福豆」のセットが

おかれてあった。

こんなもの。

豆は全部で20くらい入っていたかな。

これはちょうどいいわと

一袋をいただいて帰り、

夜にミセスと半分こしたよ。

こういう節分とかの日に

お参り行くといいことがあるもんですねえ。

神社を出て、再び歩き始めます。

さあ、今度は大きな公園の中に入っていきます。

西河原公園です。

ここは「大阪みどりの百選」に

入っている公園です。

なのでみどりの結構残っている広い公園です。

森の中には川が流れていて、

ここでは蛍の飼育をしているようです。

こんな注意看板も何カ所かに建てられています。

タケノコ林の横には、

こんな立札が立っていたり、

草の深そうなところには

こんな警告看板も立っています。

ずっと北のほうに上がってきたところで、

道は河川敷のほうの道路に出ていきます。

ここが、安威川にかかる

国道171号線の橋「三島橋」です。

みちはこの国道を渡って、

安威川沿いに続いていく

この道に入っていきます。

川の中の水は、あまりごみのない

河川敷を平らにゆるゆると流れて行ってます。

なかなかきれいに整備されていますねえ。

西河原市民プールの前から

河川敷におりましたら、

たくさんの人が散歩をされています。

ベンチもきれいにおかれてあるので、

少し早いですが、

ここで昼飯にすることにしました。

え~っと、今日の昼飯は

先ほどのコンビニで買ったのですが、

何かわかりますか。

日にちは2月3日の節分です。

やはり当然これでしょう。

じつは帰ってからもお寿司を握ることには

してあったのですが、

やはり今日歩くには、お昼にも

これを食べないといけませんね。

恵方巻です。

この日は高かったけどね、

頑張って買うことにしました。

もぐもぐと続く。

先日、茨木を歩いた。

町中をスパッと横切る

元茨木川を埋め込んだ遊歩道を歩きながら、

周辺の名所・旧跡を見て歩いたわけだ。

距離的には6~7キロぐらいで、

市の中心地ではあるが

エリア的には狭い地域であった。

ところが茨木市そのものは、

山部分も含めて76平方キロと

隣の吹田の倍以上の面積があるのだ。

少々歩いても市内をくまなく歩くことは難しい。

かといって山歩きの好きなジダンが、

茨木の山は結構あって

舗装路が多いよと説明してくれたが、

まだ基本的に山に一人で行くのは

早いだろうということで、

今回は残った街の部分を

もう少しぐるぐると

歩いてみることにしたのだ。

歩いたのは、こんなコース。

前回の歩きの時に

資料館で知った川端康成が

子ども次第を過ごした場所や

西国の三十三カ所の寺、

西国街道などが入ってくる

ちょっと盛りだくさんのコースだ。

歩いたその日は2月3日、

天候は晴れの節分日。

南海本線と地下鉄経由の阪急電車にのって、

前回茨木を歩いた時の起点である

阪急茨木駅に向かったdoironなのであった。

朝のラッシュ時に合わせて、

世間はさあ仕事だあと盛り上がっている中、

こちらはふらふらと電車に乗り、

乗車時間はだいたい約1時間で到着した。

さあ、ではナビを入れて歩き始めよう。

先ずはしばらくは前回と

同じ道を歩くことになる。

茨木神社で、黒井の清水を眺め、

前回歩いた場所である

元茨木川公園に向かった。

「川端康成記念館」の横を通りつつ、

JRの高架下を抜けそうになる手前を

東方向へと曲がり、

ここから新たな道をたどることになる。

こんな狭い道を抜けて歩いていくと、

火葬場のところに出ていく。

浄化のために鯉を飼っている川の向こうには、

安威川の堤防も見えている。

下を見てみると、

う~っむ、寒いとはいえ

やはり世間に咲く花は少しずつ

春の訪れを告げつつあるねえ。

で、ぽいと出たところが

安威川の河川敷だ。

ここは河川敷の通路が整備されていて

「出会いの広場」と名付けられている。

何もきれいなおねいちゃんと

出会うこともないけどね。

少し春っぽい景色とは

若干出会ったような気がするなあ。

あ、そうそうかわいい猫ちゃんとの

出会いもありましたが、

どうも後ろの看板を見ると

しゃがんでいるところが悪いですねえ。

え~っとここは、

もうちょっと暖かくなると

川に入ることが許されているのかねえ。

こんな看板が立っていました。

そんなのを見ながら歩いていると、

やっと最初にわたる橋が見えてきました。

「千歳橋」です。

てっきり「ちとせばし」と読むんやと思ったけどねえ

「せんさいばし」でした。

この橋も結構古いと見え、

渡り切ったところには

旧河川の橋柱が残されているようだ。

こういう取り組みをしている景色は

ほかの場所でも結構見かけるねえ。

道路関係者の温かい思いやりですかねえ。

その橋を渡って、doironのコースは

対岸を戻るように歩いていくことになる。

今回のコースは、前半は

この「安威川」沿いを歩くコースが

よく出てきます。

意外にこの川、茨木の主要河川です。

河川敷をしばらく歩いていると、

右にこの季節らしい

水仙が咲いている場所のところに、

顔をきれいに塗った地蔵さんが現れます。

大阪の南のほうには

こういう地蔵さんはあまりない。

一方で北のほうに行くと、

こんな地蔵さんをよく見かけるな。

地蔵も本当に地域によって

扱いがことなるんだよねえ。

そんな地蔵さんのところから河川敷を離れて、

小学校とかを眺めながら

くねくねと進んでいくと、

道の先のほうに大きなお寺が見えてきた。

これが西国三十三カ所の第22番の

補陀落山総持寺である。

これは結構大勢の人々が集まっているぞ~

と思いながら近づいていった。

続く