数ある第二次大戦中の各国の戦車のなかで、私が最も好きなのはドイツのパンターG型です。ずっと昔から一番はパンターG型、二番はラングV70、三番はヤークトパンター、のままで変わっていません。子供の頃に初めて読んだ戦車の図鑑がドイツ軍のそれでしたから、大きな影響を受けたと思います。

だから、ガールズ&パンツァーに出会ってファンになってからも、一番は常にパンターG型で変わりません。アニメでもその勇姿が見られることに大喜びしました。

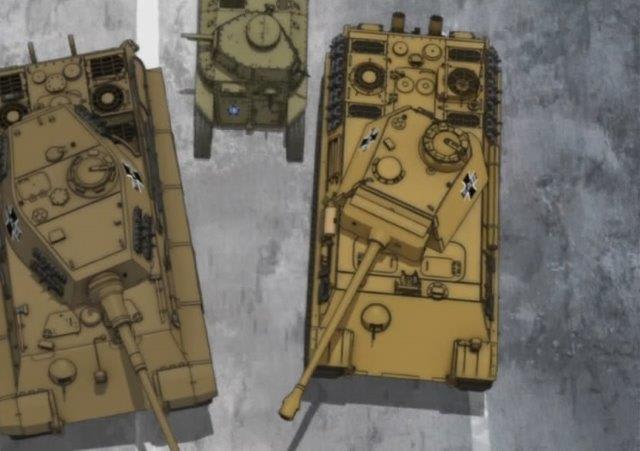

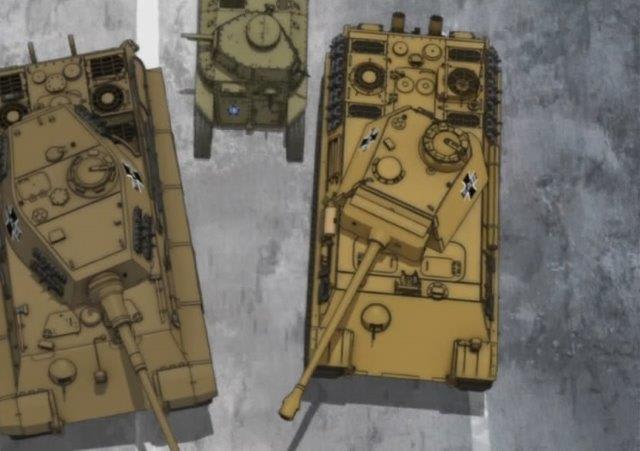

このシーンですね。アニメ本編では、ラングと共に黒森峰女学園チームの中堅戦力として6輌が揃いました。パンツァー・リートのBGMをバックにした、堂々たるパンツァー・カイルでの進撃シーンには、完全にしびれました。これぞパンターだ、これがパンターなんだ、と画面を何度も繰り返して見ては感動に浸っておりました。

ですが、劇中ではパンターは脇役のやられ役です。大洗女子学園カメさんチームの「おちょくり作戦」にて惑わされ、小さなヘッツアーに煽動されて隊列を崩しました。その直前の砲撃戦で一輌が撃破されて白旗を挙げていました。ラストのポルシェティーガーとの攻防戦でも一輌がやられています。

これだけ見ると、知らない人は弱い戦車だと思うかもしれませんが、そんなことはありません。ドイツ軍の戦車のなかでは機動力もあり、攻守のバランスが取れた車種ですので、熟練した戦車兵が操れば脅威的な存在でした。数々の勇戦奮闘のエピソードが語り継がれており、単騎で多数に立ち向かうストーリーは、滝沢聖峰さんの「独立戦車隊」でも見事に描写されています。

パンターをドイツ軍では中戦車と位置づけていますが、上図のように重戦車のティーガーⅡとあまり変わらない大きさです。フォルムも似ているので、連合軍がパンターとティーガーⅡを同系列だと思ったのも頷けます。

上図では日本の八九式中戦車甲型が、大洗女子学園アヒルさんチームの搭乗車として登場していますが、同じ中戦車でもえらい違いです。大型トラックと軽自動車ぐらいの開きがあります。滝沢聖峰さんの「独立戦車隊」でも、日本軍戦車兵がパンターの大きさに驚き感心するシーンが描かれますが、その元ネタは実話であると聞いたことがあります。

そのパンターを、私のガルパン戦車キット制作の十作目に選びました。直接のきっかけは、2月の大洗行きの際にまいわい市場の二階の戦車模型展示コーナーにて幾つかのパンターの作品を見たことです。

一番好きな戦車なので、もっと早くに作っていても良さそうなものですが、ガルパン戦車キット制作を始めた頃は対象を大洗女子学園チーム車輛のみに絞っていましたし、パンターはずっと昔に一度作ったことがあるので、作ったことのない戦車の方に興味が向いていました。

以前に模型サークルで仲間と話した際、ネット上でのガルパン戦車のキット制作レポートの大部分は大洗チームの所属車ばかりだ、対戦校チームの戦車のキット制作レポートは少ないうえに詳しい記述がほとんどない、という指摘がありました。A氏やI氏に「黒森峰の戦車も作ったらどうか。ティーガーでも良質の制作レポートが少ないんだから、君がやってみる価値は大いにある」と勧められました。

確かに、大洗チーム戦車のレポートの豊富さに比べれば、黒森峰チームのそれは少ないです。パンターとなると、検索結果ではヤークトパンターの方が多く並びます。劇中でカメさんチームに続けて転輪と履帯を破壊され、車長が「直したばっかりなのに!!」「ウチの履帯は重いんだぞー!!」と叫ぶシーンが人気となったため、先行作品もヤークトパンターの方が多いです。パンターの方は、まとまったキット制作レポートすら見た覚えがありません。そのことも、今回の制作に取り組んだ理由の一つでありました。

ガルパンに登場するパンターは、G型の最終生産型にあたります。公式キットは現時点では存在せず、上図のタミヤの製品がほぼ唯一の適応キットとなります。MMシリーズの176番で、初販が1994年ですから、やや古い製品に属しますが、当時のタミヤスタンダードともいえる大まかなパーツ割りと組み立て易さがよく示されており、初心者でも楽しく作れる良品です。

左が組み立てガイド、右が塗装ガイドです。実は、パンターG型に関してはアニメ本編にも参考に出来るシーンが少なく、全体の姿を割合に捉えているのは前掲の三シーンぐらいです。

それで、模型での再現に必要な、細部のチェックなどは公式設定資料の画像のほか、この塗装ガイドに示された四面図に頼るしかありませんでした。またキットのボックスアートも大変参考になりました。

箱を開けたところです。このギッシリ感がいいですね。プラッツ公式キットの箱と中身とのギャップには虚しささえ感じてしまいますが、タミヤのキットではワクワク感しか覚えません。こういうところでの差が、キット制作の意欲にかなりの影響を及ぼすと思いますね・・・。

箱にギッシリ詰まっていますが、取り出して並べてみると意外にもパーツ数が抑えられていることに気付きます。以前にドラゴンのパンターD型のキットを見た際に倍ぐらいのパーツ数に驚かされた記憶があるので、それに比べたらタミヤのキットは作り易そうに思えました。

実際のところ、ガルパン戦車キットのなかで見ると、パンターは最も作りやすい部類に属します。プラ板をカットして部品を自作するとか、パーツに大掛かりな改造を施すとか、足りない部品を他キットから転用するとか、そういった手間がかかりません。ガルパン仕様への追加工作は、穴などをパテで埋める、不要なモールドを削る、不足部分をプラ板で追加する、不要なパーツを使わない、の四つで事足ります。

ただ、その追加工作の数が少なくないので、一つ一つ丁寧に取り組んでゆく根気が必要なだけです。塗装も楽な方で、転輪のゴム部分さえしっかりと塗り分ければ、あとは吹き付けだけで充分です。

ステップ1では、車体下部パーツに、背面パネルやサスペンションアームなどを取り付けます。ステップ2では、ドライブスプロケット(起動輪)、ロードホイール(転輪)、アイドラーホイール(誘導輪)などの車輪類を組み立てます。組み立てガイドの通りに進めます。

ステップ1で取り付けるパーツを全て切り出して並べました。

切り出したパーツを全て接着しました。サスペンションアームA23は、タミヤのキットではガタつきもなくしっかりとはまりますが、微妙な歪みが生じなくもないので、接着直後に定規をあてて、車軸が全て一直線に並ぶかどうかをチェックしました。車軸が少しでもずれると転輪もずれるので、足回りの出来栄えにも影響します。

ステップ2の工程も完了しました。ドライブスプロケットとアイドラーホイールは切り出して接着しましたが、ロードホイールは一番奥につけるA9のみ切り出し、A15はランナーについたままでA16を接着して組み立てました。塗装時にロードホイールのゴム部分をポスカで塗り分ける予定ですが、ランナーについたままの方が持ち手もあって塗りやすいからです。

前回のティーガーⅠの制作にて、転輪を全て接着したために、塗装時の塗り分けに苦労した経験をふまえての段取りです。パンターの転輪もティーガーⅠと同じ千鳥式の配置なので、塗装してから接着した方が手間がかかりません。

ステップ3ではファイナルカバーとジャッキを組み立てます。ステップ4と5では車輪類を取り付けますが、私の制作ではA9とアイドラーホイールだけを接着しました。

ファイナルカバーとジャッキが完成しました。

ファイナルカバーと転輪のA9、アイドラーホイールを取り付けました。アイドラーホイールはステップ2にてポリキャップを仕込んであるので、取り付け時に接着剤は不要です。ガイドではドライブスプロケットも取り付けますが、私の制作では内側の転輪を塗装して取り付けた後に取り付ける予定です。

塗装段階まで、ランナーについたままにしてある転輪類です。A15とA16の組み合わせ、A3の二種類があります。

ステップ5で背面パネルC42に取り付ける、マフラー支持材A13は、その取り付け位置のモールドが無いので接着しないでおきました。後にマフラー本体を付ける際に併せて接着した方が、取り付け位置を間違えないで済むからです。 (続く)

だから、ガールズ&パンツァーに出会ってファンになってからも、一番は常にパンターG型で変わりません。アニメでもその勇姿が見られることに大喜びしました。

このシーンですね。アニメ本編では、ラングと共に黒森峰女学園チームの中堅戦力として6輌が揃いました。パンツァー・リートのBGMをバックにした、堂々たるパンツァー・カイルでの進撃シーンには、完全にしびれました。これぞパンターだ、これがパンターなんだ、と画面を何度も繰り返して見ては感動に浸っておりました。

ですが、劇中ではパンターは脇役のやられ役です。大洗女子学園カメさんチームの「おちょくり作戦」にて惑わされ、小さなヘッツアーに煽動されて隊列を崩しました。その直前の砲撃戦で一輌が撃破されて白旗を挙げていました。ラストのポルシェティーガーとの攻防戦でも一輌がやられています。

これだけ見ると、知らない人は弱い戦車だと思うかもしれませんが、そんなことはありません。ドイツ軍の戦車のなかでは機動力もあり、攻守のバランスが取れた車種ですので、熟練した戦車兵が操れば脅威的な存在でした。数々の勇戦奮闘のエピソードが語り継がれており、単騎で多数に立ち向かうストーリーは、滝沢聖峰さんの「独立戦車隊」でも見事に描写されています。

パンターをドイツ軍では中戦車と位置づけていますが、上図のように重戦車のティーガーⅡとあまり変わらない大きさです。フォルムも似ているので、連合軍がパンターとティーガーⅡを同系列だと思ったのも頷けます。

上図では日本の八九式中戦車甲型が、大洗女子学園アヒルさんチームの搭乗車として登場していますが、同じ中戦車でもえらい違いです。大型トラックと軽自動車ぐらいの開きがあります。滝沢聖峰さんの「独立戦車隊」でも、日本軍戦車兵がパンターの大きさに驚き感心するシーンが描かれますが、その元ネタは実話であると聞いたことがあります。

そのパンターを、私のガルパン戦車キット制作の十作目に選びました。直接のきっかけは、2月の大洗行きの際にまいわい市場の二階の戦車模型展示コーナーにて幾つかのパンターの作品を見たことです。

一番好きな戦車なので、もっと早くに作っていても良さそうなものですが、ガルパン戦車キット制作を始めた頃は対象を大洗女子学園チーム車輛のみに絞っていましたし、パンターはずっと昔に一度作ったことがあるので、作ったことのない戦車の方に興味が向いていました。

以前に模型サークルで仲間と話した際、ネット上でのガルパン戦車のキット制作レポートの大部分は大洗チームの所属車ばかりだ、対戦校チームの戦車のキット制作レポートは少ないうえに詳しい記述がほとんどない、という指摘がありました。A氏やI氏に「黒森峰の戦車も作ったらどうか。ティーガーでも良質の制作レポートが少ないんだから、君がやってみる価値は大いにある」と勧められました。

確かに、大洗チーム戦車のレポートの豊富さに比べれば、黒森峰チームのそれは少ないです。パンターとなると、検索結果ではヤークトパンターの方が多く並びます。劇中でカメさんチームに続けて転輪と履帯を破壊され、車長が「直したばっかりなのに!!」「ウチの履帯は重いんだぞー!!」と叫ぶシーンが人気となったため、先行作品もヤークトパンターの方が多いです。パンターの方は、まとまったキット制作レポートすら見た覚えがありません。そのことも、今回の制作に取り組んだ理由の一つでありました。

ガルパンに登場するパンターは、G型の最終生産型にあたります。公式キットは現時点では存在せず、上図のタミヤの製品がほぼ唯一の適応キットとなります。MMシリーズの176番で、初販が1994年ですから、やや古い製品に属しますが、当時のタミヤスタンダードともいえる大まかなパーツ割りと組み立て易さがよく示されており、初心者でも楽しく作れる良品です。

左が組み立てガイド、右が塗装ガイドです。実は、パンターG型に関してはアニメ本編にも参考に出来るシーンが少なく、全体の姿を割合に捉えているのは前掲の三シーンぐらいです。

それで、模型での再現に必要な、細部のチェックなどは公式設定資料の画像のほか、この塗装ガイドに示された四面図に頼るしかありませんでした。またキットのボックスアートも大変参考になりました。

箱を開けたところです。このギッシリ感がいいですね。プラッツ公式キットの箱と中身とのギャップには虚しささえ感じてしまいますが、タミヤのキットではワクワク感しか覚えません。こういうところでの差が、キット制作の意欲にかなりの影響を及ぼすと思いますね・・・。

箱にギッシリ詰まっていますが、取り出して並べてみると意外にもパーツ数が抑えられていることに気付きます。以前にドラゴンのパンターD型のキットを見た際に倍ぐらいのパーツ数に驚かされた記憶があるので、それに比べたらタミヤのキットは作り易そうに思えました。

実際のところ、ガルパン戦車キットのなかで見ると、パンターは最も作りやすい部類に属します。プラ板をカットして部品を自作するとか、パーツに大掛かりな改造を施すとか、足りない部品を他キットから転用するとか、そういった手間がかかりません。ガルパン仕様への追加工作は、穴などをパテで埋める、不要なモールドを削る、不足部分をプラ板で追加する、不要なパーツを使わない、の四つで事足ります。

ただ、その追加工作の数が少なくないので、一つ一つ丁寧に取り組んでゆく根気が必要なだけです。塗装も楽な方で、転輪のゴム部分さえしっかりと塗り分ければ、あとは吹き付けだけで充分です。

ステップ1では、車体下部パーツに、背面パネルやサスペンションアームなどを取り付けます。ステップ2では、ドライブスプロケット(起動輪)、ロードホイール(転輪)、アイドラーホイール(誘導輪)などの車輪類を組み立てます。組み立てガイドの通りに進めます。

ステップ1で取り付けるパーツを全て切り出して並べました。

切り出したパーツを全て接着しました。サスペンションアームA23は、タミヤのキットではガタつきもなくしっかりとはまりますが、微妙な歪みが生じなくもないので、接着直後に定規をあてて、車軸が全て一直線に並ぶかどうかをチェックしました。車軸が少しでもずれると転輪もずれるので、足回りの出来栄えにも影響します。

ステップ2の工程も完了しました。ドライブスプロケットとアイドラーホイールは切り出して接着しましたが、ロードホイールは一番奥につけるA9のみ切り出し、A15はランナーについたままでA16を接着して組み立てました。塗装時にロードホイールのゴム部分をポスカで塗り分ける予定ですが、ランナーについたままの方が持ち手もあって塗りやすいからです。

前回のティーガーⅠの制作にて、転輪を全て接着したために、塗装時の塗り分けに苦労した経験をふまえての段取りです。パンターの転輪もティーガーⅠと同じ千鳥式の配置なので、塗装してから接着した方が手間がかかりません。

ステップ3ではファイナルカバーとジャッキを組み立てます。ステップ4と5では車輪類を取り付けますが、私の制作ではA9とアイドラーホイールだけを接着しました。

ファイナルカバーとジャッキが完成しました。

ファイナルカバーと転輪のA9、アイドラーホイールを取り付けました。アイドラーホイールはステップ2にてポリキャップを仕込んであるので、取り付け時に接着剤は不要です。ガイドではドライブスプロケットも取り付けますが、私の制作では内側の転輪を塗装して取り付けた後に取り付ける予定です。

塗装段階まで、ランナーについたままにしてある転輪類です。A15とA16の組み合わせ、A3の二種類があります。

ステップ5で背面パネルC42に取り付ける、マフラー支持材A13は、その取り付け位置のモールドが無いので接着しないでおきました。後にマフラー本体を付ける際に併せて接着した方が、取り付け位置を間違えないで済むからです。 (続く)