鹿苑寺境内地を一巡して西園寺旧地の安民沢も一瞥したのち、西園寺ゆかりの不動堂の手前の茶所で休憩をとりました。劇中でHTTが一服して抹茶をいただいた場所であり、同じ茶菓子が味わえるとあっては、ナガシマさんの為にもスルーするわけにはいきませんでした。

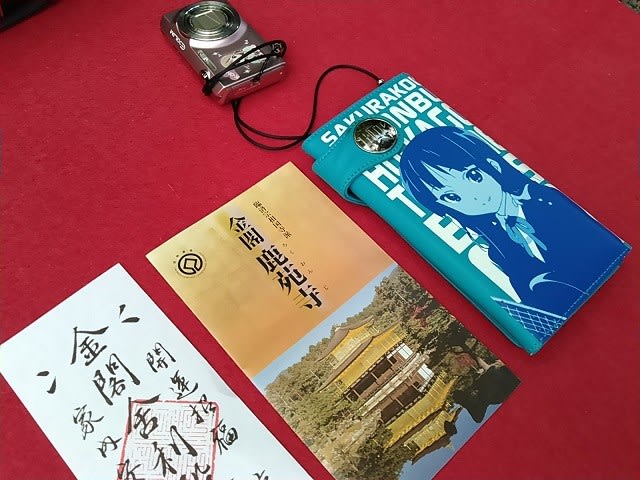

それに、昼食を後送りにしてずっと動き回っていたので、とにかく一度は休んでおくべきでした。ナガシマさんが、愛用の秋山澪財布を上図のように取り出して、私の分も奢って下さいました。

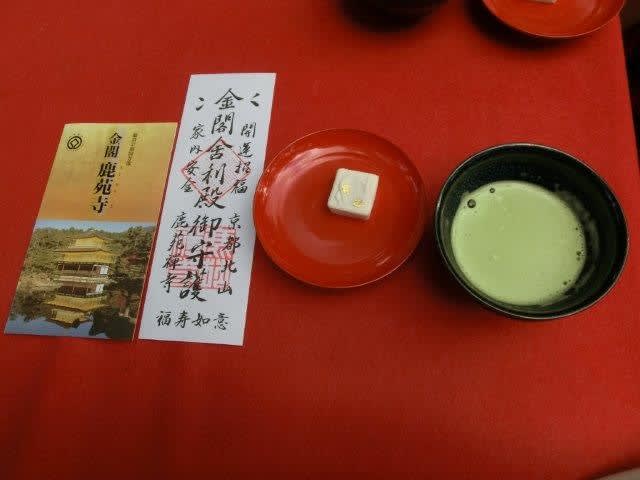

金閣寺の朱印参拝券、抹茶券、そしてどういうわけか、ナガシマさん愛用の秋山澪財布です。

劇中でHTTがいただいたのと同じ茶菓子です。これも「けいおん」聖地巡礼には欠かせません。

琴吹紬のアドバイス通りに、まず菓子を一口含み、それから茶を静かにすすりました。 (上図はナガシマさん撮影)

茶碗は、曜変天目茶碗、ではありません。念のため。曜変天目茶碗だったら、気分は足利将軍家でありますな・・・、フォッ、フォッ、フォオオ。 (アホかお前は)

(上図はナガシマさん撮影)

とりあえず、記念に参拝券と併せて撮っておきました。京都の社寺で同じようなのを出す所が多いので、こうやって記録的に撮影しておかないと、どこでいただいたものかが分かりにくくなるからです。

ナガシマさんが撮る場合、どうしても愛用の秋山澪財布が必須となるようです。上に私の琴吹紬コラボデジカメも偶然写っています。

金閣寺の次は嵐山へ向かう事にしました。最初、バス停「金閣寺道」の観光客の長蛇の列をみて、待つより歩いた方が早いかな、と案じてとりあえずナガシマさんに説明し、バス停近くのコンビニでトイレを借りました。

昼食を見送っていたので、何か買って嵐電の中で軽く食べよう、と提案して、そのままコンビニ内でパンやコーヒー等を買いました。

その途中で、市バスが三台たてつづけに外を通り過ぎるのを見ました。もしかして、とバス停を見ると長蛇の列が消えていました。今がチャンスだ、やっぱりバスで行こう、とすぐにやってきた205系統に乗り込み、一気に「北野白梅町」へ移動しました。

バス停から向かいの嵐電「北野白梅町」駅に向かいました。この時点で、時刻は16時15分でした。

既に列車がホームに入っており、すぐに乗り込みました。待ち時間が少ないほど、嵐山での持ち時間が稼げますが、この時点で「もう、岩田山は無理だな」と悟りました。嵐山での巡礼スポットの一つに予定していた岩田山モンキーパークは、16時に閉園するからです。

この時乗った列車は、嵐電の旧ボディカラーのままでした。

北野線をしまいまで乗って、「帷子ノ辻」駅で嵐山本線に乗り換えました。列車は既に待機していて、待つ必要はありませんでした。

こちらの列車は、嵐電の現在のボディカラーでしたが、紫色の車体というのは、考えてみますと珍しいのではないか、と思います。

嵐電の線路は、国際標準の1435ミリの幅で造られています。関西の私鉄はほかに近鉄や阪急もこの標準軌を用いています。その理由としては、嵐電も近鉄も阪急も、元々は路面電車での運営からはじまって、「軌道法」という鉄道とは別の規則によって1435ミリの線路幅でスタートした経緯が挙げられます。

今回乗った区間には、道路内を走る部分がありませんでしたから、ナガシマさんは実感出来なかっただろうと思いますが、「帷子ノ辻」駅以東は、道路の中を走って路面電車の雰囲気が味わえる区間が殆どです。

というか、個人的には、嵐電というと路面電車的なイメージが子供の頃からありました。実際、いまの京都においては、唯一の路面電車として運行されています。

運転席です。JR車輌の運転席に比べると、シンプルで薄っぺらく感じられます。

終点の「嵐山」駅が前方に見えてきました。駅の名物である「キモノフォレスト」を今回初めて見るので、記念に撮っておこうとデジカメを構えるホシノでした。 (上図はナガシマさん撮影)

「キモノフォレスト」とは、「京友禅」の伝統的模様をあしらったポール約600本を林に見立て、駅空間の中にずらりと並べたもので、夜はポール自体が明かりとなって幻想的な色彩空間の美を展開するという装飾です。2013年の駅舎のリニューアルに伴って設置されたものですが、嵐山へはいつもJR経由で行っていた私は、これまで全然見る機会が無かったのでした。

この「キモノフォレスト」、5年ぐらい早く設置されていれば、「けいおん」劇中にも登場したかもしれませんね・・・。 (続く)