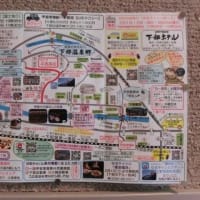

鈴虫寺門前より苔寺西芳寺参道を南に横切って、上図の石段に進みました。傍らの標柱に「竹の寺 地蔵院」とあるのが、この日の散策ルートのラストでした。

私は20年ぐらい前に一度訪れたことがありますが、レイコさんは初めてなので、今回の歴史散策で一番楽しみにしていたそうです。

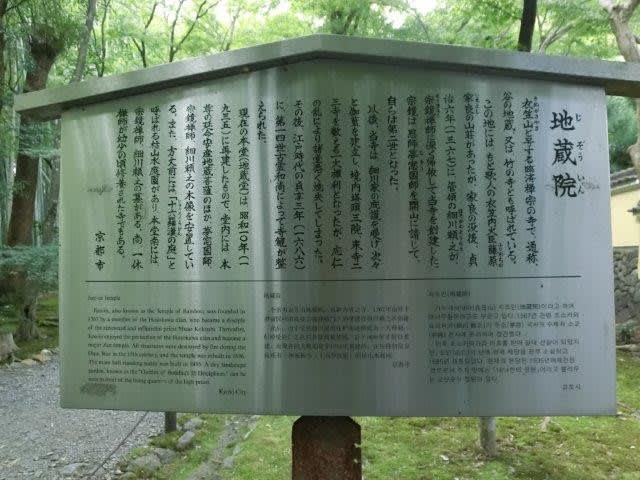

なので、地蔵院の門前に着くと上図の案内板を真剣に読んでいました。そして「星野さんが行くのだから中世戦国期の歴史に関係あるお寺かと思っていたんですけど、その通りでしたね。室町幕府の管領細川氏の創建なんですね・・・」と感心していました。

そこで、「この管領の細川頼之について知っていますか?」と尋ねたところ、レイコさんは独特の可憐な困り顔になって、「あんまり知らないんです・・・」と小声で応じました。

「細川頼之は、室町幕府の初代の管領で、細川京兆家の家祖です」

「あ、そうなんですか。じゃあ、足利将軍家の基盤を築いたってことですね・・・、京兆家の家祖ってことは、官位は右京大夫だったんですか?」

「いや、頼之は相模守や武蔵守でして、右京大夫になったのは頼之の弟で養子になった頼元からですね。頼元が京兆家の初代になります」

その細川頼之が菩提寺として創建し、かつ墓所と定めて葬られたのがこの地蔵院です。道から参道を西に進むと、山門が見えてきます。

山門に近づくと、中の様子が見えてきますが、参道の両側にも奥にも竹林が続きます。建物らしい影は全く見えません。レイコさんは、「初代管領、京兆家祖の菩提寺というには、なんだか寂れていますね・・・」と、ちょっとびっくりしたように言いました。

「そりゃ、応仁の乱で壊滅してますからね、江戸期に再興されるまで荒れ放題で、広かった境内地もほとんど竹林に覆われてしまっていますね・・・」

「応仁の乱、ってこんな松尾山の南麓にまで広がっててここも被害を受けたんですか」

「めぼしい寺はみんなやられてますからね。嵐山のほうでも、山科や伏見のほうでも寺はだいたい陣場や戦場になってましたから、無事で済んだら奇跡ですね」

山門の内側の受付で拝観料を払い、境内参道に進みました。かつては寺の施設が並んでいたであろう平坦地は全て竹林になっています。嵯峨の「竹の小径」よりもこちらの竹林のほうが深くて高さもあるので、ある意味見応えがあります。

しばらく進むと、ようやく前方にお堂が見えてまいります。

途中でレイコさんが「あ、お墓ですかね?・・・違いました、供養碑みたいです」と言った、細川頼之の碑です。これを建てた細川潤次郎は幕末の土佐藩士にして明治期の法学者だった人で、自らを細川頼之遠孫と名乗り、細川頼之の伝記である「細川頼之補伝」を著しています。その関係でここに碑があるのでしょう。

お堂の前に着きました。レイコさんが周囲を見回して、他に建物らしい建物が見当たらないのを確かめたうえで、「もしかして、これが本堂ですか?」と聞きました。小さく頷いておきました。

本堂の扉の内側に掛けてある案内板です。レイコさんはこれも真剣に読み、「この本堂、昭和十年の再建・・・」とつぶやいていました。

本堂内陣です。中央の間の厨子内の本尊地蔵菩薩は垂れ幕に殆ど隠れて見えませんでしたが、左脇の奥の間には開基細川頼之の木像の姿が黒っぽく望まれました。南北朝の動乱期より出でて足利将軍家の黎明期を必死で支え、三代将軍義満の右腕となって室町幕府の全盛期を築くに至った、武略にも政治にも秀でた人の、確かな御影でした。

周知のように、室町期以降、江戸期までを通じて類まれなる不世出の政治家であり、これに匹敵する執権は幕末の老中阿部豊後守忠秋ぐらいだとされています。勝海舟などは、日本の経済を発展させた歴史上の人物として、豊臣秀吉などと共に細川頼之を挙げていますが、実際にこの人が管領を務めた時期に南朝との和睦を実現して内乱を終息せしめていますから、以降の生産および物流が全国的に安定して飛躍的に発展し、以前の倍以上の流通量が実現したというのも頷けます。 (続く)