駅で「お雛めぐり」のパンフレットを手に入れましたので、また、行ってみようと思い、カミさんと出掛けました。出かけたのは午後からです。パンフには雛ランチや雛スイーツが載っていました。午前中から出かけて味わって見れば良かったと思いました。

2013年2月17日に瀬戸の街を歩きました。その時は「瀬戸蔵」のお雛様を見てから、その後に末広町商店街を歩きました。http://blog.goo.ne.jp/gifu2212/e/89e771954597c0aad9b00b13ff2d540b

あれから3年が経ちました。その時は店のガラス越しにお雛さんを眺めたのですが、今回は店内に入って、お雛さんを見る事が出来ました。カミさんは自分用にお雛様を買って来ました。歩いた所が違い、前回とは違った雰囲気を味わえました。

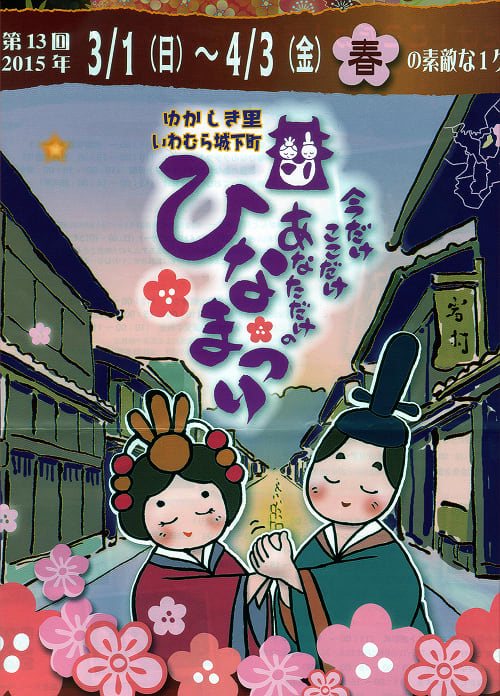

陶のまち瀬戸のお雛めぐり パンフ

陶のまち瀬戸のお雛めぐり。

駅で手にしたパンフです。

パンフの中、街の中心部の地図が載っています。

瀬戸蔵へ来ました

瀬戸蔵のパーキングに車を停め、瀬戸蔵の中心場所に来ました。

瀬戸蔵のメイン。

ひなミッドです。

ひなミッドをアップで。

ひなミッドの反対側です。

こちら側は瀬戸窯業高校の生徒の作品が並んでいます。

上から、つるし雛が下げられています。

下からつるし雛を見上げました。

つるし雛をアップで。

つるし雛を更にアップで。

つるし雛を更にアップで。

2階。著名な来館者のサインコーナー。

2階に上がってきました。

瀬戸蔵に訪れた著名な人達のサインが掲示して有ります。

色々の人が、ここに訪れています。

こちらはタレントのサインです。左上は「旅してゴメン」のうど鈴木。右は「坂東リサーチ」の坂東英二。

左下は「おじさんぽ」の温水洋一。そして「ご縁です」の西川きよし。何れもこの地方の放送局が制作しているものです。

番組が終了し、今も放映しているのは「旅してゴメン」のみとなりました。

2階から見下ろしたひなミッド。

ひなミッドをアップで。

施設から訪れた人達。

何処かの施設から訪れたのでしょう。

おばあさんたちが、介護の人達に付き添われて来ました。

ひなミッドの前で記念写真です。

みんな、揃っての集合写真。写る時の掛け声が「あなたに会えてハッピー」でした。揃った声がこちらまで聞こえました。

介護職員さん。お世話様です。

瀬戸蔵セラミックプラザ

1階にはセラミックプラザが有ります。

皿などの陶磁気製品を販売していますが、陶製のお雛さんも並んでいます。

ビリケンさんのお雛様です。このお雛様を見た時に、咄嗟にはビリケンさんの言葉が出てきませんでしたのです。

ビリケンさんの足の裏です。

ボックスギャラリー

セラミックプラザの中にはボックスギャラリーが有ります。

ボックスが並び、30人の作家が作品を並べています。

コーヒーカップと動物の作品です。

ネックレスなどのアクセサリーと酒器です。

色々と趣の有る作品が並んでいました。

瀬戸蔵から外に出ました。

瀬戸蔵から外へ出ました。

表側の道路は瀬戸川沿いに、一方通行です。

先に見える丸いビル。パルティせとへ向かいます。

パルティせとの方向へ歩いてきました。

パルティせとの隣は名鉄の尾張瀬戸駅です。

パルティせと

パルティせとの1階。

FMラジオ放送局のスタジオとなっています。

近くまで来ると放送中で、声が聞こえました。

ラジオサンキューと言うFM放送局です。

パルティせとの1階に有る八百屋さんです。

「あいさん」と言う八百屋で、入口のガラス戸に「おこしもの」が有ると紙に書いて貼って有りました。おこしものは米粉を使った素朴なお菓子です。おこしものが欲しいと思い、店内に入りましたが、売り切れとなっていました。店主は、一人で何個も買い占めて行ってしまうと話していました。

パルティせとの案内図です。

女の子二人。

何処に行こうかと、探している様子でした。

2階の和布堂です。

店内では、撮影禁止となっていましたので外からです。

パルティせとの広場のような場所です。

時間になったら鐘が鳴りだすのでしょう。

中央通り商店街へ

パルティせとから中央通りを歩き始めました。

寄った店は丸一国府商店と言う店です。

店先の品を眺めてみます。

店頭にお雛めぐりの案内が貼って有ります。

1番から37番までお雛様がポイントとして展示して有り、ここは③と案内しています。

コーヒーカップが並べて有りました。

中央通り商店街を歩きます。

せともんや

せともんやは今、寄った店の隣の隣です。

お雛様を見せてもらいに店内に入りました。

撮影して良いか聞いて撮影しました。

立派なお雛様です。

お雛様をアップで。

カミさんの目がお雛さんに留まりました。

並んでいるお雛さんを取り出してくれました。

私は酒器を買いました。

店主が言葉を交わしながら包装してくれました。

店主と何処から来たの?と云われ、お喋りが始まりました。

一昨年も瀬戸へ来たよとか、各地のお雛様を見に出かけていると話しましたら、お客さんで岩村が良かったと言って居たそうです。岩村なら、去年、私たちも行って来たと言う話となりました。JRで行って、恵那からは明智鉄道に乗ったとか、街中がお雛さんで飾り立てていたと話したのです。

そうなんヤー。

去年は列車で岩村に行ったことを思い出しました。事の発端は新聞社の主催する古い映画「家族」を見るイベントが有ったのです。岩村に訪れる人を明智鉄道に乗ってもらい、そして映画を見るイベントでした。

同じ日に岩村醸造が蔵開きをしていて、新酒の試飲をやっていました。

あの時の事を思い出しました。

その時の模様です。

宜しかったら、覗いてください。

http://blog.goo.ne.jp/gifu2212/e/582e995fa26ffc9edb813b598f632c77

客と店主のやり取りが出来ました。

思わぬところで話が盛り上がりました。

このようになる良い点は対面販売だからこそです。

私たちが店を去る時、次の客が入って来ました。

瀬戸物の店が並んでいます。

つい、そちらに目が向きます。

外から眺めた瀬戸蔵

中央通りを歩きます。

道路の反対側。瀬戸蔵が見えます。

陶人形ギャラリー

ガラ空きの駐車場です。

コンクリートブロックの上に陶人形が置いてあります。

陶人形の作品。

いろいろ、ユニークな形をしています。

ネコなのか、トラなのか。

面白いと思い、カメラを向けました。

大きく口を開いています。

雨晒しです。雨水が溜まらないかとと思いました。

こちらはトリオです。

陶器のお雛様です。

触ってみませんでしたが、恐らく、底がセメントで固定して有ったのだと思います。

もう少し近づけてあげれば良いと思いました。

銀座通り商店街へ

アーケードの有る銀座通り商店街に来ました。

かわらばん家

街の角に、かわらばん家が有ります。

入口です。

喫茶店で、スイーツが楽しめる店です。

見せて貰って良いですかと、声を掛けて店内に入りました。

店内はギャラリーとなっていて、色々の作家の作品が並んでいます。

こちらはお雛様が並んでいます。

段飾りのモノでしょうか。

かわらばん家から外に出ました。

通りのスタンプのコーナーです。

ここは「な」です。瀬戸蔵は「ひ」でしたので、「ひな」と続きました。

銀座通り商店街

銀座通り商店街です。

さきほど、せともんやで今日は水曜日で、多くの店が休んでいると言っていました。

それで、多くの店がシャッターを下ろしているのに納得です。

今日が定休日でほとんどの店が閉まっています。

ず~とシャッターを下ろしている店も有るかも知れません。

深川神社

深川神社の鳥居の脚です。

足元に陶板がはめ込んで有ります。

ずら~と店が並んでいますが、ミンナ、シャッターを下ろしています。

焼そばと売りますが、瀬戸焼そばなのでしょう。店が開いていたら、入ってみたかつたです。

時間が有ったら深川神社に行ってみても良かったかも知れません。

右は渡道橋を渡ったところに有りました。

瀬戸の街

宮前橋横の道渡橋の上から眺めました。

瀬戸川の上流方面です。

東西に瀬戸川が流れ、両側に道路が有りますが、一方通行となっています。

せと末広町商店街

せと末広商店街です。

陶製のカッパが置いてあります。

瀬戸蔵へ

瀬戸蔵が見えるところに来ました。

瀬戸蔵に戻ってきました。

瀬戸蔵のメインシンボル。

カミさんが自分用に買って来たキティちゃんの雛人形です。

感想

瀬戸蔵の駐車場に車を停め、瀬戸蔵のメイン部分についたのが、15時でした。瀬戸市内中心部を散策して、瀬戸蔵に戻ってきたのは16時36分です。わずか、1時間半余りの散策でした。午後から自宅を出て向かいましたのです。もっと、早い時間から出かけるべきでした。

少ない時間では有りましたが、一昨年とは違った所を訪ね、違った雰囲気を感じる事が出来ました。店に入って買い物をしたりしたので、前回とは異なった印象を持ったのでしょう。

女性店主と会話出来た事も印象に残りました。客と女性店主とのやり取りが出来ました。このように会話が出来る事が対面販売の特徴だと思いました。

ひなミッドの前で施設から来た女性たちが、声を揃えて記念写真に納まっていました。ウチの母も施設に入っていましたので、あのような様子だったのだろうと想像しました。

短時間では有りましたが、散策して瀬戸の街のお雛様を楽しむ事が出来ました。

梅が見頃の時期となりましたので、知多市の佐布里池に行き、梅を見てきました。そして、その後に知多市歴史民俗博物館へ向かい、ひなまつり展の雛人形を見てきました。

佐布里池には多くの梅の木が有る所で、一度訪ねたいと思っていました。知多市歴史民俗博物館は毎年、ひなまつり展が開かれる所で、こちらも行ってみたい場所でした。

佐布里池梅まつりのパンフです。回を重ねて第24回となっています。

佐布里池の西側一帯が公園となっています。

その場所を「梅っ花そうり」と呼んでいます。

佐布里池の駐車場にはタイミング良く停める事が出来ました。

こちらはうまいもんコーナーです。

このテントの店。

焼そば、お好み焼き、タイ焼、タコ焼の店です。

列が出来ていました。

列に並びタイ焼とお好み焼きを買いました。

タコ焼やお好み焼き。焼そばの店。

ずら~と列が出来ています。

タイ焼。2匹買いました。

1匹100円です。

ここではタコ焼。お好み焼き。焼そば。何れも300円です。

ベンチの場所で、先客に合い席させてね、と言って座らせてもらいました。

先客も同じものを食べています。

お互い、思ったことは300円でタコ焼やお好み焼きが買え、安い事でした。

タイ焼とお好み焼きを食べ終えて園内を歩き始めました。

梅まつりと愛知用水神社の幟旗が風になびいています。

道の両側に梅の木。

園内を散策です。

愛知用水神社や愛知用水水利観音が祀られています。

水源感謝の碑です。裏側には愛知用水の沿革が刻まれています。

佐布里池が愛知用水の建設で出来た事が分かりました。

下流で、上流の水源に感謝の念を持って貰えるのは嬉しいことではないでしょうか。

園内を散策します。

見頃の梅。

青空をバックにして。

佐布里池でドッグフードを蒔く人がいて、カモが寄って来ていました。

多分、カモは野生でしょう。

野生のカモに餌を与えることは、如何なものかと思います。

こちらは紅梅です。

梅の館へ

梅の館は売店やレストランがあり、調理室や工作室も備わった複合施設です。

定期的に料理教室が開かれていました。

売店には全国の梅酒が並んでいました。

梅の館の横では知多木綿を使った小物が売られていました。

梅の館の館内です。

左は知多木綿の作品手、右は綿花です。

梅の館の館内です。

知多木綿で制作された作品が展示してあります。

ステージ側から眺めた梅の館。

梅まつりの期間中はステージで催事が開かれます。

水の生活館へ

佐布里池は愛知用水の工事に伴い、出来た人工の池です。

池を築造するのに完成させたダムの堰堤です。

これから「水の生活館」へ向かいます。

道の横には梅の木が沢山植えられています。

こちらが水の生活館です。

水の生活館は愛知県企業庁が運営している水の資料館です。

水の資料館と言うよりも、愛知用水の解説館です。

立派なジオラマ。

企業庁だから運営できるのかも知れません。

2階には水に関係する農耕器具などが展示してあり、愛知用水ができるまでは、水との戦いでした。

これから水の生活館へ入ります。

佐布里池の航空写真と、ダムの構造の開設です。

愛知用水が出来るまでの年表です。

ビデオで愛知用水を開設していました。

愛知用水は知多半島全体を潤しています。

ランプの点滅する流れで、用水の流れが分かりました。

半島の右側の篠島や日間賀島まで送られています。

愛知用水は、生活用水、工業用水、農業用水と利用されています。その状況を解説図で、説明していました。

知多市民俗歴史博物館

知多市緑町12-2

TEL0562-33-1571

ひなまつり展のパンフレットです。

サブタイトルに-おひなさまと婚礼の道具-付しています。

博物館の全景。

知多市歴史民俗博物館。

これから入館します。

ひなまつり展は2階で開かれていまして、2階に上がります。

こちらが特別展示室です。

私たちが入ろうとした時、何人かの高齢者が部屋から出て行く時でした。

福祉施設から、介護士に伴われて来ていました。

入口近く有った「おこしもの」の木型を懐かしそうにしていたのです。

「懐かしいですか」と声を掛けると「懐かしいと」返事が有りました。このような品を見て、若かった頃の記憶に結びつくのでしょう。

雛人形と雛道具の名前。

三人官女や五人囃子は知っていたのですが、随身や仕丁の名を知りました。

介護士に付き添われて来ている人たち。

内裏雛。

昭和30年頃の雛飾りです。

今のようにプラスチックの時代では有りませんので、職人が手作りしたのでしょう。

雛人形をバックにして記念写真です。

婚礼の打ちかけと簪。

この簪は本物の鼈甲製なのでしょう。

愛知県内の他館のポスター。

他館でもひなまつり店が開かれています。

常設館に向かいました。

知多木綿の盛んな土地柄で、綿の種や綿布を織る道具が並んでいます。

藤井丸と言う「うたせ舟」です。

うたせ舟を霞ヶ浦で紹介しているのをテレビで見た事が有ります。検索してみましたら各地にうたせ舟が有る事が判りました。ここ、伊勢湾でもうたせ舟が活躍したのです。

館内に藤井丸を持ち込んだ時の状況が紹介して有りました。

最後に

愛知県の知多市へのドライブでした。

風の強い一日でしたが、見頃の梅を愛でる事が出来ました。特に、佐布里池が愛知用水工事に伴って出来た池で有ることを知る事が出来たのは良かったです。

愛知用水神社が有りました。

ご神体はどうなっているのだろう。

愛知用水で受ける恩恵。

感謝の表れではなかろうか。

知多市や東海市の臨海工業地帯。豊富な工業用水に支えられて発展して来たのだと分かりました。

岐阜県の地元誌「岐阜新聞」が第三セクターの鉄道である明智鉄道の応援イベントとして「みんなで乗ろう!明智鉄道」を開催しました。

明智鉄道は、旧国鉄時代に明知線でしたが、第三セクターとなった鉄道です。地元の高校生やお年寄りなど交通弱者にとって、無くてはならない鉄道です。新聞社が明智鉄道の運行の一助になればと企画されたイベントでした。

タイミング良く、地元の醸造所が蔵開きを行いイベントを盛り上げました。折から街中には雛人形が飾りつけられ、ひなまつりムードが高まっていました。

映画は昭和45年に製作された「家族」です。長崎県伊王島の海底炭鉱が閉山となり、一家は新天地の北海道の中標津を目指します。高度成長の時期で大阪万博の会場に寄ったりします。山陽本線。新大阪からは新幹線。上野からは東北本線。そして青函連絡船と乗り継いで北海道へ向かいます。その途中、赤ん坊を亡くしてしまう不幸に遭遇したりします。

今、軍艦島が世界遺産に登録となるかで注目を浴びています。こちらも海底炭鉱ですが、長崎港から少し沖合いの伊王島です。軍艦島と同様に閉山の時を迎え、夫は炭鉱会社を退社して北へ向かいました。

上は岐阜新聞から送られてきた岩村醸造の蔵開きと岩村コミニティセンターの映画会の入場券です。

下はJR東海の「青空フリーパス」です。フリー区間内でしたら一日中乗る事が出来ます。私の最寄り駅。高山線の那加駅から岐阜駅名古屋駅経由ですと往復で3,880円となります。青空フリーパスは2,570円ですので、千円余りが安くなります。

左は岐阜駅7時42分発の名古屋行き快速です。右は中津川行きの快速で名古屋駅を8時16分に発車します。左の列車は名古屋行きになっていますが、名古屋駅の7番ホームに到着後、中津川行きとなりましたので、そのまま列車内に留まっている事が出来ました。

同じ列車が一旦、名古屋行きであって、名古屋駅で中津川行きに変ります。

何故、最初から中津川行きと表示しないのでょう。

なお、この列車は春秋の行楽シーズン時には「ナイスホリデー木曽路」として臨時運転で塩尻まで延長される事が有ります。

列車が恵那駅に到着しました。

乗客がドット降りました。

ドット降りた乗客。

みんな、向かう目的地は岩村でした。

9時27分が発車時刻でしたが、キップを買うのに長蛇の列となり時間内に買えない人が発生し、発車時間を数分遅らせました。

左は発車前の車内です。この後多くの人が乗車してきて満員となりました。

右は列車の前方です。

見た目にも前方が登り坂になっているのが分かります。

恵那駅を発車した列車は南に向かい勾配をエンジン音を響かせて走りました。

列車は岩村駅に到着

満員だった乗客のほとんどが下車しました。

2両編成でしたが、後ろの車両にはダレも乗っていませんでした。

左の転轍機に上り場内。下り場内。上り出発。下り出発と書かれています。

転轍機で場内信号が変ります。

右側は腕木式信号機です。

今では使われなくなりましたが、貴重な鉄道遺産です。

この女性は転轍機に向かってシャッターを切っていました。

今、流行の鉄子でしょうか。

今では使われなくなった鉄道遺産。こんなのにも興味を示して貰えるのは嬉しいですね。

沢山の人が下車しました。

改札員がキップを集めていましたが、キップを持たずに乗った人がいたのでしょう。

お金の受け皿には硬貨も乗っていました。

岩村駅で下車して岩村コミニティセンターへ向かいます。

こちらが岩村コミニティセンターです。

岩村コミニティセンター。

10時30分からの上映を待ちます。

「家族」が明智鉄道応援イベントで特別上映されました。

昭和45年の作品で、高度成長真っ只中の時代です。

一家で長崎から北海道へ向かうストーリー。途中に赤ん坊を亡くすということも有りました。東京で赤ん坊を亡くした後、北に向かいます。青函連絡船の中で他所の赤ん坊の泣き声を聞き、自分の子供を亡くしたことを・・・・・。

車窓から見えた北九州の製鉄所。次男が住む福山で下車しましたが、こちらでも製鉄所の溶鉱炉が写っていました。そして大阪万博。高度成長時代を振り返ったような気がしました。

今回の映画はフイルムを回すのではなく、DVDを投影機で投射するような方式のものでした。映画も40年前の時代のモノで、出演していた俳優で、笠智衆はもうお歳でしたので、勿論ですが、森川信、太宰久雄、渥美清、ハナ肇など多くの人が亡くなっています。これも時代の流れでしょうか。

CAFE&DINING エスポワール

恵那市岩村町730-7

TEL0573-43-3900

岩村コミニティセンターで映画を見た後、町内を歩き始めました。

時間的には正午を過ぎていて何処かでランチをしたいと思っていまして、国道257号線沿いのエスポワールへ入りました。

左は入口で、南側から見た店。

生ベーコンのパスタです。

トマトの味が美味しかったです。

ひなまつりの会場へ

岩村のひなまつりのパンプ。

最初に立ち寄ったのが岩村振興事務所です。

ここはかつては岩村町役場だったところです。

恵那市との合併に寄り、振興事務所となりました。

振興事務所となったけれど、かつては町役場。展示スペースはタップリ有るのでしょう。

事務所内に雛人形が飾られていました。

本日のもう1つのメイン。

岩村醸造へ来ました。

沢山の人で賑わっています。

こちらが、今日、蔵開きをしている岩村醸造です。

雨が降っていて、何本もの傘が酒のケースに立っています。

沢山の人が訪れている事が判ります。

300円か200円。

お金を払い、クーポン券と酒杯を受け取ります。

私たちは岐阜新聞から戴いた入場券が有り、お金を払う必要は有りませんでした。

お酒が準備してあって、ちいさな柄杓。

自分で汲取るようになっていました。

左は「女城主」の樽酒。右は「女城主」の濁り酒です。

左はしぼりたて原酒。「ゑなのほまれ」。右は一番搾り「女城主」です。

樽酒や濁り酒の違いは判りましたが、「ゑなのほまれ」と「女城主」の味の違いは判りませんでした。

ピンボケでスミマセン。

あの後、酒蔵を見学させてもらいました。

ここの酒蔵に立ち入るのにはスリッパに履き替えてから入りました。

外から雑菌を持ち込ませないようにするためでしょう。

酒樽には保温のためにムシロが巻かれて居ます。

ハシゴがかけてあり、酒樽の中をのぞかせて貰いました。

ハシゴで上がった時に中をのぞきこんではいけないと言われました。

発行が進行しており、ガスが出ていて酸欠に陥る可能性が有るとの事でした。

右側は上手く撮れていませんが、酒樽の中です。ここで、空気を吸いましたが、独特の酒の香がしました。

更に奥に進むと、酒を搾っていました。

この酒を搾る機械。先日飛騨高山の酒蔵で目にしましたが、「舟」というものです。

白衣の男性が話してくれましたが、もともと、この酒を搾る設備は舟の形をしていたのだそうでして、それで「舟」と呼ぶようになったと話しました。

搾ったばかりの酒を柄杓で汲んでくれました。

柄杓で汲んだ新酒を酒杯に注いで貰いました。

搾りたてで17度有ると言っていました。

カミさんは、飲める方では有りませんが、少しづつ呑んでいました。

このお酒がフルーティで一番美味しかったと話していました。

呑めない人でも美味しいと感じる味でした。

岩村醸造の中庭。

サンシュユの枝が水に浸けてあります。

黄色くなり始め、春本番が近いことを告げています。

岩村醸造を出て、松浦軒本店の蔵のようなところに来ました。

雛人形が飾って有ります。

岩村町のメイン通り。

松浦軒本店と岩村醸造の前は沢山の人だかりで込んでいましたが、一歩、山側に目を向けると静かな城下町。と言った姿が見えました。

通りの各戸の玄関に暖簾が下がっています。

入口に花が飾ってあり綺麗な花ですねと、言葉を交わしました。

各戸の暖簾について尋ねたのですが、ここ岩村は女城主が城で居を構えた歴史があり、私たち女性も何かアピールしようとなったのが、きっかけだと話してくれました。

笑顔の素敵なオバアちゃんです。

プライバシーからモザイクをかけました。

小さな旅でしたが、このように地元の人と話せるのは好いことです。

通りの最奥の「まちなか交流館」。

雛人形が展示してあり、上がり込みました。

通りを元の方に戻ってきました。

松浦軒本店の前です。

沢山の観光客で賑わっています。

松浦軒に入りました。

店内は沢山の人で混雑していました。

松浦軒は昔スタイルのカステラが有名ですが、カステラを選ばずに和菓子を買い求めました。

右側は店の品を味見できるようになっています。

こちらは岩村郵便局です。

街の景観に合うよう、落ち着いた外観となっています。

局舎の前にはポストが有り、ポストをこのようにしたことの説明板が貼られています。

江戸城下の館。旧勝川家。

入口に入場無料と貼られていますが、普段は有料なのかも知れません。

内掛けを羽織ってみるようになっていました。

男の子が羽織ってみました。

ターンして。と注文してこの写真を撮らせて貰いました。

家の中に段飾りが展示してあります。

こちらは土佐屋と言う紺屋。染物屋さんです。

町屋造りで奥に長い家屋です。

奥では絵の展示会が開かれています。

およねさん城下町店です。

ここで「おこわりお握り」買いました。

入っている豆は金時豆で甘く、美味しかったです。

雑貨を商うあしざわや。

店内には享保雛や天明雛と、江戸時代の古い雛人形が展示して有りました。

洋品店でも店の片脇に雛人形が飾り付けてあります。

岩村駅に戻ってきました。

少しピンボケでした。

反対側の上りホームへ向かいます。

既に沢山の人が列車の到着を待っています。

やって来た上りの列車。

車内のつり革。

少しでも収益に結び付けようとする企業努力が現れています。

こちらは朝、見かけた列車です。

列車全体を広告で包んでいます。

この列車はクロスシートです。

私たちが乗った車両はロングシートでした。

多くの乗客が有り、一度に沢山の人員を運ぶためロングシートの車両にしたのでしょう。

帰り。

上り列車。

沢山の人が乗って満員状態です。

今回は、利用者の少ない第三セクターの鉄道で、映画と酒蔵を開いて、少しでも乗客を呼べればと言った企画でした。ローカル列車に乗って出かけ映画を楽しみ、蔵開きで新酒を味わうことができました。また、各戸に並べられたお雛様を愛でる事も出来ました。

一日中、雨と言う残念な空模様でした。

それでも、明智鉄道は満員の乗客が有りました。岩村振興事務所の駐車場には大型バスが停まっていました。酒を呑んだ後の足が足が確保されていました

コミニティセンターで映画が終わって、出るときに関係者の人たちが喋っているので、「幸せの黄色いハンカチ・・・・」とか言っているのが聞こえました。もう、次の企画を練っているのでしょうか。

岐阜県にはここ、明智鉄道。そして長良川鉄道。樽見鉄道。養老鉄道が有ります。神岡鉄道は既に廃線となってしまいました。

何れの鉄道も収益を上げるのに四苦八苦しています。これからも頑張って行って欲しいと思います。

この明智鉄道へには、以前に来た事が有ります。

平成24年3月18日に岩村町に訪れました。

http://blog.goo.ne.jp/gifu2212/e/139f1d68b52ef23bf55ecb3150f80f70

また、には長良川鉄道に乗りました。

http://blog.goo.ne.jp/gifu2212/e/d83aa847805f06c10f441f328602e1bb

最後に。

明智鉄道にテコ入れすることは、住民の足を守ると言うことになります。今後も続けて欲しいと思います。

昨日、4月例会の下見で大垣市を歩きました。「ぷらっと大垣」の枡で墨俣城に入る事が出来ましたので、城に行ってきました。丁度、つりびな小町めぐりが開催されていまして、つり雛を愛でながら街中を散策しました。

つりびなめぐりに毎年は出掛けていませんが、2013年に訪ねました。

http://blog.goo.ne.jp/gifu2212/e/11fd0a60c21bd896607f331454e59468

墨俣城の館内に貼られていた「ぷらっと大垣」のポスター。

500円で各所に入場でき、お値打ちでした。

墨俣城への橋から。

カモが沢山居ます。

橋を渡り城に向かいます。

この橋は、木下藤吉郎にちなんで出世橋と書かれていました。

階段を上り入館します。

館内の展示。

江戸時代の墨俣宿を再現したジオラマです。

こちらは墨俣城のジオラマです。

現在の墨俣城は石垣があり、何層にもなっていますが、本当の墨俣城は砦のような城でした。

壁には古文書でしよう。

城の図が描かれています。

この後、墨俣の町を廻り、つるしびなを鑑賞しますが、墨俣城の中にも展示がして有りました。

立派なつりひなが下がっていました。

アップで。

手の込んだ作品です。

スタンプラリー

つりびな小町2015のパンフレット。

2月21日から3月8日までがつりびな小町の期間です。

つりびな小町2015のパンフレットの裏側です。

町内にポイントが設けられスタンプを集めて歩きます。

最初に寄った、茶房 とお山。

前回はこちらで昼食を取りました。

茶房 とお山の内部です。

別の民家に向かいました。

内部に、2組の段飾りが飾られていました。

玄関の横の吊るし雛に目が行きました。

スタンプラリーをやっているのでしょう。何人か、歩く人が居ます。

こちらは手作り紙芝居の所です。

前回の時も、こちらに寄りました。

岡崎の郊外での民話。

「孝女とら物語」です。

腰を悪くした父親。病弱の母を助けて仕事に励む「とら」

とらの献身振りが殿様に伝わり・・・・・

光受寺に来ました。

享保雛。

前回も目にしていました。

境内の梅です。

枝垂れ梅が咲き始めていました。

墨俣文化会館にお邪魔しました。

こちらではつるしひなの制作の指導が行われていました。

つるしひなの制作。

1時から始めてこの段階まで二時間あまりの奮闘。

横で待っていた子供が退屈そうにしていました。

ウグイスを完成させます。

この段階まで漕ぎ付けました。

ここ、墨俣文化会館は3月末を以って閉館すると掲示して有りました。

かつて、銭湯だった場所。

旧さくら湯となっています。

前回もここでスタンプを押していきました。

呉服屋さんの店頭。

可愛らしいつるしひなが何とも言えません。

医院の窓に飾られたつるしひな。

アップで。

ガラスの反射が邪魔です。

脇本陣に戻ってきました。

立派なつるしひなが展示して有ります。

山桜、紫陽花、朝顔、菊、水仙、さくら、ほおづき、桔梗など。

朝顔や菊をアップにしてみました。

脇本陣です。

脇本陣に戻ってきて、抽選させてもらいます。

抽選機を回します。

脇本陣の中に入らせてもらいました。

上から沢山のつるしひなが下がっています。

カミさんがつるしひなを作ってみると言うことで、つるしひなのセットを買い求めました。

脇本陣の壁に新聞で紹介された記事が貼ってありました。

昨日、大垣市内の奥の細道むすびの地記念館や大垣城を訪ねました。「ぷらっと大垣」で枡に印を押して貰うスタンプラリーだった訳ですが、墨俣城へ来たついでにスタンプラリーを始めてしまいました。

もともとは、真剣にラリーに取り組むつもりがなかったので、用紙は1枚だけで、廻りました。一昨年にもここに来ましたが、改めて、つるしひなの美しさを感じました。

私たちが行って来たのは22日でした。

NHK 24日の8時45分のローカルニュースで墨俣のつるしびなが取上げられていました。

テレビで放映されると、行って来た場所だなと言う感じがします。

いま、岐阜県郡上市の八幡町で「おひなまつりと福よせ雛」が開かれています。

福よせ雛はメインの郡上八幡博覧館で飾られていますが、街中の店先で可愛いお雛様たちに会えます。

そんな町へ行ってきました。

それに「ぎふローカル鉄道博」と言うイベントが取り組まれています。

http://gifutetsu.net/menus/52a9cc3c7777771c23050000

それで、長良川鉄道に乗り郡上八幡に行ってきました。

福よせ雛のパンフレット。

長良川鉄道に乗って

長良川鉄道は、かつて越美南線で有った鉄道ですが、第3セクターとして運営されている鉄道です。

美濃太田駅から乗車し、郡上八幡を目指しました。

関から来た列車は美濃太田で折り返しとなりました。

行き先表示はアナログで、表示がロール状になっていて、クランクを回して美濃白鳥に変更しました。

車両の外に出て来て、行き先を確認しています。

自動販売機と郡上八幡までのキップ。

列車は美並町地内を走行しています。

右側は国道156号線で、その右側が長良川です。

乗ってきた列車は郡上八幡駅に着きました。

少しでも営業収益に結び付けようと、広告が描かれています。

素敵な乗り鉄のおばあちゃん。

最初、美濃太田駅で会った時、キップ売り場は何処かと聞かれたので、あそこの自動販売機で売っていると教えたのです。

おばあちゃんは、フリーキップを求めていましたが、美濃太田駅の自販機では扱っていません。

運転手に聞いていましたが関駅で買えるのだそうでした。

列車が関駅に着いた時、鉄道会社の女性がキップを持ってホームまで来ていました。

風貌からすると80歳に近いようなおばあちゃんですが、長良川鉄道の時刻表を手に持っていました。

話しをしていたら、このキップで終点の北濃駅まで行くのだと言っていました。

このおばあちゃんが凄いと思ったのは、その行動力です。好奇心から鉄道に乗ってみようと思ったのでしょうが、行動に移すことが素晴らしいと思いました。

そんな活発なおばあちゃんでしたが、何処から来たとか何歳かとか、敢えて聞きませんでした。

行動力が凄いですし、聞くことが失礼だと思えたからです。

一期一会の出合でしたが、美濃市駅で下車していきました。

この後は、途中駅で下車しては北濃駅を目指すのでしょう。

行動的なおばあちゃん。

このように好奇心旺盛で活動していれば、ボケるなんて事は無いでしょう。

サンプルビレッジ・いわさき

郡上八幡駅から5分ほどで着きます。

私たちが付いたのは10時前でしたが、暫くすると始まり、訪れた他の客も一緒にサンプル作りを体験しました。

野菜のてんぷら材料。

これらを中心にして、てんぶらの衣を絡めます。

野菜全体を衣で覆うのでなく、何のてんぷらか判るように、一部を露出させます。

先生役の男性。

先に、えびのてんぷらの作り方が有りました。。

そして、これはレタスの作り方の指導です。

カミさんが、えびのてんぷらに挑戦しました。

お湯に衣色したロウを垂らし、衣を作ります。

中心にエビを置き、衣の形を整えれば完成です。

食品サンプルだけでなく、魚の標本も有りました。

土雛の周りに県知事のサインが有ります。

どれも平成25年8月9日の日付けとなっています。

中部圏知事会議が、この地で行われ、その後にここでサンプル体験をしたのでしょう。

カミさんがサンプルビレッジ・いわさき で制作した作品です。

帰宅してから撮影しました。

レタスが思うように作れなかったと話していました。

杉錠

郡上八幡で熊肉や鹿肉を販売している店があります。

こちらでは猪肉も扱っており、買ってきました。

杉錠の玄関です。

この店に寄り、猪肉を買いました。

上は表に有ったウリ坊の剥製と雛人形です。

若い店主が猪肉をスライスしてくれました。

買ってきた猪肉。左はこのような包装紙で包んで有りました。

右は包装紙から出したところです。

猪肉のことをボタン肉と言います。

赤い色をしています。

自宅に戻った時、夕食はボタン鍋にしました。

猪肉は豚肉に似た味ですが、豚肉を野生的にした感じがしました。

噛み応えが有りましたが、脂身にはコクが有ると言った感じです。

丸一精肉店

お肉やさんの店先でコロッケが売られていましたが、多くのタレントが寄った店でした。

ここで飛騨牛コロッケを買いました。

揚げ立ててで美味しかったです。

ステッカーが何枚も張って有りましたが、多くのタレントが訪れていました。

この地方で放送されている番組のタレントが多いのですが、他局が放送したものを自分のところもと、ならずに独自の店を探して欲しいものです。

遊童館

郡上市八幡町にある水野政雄の個人美術館です。

郡上八幡の自然や風物を愛し、 折り紙・切り紙・和紙人形・油彩・水彩・和紙絵・木ぼっくり・木彫と多彩な作品で表現しつづける水野政雄さんの

心の森ミュージアム遊童館。

入館はしませんでしたが、紙工作の材料や絵葉書などが並んでいて、クラフトを土産に買い求め、そちらの女性から「シックトリムシ」の作り方の手ほどきを受けました。

やなか水のこみち。

水が流れ。郡上八幡らしい風景が望めます。

遊童館の外側からの眺めと店内です。

紙コップの耕作など、色々のモノが並んでいました。

孫への土産を買いました。

こちらの水野先生の耕作をテレビで見た事が有ると話しましたら、女性が「シャクトリ虫」の作り方を指導してくれました。

孫への土産を求め、勘定をした時、咄嗟に指導してくれたのです。

松葉屋

お昼近い時間となりましたので、そば屋の暖簾をくぐりました。

松葉矢の表。

松葉屋での昼食。

左が注文した中華そばです。

カミさんに言わせると、煮干しの味だ。と言っていました。

右はショーケースの中の雛人形です。

坂東

手ぬぐいやハンカチなどの小間物の店です。

ネコが好きなのでしょう。ネコ柄のものを多く見かけました。

ここでは手ぬぐいを買いました。

街を歩く観光客視線が雛人形に注がれます。

雛コンの人形が飾って有りました。

新橋。

吉田川に架かる新橋から下流を望みました。

新橋の警告とたもとから見た新橋。

夏に、ここで飛び込みのコンテストが開かれます。

下は博覧館で上映していたコンテストの模様。

郡上八幡 博覧館

郡上八幡の歴史や風土を紹介する施設です。

郡上踊りの実演が行われます。

福よせ雛のメイン会場でした

博覧館に入ります。

郡上おどりの実演をやっていました。

雛人形のツアーです。

沢山の人形でツアーを表現しています。

旅行社のいろいろのフラッグ。

中国の旅行社でしょうか。

知らないところばかりです。

今年はソチオリンピックの有った年です。

ゲレンデ再現されています。

スキーのジャンプ。

スノーボードの平岡 卓君。

テレビカメラで撮影する雛。

スノーモービルでゲレンデを飛ばす雛。

ソチオリンピックにちなんで構成された雛たち。

雛人形でどんな場面を演出するか、苦労したのでしょう。

雛に動きが有り、物語性が有ります。

色々の姿が有って面白いです。

ゲレンデの下に沢山の人が集まり、その中にはマージャン卓を囲んでいました。

マージャン卓をアップで。

国士無双で上がった場面でした。

売店に来ると甘酒のサービスが有りました。

高速バス

帰りは岐阜バスの高速バスに乗りました。

東海北陸自動車道を走る高速バスです。

白川郷と名鉄バスセンターを結ぶバスがありますが、私たちが乗ったのは白鳥と名鉄岐阜を結ぶもので、大和や美並ではICの外に出て、バスストップで乗客を乗せていましたが、

八幡町の町内では彼方此方のバス停に寄っていました。

城下町プラザへ来た高速バス。

定刻どおりにバスストップに来ました。

私たちを乗せたバスは郡上ICから再び高速に乗りました。

バスの車窓から見えた郡上八幡の街。

左下を流れる川が長良川で、小高い山の山頂は八幡城です。

下車するときに撮影した料金表。

八幡の町中の停留所を何箇所か寄りましたので、同じ料金が並びます。

高速各務原で下車しました。

郡上八幡から高速各務原までは1,370円でした。

ここから自宅までは30分ほどを歩きましたが、岐阜まで行き、JRで自宅近くの駅へ行っても、同じような時間になったことだと思います。

長良川鉄道と高速バス

左は行きの長良川鉄道です。

右は帰りの高速バスです。

バスは進行方向に向かって、みんなが同じ方向を向いています。

長良川鉄道はロングシートで乗客同士が向かい合って座っています。

乗り物の構造からそのようになるのですが、鉄道には乗客同士が仲良くなれるドラマ的な要素を含んでいました。

最後に

往路は長良川鉄道で帰路は東海北陸自動車道の高速バスを利用しました。

郡上八幡へ出かけた事であり、猪の肉を買ってくることが出来ました。

郡上八幡の街を歩きましたが、小さな町で、テーマパークを歩いていような感じがしました。

色々の味が楽しめましたし、カミさんがサンプルつくりを体験しました。

このような体験が出来たのも面白いことです。

岐阜県の恵那市の南に恵那郡明智町。岩村町。山岡町。上矢作町。串原村が有りましたが、平成04.10.25に恵那市と合併して恵那市と一体になりました。

位置的に恵那市の南に当たり、恵南地区と呼ばれています。

それらの町では月遅れのひなまつりが行われています。

「日本大正村」として売り出している地域が明智町です。明智町へ行ってきました。

恵那市恵南商工会のパンフ。

5箇所の町でおひなさんめぐりに取り組んでいます。

裏側に5箇所の町をまわり、スタンプラリーが出来るようになっています。

土びな祭りの幟が立っていました。

明智文化センターに訪れました。

ずら~と並んだ土雛群。

色々の土雛。

熊谷直実や平敦盛の雛が有ります。

男の子の成長を願っての物です。

内裏雛も有りました。

お茶のおもてなしを受けました。

右側は甘酒にこの地方の名物「からすみ」です。

土雛の制作過程がわかるよう、型も有りました。

土雛に関する記事。

文化センターを出て、次に向かったのが日本大正村資料館です。

ここで、入場券を求めましたが、おもちゃ資料館。大正時代館。大正ロマン館も一緒に見学できる入館券と成っていました。

蔵の造りの分厚い扉。

この中が資料館に成っています。

後から聞きましたが、この建物は蚕の倉庫と成っていた所だそうです。

館内には、戦前の教科書やレコードなどが展示して有りました。

隣に大正の館が有りました。

大正時代は米屋を営んでいた場所だそうです。

アメリカから輸入した金銭登録機。

この金銭登録機はどんな時代を見てきたことでしょう。

表に回りました。

大正の館の玄関です。

町の中に雛人形が展示して有りました。

旧家で太い柱です。

大正村役場に着きました。

著名な人が訪れサインを残していました。

小川記念館から路地を見下ろすと。

大正ロマン館に向かいました。

館内には初代村長であった高峰三枝子さんの衣装や台本など遺品が展示して有りました。

ロマン館から見下ろすと。

大正村広場に戻り、五平餅を買いました。

最後に

明智町が日本大正村として活動を始めて20年ほどになります。

そして、後に恵那市との合併。

確かに、町全体が大正時代を再現したテーマパーク的ような雰囲気が有りますが、訪れる人は少なかったです。

大正時代館では大正天皇が若くして亡くなった事を知る事が出来ました。

大正ロマン館では村の議長であった春日野理事長。高峰三枝子が村長であった事を知り、勉強になりました。

5町の雛人形の取り組み。「恵南」知って貰おうとする現われだと感じました。

自宅近郊へのお出かけです。

まず、向かったのが岐阜薬科大学の薬草園です。可憐な春の妖精を愛でに行きました。次に向かったのが墨俣町の「いき粋墨俣つりびな小町めぐり2013」です。

そして安八町の安八百梅園へと行って来ました。

岐阜薬科大薬草園

岐阜薬科大学の椿洞に有る薬草園が3月1日と2日に一般公開されていました。

丁度、セリバオウレンが見頃を迎えていましたので出かけました。

岐阜市椿洞の岐阜薬大の薬草園が一般公開されていました。

一般公開の「お知らせ」の前で、お母さんと子供さんが読んでいました。

順路に従って園内を回りました。

春の妖精。

一面がセリバオウレンの群落です。

セリバオウレン。

アップで。

バイカオウレンも幾株か、咲いていました。

この後は、大垣市墨俣町で開かれている、吊りひなのイベントに出かけました。

「いき粋つりびな小町2013」と言うタイトルでスタンプラリーが開かれていました。

いき粋墨俣 つりびな小町めぐり 2013

最初に墨俣一夜城からウォークを開始しました。

現在は鉄筋コンクリートで復元されたお城ですが、このお城は木下藤吉郎が城作りに取り組み、出世街道を登って行ったスタートとなる城です。

お昼の時間であり、茶房 「とお山」と言う喫茶店に入りました。

店内にはこんな、つりびなが飾って有りました。

いただいた御弁当です。

中央がブリの照り焼きで美味しかったです。

街中を歩いていて、紙芝居をやるからと誘い込まれました。

「夜叉ケ池伝説」と言うタイトルの紙芝居です。

昔、安八大領安次と言う領主が旱魃で困った時、へびに出合い、雨を降らせてくれたら、3人の娘の内。一人を嫁にやると約束しました。

約束どおり、雨が降り、その後に若者が娘を嫁に現れました。

若者は龍であって、あの時のへびは龍の化身だったのです。

三女の夜叉姫がその若者の嫁となって行きました。

若者は龍であって、夜叉姫は龍の嫁になったのです。・・・・・

そんな伝説が残るのが、夜叉ヶ池です。

夜叉ヶ池は、岐阜県と福井県の県境に有ります。

池の淵に祠が祭られています。

そんな。紙芝居を上演してくれました。

クリーニング店の店内に有ったつりびなです。

全体の姿です。

次に向かったのが光受寺です。

こちらの寺には枝垂れ梅が何本もありました。

寺に有った享保雛です。

今の雛人形とつりびな。

つりびなの一部をアップで。

墨俣町はお寺の多い町です。

廃業した銭湯もスタンプのポイントになっていました。

雛人形を飾っているスーパーマーケットもスタンプのポイントになっていました。

つりびなにカニが入っていました。

同じスーパーので、エビが下がったつりびなもありました。

チョツト一服。

ぜんざいを戴きました。

犀川の堤防を歩きました。

春。桜の時期には凄い桜が見られることでしょう。

脇本陣がゴールです。

スタンプラリーをしてきた人が、1回抽選機を回す事が出来ました。

スタンプラリーのカード。

27番のさくら会館だけは離れた場所で行く事が出来ませんでした。

抽選機を回したら、私は手鏡。

カミさんはインスタントコーヒーが当たりました。

脇本陣の館内には、こんなつりびなが下がっていました。

脇本陣の表で端切れを売っていました。

和服を着て来た人には粗品を進呈していました。

いき粋墨俣つりびな小町めぐり2013と言うタイトルに沿って、スタンプラリーを楽しむ事が出来ました。小町めぐりと言うことだけ有って、墨俣町は小さな町です。

こんな機会でないと訪れることは有りません。

小さな電気屋の店先。スーパーの店内。色々の場所を回りました。

寺の多い墨俣を知る事が出来ました。

安八百梅園

次に向かったのが安八町の安八百梅園です。

梅の開花はチラホラと言った感じです。

風がとても強く、冷たかったです。

百梅園の名が書かれたメインの岩です。

園内の状態ですが、梅の花はまだまだ、と言った感じです。

やっと咲き始めた梅。

梅。2輪。

感想

薬大の薬草園。墨俣の町。そして百梅園を回ってきました。

少しづつ春が訪れているのを感じました。

墨俣町は平成の大合併で大垣市に合併しました。飛び地の合併です。

大垣市とは離れた小さな町での、つりびなの取り組み。それぞれの家々に雛人形やつり雛を飾って迎えてくれました。

ポイントにはなっていない家の軒先にもつりびなが下がっていました。

こんな取り組みは小さな町だから、できるのかも知れません。

ゴールが墨俣宿の脇本陣でボランティアの人たちが活動していました。

「まつり」の開始までに幾度と無く会議を重ねて、本番を迎えた事が想像できました。

今、瀬戸市では「陶のまち瀬戸のお雛めぐり」と銘打ってイベントを開催しています。

一番のメインは瀬戸蔵のお雛様ですが、見学の後、街を歩いて来ました。

瀬戸蔵は瀬戸市蔵所町で、街の中心部に有ります。

瀬戸蔵の正面にはこんなオブジェが迎えてくれました。

1階に瀬戸蔵セラミックプラザが有り、雛人形が並んでいて販売していました。

心が休まる作品。

黄瀬戸や織部など高級な食器も並んでいます。

瀬戸蔵の中心に設けられたピラミッドのお雛様。

ひなミッドと呼ぶのだそうです。

緋の毛氈の雛段に雛人形が飾られ、雪洞がハート型に並べて有ります。

型から造られた雛人形がずら~と並んでいます。

一体一体に個性が有ります。

上手く絵付けされた物。それなりの物。色々並んでいました。

絵付けの仕方が個性かも知れません。

可愛く絵付けされていて目に留まりました作品です。

瀬戸窯業高校の学生が製作した雛人形。

色々と個性が有りました。

時代の流れでしょうか。

女子高校生の名に「子」の付く人が少なくなっています。

館内で「おこしもの」売っていました。

米の粉を練って、木型で形を整え、食紅で色を着け蒸したものです。

砂糖が入っていてほんのりと甘く、素朴な味です。

この後、末広商店街を歩いた時、仏具店の店先に「おこしもん」の木型が有りました。

「おこしもの」と「おこしもん」と言う言い方。

方言か、言葉でしゃべるときは「おこしもん」となるのでしょう。

館内にオズの魔法使いのポスターが下がっていました。

それにちなんだ作品です。

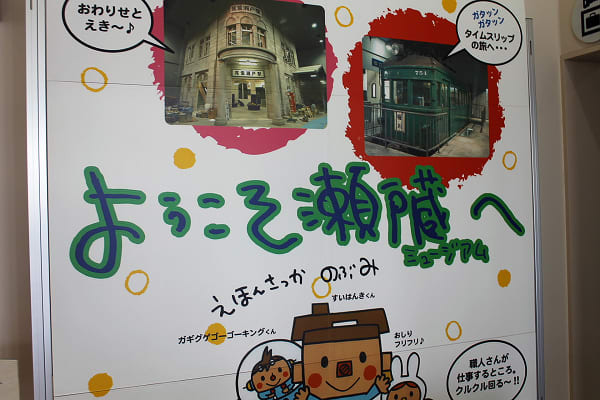

瀬戸蔵の2階と3階が瀬戸蔵ミュージアムになっています。

昭和30年頃の瀬戸物工場の再現です。

瀬戸物を乾燥させる場所が再現されていました。

型に粘土を流し込み土瓶を製作します。

ボランティアの女性が丁寧に説明してくれました。

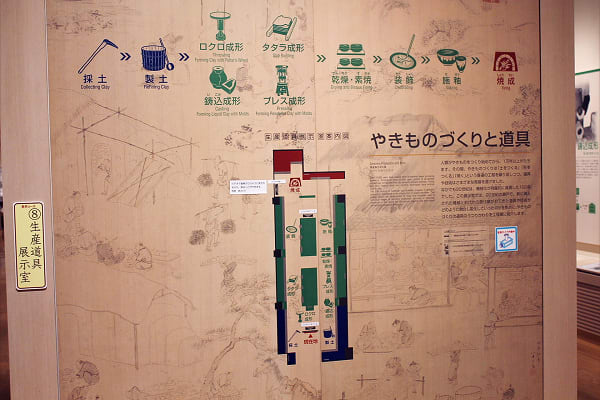

やきもの作りと道具が説明して有ります。

粘土の採掘から焼成までの行程を解説しています。

瀬戸のノベルティ。

ボランティアの男性が解説していました。

こちらは窯場の説明です。

こちらもボランティアが説明していました。

皿を並べたお雛様。

高い場所から見下ろすと全体がわかります。

懐かしい子供茶碗。

昭和30年頃の物でしょう。

赤胴鈴の助やトッポ・ジージョの茶碗が並んでいました。

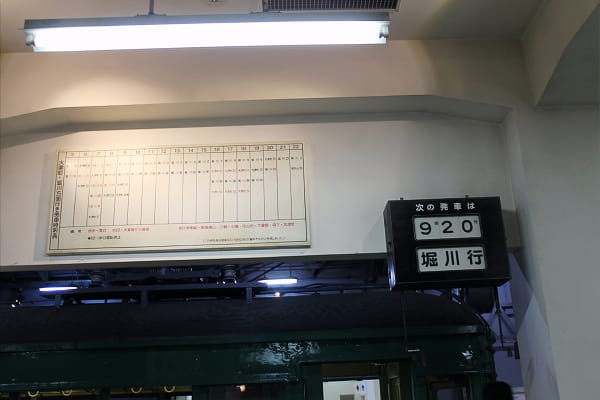

もう一つは瀬戸電のコーナーです。

尾張瀬戸駅を再現したものです。

壁には瀬戸電の歴史が解説して有りました。

本物の電車を運び込んで再現したのでしょう。

電車の車内です。

シートは新しく張り直されていました。

瀬戸蔵から出て末広町商店街を歩きました。

「お雛めぐり」と言うことで、店先に雛人形が飾って有りました。

コスプレのイベントが開かれていました。

と言っても本部は留守。

衣装をつけた若者たちがひっそりと写真を撮り合っていました。

流石に瀬戸物の町。

お地蔵さんも瀬戸物でした。

たこ焼きの七福です。

店に入りたこ焼きを食べました。

店先の雛飾り。

ミッキーの雛人形も並んでいました。

ピンボケで残念です。

店先の雛人形。

店の中にも並んでいました。

末広町のアーケード街

昭和30年頃は賑わったのでしよう。

今はひっそりとしています。

帰りに見かけた車です。

おもだか屋と言う店の車です。

福ふくニャンコ号というのだそうですが、ナンバーも「ふくふく」になっています。

最後に

瀬戸蔵を訪ね、その後に商店街をブラつきました。

出かけた時間が遅く、少し時間が足りないといった感じです。

寄席が開催されたり、体験コーナーなどの催しが有ります。

足を運んでみると面白いでしょう。