美濃加茂市の日本昭和村。この春にリニューアルして、オープンしました。

新しく開園して、その名は「ぎふ清流里山公園」です。

孫息子、孫娘を連れて行って来ました。

清流公園の入口です。

昭和村の時は有料でしたが、リニューアルして無料に変わりました。

色々の自転車が有りました。

この自転車には一緒に乗っています。

この後、自分が気に入ったのに乗っていました。

時間は15分間、乗り放題でした。

係員は15分より多く、11時までと言ってくれ、トッカエ、ヒッカエ色々の自転車を楽しんでいました。

動物が居るゾーンへ。

孫娘は動物好き。

エサを買って、与えています。

孫息子は機織に挑戦しました。

孫娘はガラス風鈴の色付けに挑戦です。

里山公園はとうふ作りや蕎麦うちなど色々と体験できる場所でした。

出来上がったオルゴールを水車の置物に入れる。そんな体験をしました。

広い園内。

色々と楽しめました。

車で美濃加茂方面に出かけました。美濃加茂辺りでブラブラしようと思ったのです。

美濃加茂に行く前に鵜沼の貞照寺に寄りました。

貞照寺

貞照寺の仁王門。

成田山の額が下がっています。

貞照寺の本堂です。

本堂脇にヤマモモが咲いていました。

ヤマモモをアップで。

小山観音

小山観音へきました。

小山観音は川の中の島に有る観音様です。

観音様の本堂です。

本堂の方から岸の方を眺めました。

桜が綺麗です。

下米田さくらの森

下米田さくらの森へ来ました。

下米田さくらの森。

下米田さくらの森の案内図です。

外国人グループが多く、バーベキューをやっていました。

園内を散策。

それなりに桜が咲いていますが、木がまだ若いです。

一宮友歩会の2月例会で大府市を歩きました。

その帰路に岐阜市加納の玉性院にお参りしてきました。この日は節分で豆まきが行われます。

節分つり込みまつりとなっていますが、夜のマックスの時、厄男が扮する鬼を本堂につり込むもので、つり込みまつりと呼ばれています。

私たちが行った時間は、まだ早い時間で、時々豆まきが行われていました。

加納天満宮です。

毎年、加納天満宮へ初詣に来ていました。

今年は、初詣に来ていませんでしたので、玉性院に向かう前にお参りに寄りました。

玉性院の前の道です。

屋台が並んでいます。

多くの人が訪れています。

玉性院の境内に入りました。

沢山の人が来ています。

本堂に向かってお参りしたタイミングです。

丁度、御祓いが終わったところでした。

そして、左の方の人から豆まきの場所へ向かいだしました。

高くなった豆まきの場所です。

先ほど、御祓いを受けた人たちが整列です。

これから豆を撒きます。

豆は5,6粒が三角形をした紙袋に入っています。

それを投げるのですが、近くの人たちの手に行きますが、遠くの私たちの方までは飛んできません。

結局、1袋も手に出来ませんでした。

最後に

協賛の賞品が貼り出して有ります。

何年かブリに玉性院を訪れました。

豆は拾えませんでしたが、お参りに来れて良かったです。

名古屋市の東山動植物園へ行って来ました。今日は岐阜基地の航空祭が有りました。航空祭が喧しいので、ウチに居るのは避けたかったのです。

ジジとババ。2人とも毎日が日曜日です。日曜日と有って動物園に多くの人が訪れていました。別にこんな日に動物園に行かなくてもと言う気がしましたが、行ってきました。

動物園の入口で貰った園内地図です。

上池入口から入りました。

前方に見えるのが上池です。

それに、東山スカイタワーが見えます。

コアラ舎

最初に入るのはコアラ舎です。

コアラのマックス君。

他にミライちゃん。ココちゃん。ティリーちゃん。クレメンツちゃん。

コアラ舎の中。個室なのですが、女の子も居ました。

男の子のピース君も居ました。

ミンナ、お昼ね中でした。

白クマ舎

寝そべる白クマ。

大きなぬいぐるみみたいです。

目が覚めたのか頭を上げました。

眠そうです。

そして、再び寝てしまいました。

一期一会

お昼の時間になりました。

昼食時で、何処も混んでいました。

タマタマ見かけたのがこの席です。その時は空いていて、相席させて貰いました。

私達が退いたらオバアちゃん、2人がこの席に座ろうとしています。

お父さんと娘2人が食事をしていまして相席させてもらいました。

カミさんに向かって「岐阜」は雨だろうか・・・・。こんな言葉、言った覚えが有りません。デモ、お父さんは私達も岐阜なんですよと話しかけて来た気さくなお父さん。奥さんと下のお子さんは柳ヶ瀬へ。そして父娘は東山へ電車で来たと話しました。長良川の北。メモリアルの東に住んでいると言っていました。

私たちは各務原から来るまで来たとか、色々話をしました。

一期一会の事です。

ゾウ舎

ゾウ舎に来ました。

屋外で親子のゾウか。

鼻を伸ばし木の実を取ろうとしています。

こちらはゾウ舎で別のゾウです。

アヌラとコサラ。

今、飼われている2頭がスリランカから来たと紹介しています。

ゾウ舎内の展示施設です。

モニターで紙芝居式に表現しています。

先の大戦の時、ゾウが殺処分されそうになりました。

そして、終戦後ぞう列車で全国の子供達が東山に訪れたというストーリーです。

東山に居たゾウ。

それに今、居るゾウを紹介しています。

一番古いゾウは花子です。

1921年生まれとなっています。

東山動物園がウィキぺディアには1937年に開園したと有ります。

そして今年、80周年を迎えました。

ですから開園当時に居たのが花子です。

フクロテナガサル舎

フクロテナガサル舎の片隅。

2匹が固まっていました。

コスプレ大会が有ったのか、無かったのか。

コスプレ姿の人を何人ね見かけました。

動きだしたケイジくん。

フクロテナガザル。

喉の部分が袋状になっています。

キィー、ー、ー、ー、

文字で表現できない鳴き声を発しました。

そして、舎内をアチコチに移動です。

鳴き声を発した後にアカンーベーをしたのです。

でも、舌を出した顔は撮影できませんでした。

フクロテナガサル舎の周りに沢山の人が居ました。

一日、フクロテナガサル舎の前に居ても鳴き声を聞けないみたいです。

タマタマ、サル舎に来てケイジくんのパフォーマンスを目に出来たのはラッキーでした。

ゴリラ・チンパンジー舎

シャバー二、他のゴリラたち。

沢山の人がゴリラ舎に入っていますが、ゴリラたち。

見えるガラス窓の上に上がり隠れてしまっています。

ガラス窓の反対側にゴリラやチンパンジーの食事が並べて有りました。

白菜やリンゴが有りました。

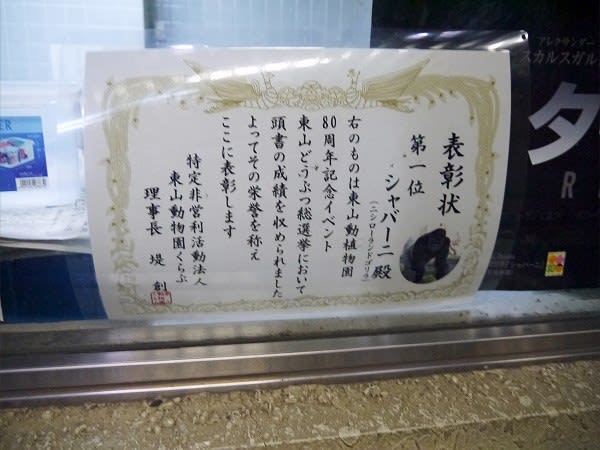

そして、その横に有ったのが表彰状です。

右のものは・・・・・。『物』と言う物体として捉えています。

こんな表現に違和感を感じました。

相手がゴリラであっても、擬人化して、あなたは・・・・・。とならなかったのかと思います。

色付いてきた園内です。

クロオプレーリードッグ。

アメリカンビーバー。

カピバラ。

カバ舎

カバ舎へ来ました。

丁度、水に入るタイミングでした。

そのタイミング。

アップで。

カバ舎のプール。

ハイプから給水する水が落ちています。

その水を口で受け止めています。

気持ち好いのか、ウットリしています。

感想

車で出かけ、東山スカイタワーのところの駐車場へ来たらゲートの前に3台ほど停まっていました。みんな入園する車です。この列の後ろに並んでも、何時入れるか判りません。それでここの駐車を諦めました。

次に向かったのが上池入口の南の駐車場です。地図には橋下駐車場となっています。ここも満車でした。それでも駐車場入口に並びました。そうしたら、5分ほどで出る車があり、停めれました。比較的スンナリと停めれてラッキーでした。

ラッキーと言えば、ケイジ君が鳴き声を発するタイミングを見れたことです。

何年か前に来た時はオオカミ舎、アメリカンバッファロー舎を工事している時でした。今、ゴリラ舎を工事しています。東山が新しい姿に変わろうとしています。そんな中でも、歴代のゾウたちで東山の歴史を感じました。

今、関市板取のモネの池が脚光?浴びています。

何でもない、無名の池です。

その池がモネの池に似ているということで、マスコミに取上げられると、アレよアレよと言う間に有名になりまして、多くの人が訪れるようになりました。野次馬根性で行って見ようかと思いました。

もう1つ。かねてから、行って見たいと思っていたのが、山県市美山町の「舟伏の里へ おんせぇよ~」です。ここは農家レストランなのですが、ここに行くだけのために出かけるのはと、思っていました。それで、農家レストランへ行き、ついでにモネの池へ行って来ました。

舟伏の里へ おんせぇよ~

舟伏の里へ おんせぇよ~ のパンフです。

何処で入手したのか覚えていませんが、行ってみたいと思っていた所です。

舟伏の里へ おんせぇよ~。

http://g-yamagatasya.org/event/2013/10/000108.php

舟伏の里へ おんせぇよ~ へ着きました。

正式な名は北山交流センターと言う山県市の所有する施設です。

かつては北山小学校と言う学校でしたが、児童数の減少から廃校となり、その後に施設を活用している場所です。

舟伏の里と有るように、舟伏山の麓に有り、小学校だった施設です。舟伏山へ登った時に、この場所を目にした事が有りました。それで、一度訪ねてみたいと思っていた場所です。

正面玄関から入ると、舟伏の里にようこそ 農家レストラン「おんせぇよ~」、と書かれた黒板が迎えてくれました。

こちらが農家レストラン「おんせぇよ~」の内部です。

かつては、給食室だったのでしょうか。

奥の方が調理室です。

オバチャンたちが調理し、子供たちが受け取る。

そんな場面が想像できます。

こちらはカミさんが注文した、そば定食です。

蕎麦に太い細いが有るのはご愛嬌でしょう。

こちらは私が注文した舟伏の里特製ランチです。

これにてんぷらとデザート、ドリンクが着くことになっていました。

食べ始め、後からてんぷらが出てくる事になっていました。でも、なかなか出てきませんでした。てんぷら抜きで食事を終えてしまったのです。

食事を終えた後、勘定は特製ランチを注文したけど、てんぷらが出てこなかったので、舟伏せの里 ランチの扱いにして貰いました。

山奥の辺鄙な場所です。訪れる人は少ないだろうと思って行きました。私たちが着いた時、一緒に入ったのが二組の若いご夫婦と子供が一人。この後にも、何組かの人が訪れていました。訪れる客に対して、店側の対応が追いつかない状態でした。注文した人のテーブルに品が届かず、違った人の席に持って行ったりと、チグハグな対応でした。それに注文してから出て来るのに時間も掛かっていました。

日曜日と言う日で多くの人が訪れる日だったので、対応が行き届いていませんでした。オバチャン達がやっている店ですが、取り仕切る人が必要ですし、曜日によっては助っ人を頼むことも必要でしょう。

折角、多くの人が訪れても、再度ここへ来たいと言う人が出てきません。

辛口な記述をしましたが、リピーターの出るような店になって欲しいです。

農家レストランに興味を持ちましたら、舟伏山に登った帰りに寄ってはどうかと思います。

https://yamagata-base.com/story/21

混雑していなければ、何処から来たの~。と、そんな話も出来たのでしょうが、とても混雑していまして、オバチャン達と会話を楽しむ。

そんな余裕が無い状態でした。

北山交流センターの外に出ました。

閉校の記念碑が設けられています。

上の左は校舎に着いていた時計です。下の右は正面玄関から入って、直ぐの廊下に有った時計です。何れも9時45分で停まっています。

説明で平成9年3月25日9時45分と、判ります。食事をした時、隣の席の人とも話したのですが、この時刻が何の時間なのでしょうねと。もう、1つ閉校式が終了した時間とかの説明があれば判り易いのですが・・・・・。

ず~と子供たちを見守り続けてきた二宮金次郎の石像です。

別の石碑には明治32年の開校以来80余年の歴史・・・とあり、昭和56年3月休校と有りますので、平成9年に、いきなり閉校になったのでなく、休校から再び開校して、閉校にいたったのかも知れません。

北山交流センターの全景です。

教室が何室有るのか判りませんが、各学年、1教室程度だったのでしょう。もう、閉校と言う時期には1学年に数人と言う人数しか居なかったかも知れません。

広いとは言えない運動場。

そこに子供たちの姿が有った頃を想像します。

モネの池

今、話題となっているモネの池。

旧板取村の南端に位置します。

混雑すると聞いていましたので、離れた場所に車を停め、歩きました。

池の近くへ来るとすごい人が居ますので、あの場所が例の池だと直ぐに判りました。

清冽な水。

鯉が悠然と泳いで居ます。

その池を取り囲むように観光客が来ています。

池の底が判る透明度です。

池の状態はこのようなモノで、周りに観光客が居ます。

スイレンが咲いています。

綺麗な水で青空と周りの山が写っています。

部分的に撮影すれば、モネの池、そのものと言う感じがします。

スイレンを撮りました。

誰が言い出したのか知りませんが、その事をマスコミが取上げ、瞬く間に人々が押し寄せるようになりました。私も出かけましたので、野次馬根性の持ち主の1人となります。流行の事にワッと取り付くのは、日本人の特性と言えるのでしょう。

確かにモネの池に似た部分が有ります。正面から見えた橋ですが、この橋が太鼓橋だと、よりモネの池らしく感じれることでしょう。

出かけた私が申すのも、ナンですが、物好きな人が多いと思いました。

熱し易く冷め易い。こんなブレイクも一過性な事となるのでしょう。

高賀神社 神水庵

こちらに来たついでと思い、神水庵へ寄りました。

以前はこのような建物は有りませんでした。水を汲みに来る人が増え、このように整備されました。そして、水を汲む人にお金を払って貰って取水するような形になりました。

このような形になったのは何時頃だったのだろうと思います。

少しお水を戴くだけとお断りして、入口から通らせて貰いました。

ペットボトルとかと言うレベルでなく、ポリタンクを持参してきて水を汲んでいきます。

満タンのポリタンクを運び出すための、手押し車も準備されています。

これだけの水を持ち帰る。ここの水でお米を炊くと美味しいとか、言われているのかも知れません。

高賀神社

高賀神社にお参りしました。

私たち以外にも訪れた人が居ました。

神社の階段の下。

猿虎蛇のブロンズ像が備わって居ます。

最後に

7月の最終日曜日でした。

農家レストラン。ラステンほらど。そしてモネの池。

何れも沢山の人が押し寄せていました。

板取川沿いでは、川畔で寛ぐ人たちを見かけました。

夏休みに入ってからの日曜日で、皆が出かけた日でした。

4月の第2土曜と日曜日。美濃まつりの日です。

美濃市で開かれる美濃まつりを見に行って来ました。シナイと言う長い竹に飾られた和紙の華。

町内を練り歩く神輿。

そんな、お祭を見物してきました。

美濃橋・上有知湊跡

車を停めたのは長良川の河原です。

市内各所に駐車場が有りましたが、何れも混雑していました。

ここに停めて少し歩けば良いと思っていました。

前方に見えるのが美濃橋です。

橋のたもとでスケッチするグループが居ました。

スケッチする姿。

別の角度から

こんな景色が見えます。

上有知湊跡の住吉灯台が良い風景となっています。

これから渡る美濃橋です。

美濃橋の上から。

橋を渡り、美濃まつりの会場に向かいます。

美濃橋の上から。

親子でしようか。

水遊びに興じています。

美濃橋を渡り終えました。

上流に新美濃橋が見えます。

橋の横に枝垂れサクラが咲いていましたが、満開時期が過ぎていました。

まつりからの帰路

上有知湊跡に寄りました。

住吉灯台がポイントで、良い景色になっています。

上有知湊跡から上流を眺めた風景です。

上有知湊跡の説明板。

帰りに美濃橋を渡ります。

美濃橋が大正5年に建設されたと有ります。

大正5年と言うと、建設されてから約100年になります。

橋が錆をおびてきています。塗り替えることも必要ですし、20名以上で渡らないようにとなっていますが、ワイヤーを交換するなど抜本的な対策が必要だと思います。

国指定の重要文化財となっていますが、改修工事が必要でしょう。

美濃橋の上から。

真夏になると水泳をする人で賑わうことでしょう。

美濃橋の上から。

橋を渡ります。

美濃橋の上から。

まつりに行く時に見かけた家族です。

子供は遊んでいますが、親は寝ています。

美濃橋の上から。

まつりに出かけるときに見かけた、スケッチのグループです。

良い絵は描けましたか?

これから、まつり会場へ向かうのでしょう。

美濃橋を渡り、まつり会場へ行って来ました。

この近くを曽代用水が流れています。

曽代用水が世界かんがい遺産に指定されたと幟旗が立っていました。用水が長距離で多くの場所に案内板を設けるのは無理ですが、美濃橋、上有知湊跡、曽代用水でまとまったゾーンを形成させれます。効果的にPRに取り組んでいく必要があると思います。

折角、観光資源が有るのに生かしきれていません。

美濃まつり

まつりのパンフです。

うだつの家屋がある通りに来ました。

前方に花みこしが見えます。

花みこしを追いかけて来ました。

街中を練り歩きます。

先回りしてみこしが来るのを待ちました。

子供みこしが来ました。

子供サイズの太鼓があり、みこしを担ぐ勢いを煽ります。

子供みこしに続いてきたのが大人の花みこしです。

「オイサー」「オイサー」と迫力有る声が出て、まつり景気を煽ります。

ピンクの和紙。

この竹の事を「シナイ」と呼んでいます。シナイというと、竹刀の字を使うのかも知れません。

シナイがみこしの中心に束ねてあります。

鍛治屋町に有った、信州屋と言う菓子の店に入りました。

美濃の黒助と言う黒糖ゴマ味の外郎を買いました。美味しかったです。

店内に武者飾りが有りました。美濃は和紙の町です。和紙を使った灯りが置かれていました。

こちらは別の店です。

店を開いているような、閉じているような感じの店でした。

お婆さんが店番をしていました。

声を掛けて店内に入らせて貰いました。武者飾りが飾って有りました。

枝垂桜が満開の広場です。

ここは美濃流し仁輪加のコンクール会場となる場所です。

今夜コンクールが開かれます。

街の中を歩きました。

舟山車が展示して有ります。

喫茶店の表に飾られていた武者飾りです。

山車。浦島車です。

浦島車の解説板です。

浦島車の垂れ幕。

朱色の生地に龍が描かれています。

金糸を使った刺繍でとても豪華に見えました。

この垂れ幕を見ていると、男性が説明してくれました。

垂れ幕は1000万円以上も掛かったのだそうです。1台の山車の垂れ幕で、1000万を越える金額。凄いことだと思いました。

古いものから新しいものにするのに、地区で積み立てをしていたと語りました。毎年、毎年積み立ててきて、今日の姿となりました。

「まさご」のハッピを羽織った男性が説明してくれました。

山車の唐子です。

唐子が下に安置して有りました。

少し、離れた所でした。男性がそこに唐子が有ると、唐子の場所を指しました。

このことも、男性が教えてくれなかったら、見落としていたかも知れません。

明日は、唐子を乗せて、山車が町内を練り歩きます。

帰路。

小倉山公園に寄りました。

沢山の屋台が並んでいました。

美濃まつりのパンフの裏側にみこしが廻る順路が書かれていました。花みこしが八幡神社に結集するのが8時20分で8時30分に神社を出発するとなっていました。長良川の河川敷についたのが10時半近くでした。みこしが出発していて、最後のみこしを追いかけ、どうにかみこしを見る事が出来ました。着くのが、もう少し遅かったら見る事が出来なかったところです。1町内だけでしたが、みこしを見れて良かったです。

岐阜市南鏡島に岐阜市立商業が有ります。ここで、毎年、11月3日に市岐商デパートが開催されます。(昨年は柳ヶ瀬で行われました)カミさんは、以前に来た事が有ると言っていますが、私は初めて来たように感じます。今回が第33回となっています。これだけ回数を重ねて来れば、歴史的な行事です。

市岐商デパート。悪い言い方をすると、お店屋さんゴッコ。良い言い方をすると生の商業体験が経験できるイベント。商業の高校であり、仕入れから販売までの実体験です。

校庭が駐車場になっています。

長蛇の列で、ここまで来るのに30分ほど要しました。

1人1役で交通整理に当たっています。

これから体育館に入ります。

体育館の中。

凄い人で賑わっています。

カミさんの最初の買い物。

ここは沖縄の物産を扱う店。

ここでシークワーサーのジュースを買いました。

ここでお勘定。

女子高生たちは紅型柄のハッピを着ています。

次のブース。

ここではどら焼を買いました。

籠の中には4個ですが、2個追加して6個買いました。

PTA会長の名札を付けた男性。

チョッと話を聞いてみたのです。

市岐商は高校野球の地区大会で1回戦で負けるようなチームでは有りません。それで、強豪校のイメージが有って、男子生徒はそれなりに居るのだと思い込んでいました。会長に男女比を聞きましたら、6対4か7対3だと応えてくれました。商業高校で女の子の方が多かったのです。女の子が多いので、明るいですよと話していました。

右側は関の刃物のブースです。

余り、お客は居ませんでした。

こちらは食料品のブースです。

ここで鍋ツユを買いました。

校歌。

体育館の中でして、校歌が額に収められて掲示して有ります。

体育館の外に出てきました。

PTAのブース。

父兄が五平餅やだんごを焼いていました。

イベントでこのような事はお世話様ですが、名札を付けており、父兄同士が知り合うきっかけになります。「〇〇ちゃんのお母さん。だんごを焼いていたよー」、と言うように話題になるのでしょうか。

子供が大きくなり、今の高校の状態を知りません。

市岐商の名は知って居ても、何科が有るのか知りません。

このような機会。PRしてもらえたらと思いました。

今シーズンの長良川の鵜飼が始まる。

鵜飼開きに行って来ました。

岸から眺めているものでしたが、鵜匠が扱う手縄と鵜の動き。

篝火の灯り。

光のショーと呼んでよい様な迫力を感じました。

19時09分です。

長良川の川岸に着きました。

まだ明るさが少し残っていました。

屋形船が岸に係留され、乗船客の声が聞こえてきます。

屋形船の前を踊り子の船が通過して行きます。

踊っているのは、鵜飼音頭だと思います。

船頭さんが巧みに船を操ります。

顔の近くの篝火。

熱いことだと思います。

ピンボケでスミマセン。

テレビ局が取材に来ています。

撮り逃してはならないように、ダブルのカメラで追っています。

クライマックス。

総がらみが始まりました。

手前の船はテレビ局の船です。

好いシーンが撮影できたでしょう。

鵜匠をアップで。

並んで下って来ます。

鵜匠をアップで。

左にもう1人の鵜匠が写っていました。

1瞬1瞬のシャッターチャンス。

2人、もっと上手に捉えればと思いました。

奥の方が長良橋です。

総がらみで下っています。

その様子を眺める、屋形船がずら~と並んで居ます。

総がらみが過ぎた時間に川岸から打上げ花火が行われました。

真近な花火。

迫力が有りました。

花火の右の点はライトアップされた岐阜城です。

大輪の花火が炸裂します。

花火が開くと同時に爆音が響きます。

近くの金華山に反響し大きな音でこだまします。

最期に

岸からでは有りましたが、何年かブリに鵜飼開きを見ました。

鵜匠が手縄で鵜を扱いながら鵜船が下っていきました。

ほんの、一瞬に船は過ぎていきます。

篝火の美しさ。

光の芸術。

そんな風に感じました。

今、岐阜博物館のマイミュージアムでNゲージの展示が開かれています。

模型の展示が主なのですが、県内のJRと私鉄、それに第3セクターの車両も取上げています。

今回のマイ・コレクションのチラシ。

会場内には小さな鉄道ファンも。

岐阜県の鉄道の歩みとなっていますが、いわゆる鉄道史です。

このようなパネルが7枚展示してありました。

鉄道が敷設された時期の説明です。

高山線の初期のディーゼルカー。

名鉄のキハ8200系も展示して有ります。

この列車は名鉄の神宮前から高山へ向かっていたものです。

鵜沼駅には名鉄船から高山線に入る線路が有りましたが、今ではその線路もなくなりました。

これも、時代の流れですね。

キハ58系は急行たかやま号で大阪と高山を結んでいました。

今はワイドビューひだとなり、名古屋、高山間の列車に連結して運行しています。

今の高山線を運行している列車です。

キハ48は美濃太田以遠を運行する車両です。

来年以降はキハ75系になるようです。

こちらはトワイライトエクスプレス。

大阪と札幌を結んでいる列車ですが、来年3月までの寿命です。

忠節橋のジオラマです。

こちらはドクターイエロー。

上から見るとパンタグラフを監視する窓が有る事が判ります。