年が明けて4日に出掛けたきりで冬籠り。従って相変わらず阿夫利神社

今日は特別に寒く電車のホームでは人の吐く息が真っ白。東京に初雪。

阿夫利神社参拝の折に百一日参りで有名な「茶湯寺」を訪ねてみた。

本尊は釈迦が涅槃に入った(亡くなった)時の様子を表し右手を枕にして

横臥する等身大の木彫の涅槃釈迦像(寝釈迦様)です (窓越しに見学)

彫刻の涅槃像は日本では数少なく貴重なもので伊勢原市の重要文化財

茶湯寺(ちゃとうてら)の扁額

寺の名前がで平仮名書かれているのは珍しい

民家の縁側の様な 百一日参り 茶湯寺

”わらべじぞう”なるものは初めてお目にかかりました

(22年1月4日撮影・大山 茶湯寺にて)

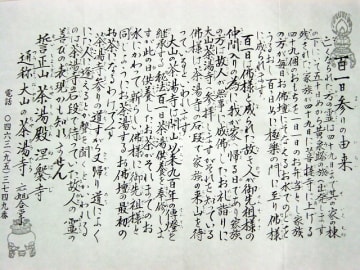

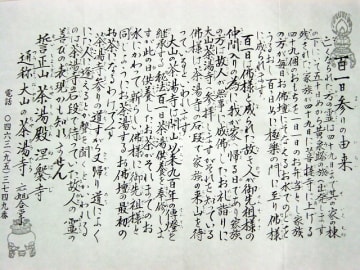

百一日参りの由来

上記パンフより抜粋

亡くなられた方は49日までその家に居て、50日目から仏への旅立ち

百日目に極楽門に至り、仏様になられる由。仏になられた故き人が

101日目にご先祖様の仲間入りりの為に我が家に帰る日であります

家族の方は故人が無事に成仏した事に対してお礼参りに大山茶湯寺

を参拝します。それを知っている仏様は茶湯寺の石段で家族の来山を

待っていると言われているそうです。

今日は特別に寒く電車のホームでは人の吐く息が真っ白。東京に初雪。

阿夫利神社参拝の折に百一日参りで有名な「茶湯寺」を訪ねてみた。

本尊は釈迦が涅槃に入った(亡くなった)時の様子を表し右手を枕にして

横臥する等身大の木彫の涅槃釈迦像(寝釈迦様)です (窓越しに見学)

彫刻の涅槃像は日本では数少なく貴重なもので伊勢原市の重要文化財

茶湯寺(ちゃとうてら)の扁額

寺の名前がで平仮名書かれているのは珍しい

民家の縁側の様な 百一日参り 茶湯寺

”わらべじぞう”なるものは初めてお目にかかりました

(22年1月4日撮影・大山 茶湯寺にて)

百一日参りの由来

上記パンフより抜粋

亡くなられた方は49日までその家に居て、50日目から仏への旅立ち

百日目に極楽門に至り、仏様になられる由。仏になられた故き人が

101日目にご先祖様の仲間入りりの為に我が家に帰る日であります

家族の方は故人が無事に成仏した事に対してお礼参りに大山茶湯寺

を参拝します。それを知っている仏様は茶湯寺の石段で家族の来山を

待っていると言われているそうです。

阿夫利神社までの登山道は男坂と女坂の2本があり、女坂に人の眼の形を

した眼形石がある。手を触れてお祈りをすれば、眼の病が治ると言い伝えら

れている由にて、触りまくってお祈りをして来たが・・はてさて効果の程は・・・

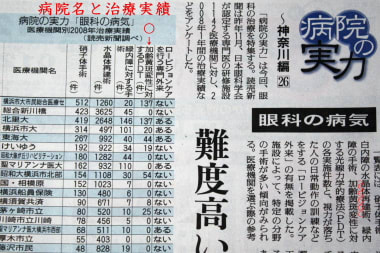

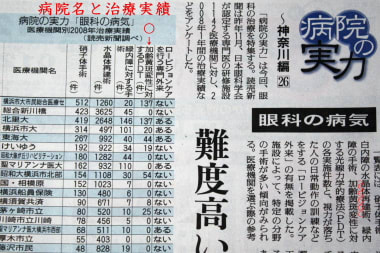

昨日10日付け読売新聞「病院の実力」神奈川編に加齢性黄斑変性のPDT

(光線力学的療法)の記事があり、施設によっては特殊な薬剤とレーザーを

組み合わせ、視細胞の集まった中心部も治療できるとの朗報の記載がある

黄斑変性は治療法がないと言われて、ショックを受けていた小生が治療法が

ある事を知り明るさを取もどせた事は、早速に眼形石をさすった効果の表れか

↓眼形石(めかたいし) どうしても眼の形には見えないのだが・・・

七不思議(眼形石)の説明

眼形石の上にやさしい観音様(十一面観音)が・・・

朗報を知った気のせいか、観音様のお顔がことのほか優しく見えます

(22年1月4日撮影・大山登山道、女坂にて)

1月10日付け読売新聞(北里大学が治療数137例でトップ)

した眼形石がある。手を触れてお祈りをすれば、眼の病が治ると言い伝えら

れている由にて、触りまくってお祈りをして来たが・・はてさて効果の程は・・・

昨日10日付け読売新聞「病院の実力」神奈川編に加齢性黄斑変性のPDT

(光線力学的療法)の記事があり、施設によっては特殊な薬剤とレーザーを

組み合わせ、視細胞の集まった中心部も治療できるとの朗報の記載がある

黄斑変性は治療法がないと言われて、ショックを受けていた小生が治療法が

ある事を知り明るさを取もどせた事は、早速に眼形石をさすった効果の表れか

↓眼形石(めかたいし) どうしても眼の形には見えないのだが・・・

七不思議(眼形石)の説明

眼形石の上にやさしい観音様(十一面観音)が・・・

朗報を知った気のせいか、観音様のお顔がことのほか優しく見えます

(22年1月4日撮影・大山登山道、女坂にて)

1月10日付け読売新聞(北里大学が治療数137例でトップ)

神奈川県名産百選の一つで神奈川県を代表する郷土玩具大山こま

鮮やかな線模様は全国的にも珍しく、ふっくらととして木肌の温もりを

感じる民芸的な味わいのある郷土玩具。歴史的には江戸時代中期の

頃から”大山信仰”と結びついて発達した伝統的なこまで、家内安全、

商売繁盛、五穀豊穣を祈る縁起物でもある。こまは「よく廻る」ことから

「金運がついて廻る」と「知恵が廻る」ともいわれる縁起物でもあります

金廻りの悪いお前には、せめて無い知恵を絞って廻せと聞えてきます

ビニールに包まれ、反射して良く撮れないので看板で↑紹介

街には大山こまの碑(?)が・・・

阿夫利神社参道の土産物屋 ケーブル駅まで384段の石段が続く

(22年1月4日撮影・大山にて)

鮮やかな線模様は全国的にも珍しく、ふっくらととして木肌の温もりを

感じる民芸的な味わいのある郷土玩具。歴史的には江戸時代中期の

頃から”大山信仰”と結びついて発達した伝統的なこまで、家内安全、

商売繁盛、五穀豊穣を祈る縁起物でもある。こまは「よく廻る」ことから

「金運がついて廻る」と「知恵が廻る」ともいわれる縁起物でもあります

金廻りの悪いお前には、せめて無い知恵を絞って廻せと聞えてきます

ビニールに包まれ、反射して良く撮れないので看板で↑紹介

街には大山こまの碑(?)が・・・

阿夫利神社参道の土産物屋 ケーブル駅まで384段の石段が続く

(22年1月4日撮影・大山にて)

流行の携帯電話位置ゲームのコロプラの加盟店が神奈川県に2店舗ある

鎌倉・漬物屋(あきもと)と伊勢原市・お茶屋(茶加藤)である。過日参拝した

大山阿夫利神社(伊勢原市)の帰りに茶加藤に立ち寄る。老舗の専門店

ならではの美味しいお茶のサービスを受けて、お土産にお茶一袋を買って

コロカ(コロプラカード)を手にいれる。かつては、年寄り客が多いお茶屋に

コロカを求める若いお客と売上が増えて、店はコロプラ効果を喜んでいた

私もお茶屋さんには何十年ぶりかに入ってみた

茶加藤発行のコロカ(CoLoCa)

茶加藤の店舗

茶加藤の店内

壺入りのお茶などは高くて私の口には合わないだろう

店内につるされている「茶加藤」の書。 加藤茶んより古いでしょう

江戸時代には両替屋もやっていた老舗中の老舗です

(22年1月4日撮影・「茶加藤」にて)

鎌倉・漬物屋(あきもと)と伊勢原市・お茶屋(茶加藤)である。過日参拝した

大山阿夫利神社(伊勢原市)の帰りに茶加藤に立ち寄る。老舗の専門店

ならではの美味しいお茶のサービスを受けて、お土産にお茶一袋を買って

コロカ(コロプラカード)を手にいれる。かつては、年寄り客が多いお茶屋に

コロカを求める若いお客と売上が増えて、店はコロプラ効果を喜んでいた

私もお茶屋さんには何十年ぶりかに入ってみた

茶加藤発行のコロカ(CoLoCa)

茶加藤の店舗

茶加藤の店内

壺入りのお茶などは高くて私の口には合わないだろう

店内につるされている「茶加藤」の書。 加藤茶んより古いでしょう

江戸時代には両替屋もやっていた老舗中の老舗です

(22年1月4日撮影・「茶加藤」にて)

かわらけ投げは本来、高所から土器の杯を投げて、風に舞うさまを見て

楽しむ遊びで京都の愛宕山などで花見の時期に遊客を楽しませたもの

転じて寺で厄除け、観光地でお遊びとなって各地にあり

大山寺の「かわらけ投げ」は、“厄除け”と書かれた直径6cmの天日干し

の かわらけ(杯)を崖下に投げると、厄除けに効くだけでなく、がけ下の

直径2.5mの福輪をくぐれば幸運をもたらすとして、商売上手の大山寺

かつての野球少年は腕に自信があり、年の始めの幸運をかけて投げて

みたが福輪を遥かに外す。杯が2枚¥300は高すぎて再挑戦は止める

今年は茅の輪くぐりとかわらけ投げの福輪と、輪に縁がある予感

崖下に向けてかわらけを投げる所

①投げて厄を落とし②砕いて厄を祓い ③的(福輪)を通して願いを叶える

福輪はこの様に小さな的ですからくぐらせるには少々無理

(22年1月4日撮影・大山寺にて)

楽しむ遊びで京都の愛宕山などで花見の時期に遊客を楽しませたもの

転じて寺で厄除け、観光地でお遊びとなって各地にあり

大山寺の「かわらけ投げ」は、“厄除け”と書かれた直径6cmの天日干し

の かわらけ(杯)を崖下に投げると、厄除けに効くだけでなく、がけ下の

直径2.5mの福輪をくぐれば幸運をもたらすとして、商売上手の大山寺

かつての野球少年は腕に自信があり、年の始めの幸運をかけて投げて

みたが福輪を遥かに外す。杯が2枚¥300は高すぎて再挑戦は止める

今年は茅の輪くぐりとかわらけ投げの福輪と、輪に縁がある予感

崖下に向けてかわらけを投げる所

①投げて厄を落とし②砕いて厄を祓い ③的(福輪)を通して願いを叶える

福輪はこの様に小さな的ですからくぐらせるには少々無理

(22年1月4日撮影・大山寺にて)

今日は仕事始め。通勤電車も通常の混雑に戻る

阿夫利神社は今回で3回目でしたが、阿夫利神社の近くにありながら

大山寺は初めての参拝。ケーブルの途中駅に大山駅があるが険しい

登山道を歩いて参拝する。元旦~立春まで本尊御開帳の期間であり

国宝の鉄不動明王にお眼にかかれて最高の幸せ。今年の運の良さ!

扁額 由緒ある古い寺にしては右からの読みが珍しい

雨降山(あふりさん)大山寺、本堂

本尊 国宝鉄造不動明王(鉄不動明王=くろがね不動明王)

1264年に願行上人が鋳造。 迫力ある威圧感と重量感に圧倒される

≪不動明王≫←詳しくは

関東八十八ヶ所霊場の第60番札所の案内板

関東八十八ヵ所霊場でもあるが関東三十六不動第一番札所でもある

南無鉄(くろがね)不動明王の幟がはためく参道

階段手前を右に行くとケーぶるの駅、階段上は登山道

(22年1月4日撮影・大山寺にて)

阿夫利神社は今回で3回目でしたが、阿夫利神社の近くにありながら

大山寺は初めての参拝。ケーブルの途中駅に大山駅があるが険しい

登山道を歩いて参拝する。元旦~立春まで本尊御開帳の期間であり

国宝の鉄不動明王にお眼にかかれて最高の幸せ。今年の運の良さ!

扁額 由緒ある古い寺にしては右からの読みが珍しい

雨降山(あふりさん)大山寺、本堂

本尊 国宝鉄造不動明王(鉄不動明王=くろがね不動明王)

1264年に願行上人が鋳造。 迫力ある威圧感と重量感に圧倒される

≪不動明王≫←詳しくは

関東八十八ヶ所霊場の第60番札所の案内板

関東八十八ヵ所霊場でもあるが関東三十六不動第一番札所でもある

南無鉄(くろがね)不動明王の幟がはためく参道

階段手前を右に行くとケーぶるの駅、階段上は登山道

(22年1月4日撮影・大山寺にて)

昨年は3日に ≪菜の花と富士山≫ を見に出掛ているが、今年の三が日は

飲んじゃ寝、喰っちゃ寝、テレ寝で過ごし、本日初始動。大山丹澤国定公園の

大山登山に出掛けるが、膝と相談して阿夫利神社を参拝し初詣に切り替える

今日の神社は初詣客6割登山客4割位でしたから山頂の混雑振りが伺えます

阿夫利神社の扁額

↓108段の階段を登りつめると鳥居の向こうに本殿が

「新玉の 年の始めにくぐる輪は 千歳の命 のぶと言うなり」

↑↓茅の輪くぐり(3回廻る)済ませて参拝。 古来より茅の輪(ちのわ)を

くぐる事により罪けがれを祓い清浄な心身になると言われている由

↓阿夫利神社本殿 (酒井のりぴーは炙り)

(22年1月4日撮影・大山阿夫利神社にて)

飲んじゃ寝、喰っちゃ寝、テレ寝で過ごし、本日初始動。大山丹澤国定公園の

大山登山に出掛けるが、膝と相談して阿夫利神社を参拝し初詣に切り替える

今日の神社は初詣客6割登山客4割位でしたから山頂の混雑振りが伺えます

阿夫利神社の扁額

↓108段の階段を登りつめると鳥居の向こうに本殿が

「新玉の 年の始めにくぐる輪は 千歳の命 のぶと言うなり」

↑↓茅の輪くぐり(3回廻る)済ませて参拝。 古来より茅の輪(ちのわ)を

くぐる事により罪けがれを祓い清浄な心身になると言われている由

↓阿夫利神社本殿 (酒井のりぴーは炙り)

(22年1月4日撮影・大山阿夫利神社にて)

昨夜は満月、今朝は大快晴の中で年が開けました

昨夜は満月、今朝は大快晴の中で年が開けました