国指定史跡 城輪柵跡(きのわさくあと)

先日、玉簾の滝に向う途中に偶然出合った史跡です。

政庁跡ですが、平安時代の出羽国府跡という説が有力です。

出羽国自体は712年に置かれています。(続日本紀)

737年には、大野東人が多賀城と出羽柵の連絡を拓いています。

ちなみに多賀城政庁は724年に創建です。

ここ城輪柵の創建は815年です。 それ以前の出羽柵は秋田村高清水など・・・・

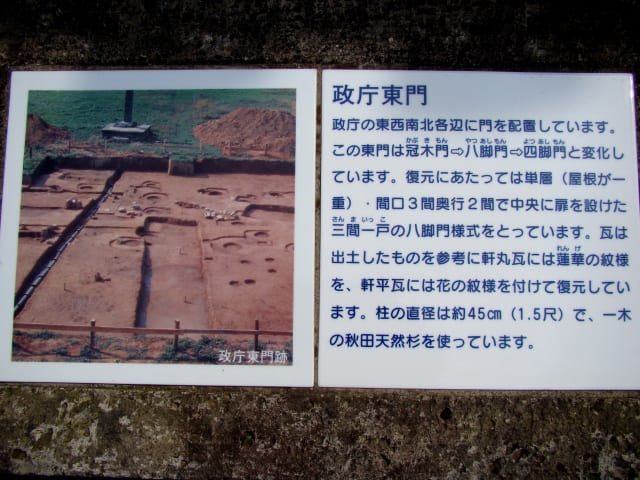

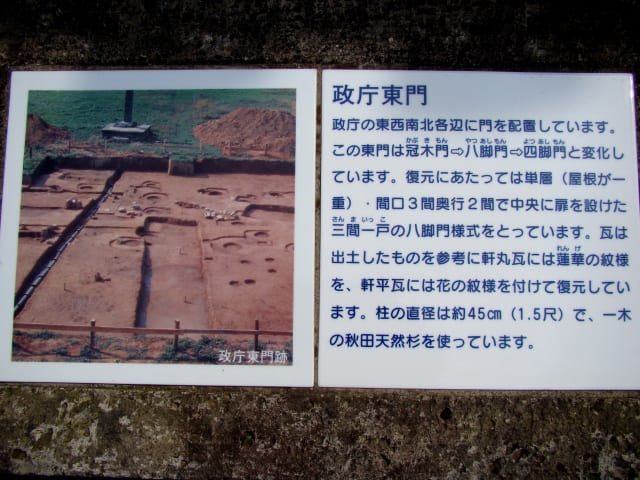

政庁南門

政庁西門

将棋の駒なども発掘されていました。「兵」の文字がありました。

きっと「歩」みたいな物でしょうね。

先日、玉簾の滝に向う途中に偶然出合った史跡です。

政庁跡ですが、平安時代の出羽国府跡という説が有力です。

出羽国自体は712年に置かれています。(続日本紀)

737年には、大野東人が多賀城と出羽柵の連絡を拓いています。

ちなみに多賀城政庁は724年に創建です。

ここ城輪柵の創建は815年です。 それ以前の出羽柵は秋田村高清水など・・・・

政庁南門

政庁西門

将棋の駒なども発掘されていました。「兵」の文字がありました。

きっと「歩」みたいな物でしょうね。

これなら敵も恐れをなして逃げ出すでせう。

一応写真を撮ってきたので、密かにアップしました。

意外なところにあった政庁跡に自分でも驚いた次第です。

現代においても日本海側はおおらかでのんびりした県民性を感じます。

でも文化的には日本海側の方が蝦夷の時代の雰囲気がより残っているような・・・

それにしても、やっぱ多賀城って古いのね。