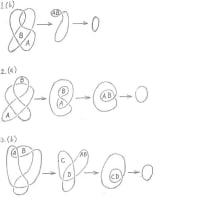

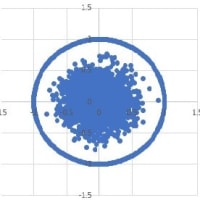

量子力学において、量子の振る舞いを説明する事例として、よく挙げられるのが二重スリット実験である。この実験では、二重スリットを通過した1個の量子が波動の重ね合わせにより干渉を起こすことが知られている。自然科学カフェのスタッフさんと話をしていて、不用意にも波動の間の「相互作用」により干渉を起こす旨の説明をしてしまい、スタッフさんから、それは「相互作用ではない」とのご注意をいただいた。そこで、再び同じ過ちをくりかえさないために、相互作用と、量子波動がもつ「相関関係」との違いを明確に説明することにした。

「作用」という用語を使う場合には、量子または質点に外力が働くことが前提となっている。たとえば、量子間で電磁気力を伝える粒子は光子なので、量子間に光子が介在せず、他の外力も媒介しなければ、両者には相互作用がないことになる。質点系の場合も同様であり、遠く離れた星の光を地球上の人間が観測できるのは、星から到来する光子群が人間の目や観測機器に作用するからに他ならない。

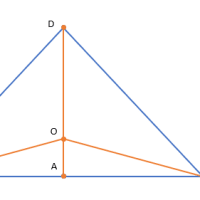

一方、二重スリット実験において、二重スリットを通過した波動の間には1個の量子が元々もっていた相関関係が保存されると考えるので、波動の重ね合わせにより干渉を起こすことになる。これは、外力による相互作用ではない。

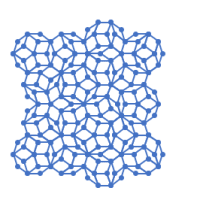

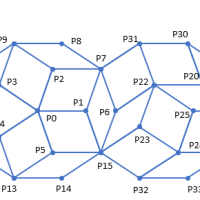

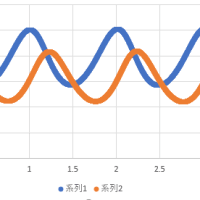

二つの量子が相関関係をもつ「量子もつれ」という現象がある。たとえば、量子のスピンの方向がそれぞれ重ね合わさった状態にあるときには、両方の量子は強い相関関係をもつので、その観測結果は理論的に予想できて、一方の量子のスピンの方向が「上向き」であれば、他方の量子のスピンの方向は「下向き」に決まる。しかし、一方の量子のスピンの方向が「上向き」なのか「下向き」なのかは、観測されるまで不確定である。つまり、二個の量子A,Bが「量子もつれ」の関係にあるとき、AとBとが十分遠く離れていても、Aの物理量の測定を行ってその値が確定すれば、Bの物理量の値が瞬時に確定する。Aの情報が光の速度を越える速さでBに伝わることになるので、非局所的長距離相関という。ただし、二つの量子には電磁気力のような外力が働かないものとする。二つの量子間には、理論的には重力が働くが、微弱なので無視できる。こうしてみると、二つの量子の間の相互作用は無視できるが、相関関係があれば情報の伝達には時間がかからないことになる。

量子もつれの特徴である非局所的長距離相関を知ると、宇宙には「時間は存在しない」という説が現実味を帯びたものに感じられる。物理学者の松浦荘氏は、「私たちが思い込んでいる「時間」という存在は、物体の運動が持つ性質を説明するために導入された仮説だった、というのが事の真相です。」と述べている。

2022年6月12日付のブログ「量子論についての雑感」中の「相互作用がなくなる」の記述は、「相関関係がなくなる」に訂正します。また、2019年6月16日付のブログ「常温でコヒーレント状態を維持する量子現象」中の「(二重)スリットを通過した電子は二つの球面波に分離し、」の記述は、「二つの球面波となり、」に訂正します。

「作用」という用語を使う場合には、量子または質点に外力が働くことが前提となっている。たとえば、量子間で電磁気力を伝える粒子は光子なので、量子間に光子が介在せず、他の外力も媒介しなければ、両者には相互作用がないことになる。質点系の場合も同様であり、遠く離れた星の光を地球上の人間が観測できるのは、星から到来する光子群が人間の目や観測機器に作用するからに他ならない。

一方、二重スリット実験において、二重スリットを通過した波動の間には1個の量子が元々もっていた相関関係が保存されると考えるので、波動の重ね合わせにより干渉を起こすことになる。これは、外力による相互作用ではない。

二つの量子が相関関係をもつ「量子もつれ」という現象がある。たとえば、量子のスピンの方向がそれぞれ重ね合わさった状態にあるときには、両方の量子は強い相関関係をもつので、その観測結果は理論的に予想できて、一方の量子のスピンの方向が「上向き」であれば、他方の量子のスピンの方向は「下向き」に決まる。しかし、一方の量子のスピンの方向が「上向き」なのか「下向き」なのかは、観測されるまで不確定である。つまり、二個の量子A,Bが「量子もつれ」の関係にあるとき、AとBとが十分遠く離れていても、Aの物理量の測定を行ってその値が確定すれば、Bの物理量の値が瞬時に確定する。Aの情報が光の速度を越える速さでBに伝わることになるので、非局所的長距離相関という。ただし、二つの量子には電磁気力のような外力が働かないものとする。二つの量子間には、理論的には重力が働くが、微弱なので無視できる。こうしてみると、二つの量子の間の相互作用は無視できるが、相関関係があれば情報の伝達には時間がかからないことになる。

量子もつれの特徴である非局所的長距離相関を知ると、宇宙には「時間は存在しない」という説が現実味を帯びたものに感じられる。物理学者の松浦荘氏は、「私たちが思い込んでいる「時間」という存在は、物体の運動が持つ性質を説明するために導入された仮説だった、というのが事の真相です。」と述べている。

2022年6月12日付のブログ「量子論についての雑感」中の「相互作用がなくなる」の記述は、「相関関係がなくなる」に訂正します。また、2019年6月16日付のブログ「常温でコヒーレント状態を維持する量子現象」中の「(二重)スリットを通過した電子は二つの球面波に分離し、」の記述は、「二つの球面波となり、」に訂正します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます