近い過去と、すこし遠い過去、現在の政治の惨状を理解するために。

①「田中秀征(序)」 (2013.12.6記, (映画『東京家族』18)へ転記)

直接の始まりは、「政治改革」と「選挙制度改革」を混同した言葉のゆるさに起因するのではないか?

“政治改革法の成立とともに、細川政権の「政治改革政権」としての一義的使命は終わり、それによる求心力はほぼ消滅した。(中略)

また、細川政権は、会期末の土壇場で、自民党と妥協して政治改革法案の成立を図った。これは瞬間的にせよ、反自民の枠を越え、大連立、挙国一致体制が現出したことを意味している。それまでかたくなに自民党に背を向けていた連立与党も、ここで初めて自民党と向き合い固い握手をかわすことになる。かくして細川政権の非自民、反自民の性格が一気に薄められ、それによる求心力も急速に弱まることになった。”

『さきがけと政権交代』 田中秀征 (東洋経済新報社 1994年4月14日 発行)

ここでまず、政治的課題がある度に言及される、「公債残高の累増」の表を見ると、

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/004.htm

平成5年(1993年)の細川政権の後に、グラフの性格が一変している。

② 「田中秀征(1)」 (2013.12.8記,転記)

細川非自民連立政権に参加しなかった共産党を一旦除いて考えると、これ以後の20年は、“大連立、挙国一致体制が現出した”時代であったとも言え、実質的な野党の消滅が、行政の暴走を招き、行きついたひとつの場所が、「2013.12.6」だった。

後述するが、「さきがけの志」の大枠は正しかったと、今も私は考えているが、実際に現出したものは、立法機関の“死”であった。それは何故か?

ここで、最近の田中氏の発言が、あるサイトで紹介されていたので、URLを貼っておく。

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201312/2013120400767 (時事ドットコム)

“衆院が小選挙区制になって、公認を得たい候補者が自由に物が言えなくなり、(自民)党の幅が狭まった。小選挙区制の行き着いた先と言える” 田中秀征

「小選挙区制」とは何か? 何故導入されるに事に至ったのか? (2013.12.8)

ここまで書いたところで、再びエチオピアへ行くことになった。

その目的を以下に引用しておくが、今日本を離れるのは、後ろ髪を引かれる思いでもある。

Over hill,over dale,

Thorough bush,thorough brier,

Over park,over pale,

Thorough flood,thorough fire,

I do wander every where,

Swifter than the moonës sphere;

And I serve the fairy queen,

To dew her orbs upon the green.

The cowslips tall her pensioners be,

In their gold coats spots you see;

Those be rubies,fairy favours,

In their freckles live their savours.

I must go seek some dewdrops here,

And hang a pearl in every cowslip's ear.

『研究社 シェイクスピア選集(2) 真夏の夜の夢』 大場建治

〔撮影場所〕 空港内レストラン そば処 船橋三番亭 (2013.12.13)

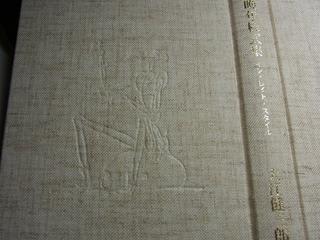

〔撮影場所〕 空港内レストラン そば処 船橋三番亭 (2013.12.13) 『晩年様式集 イン・レイト・スタイル p.332』 大江健三郎 「渡邊一夫画 ドン・キホーテ」

『晩年様式集 イン・レイト・スタイル p.332』 大江健三郎 「渡邊一夫画 ドン・キホーテ」