小中学校で不登校だった田中さくらさん(仮名)

横浜市の編集者、田中さくらさん(29)=仮名=はかつて不登校だった。きっかけは小学6年でのいじめだ。中学でも復帰できず、通知表は「オール1」。授業に出ていないから当然なのかもしれないが「学校って、分かってくれないんだな」と当時は思っていた。

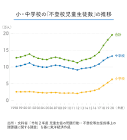

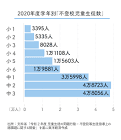

小中学校の不登校児童生徒の数は2021年度に24万4940人。10年前のほぼ2倍で、過去最多だ。通知表はこうした生徒にも発行されている。ただ、不登校の子どもは通知表を「学校に『負け犬』のレッテルを貼られた」と受け止め、心をかき乱されている。中学生にとっては入試の結果も左右し得るため、その後の人生への影響も無視できない。

さくらさんは一度、学校を見限った。それでも前に進もうともがき続けた結果、自分を見守ってくれていた教師の存在に初めて気付くことになった。学校の中には、立ち直ろうとする生徒を後押ししようと、独創的な通知表で工夫し始めた例もある。(共同通信=小田智博)

見たことのない数字

田中さんの中学2年の通知表

さくらさんは小学6年の夏休み明けから学校に行けなくなった。クラスの中心にいた女子のターゲットにされ、仲間はずれにされたり、悪口を言われたりするようになったためだ。

「中学校からは復帰しよう」と決心。「友達に再会したら、どんな風に話しかけたらいいだろう」と頭の中でシミュレーションを重ねた。

迎えた中学入学の日、思いとは裏腹に体が反応しなかった。ベッドから起き上がることさえできず、「無理だ」と悟った。近所の同級生が制服姿で中学校に向かう様子が窓越しに見えて、涙がこぼれた。

「私はもう『普通』にはなれない」。その夜、学校には行けないと両親に伝えた。「両親が『分かった』と言ってくれたのが救いだった」

小学校時代は優等生で、5段階評価の通知表は「5」ばかり。算数と図工が「4」になるぐらいだった。それが中学1年になって暗転。2学期制の前期の通知表は、評定が全て「1」だ。見たことのない数字に「逆に面白いかも」とさえ思った。

通知表には欠席の日数も記されている。

「登校していない現実をリアルな数字で突きつけられた」と感じた。でも、どうして通えなくなったのかという理由は一言も書かれていない。一方で表紙には、学校の目標として「人を思いやる心を大切にする」とも印字されている。あのいじめっ子は何事もなかったかのように同じ中学に通っているだろう。そして彼女は、きっと良い評定なのだろう。

「こうなったのは私のせいじゃないのに。学校って、分かってくれないんだな」

欲しいと言ったわけでもないのに一方的に届けられる通知表。

「何の価値もない」と感じるようになった。その後は通知表が届いても見なくなった。不登校も続いていたが、徐々に心の健康を取り戻し、フリースクールには通い始めた。

おしゃべりでジャージ姿の教師

田中さんが受け取った中学2年の通知表の記述

一方、2年時に担任になった教師は毎月1回、自家用車で自宅にやってきた。定年間近の男性。親と会話をして帰って行くが、さくらさんは自室にこもり、一度も会わなかった。

3年になり、通信制高校に進学しようと決意したが、そのためには受験の前に一度、担任教師に会う必要がある。2年の時と同じ人だ。気は進まなかったが、カウンセラーと母、さくらさんの3人で会いに行った。

教師とはこの時が初対面。

「よく来たね」と穏やかな表情を浮かべていた。さくらさんは「学校には行きません」とぶっきらぼうに返した。「分かった。君はそれでいいんだよ」。教師はそれっきり、登校に関する話はしなかった。

さくらさんは「自分の意思を尊重してくれる人だ」と感じたという。不登校を受け入れてくれた両親の姿とも重なり、こう思った。「この人は信用できるかも知れない」。それからは毎月、自宅にやって来た教師と少しずつ話をするようになった。

ジャージ姿の教師はおしゃべりで、車やバイクの改造が趣味だと言いながら、細かいこだわりを楽しそうに語った。

「変な人だなあと思っていました。先生っぽくなくて」。さくらさんは当時を振り返り、顔をほころばせる。

その年の秋。自宅の玄関先で、教師は通知表を手にしていた。3年の前期の成績だ。

「ここには君を評価することが書いてある。制度上、必要だから書いたけれど、君の全ての評価ではない。一番悪い数字が並んでいるけれど、これは君の価値じゃない」。静かにそう言って、書類を差し出した。

「この先生の通知表だったら、読んでみてもいいかもしれない」。 中を開くと、やはり「オール1」だったが、気にならなかった。担任教師が文章で記す欄に目をやった。すると、本来であれば学校生活の様子を書く場所に、受験に臨むさくらさんを励ます言葉が連ねられていた。

1年後に気付いた、担任教師の思い

田中さん

「先生は、2年の通知表にはどんなことを書いていたのだろう」

急に知りたくなったさくらさんは、両親に尋ねた。自宅に保管されていた2年の前期と後期の通知表を見ると、「1」ばかりだった一方で、こんなことが記されていた。

「(フリースクールに)通い出したとの報告を受けました。とっても嬉しいです。君にとってはじめの一歩です。頑張ろうとしていることは必ず形となって表れてくると思います。いい結果を信じて、挑戦していってください。君の成長を楽しみにしています」(前期)

「とうとう君に会えないまま1年が過ぎようとしています。残念です。でも、うれしいことがありました。君自身の考えで動き出したことです。

(フリースクールでの)活動です。君が動けば、必ずやワクワクすることに出会えるはずですよね。そんな出会いを大切に、いっぱい動いてくださいね。3年生での成長を楽しみにしています。応援していますよ」(後期)

一度も会ったことがなかった2年生のさくらさんに対し、エールを送ってくれていた。しかも学校に戻るよう促すこともなく、これから歩んでいく道だけに目が向けられている。「1年後に届いた手紙」を受け取ったような気持ちになった。

「ほかの人と比較するような言葉は一つもなくて、私のことだけ。それがすごくありがたかった。学校からの通知表なんだけど、そうではないように思えた」

その後は通信制の高校に進学。卒業後は海外の短大を経て編集者になった。手元には今も、中学2年の通知表がある。一度も授業を受けたことはないけれど、自分の価値は「オール1」なんかじゃないと言い切ってくれたあの教師に、心から感謝している。

以下はリンクで、