太宰も愛した跨線橋よグッド・バイ 三鷹の「撮り鉄」スポット JR東、解体・撤去方針決定

2021年9月12日 06時54分

9・12・2021

JR中央線や三鷹車両センターをまたぐ跨線橋=三鷹市で、本社ヘリ「あさづる」から

作家・太宰治(一九〇九〜四八年)ゆかりのスポットとして知られる、三鷹市の「三鷹跨線(こせん)人道橋」(跨線橋)が解体・撤去されることになった。建設から九十二年が経過し、橋を保有、管理するJR東日本が六月下旬、市に撤去方針を通知し、市側は八月末にこれを「受け入れる」と回答した。残り少なくなった都内の昭和の面影がまた一つ消えることになる。

跨線橋はJR三鷹駅の約四百メートル西に中央線などの線路を南北にまたぐように架けられている。全長九十三メートル、幅約三メートル、高さ約五メートル。一九二九(昭和四)年、旧鉄道省が現在の三鷹車両センターの前身、三鷹電車庫を開設する際、人の往来を確保しようと建設した。

跨線橋からの眺め。眼下に広がる車両センター

当時は鉄鋼が不足していたため、明治、大正期の古レールが再利用された。この間、塗装など改修はされてきたが、今もほぼ昭和初期の姿をとどめている。

橋からは晴れた日には富士山が眺められ、昔から地元の人々が愛する散歩コースになってきた。中央線を走る車両だけでなく、車両センターの留置線で東西線などの各種車両も見物できるため、鉄道ファンが集まる「撮り鉄」スポットでもあった。

太宰治

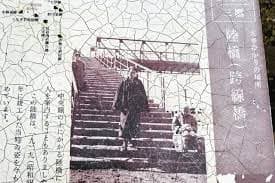

太宰ゆかりの地としての側面も見逃せない。太宰が三鷹へ引っ越してきたのは橋の完成から十年後の三九(昭和十四)年。当時は高層ビルもなく、跨線橋は広々とした武蔵野の風景が見渡せる場所として太宰のお気に入りだったようだ。「ちょっといい所がある」と友人らを案内したと伝えられている。「太宰が生きたまち・三鷹」をPRしてきた市は市内十九カ所をゆかりの地として紹介し、跨線橋脇にも案内板を設置している。

跨線橋の存廃を巡っては、JRと市の間で三年前から水面下のやりとりが続けられてきた。JRは、六九年に橋の約二百五十メートル東に完成した「堀合地下道」が橋の代替になるため、住民の往来問題は解消済みと主張。昨春には、維持コスト負担に悩むJRが橋の無償譲渡を市に提案。市は今年一月、

「譲渡の受け入れは困難」と返答していた。

太宰治も愛した三鷹跨線橋からの夕景

「タダ(無償)ほど高いものはない」。市の幹部がそう皮肉るほど、提案の中身を試算すると高額な数字が浮かんできた。

市が譲渡提案をのんだ場合、その後の年間の維持管理費用に三千万〜三千五百万円。

さらに耐震強度が不足しているため、大規模な改修工事の費用は数十億円に膨らむ可能性も−。それでも市民や市議会から跨線橋の存続を求める声が高まり、市は現状のままで存続させる方策を模索したが六月、ついに事態が動いた。

塗装は橋の北側の一部で終わったままだ

時代を経てさびが目立つ

上旬、河村孝市長がJR東日本の八王子支社長と面会。JR側からは、コロナ禍で経営が悪化し、維持管理費の捻出が難しい状況や橋の耐震性能など安全面の問題が説明され、跨線橋の維持は「困難」と伝えられた。下旬には「撤去することで進めたい」と文書で通知を受けた。市は八月末に文書で回答を送ったうえ、今月七日にホームページに「JR東日本の判断を受け入れることとした」と告知した。存廃を巡る攻防にピリオドが打たれた瞬間だった。

跨線橋の脇には三鷹市が設置した案内板があるが、表面の劣化が進んでいる

次は、実際に撤去がいつ行われるかに焦点が移る。往来の多い中央線の終電から始発までの短い時間内に長さ百メートル弱の橋を撤去するには、工事予算の確保や事前準備が必要。大工事になるため「時期はまだ決まっていない」(八王子支社)という。市幹部も「今年度内はまずないだろう」とみる。

しかし、絶筆となった太宰の小説ではないが「グッド・バイ」の日は必ずくる。市は、階段や橋桁の一部を近くの公園に保存することや、記録映像の撮影で後世に残すことを検討している。

文・花井勝規/写真・花井勝規、嶋邦夫、河口貞史

◆紙面へのご意見、ご要望は「t-hatsu@tokyo-np.co.jp」へ。