■■■■■■■■■■■■不撓不屈■■■■■■■■■■■■■

松本光弘 ・筑波大学名誉教授・元日本サッカー協会理事

■「東京パラリンピック」

●オリンピック開催の高次元での総括もなく、パラリンピックが始まりま

した。日本におけるスポーツの認識が特に西欧との違いを私の感じている

ところです。

施政者がほとんどスポーツの何たるかを根底から理解していないとの認識

です。

私の知人で東京大学の体育関連の教鞭をとっていた方の自責は「官僚にな

る人材の東大に体育・スポーツの嫌いな人材を作ってしまっていることを

反省する」とのことでした。その原因はいまだに「西欧を追いかけ追い越

せ」を最優先にし、余計なことは後回しの感じがします。

その評価基準は「すべて金銭に換算する、経済最優先が大きな原因」のよ

うに思えます。しかしスポーツ研究に生きる私にとって、経済の世界は貴

重な情報源です。

●パプアニューギニアの酋長がヨーロッパに行き出会ったヨーロッパ文明

を皮肉交じりに回想した本「パパラギ」が改めて思い出されます。

一昨日の朝日新聞に パラリンピック会長アンドリュー・パーソンズ氏が

「コロナ禍だからこそ」の見出しで、「この大会は歴史上、最も重要なパ

ラリンピックになる」とのコメントを残しています。私も同感です。

そしてすでに終えたオリンピックも同様であったように思えます。

●人類の貴重な財産であるスポーツ文化であるオリンピックの開催が決定

し、準備がほとんど出来上がっている最中に、人類のほとんどが脅威にさ

らされている世界規模の新型コロナウイルスのパンデミックの襲来。

この2つの世界的出来事の関係が、如何にあるべきか。特にオリンピックに

は憲章にもられた精神があります。

・その精神とコロナのパンデミックのとの関係性は・・・・。

・2020年開催を1年延期し この1年の間に何が起こり何が変化したのか。

・何がわかり、何が考え方の源泉となったのか。

それは無形の精神的な抽象的なものとなるはずです。

今日からのパラリンピックアスリートの活躍を観戦しながら、深く思いを

巡らしてみたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■「起源を探る」

●パラリンピックは、今を去る73年前、戦傷者を治療していた英国の病

院の医師が、時のロンドンオリンピック大会の開会式でスポーツによるリ

ハビリの有効性を訴えた事に始まる。それを契機にして、その病院で障害

者のスポーツ大会が行われるようになり、今のパラリンピックの原点であ

る国際ストーク・マンデビル大会(ISMG)に発展したという。

特筆すべきは、前の東京オリンピックの愛称であったパラリンピックが、

正式にIOCで認められ、公式名になった。

公式ガイドによると、本来のパラオリの意図は、障害をもつ人たちが持つ

多様な個性を認めあい、其々が社会で多様な個性を発揮できる共生社会を

創造していくことだという。だからそれを「人間の可能性の祭典」と呼ぶ

のだそうだ。

●スポーツに無縁な老人からすれば、不幸にして障害を持つ青少年が、自

身のハンデキャップにも負けず、自分との無限の戦いに挑む。その精神力

の逞しさに敬服する。その力は、何処から生まれ出てくるのか、異常な程

の興味に惹かれる。

それと併せて障碍者アスリートをサポートする周辺環境にいる多くの人達、

そのアスリートを毎日サポートしてきた両親や家族、そして指導者の人達。

その生い立ちや周辺人達の格別の努力など、大変な苦悩と壮絶な葛藤があ

ったと想像できる。だからこそ障害者アスリート一人一人の人生ドラマに

格別の目が向くわけである。

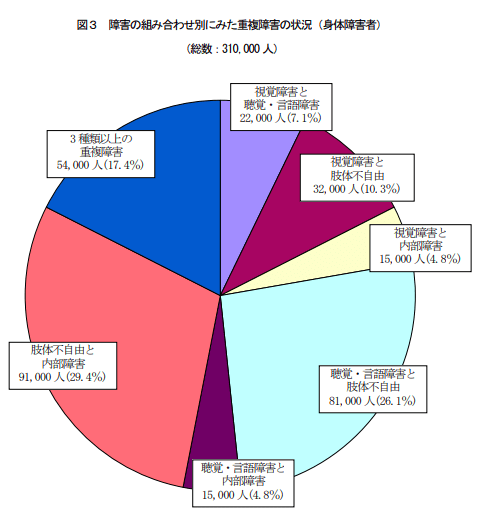

■「日本の障害者事情」

●折角の機会なので、日本の障害者事情について触れておきたい。

「発達障害が多い国、世界ランキング」 意外と日本がダントツ1位である。

第1位:日本(アジア) ●

第2位:イギリス(ヨーロッパ)

第3位:スウェーデン(ヨーロッパ)

第4位:デンマーク(ヨーロッパ)

第5位:アメリカ(北アメリカ)

第6位:カナダ(北アメリカ)

第7位:オーストラリア(オセアニア)

第8位:ブラジル(南アメリカ)

第9位:中国(アジア)

第10位:ポルトガル(ヨーロッパ)

(※自閉症と自閉症スペクトラム率の多い国ランキング)

●なぜ日本に発達障害者が多いかというと、医学専門誌によると日本は

空気を読まなければならない社会環境の影響が大きいという。いわゆる

ハイコンテクスト社会のせいだという。

反対に大陸のヨーロッパや大国のアメリカは、ローコンテクスト社会で

空気を読む事をそんなに意識しなくていいという。

いわばハイコンテクスト社会の日本では、空気を読めないために発達障害

や自閉症などの障害者と診断されてしまうケースが多いという。

障害者は本来個性が強いはずだが、空気を読めないことは、個性として通

用しないという。これは障害者にとって大変不利な社会と言えるのではな

いか。

●日本における障害者数(2018年)

障害者の数は下記のようになっている。

身体障害者:428.7万人

知的障害者:92.2万人

精神障害者:361.1万人

身体と精神障害者が多いのが特徴。

●障害ある人は936万人 人口の7,4% 厚労省推計

前回2013年の推計(約787万9千人)より約149万人増えた事になる。

身体障害者:18歳未満 6.8万人、18〜64歳 101.3万人、65歳以上 311.2万人

知的障害者:18歳未満 21.4万人 18〜64歳 58万人、65歳以上 14.9万人

精神障害者:25歳未満 36.3万人、 25〜64歳 192.6万人、65歳以上 132.7万人

高齢者も含むので、高齢の方が高い傾向にある。

(出典:全ての障害者資料、内閣府)

障害者の人数は毎年増加の傾向にあり、平均寿命が高い日本では、高齢

障害者の数が増えつつあるという。

いよいよ東京パラリンピックが始まるが、このような日本の障害者事情

を頭に入れて、各選手の声援はもとより、パラリンピックを契機にして、

健常者と障害者のより良い共生社会が進むよう期待したい。

■「驚きの出会い」

●今回のパラリンピックに際し、多くの世界の障害者の素敵な生きざまに

感動した。

彼女の名前は堀内佳美さん 1983年生まれ高知県出身、全盲の才媛である。

私が最初に会ったのは確か10年程前の事、私たちはNPOの日タイ国際交

流事業で、タイ現地チェンマイの海外移住した日本のシニアの人達を支援

していた。 (右が堀内さん)

(右が堀内さん)

その以前から全盲の堀内さんが日本で移動図書館のNPO「アークどこでも

本読隊」を立ち上げ、タイで事業展開したいという事を側聞していた。そ

してタイで何かお手伝いが出来ないかと思っていた矢先、私どもは相次い

でアクシデントに遭遇した。2011年のタイの大水害、2014年のタイの政変

クーデターである。

一挙にチェンマイ ログスティの生活環境が不穏になり、私どもは 2015年,

16年に及ぶNPO活動の幕を閉じる事になった経緯がある。

ごく最近になり、堀内さんが北部チェンマイ県から車で2時間程のプラオ

郡に拠点を置いて「ランマイ図書館」を開館、5人の現地スタッフを使い

年中無休の活躍をしていることを知った。蔵書は約6000冊、当初は堀内さ

んのリックの中の70冊の本が起点だったという。

高校時代に渡米し、タイ留学生と知り合いアジアに心惹かれたという。

確か津田塾を出て有名企業で働けど初心忘れられず、遂にタイで念願の移

動図書館を開くという快挙を成し遂げた。

このパラリンピックがご縁で再度、連絡を取り合うことが出来そうである。

同じような志で同じタイで、まさに奇縁とも言いたいところだが、若い堀

内さんは、全盲という大きなハンデを背負いながら、到底私どもには及ば

ざるところと感服しきりである。

今回のパラリンピックを契機に、障害者と健常者の共生活動の機会がどん

どん増えて行く事を期待したい。

NPO「アークどこでも本読み隊」

「アーク本読み隊のブログから抜粋して、活動の現況をお伝えしたい」

●「ミッション」

・楽しみのための読書の喜びを知ってもらうこと。

・様々なバックグラウンドを持つ子供にも大人にも平等に読書の機会を提

供すること。

・障害を持つ子供を持たない子供が心のバリアを取り除き、共存すること

を応援すること。

●信念

私たちは以下の七つを信念として考えています。

全ての言葉の英語の頭文字をつなげるとJOURNEY(ジャーニー)、つまり

旅という意味になります。

●喜び(Joy):読書を楽しむこと!

機会(Opportunity):すべての人が平等に読書の機会を得ること。

ユニバーサルデザイン(Universal design):どんな人も排除されないこと

尊重(Respect):参加している全ての人を尊重すること。

つながり(Network):政府機関や民間機関と積極的なつながりを持つこと

教育(Education):既存の教育機関と、そこにアクセスすることのできな

い人々との間の橋渡しをすること。

あなた(You):アークを利用してくれている方たちを、一番の優先として

考えること。

●最近の活動

アークは主にタイの中部と北部に重点をおいて活動を行っています。

A). タイ中心部 – スパンブリー県

運営や、広報に関する活動は、ここを拠点に行っています。以下に挙げら

れている、ボランティアスタッフが行っている活動も、この地域を中心に

実施しています。

週末移動図書館:協力してくれている方たちと一緒に様々な地域を訪れ、

人々に読書をしてもらえるように、そこで日帰りや2,3日の、単発の活動を

行っています。 アークはスパンブリー県で活動開始時から何度も移動図書

館をしていたことから、公式活動拠点をこの地域に登録しています。

B.)タイ北部 – チェンマイ県プラオ郡

Warm Heart Foundation(ウォームハート財団) と協力し、継続して様々

な活動を実施しています。

ランマイ地域図書館: プラオ郡に住む人々や、その周辺に住む人々が本

やDVDを借りることのできる図書館で、おかげさまで現在もがどんどん

蔵書数が増えています。この図書館はWi-Fiも無料で利用できる場所とな

っており、 子供たちや若い人々が気軽に立ち寄れる憩いの場となってい

ます。移動図書館:チェンマイ県プラオ郡全域に住む 子供から大人まで

の、トラック形式の移動図書館です。

太陽の家(アカ族の子供たちのための、就学前の準備学校): チェンマイ

県ウィアンパパオ郡シップラン村に住むアカ族の子供たちのために設立さ

れた、山の中にある就学前の準備学校です。スタッフのナレーが、 3歳か

ら6歳までの年齢の子供たちに基本的な読み書きや計算を、週に3日の頻度

で教えています。

みつばちの家(カレン族の子供たちのための、就学前の準備学校): チェン

マイ県プラオ郡メーパン地区メースーン村に住むカレン族の子供たちのた

めに設立された、谷の中にある就学前の準備学校です。スタッフのディア

が、 3歳から6歳までの年齢の子供たちに基本的な読み書きや計算を、週に

3日の頻度で教えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■「確信と希求」

●今回のパラリンピックを契機にして、健常者である私どもは、障碍者

アスリートの素晴らしくも逞しい生き方に触れることができた。

また、貧しいタイの農村の子供たちのために、移動図書館とい積年の夢

を実現した 全盲の若い日本女性堀内佳美さんの活躍の実話もご紹介する

事ができた。

そして島国日本が、大陸の米国や欧州の国々と異なり、極めてハイコン

テクトな社会であることも知った。そのために精神障害者が多い事も判

った。

今後は病因とされる社会環境の改善のために、健常者と障害者が協働し

て取り組み、障害者数 世界1の汚名を早急に返上したい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます