上級特派員便り

2011年5月7日 @伊勢原校 雨

刃巾42ミリの小鉋を題材に鉋の仕込み(仕立てとも言う)の総復習。

道具屋さんで手に入れた鉋はそのままで使えるわけではない。

丁寧に仕込んで初めて「切れる」鉋として使えるのだ。

ざっと仕込み作業のおさらいをしよう。

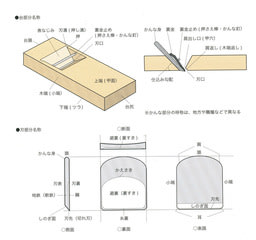

仕込み作業は大きく分けて刃と鉋台の調整である。

鉋を購入したら: 裏出し、鉋身と裏金の裏押しè鉋身と裏金の研ぎè鉋台の仕込みè鉋台の下端調整è鉋身と裏金の調整è試し削りと保管

これが標準的な仕立ての手順である。

刃の仕込とは、鉋身(かんなみ)と裏かねの研ぎのこと。研ぎの重点は、まず刃裏を完璧なまでに平らにすること・・・・

と講師は繰り返す。1000番のダイヤモンド砥石でしっかり研ぐ。今日は朝から雨で湿気も高い。真面目に研ぐとじわっと全身に汗がにじむ。

鉋刃同様に裏金の裏も平らになるよう、しっかり研ぐ。裏金の刃先裏が均一に当らない場合や研ぎ量が多いときは若干の裏押しをしても良いが、

刃先の鋼を叩いて欠くことがないよう十分注意する。無難な手がある。講師にお任せすることだ。

刃裏を研いだあと、鉋身の側が鋭い角になるので危険! 金やすりで角を落としておこう。ダイヤモンド砥石を使って角を落としてもいいだろう。

鉋身刃先の幅は裏金の幅より1mmほど(片側0.5mmづつ)狭いと台の下端側から刃の重なりを見て裏金のセットがしやすくなる。

そのようになるように鉋身の耳をグラインダーで研磨する。これはなかなかに良いアイデアだ。裏金のセットを上端から刃口を見て行うのは至難の技だから。

ダイヤモンド砥石で鉋身も裏金も、裏が完璧に平になったら仕上げ砥石で更に研ぐ。刃を研ぐほどに砥石も研がれるので、

適宜砥石をダイヤモンド砥石研いで平面を保つようにしよう。先日買った天然砥石の活躍の場が来た。しのぎ面をあくまで平にしっかり研ぐ。更に汗ばむ。

次に鉋台の仕込み。鉋身を台からはずすときに玄翁で叩く台頭の部分の角を削り落としておく。玄翁で叩いたときに台頭が割れるのを防ぐためだ。

ここでやっと鉋身を台に挿しこむ。刃先が下端から出ない程度。

鉋身と接する表馴染みの部分に偏りがなくなるべく大きな面積で接するよう、表馴染みをごくわずか削って調整する。削り代は少しづつ、

何度も鉋身を抜き差しして削る。表馴染みの当たりは6割くらいが目途か?鉋身を挿しこむ前に刃の表に鉛筆で塗って接する面を確認するが、

この方法は前回詳述したのでここでは省く。表馴染みを削りすぎると鉋身の押さえが緩くなるので削りすぎないことだ。

鉋身が台に緩すぎず、固すぎず適度に収まることが大切。ではどのくらいが適当なのか?これは判っていても言葉で言い表せないのがもどかしい。

実にもどかしい。

鉋身が動かないようにどこで押さえられているか?刃は押溝(刃溝)と称する部分で押さえられているのだ。

筆者は、裏金を叩き込むことで裏金止めが鉋身を押えているのだとばかり思っていました。大きな間違い。

鉋身の小端と押溝とが左右の部分では多少のゆとりが必要(左右1mm程度の隙)。この隙があるように、必要なら押溝を細い鑿でこそぐ。

刃先が若干下端から出るように鉋身を叩き、刃口幅が適当(0.5~1mm)か確認する。必要に応じて木っ端返し部分を鑿でこそぐ。

下端面の調整は前回詳述したのでここでは省くが、鉋身おとび裏金は使用時と同じにしっかり差し込んで下端面の調整を台直し鉋で丁寧に調整する。

まあ、細かいところはまだ色々あるのでしょうが、鉋の仕込みは以上のような具合です。

しかしこれでしっかり仕込が出来る人は少ないでしょうね。調整の実際の要領(コツとでも言いますか)、

細かいところはなかなか文章で示すのは難しいものです。それに、習うより慣れろ!だ。慣れてください。

次回は放課後伊勢原で懇親会です。中級卒の方もおそろいです。車で来ないようご注意を!

堀江 記

写真1:かんな 各部の名称

写真2: 課題の購入したばかりの小鉋

写真3: 刃裏の平面研ぎ

写真4: 裏金の刃打ち(刃押し)

写真5: 刃溝(押し溝)の調整

写真6: 台直し鉋で下端面の調整

2011年5月7日 @伊勢原校 雨

刃巾42ミリの小鉋を題材に鉋の仕込み(仕立てとも言う)の総復習。

道具屋さんで手に入れた鉋はそのままで使えるわけではない。

丁寧に仕込んで初めて「切れる」鉋として使えるのだ。

ざっと仕込み作業のおさらいをしよう。

仕込み作業は大きく分けて刃と鉋台の調整である。

鉋を購入したら: 裏出し、鉋身と裏金の裏押しè鉋身と裏金の研ぎè鉋台の仕込みè鉋台の下端調整è鉋身と裏金の調整è試し削りと保管

これが標準的な仕立ての手順である。

刃の仕込とは、鉋身(かんなみ)と裏かねの研ぎのこと。研ぎの重点は、まず刃裏を完璧なまでに平らにすること・・・・

と講師は繰り返す。1000番のダイヤモンド砥石でしっかり研ぐ。今日は朝から雨で湿気も高い。真面目に研ぐとじわっと全身に汗がにじむ。

鉋刃同様に裏金の裏も平らになるよう、しっかり研ぐ。裏金の刃先裏が均一に当らない場合や研ぎ量が多いときは若干の裏押しをしても良いが、

刃先の鋼を叩いて欠くことがないよう十分注意する。無難な手がある。講師にお任せすることだ。

刃裏を研いだあと、鉋身の側が鋭い角になるので危険! 金やすりで角を落としておこう。ダイヤモンド砥石を使って角を落としてもいいだろう。

鉋身刃先の幅は裏金の幅より1mmほど(片側0.5mmづつ)狭いと台の下端側から刃の重なりを見て裏金のセットがしやすくなる。

そのようになるように鉋身の耳をグラインダーで研磨する。これはなかなかに良いアイデアだ。裏金のセットを上端から刃口を見て行うのは至難の技だから。

ダイヤモンド砥石で鉋身も裏金も、裏が完璧に平になったら仕上げ砥石で更に研ぐ。刃を研ぐほどに砥石も研がれるので、

適宜砥石をダイヤモンド砥石研いで平面を保つようにしよう。先日買った天然砥石の活躍の場が来た。しのぎ面をあくまで平にしっかり研ぐ。更に汗ばむ。

次に鉋台の仕込み。鉋身を台からはずすときに玄翁で叩く台頭の部分の角を削り落としておく。玄翁で叩いたときに台頭が割れるのを防ぐためだ。

ここでやっと鉋身を台に挿しこむ。刃先が下端から出ない程度。

鉋身と接する表馴染みの部分に偏りがなくなるべく大きな面積で接するよう、表馴染みをごくわずか削って調整する。削り代は少しづつ、

何度も鉋身を抜き差しして削る。表馴染みの当たりは6割くらいが目途か?鉋身を挿しこむ前に刃の表に鉛筆で塗って接する面を確認するが、

この方法は前回詳述したのでここでは省く。表馴染みを削りすぎると鉋身の押さえが緩くなるので削りすぎないことだ。

鉋身が台に緩すぎず、固すぎず適度に収まることが大切。ではどのくらいが適当なのか?これは判っていても言葉で言い表せないのがもどかしい。

実にもどかしい。

鉋身が動かないようにどこで押さえられているか?刃は押溝(刃溝)と称する部分で押さえられているのだ。

筆者は、裏金を叩き込むことで裏金止めが鉋身を押えているのだとばかり思っていました。大きな間違い。

鉋身の小端と押溝とが左右の部分では多少のゆとりが必要(左右1mm程度の隙)。この隙があるように、必要なら押溝を細い鑿でこそぐ。

刃先が若干下端から出るように鉋身を叩き、刃口幅が適当(0.5~1mm)か確認する。必要に応じて木っ端返し部分を鑿でこそぐ。

下端面の調整は前回詳述したのでここでは省くが、鉋身おとび裏金は使用時と同じにしっかり差し込んで下端面の調整を台直し鉋で丁寧に調整する。

まあ、細かいところはまだ色々あるのでしょうが、鉋の仕込みは以上のような具合です。

しかしこれでしっかり仕込が出来る人は少ないでしょうね。調整の実際の要領(コツとでも言いますか)、

細かいところはなかなか文章で示すのは難しいものです。それに、習うより慣れろ!だ。慣れてください。

次回は放課後伊勢原で懇親会です。中級卒の方もおそろいです。車で来ないようご注意を!

堀江 記

写真1:かんな 各部の名称

写真2: 課題の購入したばかりの小鉋

写真3: 刃裏の平面研ぎ

写真4: 裏金の刃打ち(刃押し)

写真5: 刃溝(押し溝)の調整

写真6: 台直し鉋で下端面の調整

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます