今晩は!

あいにくの雨空ですが、七夕の日に、770号のブログをアップするのも良さそうということで・・・。

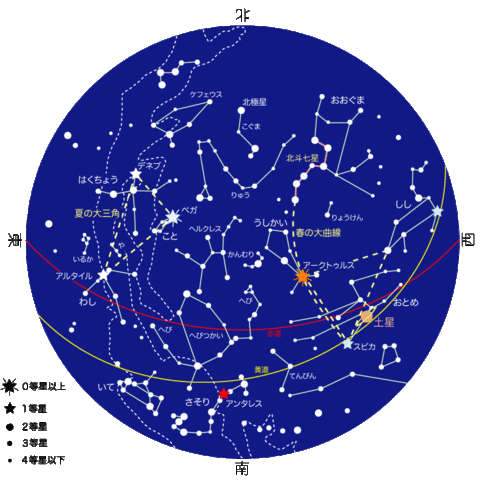

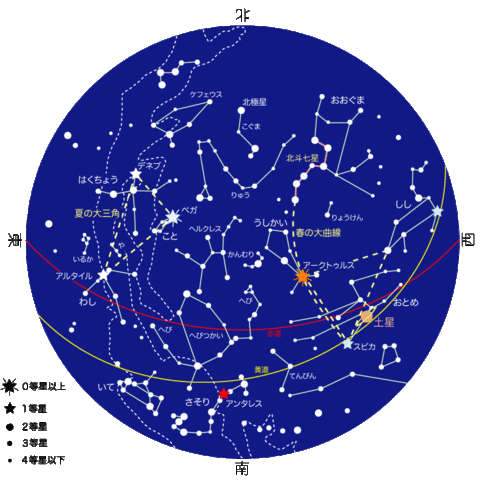

上の星座の「ベガ」と「アルタイル」は七夕伝説でおなじみの「おりひめ」と「ひこぼし」です。

住んでいるマンションの廊下の電灯が間引きされたり、電気屋さんでは扇風機が品切れのようで、この夏の節電が進んでいます。

かねて港湾地区での節電対策はどうするんだろうと思っていましたら、6日に、マースクが、コンテナターミナルからのリーファーコンテナの早期搬出のお願いを発表しました。

つまり、輸入される冷蔵貨物や薬品などの運送には、+25℃~-25℃で温度管理できるリーファーコンテナが使われ、横浜や神戸の港湾で卸されると、ターミナルの電源につながれて引取りまでの間、一定温度に保たれます。

マースクの発表によれば、コンテナーターミナル内での総電力消費量の大部分が、このリーファーコンテナを置いておくための電力とのことです。

ご承知のように、輸入されるコンテナ貨物の蔵置には、フリータイムといって税関の輸入許可を受けたかどうかに関係なく、無料でターミナルに置いておける期間があります。

荷主にとっては、輸入許可を受けても直ぐに使う必要がなければフリータイムの期間は、タダで置いておいてもらってるほうが自分のコストがかからず都合がいいですから、ターミナル側の節電になるからといっても、なかなか引き取ってもらえないのかもしれません。

まあ、トータルで見れば節電になるのか疑問ですが、事業所ごとに○%節電と言われても、自分でコントロールできない電力消費がほとんどを占めるようなところでは難しいというのも分かります。

あいにくの雨空ですが、七夕の日に、770号のブログをアップするのも良さそうということで・・・。

上の星座の「ベガ」と「アルタイル」は七夕伝説でおなじみの「おりひめ」と「ひこぼし」です。

住んでいるマンションの廊下の電灯が間引きされたり、電気屋さんでは扇風機が品切れのようで、この夏の節電が進んでいます。

かねて港湾地区での節電対策はどうするんだろうと思っていましたら、6日に、マースクが、コンテナターミナルからのリーファーコンテナの早期搬出のお願いを発表しました。

つまり、輸入される冷蔵貨物や薬品などの運送には、+25℃~-25℃で温度管理できるリーファーコンテナが使われ、横浜や神戸の港湾で卸されると、ターミナルの電源につながれて引取りまでの間、一定温度に保たれます。

マースクの発表によれば、コンテナーターミナル内での総電力消費量の大部分が、このリーファーコンテナを置いておくための電力とのことです。

ご承知のように、輸入されるコンテナ貨物の蔵置には、フリータイムといって税関の輸入許可を受けたかどうかに関係なく、無料でターミナルに置いておける期間があります。

荷主にとっては、輸入許可を受けても直ぐに使う必要がなければフリータイムの期間は、タダで置いておいてもらってるほうが自分のコストがかからず都合がいいですから、ターミナル側の節電になるからといっても、なかなか引き取ってもらえないのかもしれません。

まあ、トータルで見れば節電になるのか疑問ですが、事業所ごとに○%節電と言われても、自分でコントロールできない電力消費がほとんどを占めるようなところでは難しいというのも分かります。