2021.9.10

梅屋 真一郎. 野村総合研究所 未来創発センター 制度戦略研究室長

インド型(デルタ型)がまん延する中で、

欧米諸国の出口戦略に変化

2020年春以降、世界中に広がった新型コロナウイルスの脅威に対抗するために、各国はそれぞれ独自の対応を行ってきた。

ある国は国境を厳格に閉じて海外からのウイルスの侵入を国境で食い止め、

ある国は罰則や強制を含むロックダウン(都市封鎖)を長期にわたって実施することで感染の鎮静化を目指した。

欧米を中心に米ファイザーや米モデルナのmRNAワクチンや英アストラゼネカのベクターウイルスワクチンなど、

有効性の高い新しいタイプのワクチンを、「ゲームチェンジャー」として積極的に接種した国も多かった。

ワクチン接種先行国では実際に感染が大きく減少し、社会経済活動の正常化が進んだ。

一方、日本では、欧米のような厳格なロックダウンとは大きく異なり、

緊急事態宣言による外出自粛は「お願い」ベースであった。

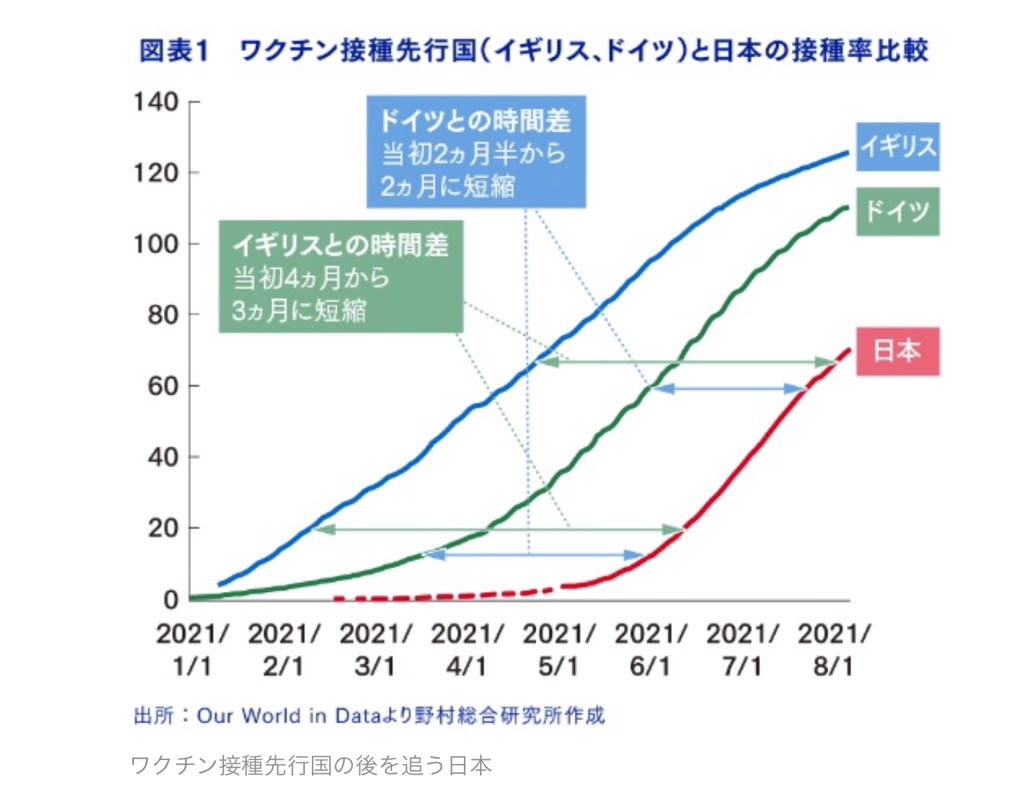

ワクチン接種も先行国に比べて数カ月程度の時間差があった(図表1)。

結果として、社会経済活動の正常化には程遠い状態がだらだらと続いた。

私たちは、ロックダウン解除でお祭り状態となっている接種先行国のニュースをうらやまし気に見ながら、

「コロナ敗戦」「ワクチン敗戦」といった言葉で、ますます気が滅入(めい)るという悪循環に陥っている。

ところが、そのような状況で新たな「ゲームチェンジャー」であるデルタ型が出現した。

接種先行国では一旦収束するかに見えた新規感染者が再び増加し、

またぞろマスク着用の義務化が行われるといったニュースも目にするようになった。

これまで厳格に国境を閉鎖し、ロックダウンを続けてきた国々でも、デルタ型の感染が広がっている。

そのような中で、欧米諸国を中心にコロナ危機からの出口戦略に変化が現れつつある。

そして奇妙なことに、ある一定の出口戦略に収れんしつつあるのだ。それはどういうことなのだろうか。

デルタ型で局面が一変

7月末、各国のコロナ対策担当者に衝撃が走った。

米国のメディアが、米国政府のコロナ対策の司令塔であるCDC(米疾病対策センター)の内部文書をスクープしたのだ

(その後CDCは内部文書の存在を認めた)。

この内部文書によれば、デルタ型は従来のコロナウイルスの2倍程度の感染力を持ち、

その感染力は水ぼうそうと同程度の可能性があるという。その意味は大きい。

デルタ型にこのような強い感染力があるとすれば、ワクチン接種のみではいわゆる「集団免疫」の実現が非常に難しくなるからだ。

デルタ型が登場する前は、有効性の高いワクチンの接種を進めることによって、

一定以上の接種率になれば、未接種者も含めて社会全体がコロナウイルス感染の脅威から守られる

「集団免疫」を実現できるという期待が、各国のコロナ対策の根底にあった。

ところが、集団免疫が実現できないとなると、「行動規制を解除すれば、未接種者はいずれ感染する可能性がある」こととなる。

それを防ぐためには、世界的なコロナウイルスの流行が収まるまで、ロックダウンや国境封鎖を続けなければならない。

そして、その期間は数年から10年程度と多くの専門家が予想しており、現実には持続するのは困難である。

つまり、①未接種者には今後も感染リスクが長く存在し、②感染した未接種者は一定の比率で病状が悪化し、入院の可能性がある、のである。

一方、mRNAワクチンやベクターウイルスワクチンなど有効性の高い新しいタイプのワクチンは、

デルタ型に対しても感染予防や入院・重症化を防ぐ効果が高いことがはっきりした。

日本の厚生労働省のデータによれば、未接種者と2回接種完了者では人口当たりの新規陽性者数は17倍もの差がある。

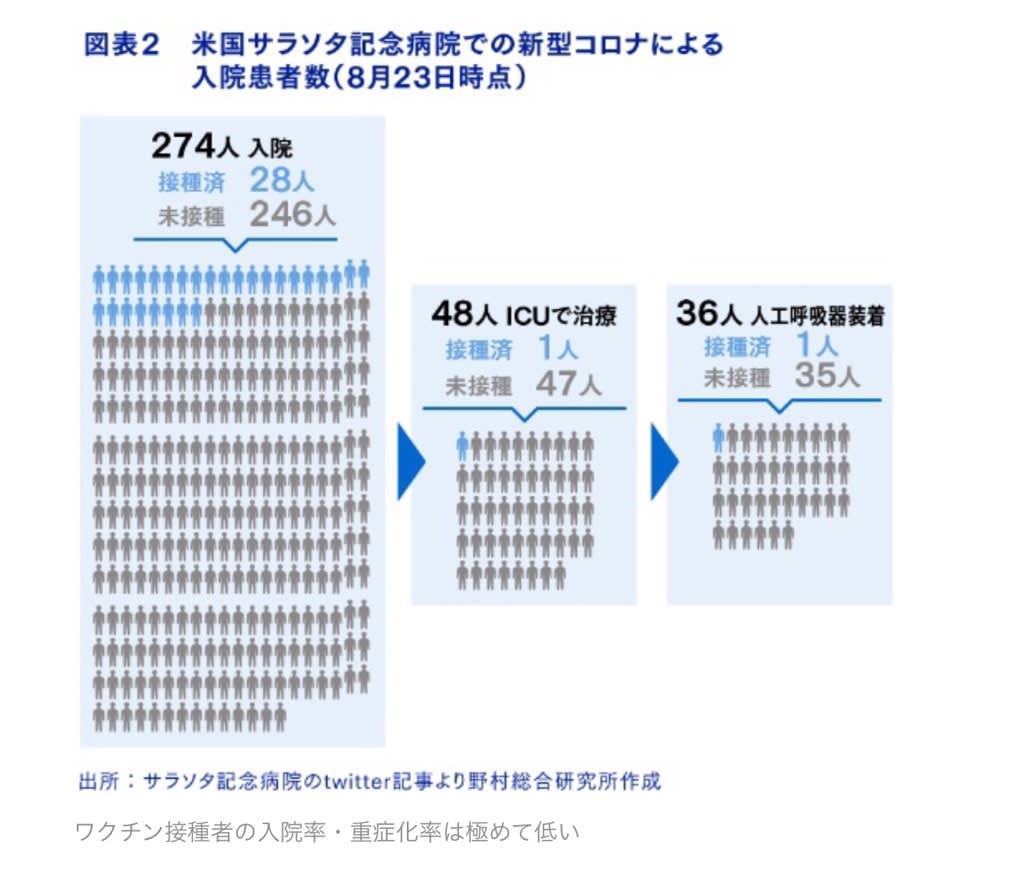

また、米国のサラソタ記念病院では未接種者と接種完了者の重症化率の違いをわかりやすく紹介している(図表2)。

結果として、こうした事実は、各国の出口戦略をほぼ同じものに収れんさせている。