auが、物理的なSIMカードの抜き差しが必要ない「eSIM」のサービスを始めた。

KDDIのオンライン専用料金プランpovo(ポヴォ)はeSIMに対応済みで、低料金ブランドUQモバイルも9月中に対応させる予定だ。

ソフトバンクは、ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMO(ラインモ)の3ブランドがeSIMに対応済み。

楽天モバイルも2020年4月の本サービス開始時からeSIMを選択できていた。

これでNTTドコモ以外の大手3社がeSIMに対応したことになり、普及に弾みがつきそうだ。

複数の事業者の情報を書き込める

eSIMは、SIMカードが必要なくスマホに内蔵されたICチップに通信事業者の情報を書き込む。

ネットで契約や書き換えが可能なため、店舗に出向く必要なく発行できるのがメリットだ。

時間を選ばず、慣れれば簡単に設定できるため、通信事業者の乗り換えを促進すると言われている。

通信事業者同士の競争を通じた料金値下げを進めたい総務省は、

大手通信事業者にeSIMの導入を強く推奨しており、今年から各社の対応が加速している。

また、格安スマホ事業者各社も大手通信事業者に対して、

eSIMを書き込むための設備を貸し出すことを求めており、近く実現する可能性が高い。

実際、ビッグローブが運営する新ブランドの「donedone(ドネドネ)」は、eSIMを見すえたデータプランを提供している。

同社の「エントリープラン」は料金が0円で、通常時は128キロビット秒に速度を制限。

将来的には、追加の料金を払ったときのみ高速通信ができる仕組みを用意するという。

普段は他社の通信事業者を利用しつつ、0円でエントリープランの契約も維持し、

一時的にデータを多く使いたいときだけ、追加料金を払ってdonedoneをオンにして、

他の通信事業者から切り替えるという使い方を想定しているという。

eSIMに複数の事業者のデータを書き込んでおける利点を生かした使い方だ。

eSIM対応のスマホも増える

eSIMを使うには、この機能を搭載したスマホが必要だが、

当初はアップルのiPhoneやグーグルのPixel(ピクセル)などに限られていたものの、

通信事業者の変化を受け、

他のメーカーも徐々にeSIM対応のスマホを発売するようになった。

ソニーは初のeSIM対応スマホ「Xperia 10 III Lite」を8月20日に発表。

シャープもeSIMに対応した「AQUOS sense4 lite」を楽天モバイル経由で販売している。

中国メーカーのOPPOも、日本専用モデルとして開発した「Reno5 A」にeSIMを採用した。

まだ多くの端末にeSIMが載っているという状況ではないが、選択肢は増えてきている。

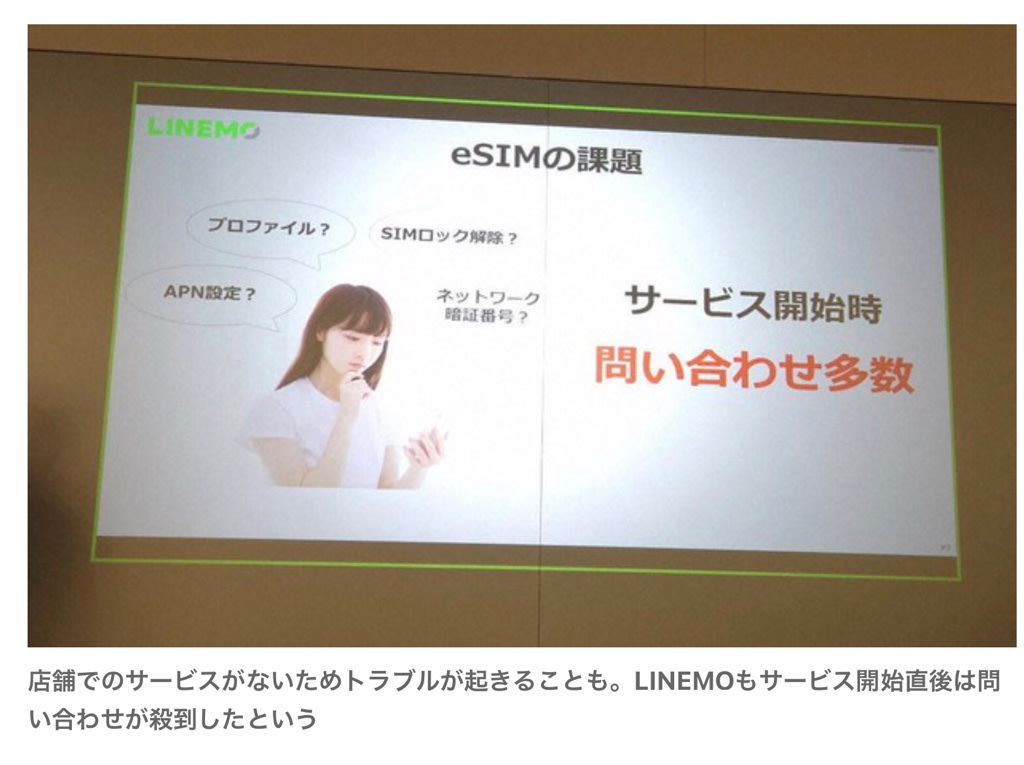

手軽に発行できるeSIMだが、店舗でのサポートができないため、トラブルも起こりやすい。

例えばソフトバンクのLINEMOは、3月の開始時点からeSIMに対応していたが、当初は契約の途中でつまずく利用者が続出したという。

そこでソフトバンクは、サイトに「上級者向け」とうたって知識のない利用者が間違って申し込まないようにした。

さらに、ダウンロードするだけで使えるようにするなど設定の手順を簡略化した結果、利用者の満足度が徐々に上がっていったという。

ただ機種変更時は、従来のSIMは差し替えるだけだが、eSIMは「再発行」が必要になったり、

間違って情報を消してしまうと通信ができなくなってしまったりと、慣れていない利用者にとってはハードルはまだ高い。

eSIMの標準仕様は国際的に決まっているが、ノウハウを蓄積した日本の通信事業者からも、

利用者にとってより使いやすい仕組みを盛り込むよう提案していく必要がありそうだ。

<「知ってトクするモバイルライフ」は毎週火曜日に掲載します>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

余談ですが

小生

iPhoneを楽天Mobileで購入しましたが

e-CIM 挑戦しました

少し手間取りましがが自力で開通できました

UQ Mobileは物理CIMを挿入していますので

iPhone端末に2回線収容状態です

UQ—主回線. 楽天ー副回線

発信はRakuten Linkが主