1月10日、建仁寺塔頭のひとつ禅居庵を参拝し、直ぐ東側にある京都ゑびす神社を参拝しました。

8日から12日まで露店も沢山出て昼夜問わず賑やかな5日間です。

昔懐かしい"スマートボール"や"射的"の露店もあり、この一角だけは懐かし"昭和"を感じます。

京都では「商売繁盛」の願いを一心に集める京都ゑびす神社です。

参拝者の数も凄い人数がお詣りに訪れます。

京都ゑびす神社は西宮・大阪今宮神社と並んで日本三大ゑびすと称され、「えべっさん」の名で親しまれています。

その起源は約800年前土御門天皇の建仁2年(1202)に禅の祖といわれる栄西禅師が建仁寺建立にあたり、その鎮守として最初に建てられたものです。

今日多くの方々はゑびす神と言えば「商売繁盛の笹」をイメージされますが、ゑびす信仰の象徴とも言える笹は元来京都ゑびす神社独自の「御札」の形態が広まったものだそうです。

笹は縁起物の松竹梅の竹の葉で「節目正しく真直に伸び」「弾力があり折れない」「葉が落ちず常に青々と繁る」といった特徴から家運隆昌、商売繁盛の象徴となりました。

この日は鳥居のえべっさんに投げる硬貨や南側にある へのお詣りは出来ないようになっています。

(境内が狭いです。)

室町時代に京都で民間信仰として日本で最初に七福神信仰が興り、全国に拡がっていきました。

七福神は日本・中国・インドの神仏がうち連れて人々に幸運をもたらすとされています。

ちなみに、「ゑびす神」だけが七福神で唯一日本生まれの神様です。

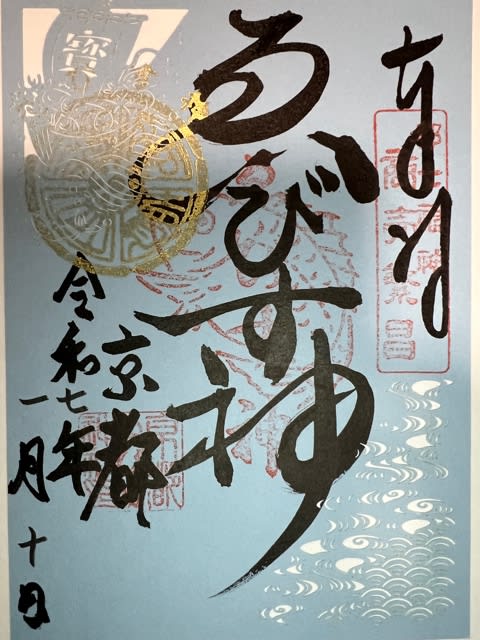

参拝記念に切り絵の御朱印を授与して頂きました。