1月22日は何年振りでしょうか?妙心寺塔頭寺院のひとつ東林町の"小豆粥で初春を祝う日"に参加しました。

受付で料金を支払い"沙羅双樹の庭"が見える部屋に通されます。

ここでお寺のご由緒について少し説明します。

享禄4年(1531)、細川氏綱が父の菩提を弔うために建立した三友院がはじまります。

時を経て、豊臣秀吉や徳川家康に仕えた武将・山名豊国が、東林院と名を改めて妙心寺に移し再建されたのがはじまりです。

床の間には臨済宗を開かれた達磨大師のお軸、立派ないけばな、仏手柑が置かれています。

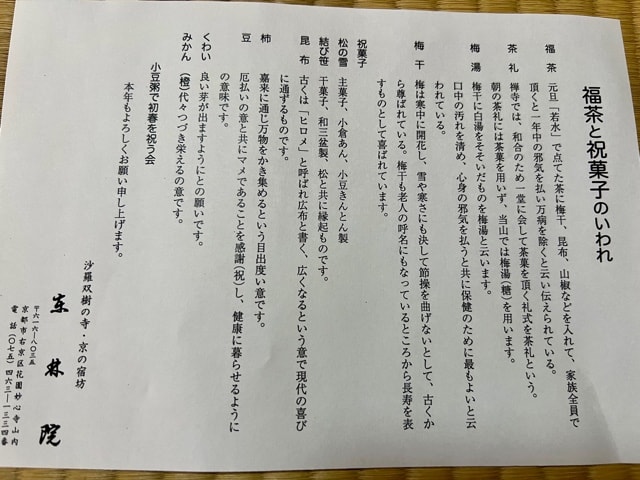

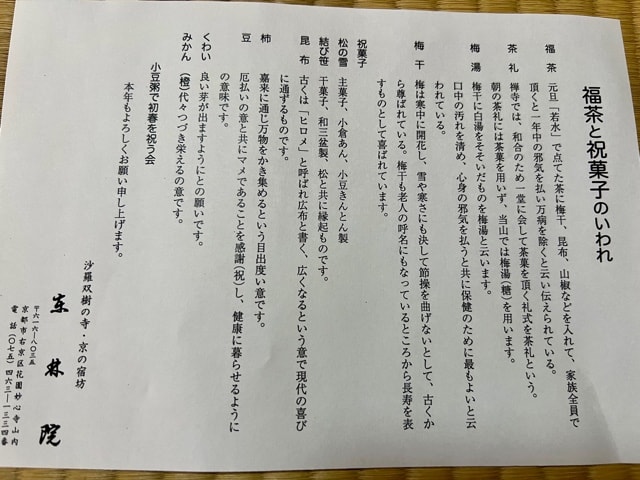

先ずは"福茶と祝菓子とが供せられます。

それぞれの"いわれ"を読みながら有り難い気持ちで頂きました。

主菓子「松の雪」や干菓子「結び笹」、昆布、くわいなど、どれも新年らしい縁起の良いお菓子です。

床の間のお正月飾りや本堂前の沙羅双樹のお庭を眺めながら、ゆっくりいただきます。

祝菓子を終えると小豆粥を頂く別の部屋へと案内されます。

こちらの部屋は毎年10月に行われる"凡燈の明かりに親しむ会"の時の茶席となる部屋です。

妙心寺南門前にある精進料理の名店「阿じろ」さんの料理です。

ご住職は長年、本山の典座(てんぞ)を務められた精進料理の達人で今でも月に一度、東林院で料理教室を開かれています。

NHKの料理教室の講師も長らくされているので、ご存知の方も多いと思います。

「阿じろ」さんは精進料理では唯一ミシュランの星を獲得されている精進料理の名店で、動物性の食材は一切使わずにあの美味しいお出汁と料理は一度頂いてみる価値が十分にあります。

お膳が運ばれてきたら、食前に“生飯(さば)”を行います。

生飯とは、自分の受けた食のなかから少量を分かち、庭の木々などに供え、小鳥や小動物に施すという禅寺の食事作法です。お寺の方がまわってこられたら、“生飯器”に、小豆粥から数粒のご飯をお渡しします。

この集められた生飯は、本堂前庭に供えられ、小鳥たちのご飯となります。

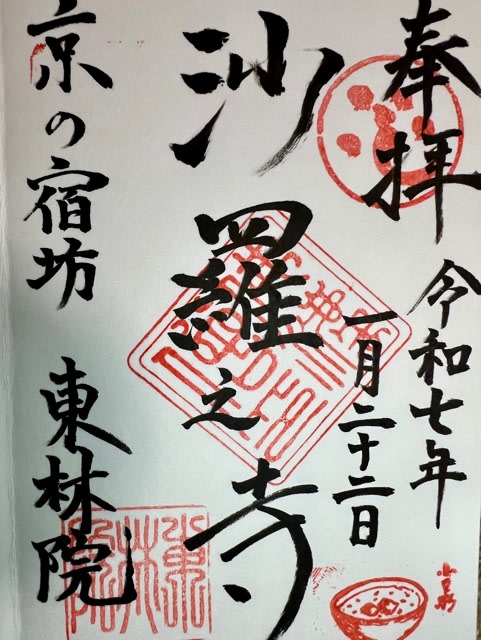

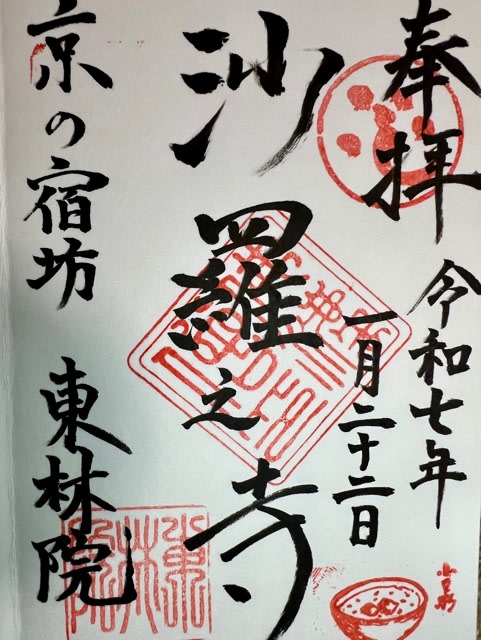

受付でお願いしていた御朱印を受取り、次に椿寺と通称される地蔵院へと向かいます。

東林院は通常非公開のお寺ですが、1月の「小豆粥で新春を祝う会」、6月の「沙羅の花を愛でる会」、10月の「凡燈のあかりに親しむ会」と年に3度だけ特別公開されます。

また、宿坊もされています。