右の線路は JR奈良線 南方向を見る

本堂

円蔵院

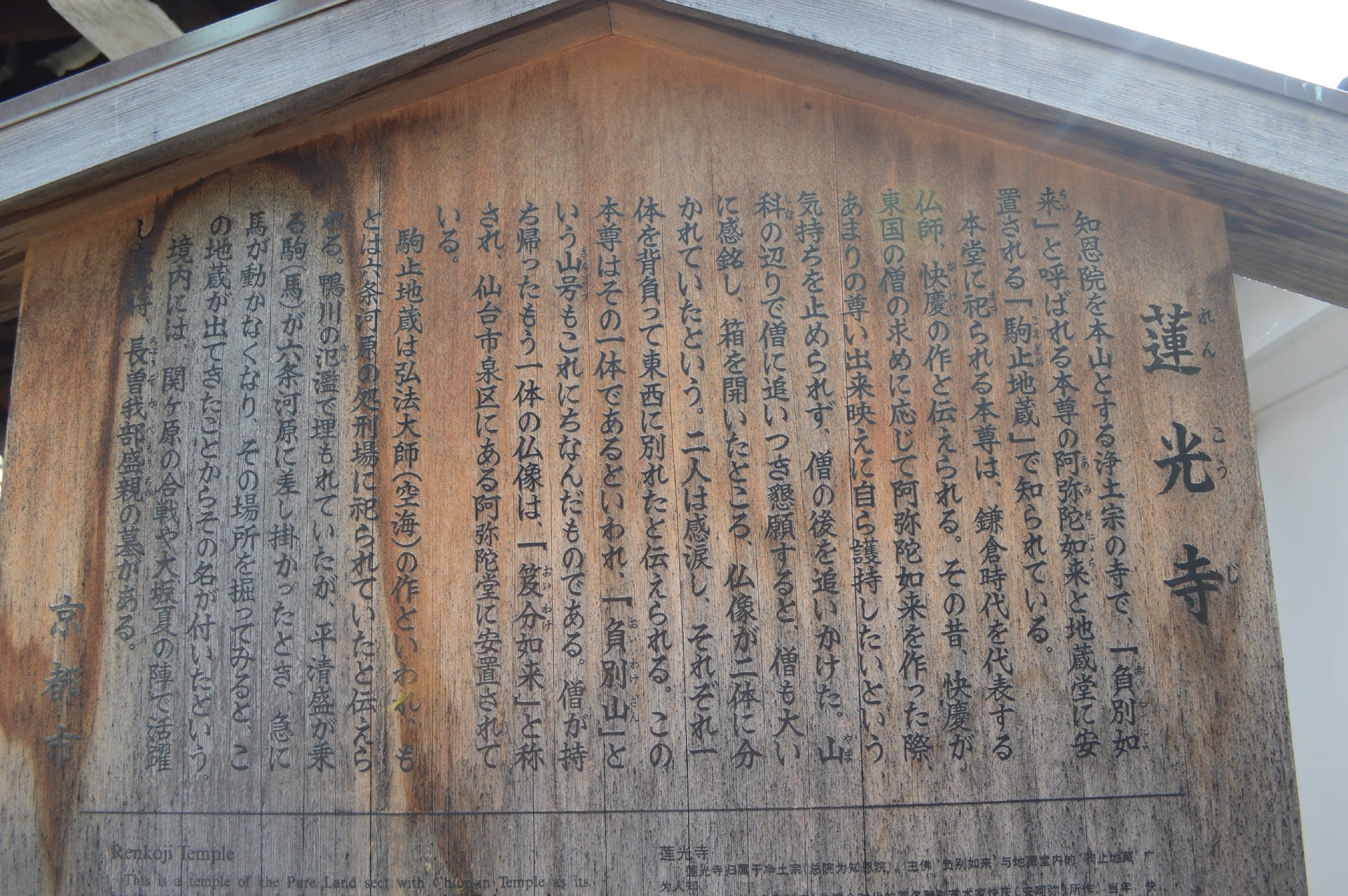

慶安2年(1649)淀藩主永井尚政がこの地の重要性に着目し、開発して新田を設けたとき、万安和尚を開山とし、弟子三峯を住持として建立した曹洞宗宇治興聖寺派の寺。

本堂は秀吉の伏見城の書院をうつしたものと伝わり、本尊釈迦如来坐像を安置する。

当寺の裏山にあった金毘羅山古墳(円墳)は近年消滅し、墳上にあった金毘羅社は現在、境内にうつされている。

また、坊主山古墳は三基のうち、二基は消滅し、一基(円墳)だけになっている。

くりくまの里 ?

明治 ?

境内をJR奈良線が走っている 高架下 左が京都方面 右が奈良方面

西門 この向こうに JR奈良線が走っている

天保年間 1830~44

京都のニュース 今年の漢字 漢字ミュージアム

漢字能力検定協会 2020.12.15

1995 震 1996 食 1997 倒 98 毒 99 末 1995 阪神淡路大震災

2000 金 01 戦 02 帰 03 虎 04 災

05 愛 06 命 07 偽 08 変 09 新 07 食品偽装

10 暑 11 絆 12 金 13 輪 14 税 11 東日本大震災

15 安 16 金 17 北 18 災 19 令

20 密 20 新型コロナ対策 3密

2位 禍

3位 病

4位以下 新、変、家、滅、菌、鬼、疫

森貫首は「密は心のつながりも表す。新型コロナウィルスの感染拡大で国民や医療従事者が苦労している中、日本中が努力してこの状況に向っているのをありがたいと思いながら書いた」述べています。

関連記事 永井尚政 ⇒ まち歩き宇治0945 浮島十三重石塔 日本で現存最大の15メートル

寺院 前回の記事 ⇒ まち歩き下1447 京の通り・富小路通 No100 寺院下0749 萬年寺

次回の記事 ⇒ 寺院宇治0751 浄土宗 瑞泉寺

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます