鎌倉時代の画家。為久の子。法印。仏像人物画を能くしたと伝える。

絵仏師宅間勝賀(生没年未詳)は宅間派の祖為久の子。嘉応元(1169)年頃より承元3(1209)年頃まで神護寺・東寺の仏像制作等に携わった。栂尾高山寺の明恵上人(1173~1232)を信仰していたといわれ,上人が擁護していた春日・住吉社の神相を筆写したところ,帰途落馬してこの地で没したという。これは凡人が神相を写した神罰があたったといわれ,世人がのちにここに塚を築いてしるしたと伝える。この碑は勝賀の墓と伝える高さ87cmの無縫塔(宅間塚)の横に建てられ,勝賀の終焉地を示したものである。

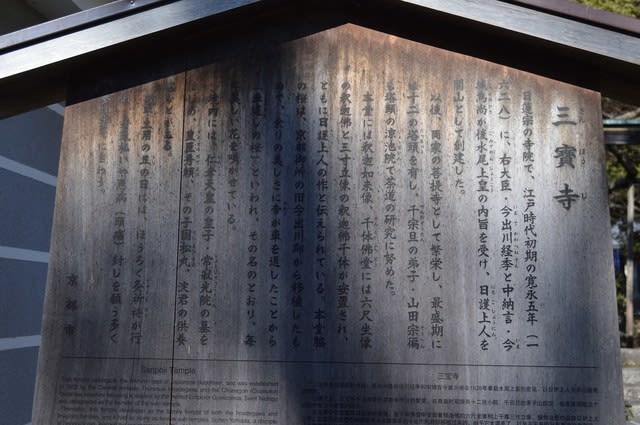

塚は石造無縫塔で、江戸時代の作。台石はそれより古く、宝篋印塔の基礎を利用したもの。その右には延宝7年(1679)在銘の石碑がある

右が 石碑

延宝7年

建立者 三宅高信

碑 文

宅間澄賀曽為絵所歴法橋叙法眼故世称宅間法眼常信慕明恵上

人而来往栂尾于時春日住吉二神屡降臨親聴明恵之法要然明恵

之外無見尊容者宅間請上人曰願写尊形以為衆生修結縁上人曰

凡眼直拝神容則恐殞命宅間曰雖死不敢悔矣神亦憐其志暫示現

宅間不堪歓喜則敬而拝写之今栂尾二神之尊像是也宅間之志願

已遂矣喜帰京師於茲誤堕馬而斃矣嗚呼痛哉夫神之霊験挙而不

論之宅間雖末芸者其有志家業也深哉誠殺身以成仁之一端乎時

人憐之建石碑於茲地矣其後年久遠陵谷変遷建碑既絶人亦無知

其蹟者当今歎名蹟蕪没再建一箇片石聊記其大概云爾

延宝七己未年七月三日 画工三宅陽心高信建

宅間勝賀塚碑 碑文の大意

宅間澄賀(勝賀)は絵所の役に任じられ,法橋を経て法眼に叙せられた。このため世間では宅間法眼と呼んだ。栂尾高山寺の明恵上人に帰依し京と栂尾を行き来していた。

この時,春日と住吉の神が降臨し,明恵上人の法要を聴聞することがよくあった。しかし二神の姿を見ることができたのは明恵上人だけであった。宅間は衆生のために二神の姿を絵に写したいと上人に懇請した。常人が神の姿をみれば死ぬかもしれぬと上人がおっしゃったが,宅間はそれでもかまいませんとお願いした。二神もその志に感じ宅間の前に姿をあらわした。宅間は喜び二神の姿を拝写た。いま栂尾高山寺にある二神の像がこれである。

宅間は志を果たした喜びにあふれて京への帰途をたどったが,この地であやまって馬から落ち命を落とした。痛ましいことである。これが二神のたたりかどうかはわからないが,宅間は一介の絵師であったが,その仕事にかける情熱は深いものがあった。身を殺して仁を成したと言ってよいだろう。

没後この地に石碑が建てられたが,年がたち地形も変り碑もなくなり,知る人もいなくなった。そこでここに石碑を建立する次第である

石碑 前回の記事 ➡ 石碑上0150 所司代屋敷址

五七五

草庵に温石の暖ただ一つ /虚子

京ことば シンドイ 疲れている。辛い。「登山はシンドイワ」

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます