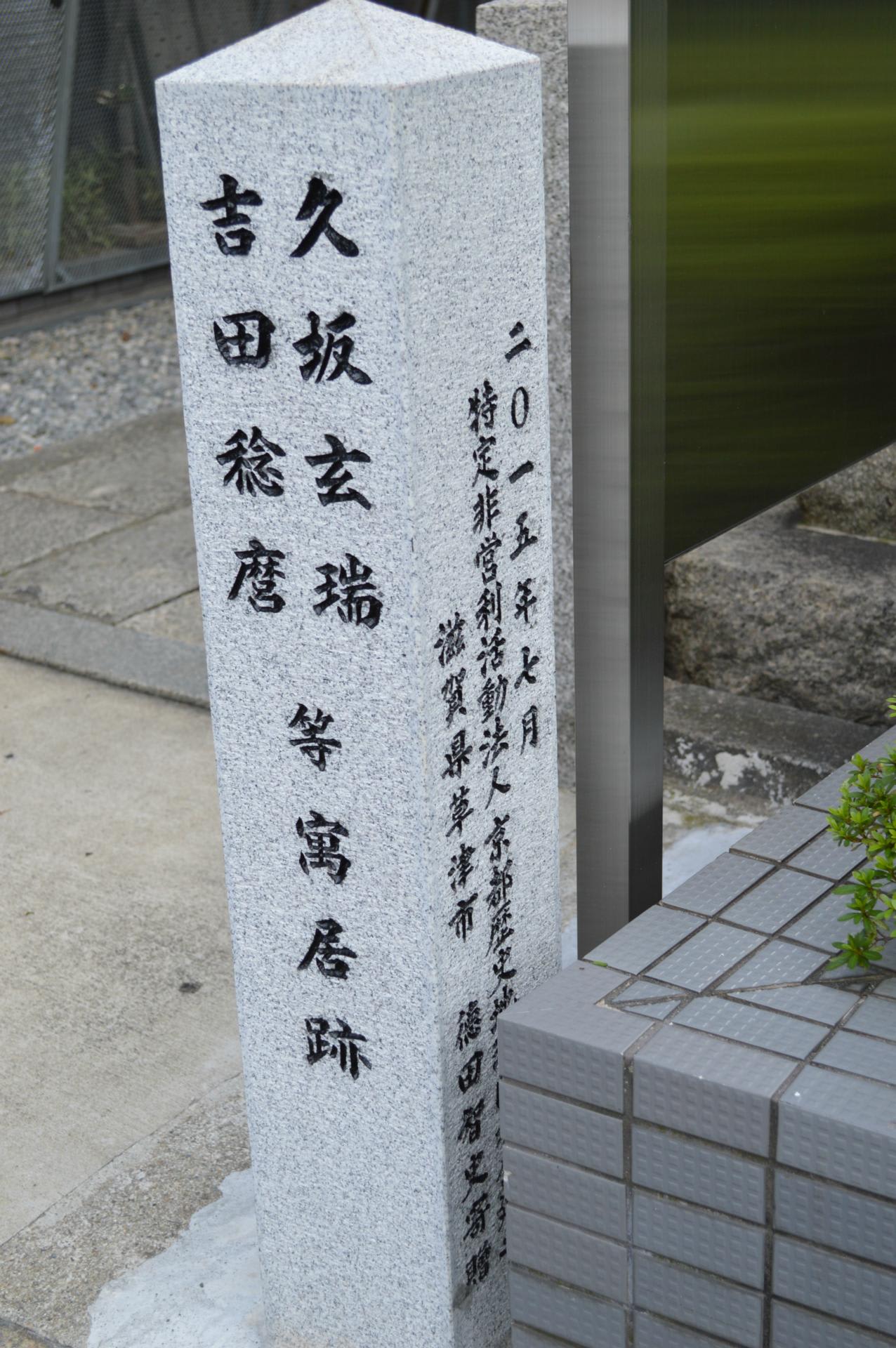

久坂玄瑞・吉田稔磨 等 寓居跡

此南西 吉田稔磨所縁 塩屋兵助宅跡 伝承地

この南 池田屋事件 望月亀弥太 終焉伝承地

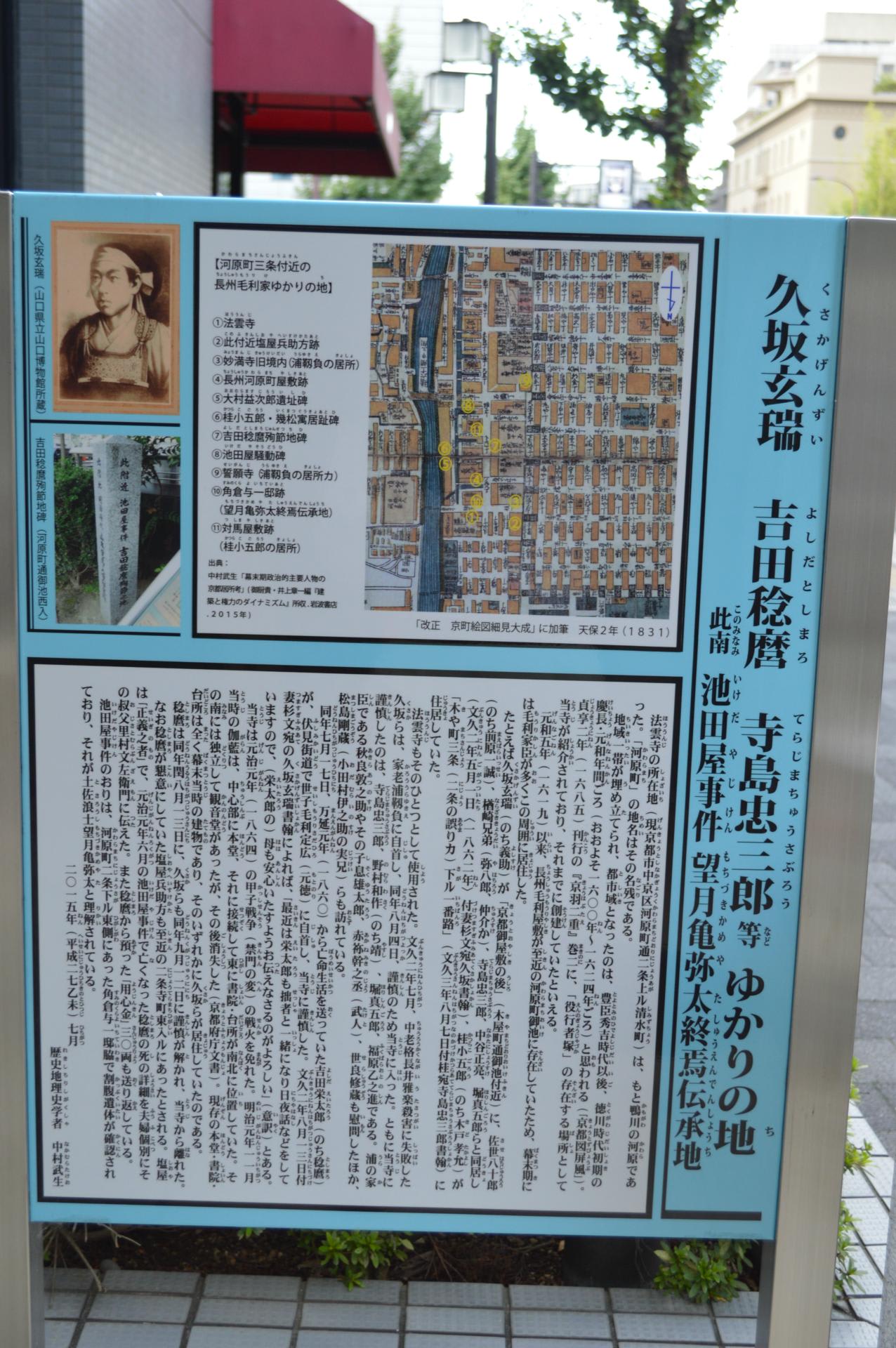

法雲寺の所在地(現 京都市中京区河原町通二条上ル清水町)は、もと鴨川の河原であった。

「河原町」の地名はその名残である。

地域一帯が埋め立てられ、都市域となったのは、豊臣秀吉時代以後、徳川時代初期の慶長・元和年間ごろ(おおよそ1600年~1624年ごろ)と思われる(京都図屏風)貞享2年(1685)刊行の「京羽二重」巻2に「役行者塚」の存在する場所として当寺が紹介されており、それまでに創建していたといえる。元和5年(1619)以来、長州毛利屋敷が至近の河原町御池に存在していたため、幕末期には毛利家臣が多くこの周辺に居住した。

たとえば久坂玄瑞(のちの義助)が「京都御屋敷の後」(木屋町通御池付近)に、佐世八十郎(のち前原一誠)、楢崎兄弟(弥八郎、仲助か)、寺島忠三郎、中谷正亮、堀真五郎らと同居し(文久2年5月1日付妻 杉文宛久坂書翰)、桂小五郎(のちの木戸孝允)が「木や町三条(二条の誤りか)下ル一番路」(文久3年8月7日付桂宛寺島忠三郎書翰)に住居していた。

法雲寺もその一つとして使用された。文久2年7月、中老格長井雅楽殺害に失敗した久坂らは、家老浦靭負に自首し、同年8月4日、謹慎のため当寺に入った。ともに当寺の謹慎したのは、寺島忠三郎、野村和作(のち靖)、堀真五郎、福原修蔵も慰問したほか、松島剛蔵(小田村伊之助の実兄)らも訪れている。

同年7月17日、万延元年(1860)から亡命生活を送っていた吉田栄太郎(のちの稔磨)が、伏見街道で世子毛利定広(元徳)に自首し、当寺に謹慎した。文久2年8月13日付 妻杉文宛の久坂玄瑞書翰によれば、「最近は栄太郎も拙者と一緒になり日夜話などをしていますので、(栄太郎の)母も安心いたすようお伝えなさるのがよろしい」(意訳)とある。

当寺は元治元年(1864)の甲子戦争(禁門の変)の戦火を免れた。明治元年11月当時の伽藍は、中心部に本堂、それに接続して東に書院・台所が南北に位置していた。その南には独立して観音堂があったが、その後消失した。(京都府庁文書)。現存の本堂・書院・台所は全く幕末当時の建物であり、そのいずれかに久坂らが居住していたのである。

稔磨は同年8月13日に、久坂らも同年9月12日謹慎が解かれ、当寺から離れた。なお、稔磨が懇意にしていた塩屋兵助方も至近の二条寺町東入ルにあったとされる。塩屋は「正義之者」で、元治元年6月の池田屋事件で亡くなった稔麿の死の詳細を夫婦個別にその叔父里村文左衛門に伝えた。また、稔麿から預かった「用心金」30両も送り返している。池田屋事件のおりは、河原町二条下ル東側にあった角倉与一邸脇で割腹遺体が確認されており、それが土佐浪士望月亀弥太と理解されている。

2015年7月 歴史学者 中村武生

関連記事 ➡ 久坂玄瑞 長州藩邸址 どんどん焼けの火元か