大原野神社 手前の風景

大原野神社の大鳥居

少し横長に感じるのだけど

慶安2年(1649)後水尾上皇が寄進された

大原野神社から1キロ東にあったが

昭和44年12月18日 早朝、大型トラックが鳥居中貫に接触破損させた

その場所では再建は不可能なので現在地が選ばれた

社号標

公爵 一條實孝 謹書

昭和9年6月建設

鳥居の扁額

大原野神社

祭神として、奈良の春日大社と同様、建御賀豆智命、伊波比主命、天之子八根命、比賣大神を祀っている。

長岡京遷都に際し、桓武天皇の皇后である藤原乙牟漏が藤原氏の氏神として奈良から長岡京に勧請したのが当社の起こりと伝えられる。

嘉祥3年(850)、藤原冬嗣を祖父とする文徳天皇により壮麗な社殿が造営され、京都の守護神としてこの地に祀られた。平安時代の中期に藤原氏の隆盛とともに、その氏神として大きな地位を占め、天皇や皇后の崇敬も厚く、官祭である大原野祭には勅使が派遣されていた。また、伊勢の斎宮や加茂の斎院にならって当社にも斎女が置かれていた。しかし、応仁の乱以後、社運が次第に衰え、祭儀も途絶えがちになり、社殿は荒廃した。現在の春日造檜皮葺の本殿は、慶安年間(1648~1652)に再建されたものである。境内には、奈良の猿沢池を模した「鯉沢池」や、古歌に多く詠まれ、大友家持が愛飲したとう「瀬和井の清水」とよばれる名水がある。京都市

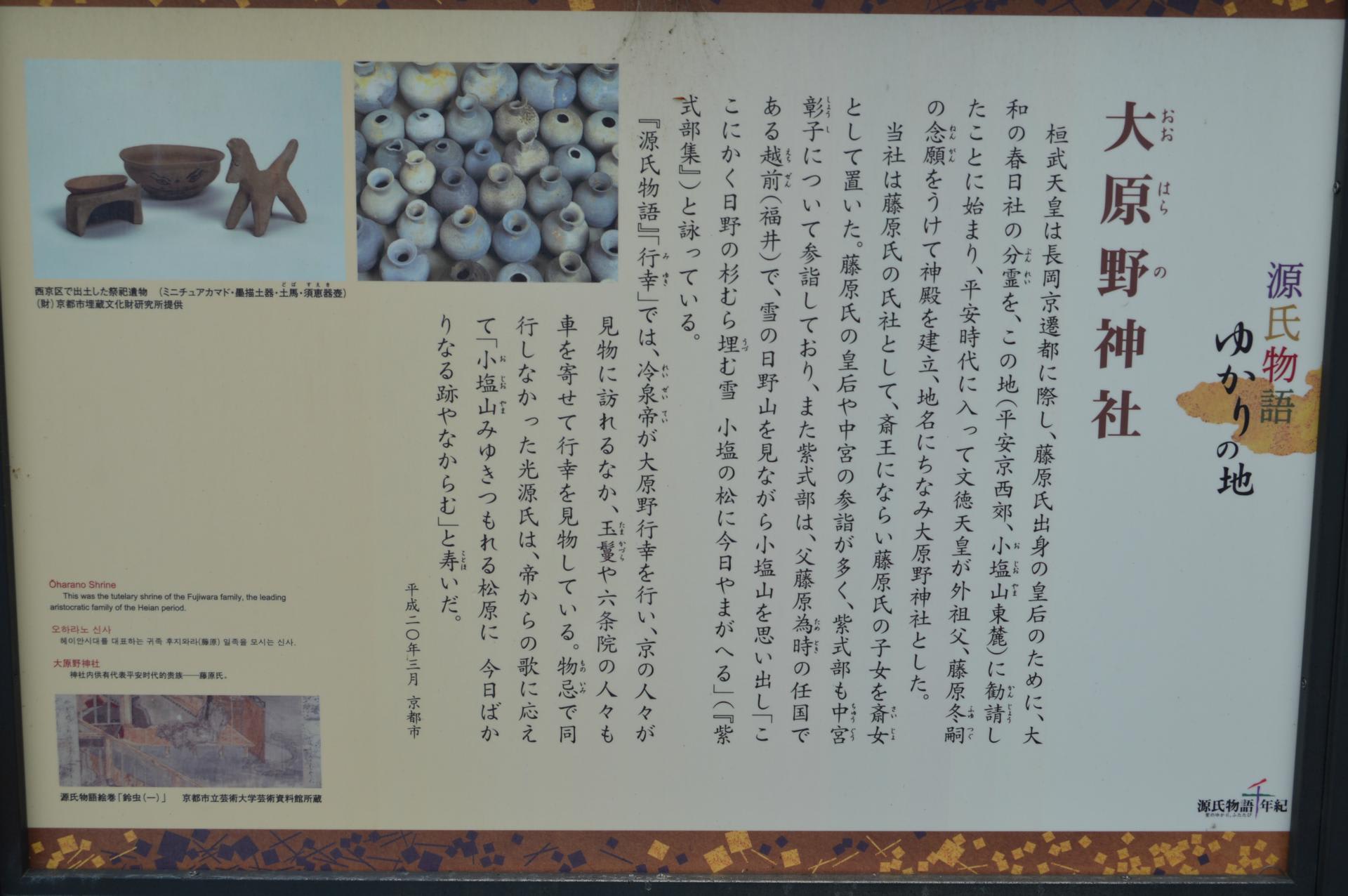

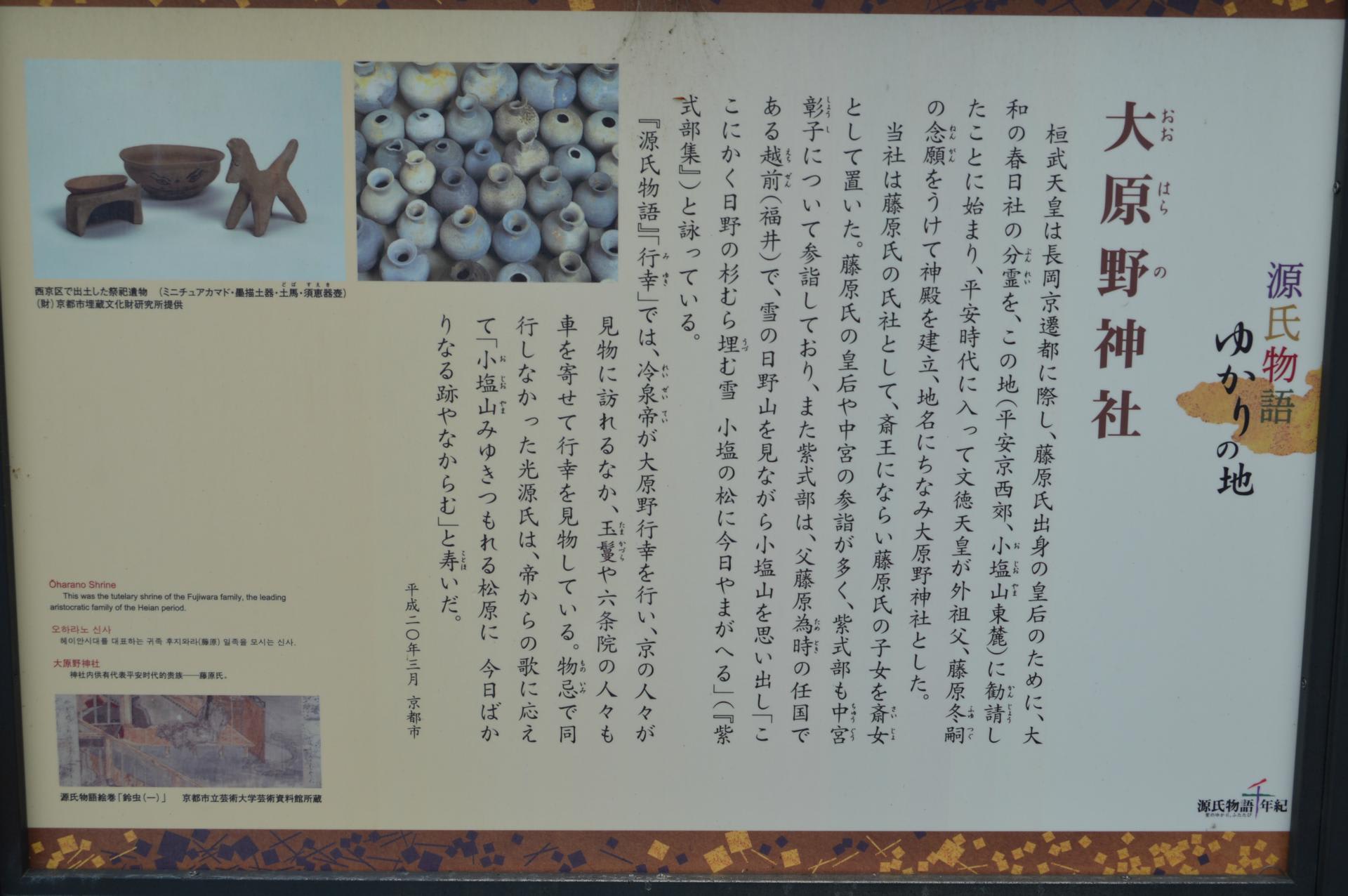

源氏物語・ゆかりの地

大原野神社

桓武天皇は長岡京遷都に際し、藤原氏出身の皇后にために、大和の春日社の分霊を、この地(平安京西部、小塩山東麓)に勧請したとに始まり、平安時代に入って文徳天皇が外祖父、藤原冬嗣の念願をうけて神殿を建立、地名にちなみ大原野神社とした。当社は藤原氏の氏社として、斎王にならい藤原氏の子女を斎女として置いた。藤原氏の皇后や中宮の参詣が多く、紫式部も中宮彰子について参詣しており、雪の日野山を見ながら小塩山を思い出し「ここにかく日野の杉むら埋む雪 小塩の松に今日やまがえる」と詠っている

『源氏物語』「御幸」では、冷泉帝が大原野行幸を行い、京の人々が見物に訪れるなか、玉鬘や六条院の人々も車を寄せて行幸を見物している。物忌で同行しなかった光源氏は、帝からの歌に応えて「小塩山みゆきつもれる松原に 今日ばかりなる跡やなからむ」と寿いだ。 平成20年3月 京都市

西京区で出土した祭祀遺物(ミニチュアカマド・墨描土器・土馬・須恵器

途中から 継ぎ足されているようです

昭和28年

承応3年(1654)

参道

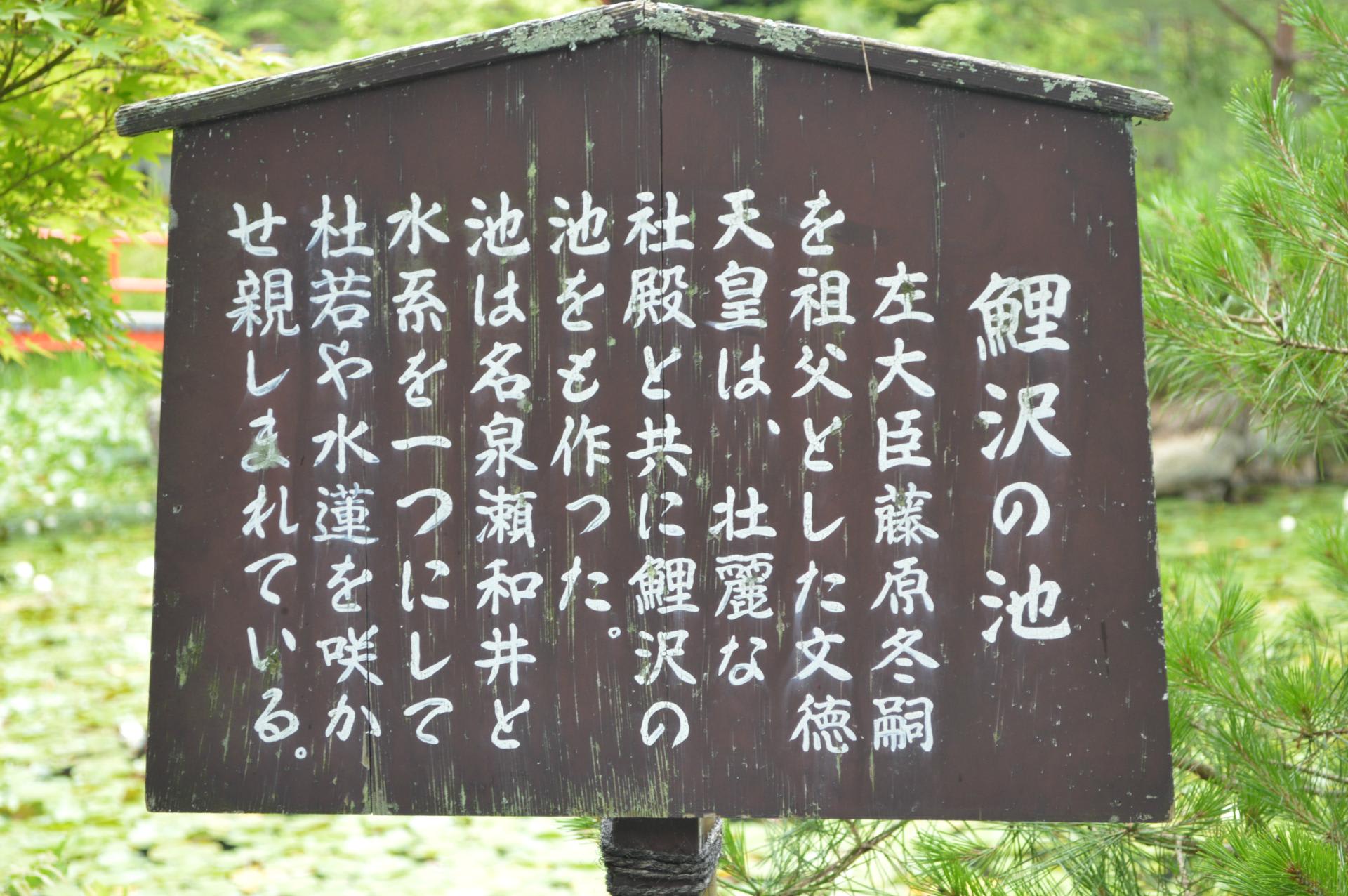

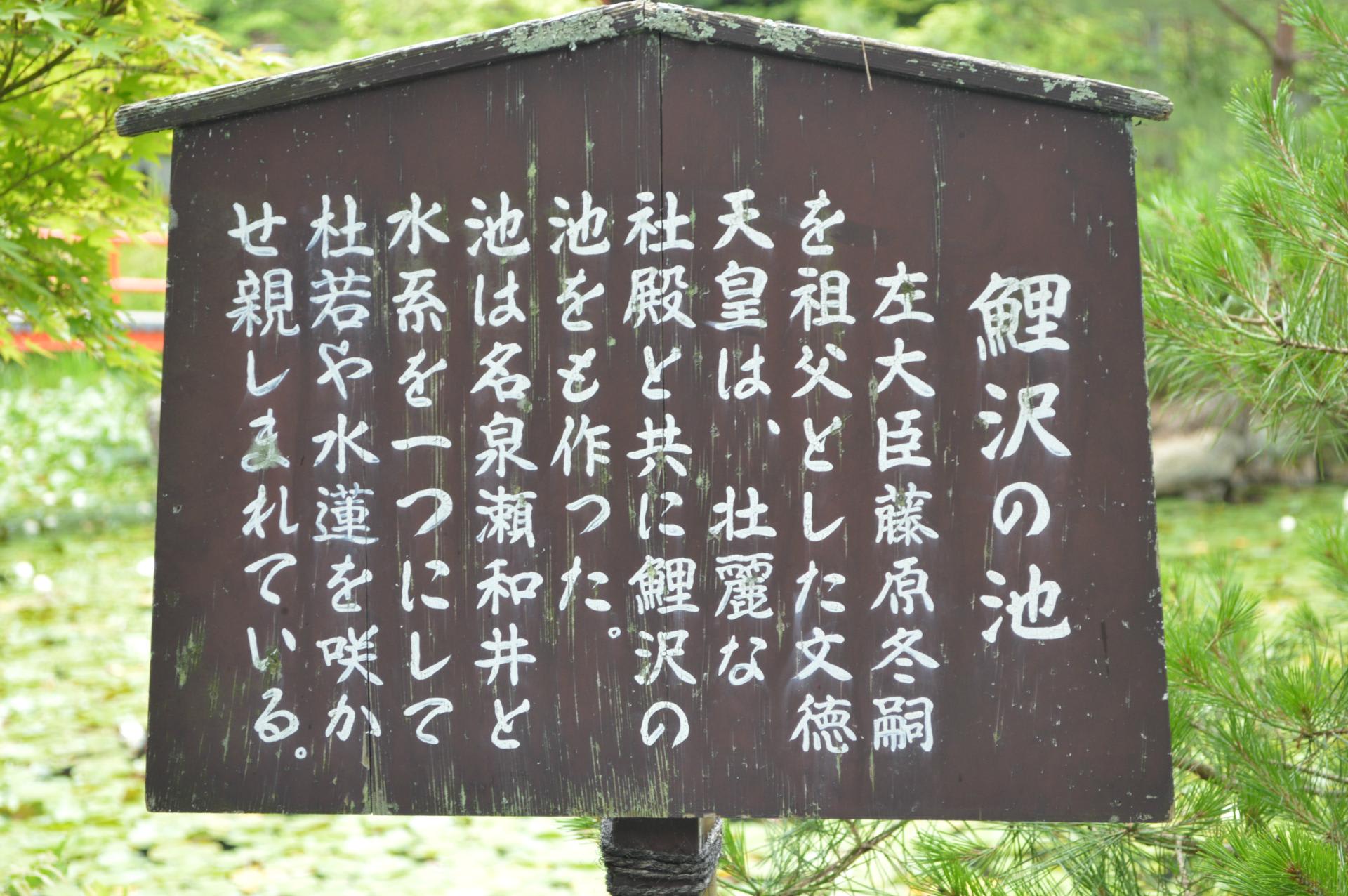

鯉沢の池 平成28年6月4日 撮影

鯉沢の池

左大臣藤原冬嗣を祖父とした文徳天皇は、壮麗な社殿と共に鯉沢の池をも作った。

池は明泉瀬和井と水系を1つにして杜若や水蓮を咲かせ親しまれている。

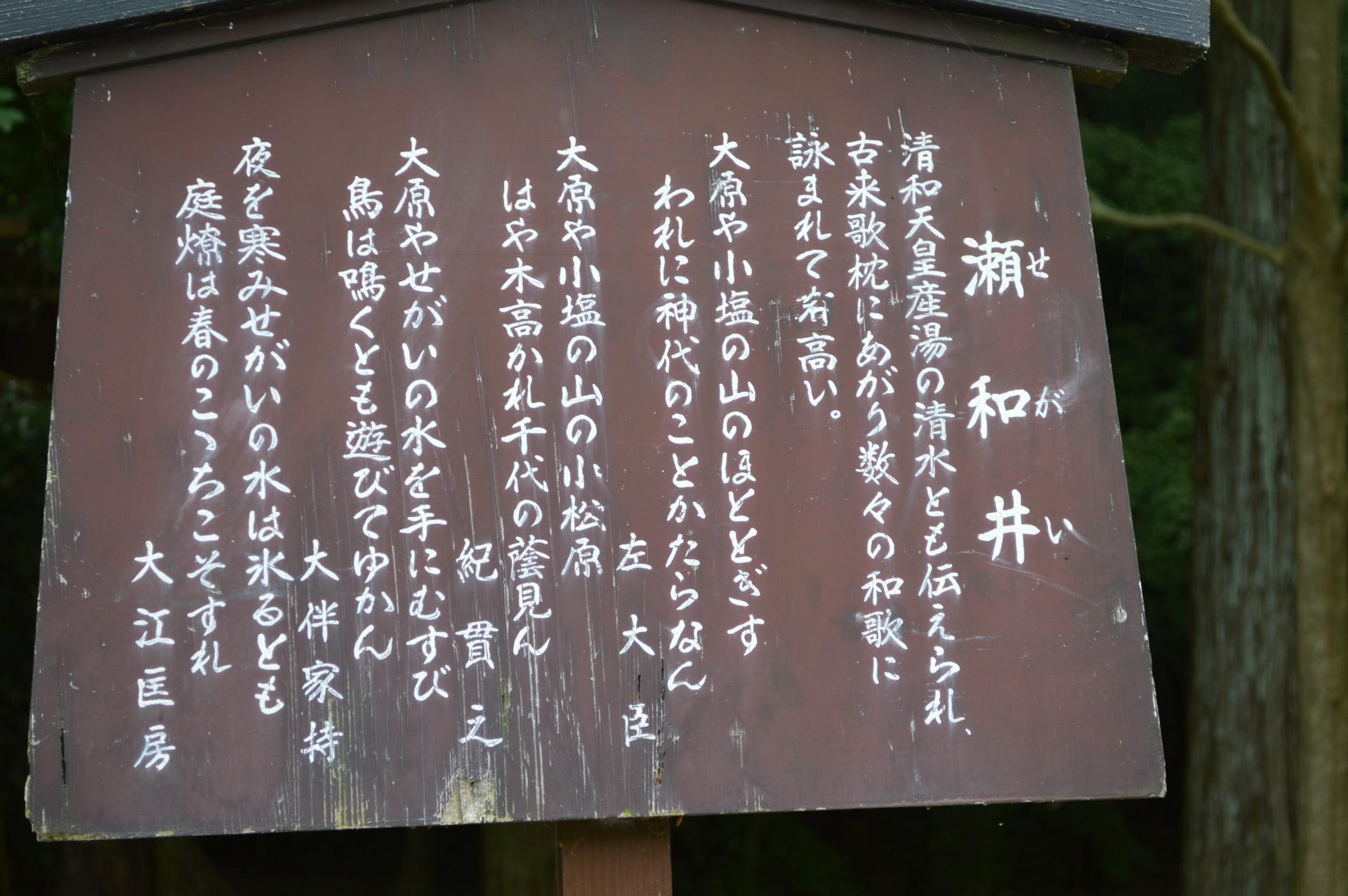

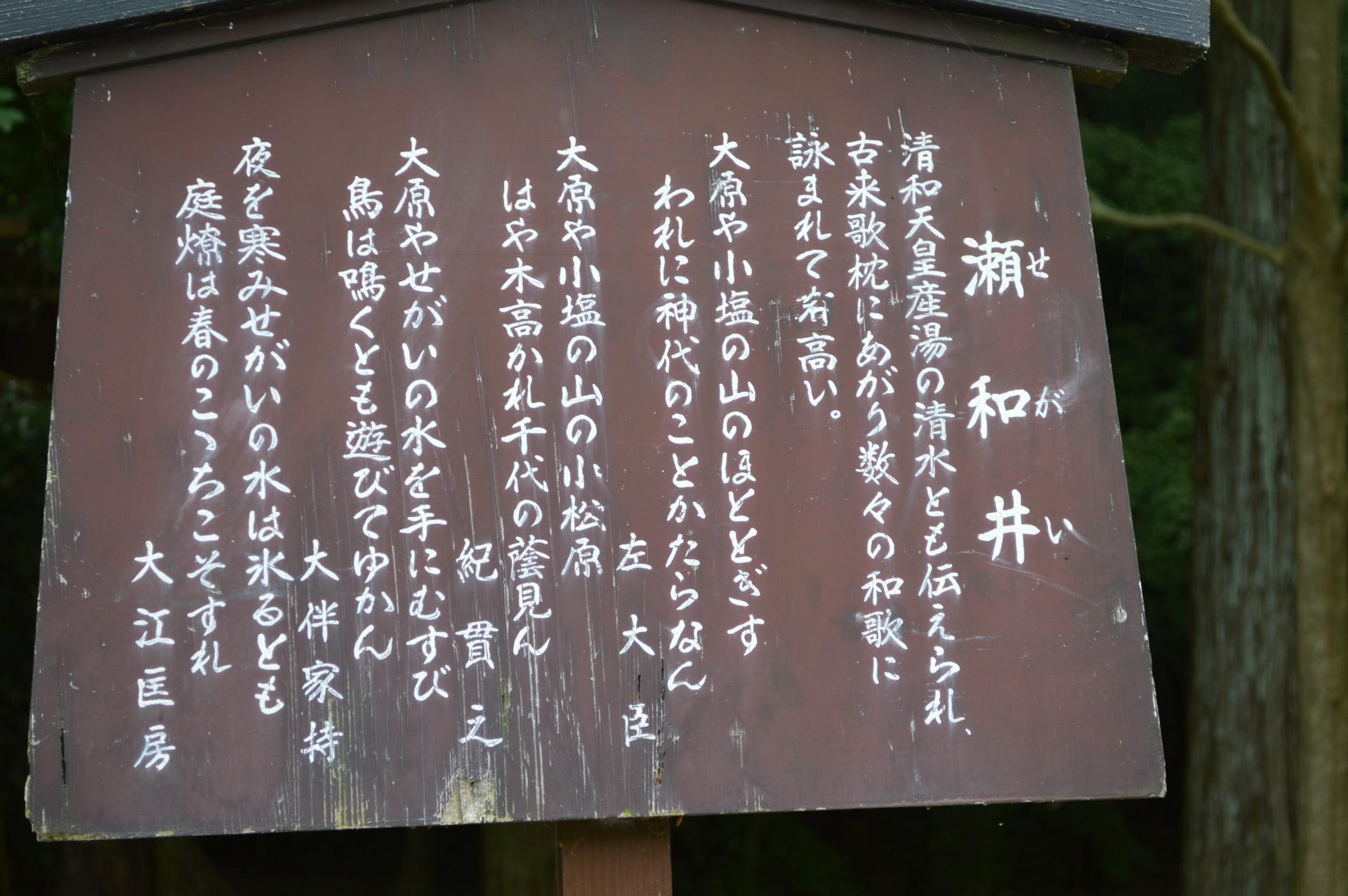

瀬和井

清和天皇産湯の清水とも伝えられ、古来歌枕にあがう数々の和歌に詠まれて名高い。

大原や小塩の山のほととぎす われに神代のことかたらむ

左大臣

大原や小塩に山の小松原 はや木高かれ千代の蔭見ん

紀貫之

大原やせがいの水を手にむすび 鳥は鳴くとも遊びてゆかん

大伴家持

夜を寒みせかせいの水は氷るとも 庭燎は春のこゝちこそすれ

大江匡房

花の寺は ここからも 行ける

手水舎

春日大社に因んで 鹿 です

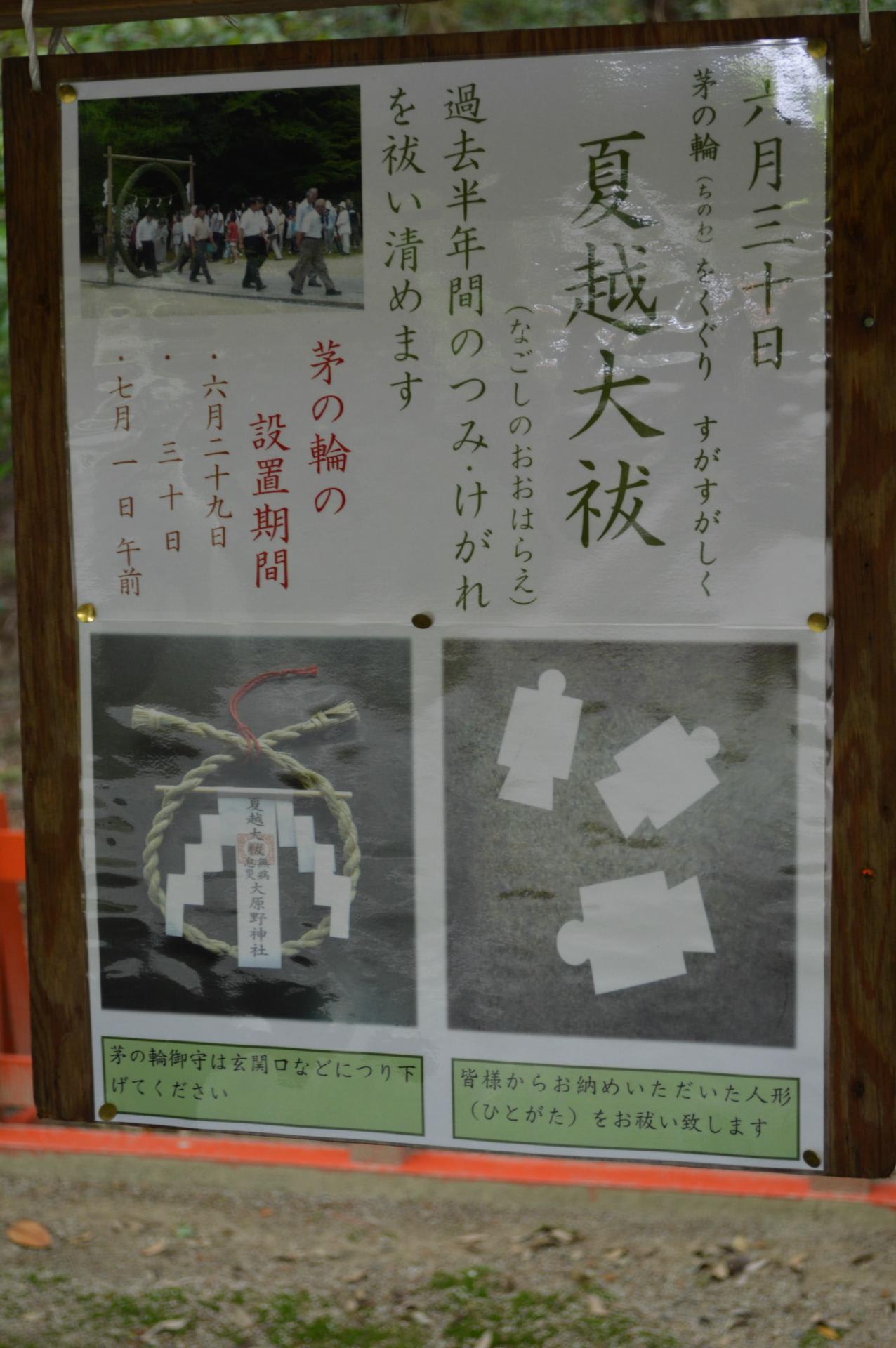

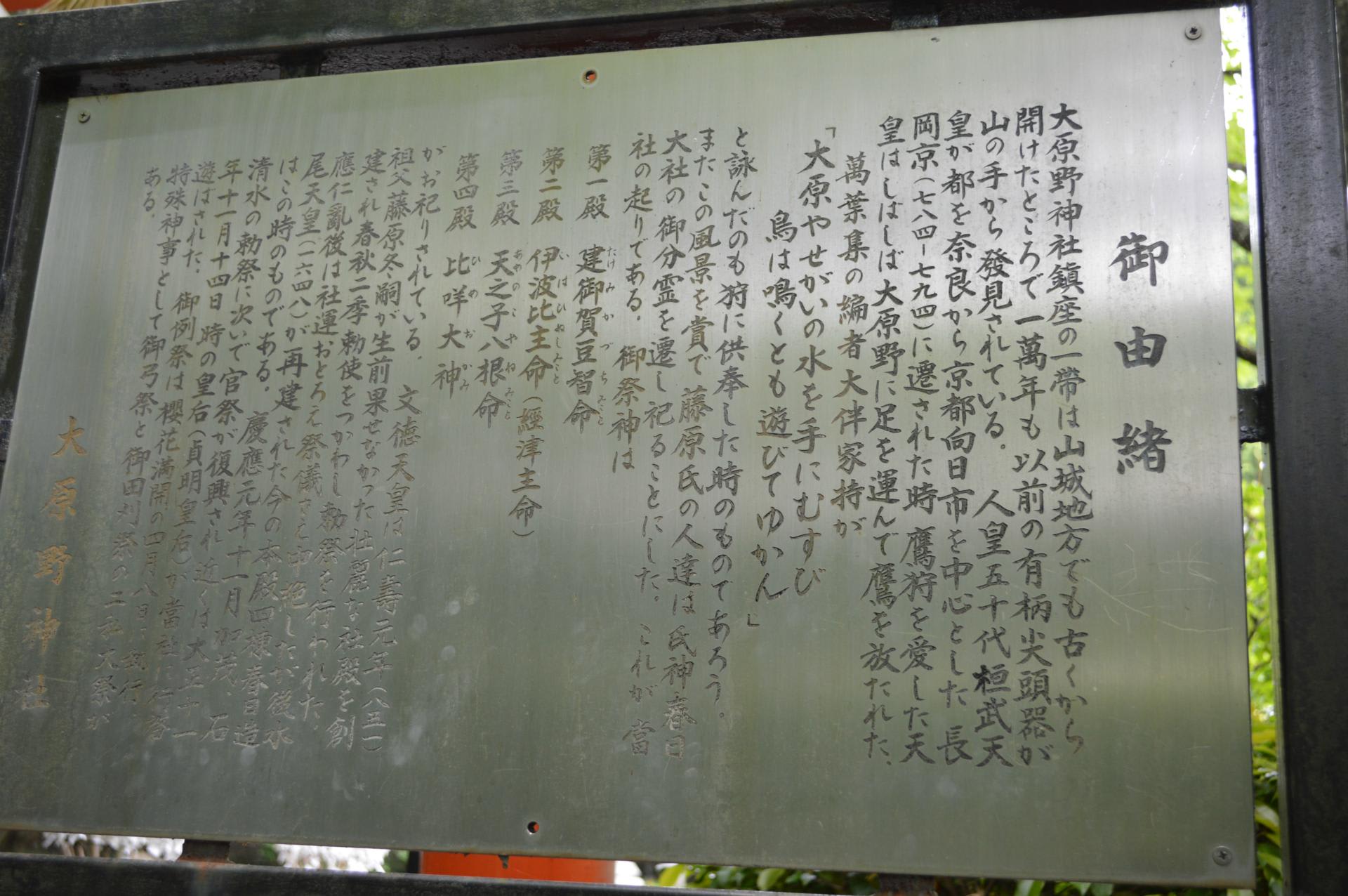

由緒

大原野神社鎮座の一帯は山城地方でも古くから開けたところで壱萬年も以前の有柄尖頭器が山の手から発見されている。人皇50代桓武天皇が都を奈良から京都向日市を中心とした長岡京(784~794)に遷された時、鷹狩を愛した天皇はしばしば大原野に足を運んで鷹を放たれた。萬葉集の編者大友家持が「大原やせがいの水を手にむすび 鳥は鳴くとも遊びてゆかん」と詠んだのも狩りに供奉した時のものであろう。またこの風景を賞で藤原氏の人達は氏神春日大社の御分霊を遷し祀ることにした。これが當社の起こりである。御祭神は

第1殿 建御賀豆智命

第2殿 伊波比主命(經津主命)

第3殿 天之子八根命

第4殿 比咩大神

がお祀りされている。文徳天皇は仁寿元年(831)祖父藤原冬嗣

が生前果たせなかった壮麗な社殿を創建され春秋二季勅使をつかわし勅祭を行われた。応仁の乱後は社運おとろえ祭儀さえ中絶したが後水尾天皇(1648)が再建された今の本殿4棟春日造はこの時のものである。慶應元年11月加茂、石清水の勅祭に次いで官祭が復興され近くは大正11年11月14日時の皇后(貞明皇后)が當社に行啓遊ばされた。御例祭は桜花満開の4月8日に執行、特殊神事として御弓祭と御田刈祭の二私大祭がある。 大原野神社

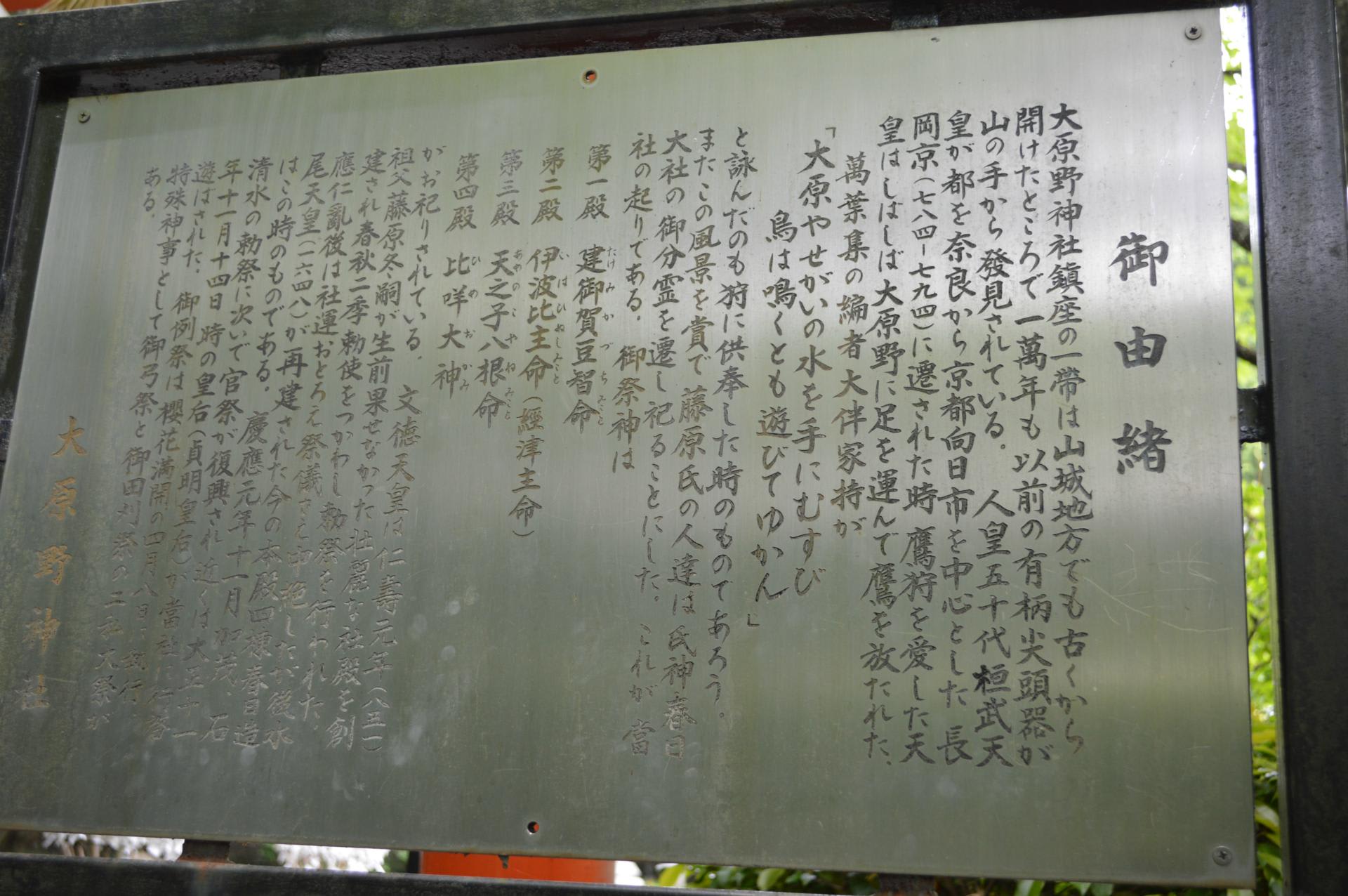

由緒

大原野神社鎮座の一帯は山城地方でも古くから開けたところで壱萬年も以前の有柄尖頭器が山の手から発見されている。人皇50代桓武天皇が都を奈良から京都向日市を中心とした長岡京(784~794)に遷された時、鷹狩を愛した天皇はしばしば大原野に足を運んで鷹を放たれた。萬葉集の編者大友家持が「大原やせがいの水を手にむすび 鳥は鳴くとも遊びてゆかん」と詠んだのも狩りに供奉した時のものであろう。またこの風景を賞で藤原氏の人達は氏神春日大社の御分霊を遷し祀ることにした。これが當社の起こりである。御祭神は

第1殿 建御賀豆智命

第2殿 伊波比主命(經津主命)

第3殿 天之子八根命

第4殿 比咩大神

がお祀りされている。文徳天皇は仁寿元年(831)祖父藤原冬嗣

が生前果たせなかった壮麗な社殿を創建され春秋二季勅使をつかわし勅祭を行われた。応仁の乱後は社運おとろえ祭儀さえ中絶したが後水尾天皇(1648)が再建された今の本殿4棟春日造はこの時のものである。慶應元年11月加茂、石清水の勅祭に次いで官祭が復興され近くは大正11年11月14日時の皇后(貞明皇后)が當社に行啓遊ばされた。御例祭は桜花満開の4月8日に執行、特殊神事として御弓祭と御田刈祭の二私大祭がある。 大原野神社

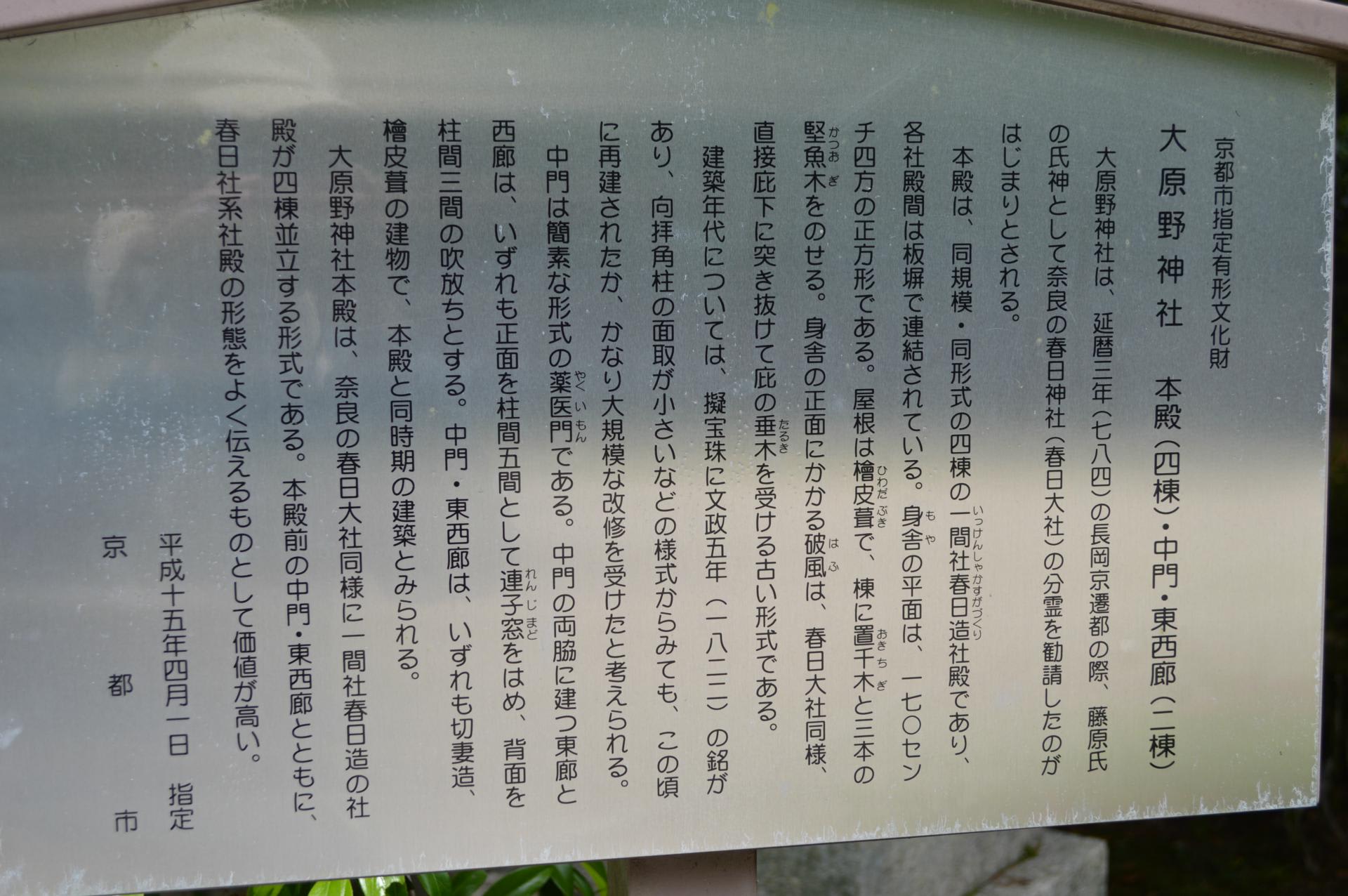

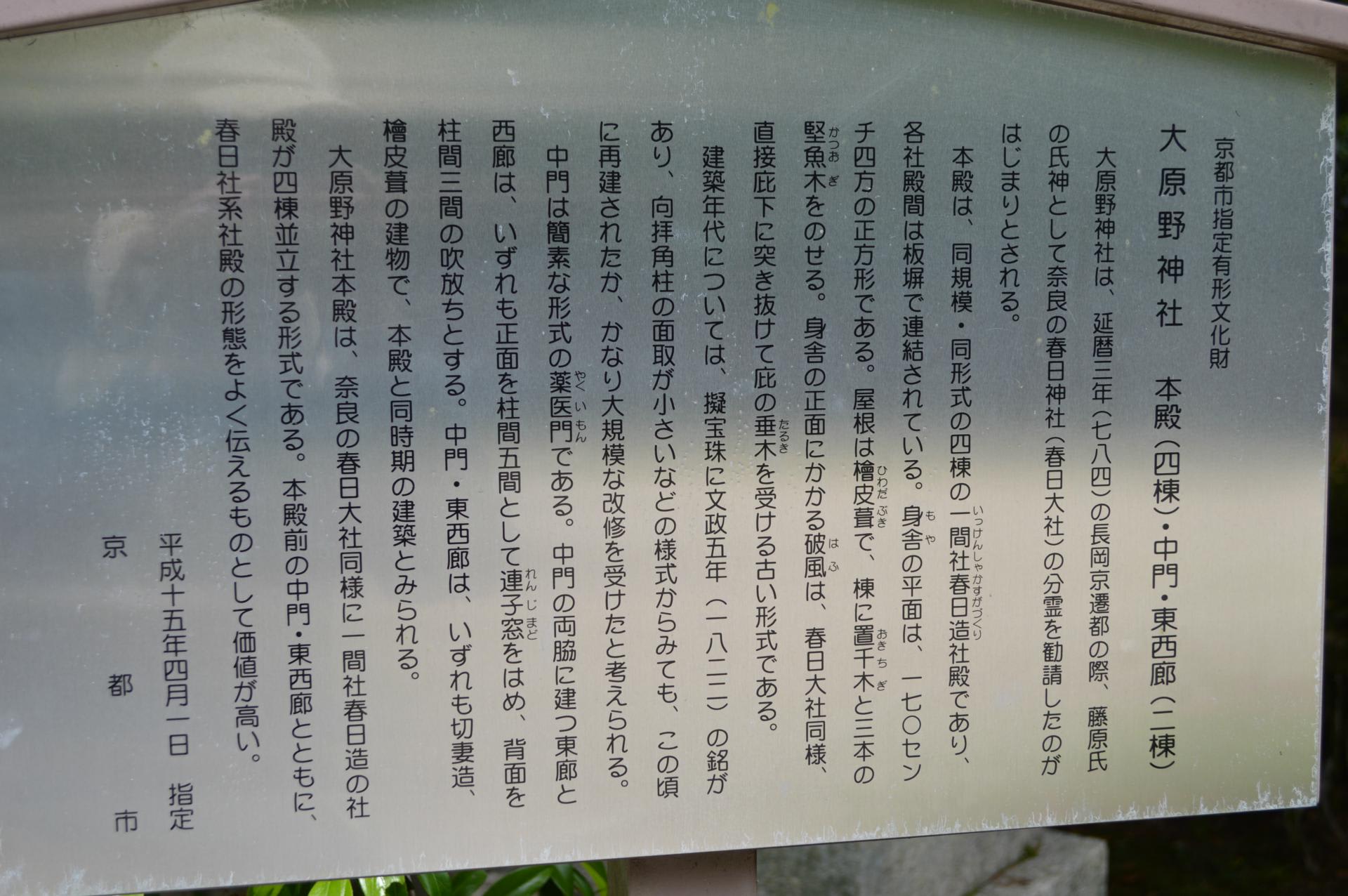

大原野神社

京都市指定有形文化財

本殿(4棟)・中門・東西廊(2棟)

大原野神社は、延暦3年(784)の長岡京遷都の際、藤原氏の氏神として奈良の春日神社(春日大社)の分霊を勧請したのがはじまりとされる。本殿は、同規模・同形式の4棟の一間社春日造社殿であり、各社殿間は板塀で連結されている。身舎の平面は、170センチ四方の正方形である。屋根は檜皮葺で、棟に置千木と三本の堅魚木をのせる。身舎の正面にかかる破風は、春日大社同様、直接庇下に突き抜けて庇の垂木を受ける古い形式である。

建築年代については、擬宝珠に文政5年(1822)の銘があり、向拝角柱の面取が小さいなどの様式からみても、この頃に再建されたか、かなり大規模な改修を受けたと考えられる。中門は簡素な形式の薬医門である。中門の両脇に建つ東廊と西廊は、いずれも正面を柱間五間として連子窓をはめ、背面を柱間三間の吹放ちとする。中門・東西廊は、いずれも切妻造、檜皮葺の建物で、本殿と同時期の建築とみられる。大原野神社本殿は、奈良の春日大社同様に一間社春日造の社殿が4棟並立する形式である。本殿前の中門・東西廊とともに春日社系社殿の形態をよく伝えるものとして評価が高い。

平成15年4月1日 指定 京都市

明治24年か

本殿の様子

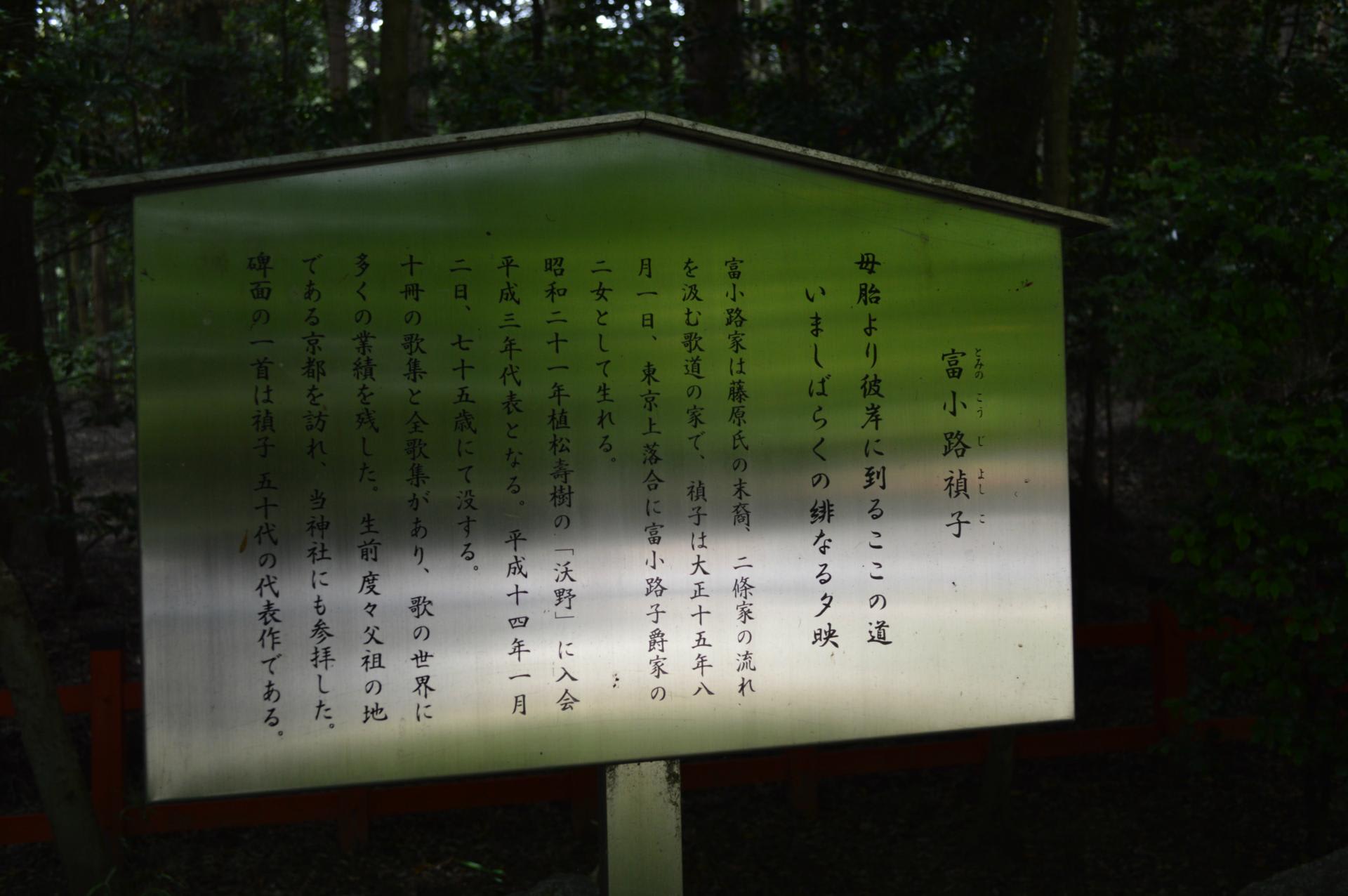

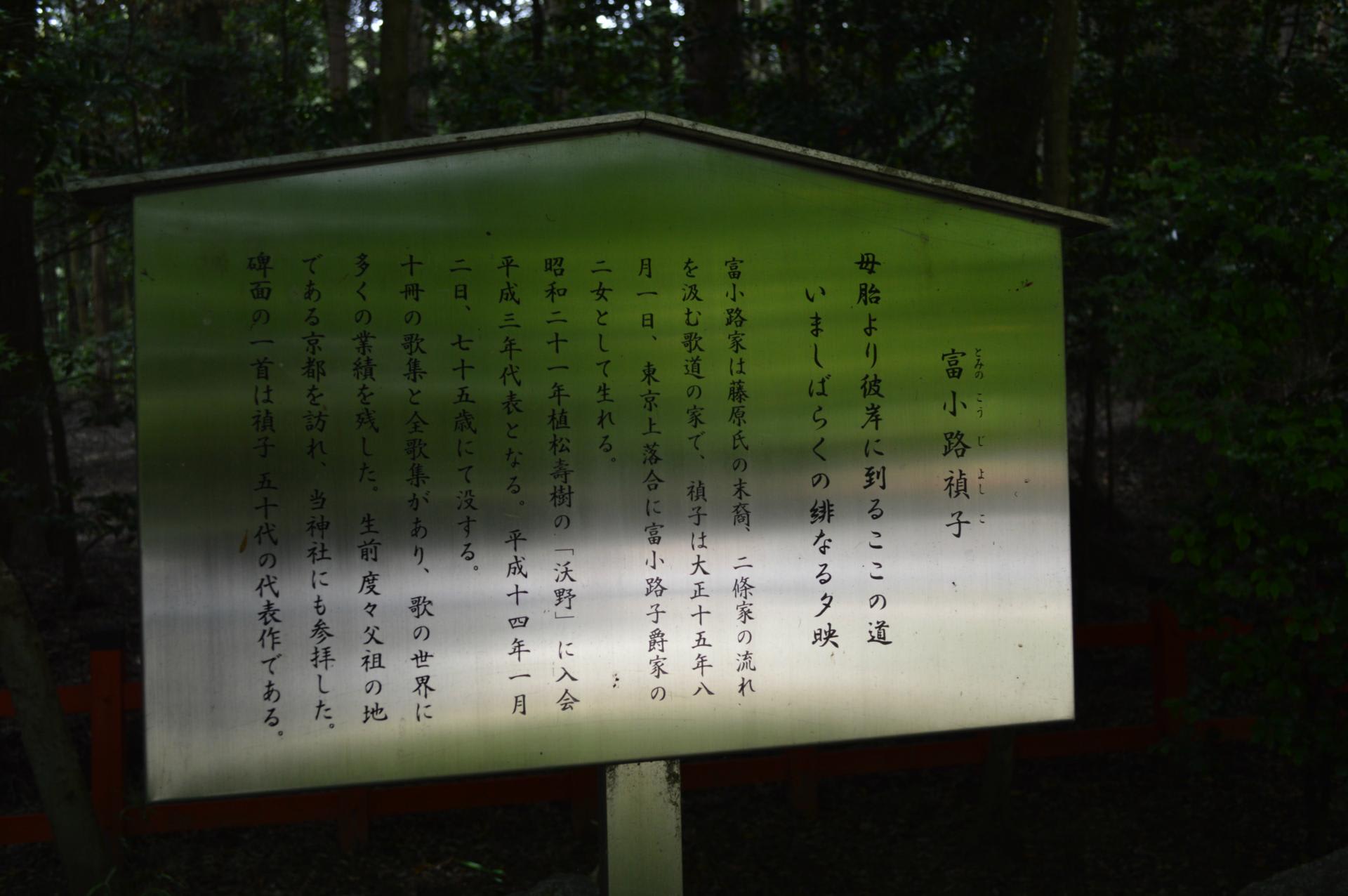

歌碑

富小路禎子

母胎より彼岸に到るここの道 いましばらくの緋なる夕映

富小路家は藤原氏の末裔、二絛家の流れを汲む歌道の家で、禎子は大正15年8月1日、東京上落合に富小路子爵家の二女として生まれる。昭和21年植松寿樹の「沃野」に入会 平成3年代表となる。平成14年1月2日 75歳にて没する。10冊の歌集と全歌集があり、歌の世界に多くの業績を残した。生前度々父祖の地である京都を訪れ、当神社にも参拝した。碑面の一首は禎子50代の代表作である。

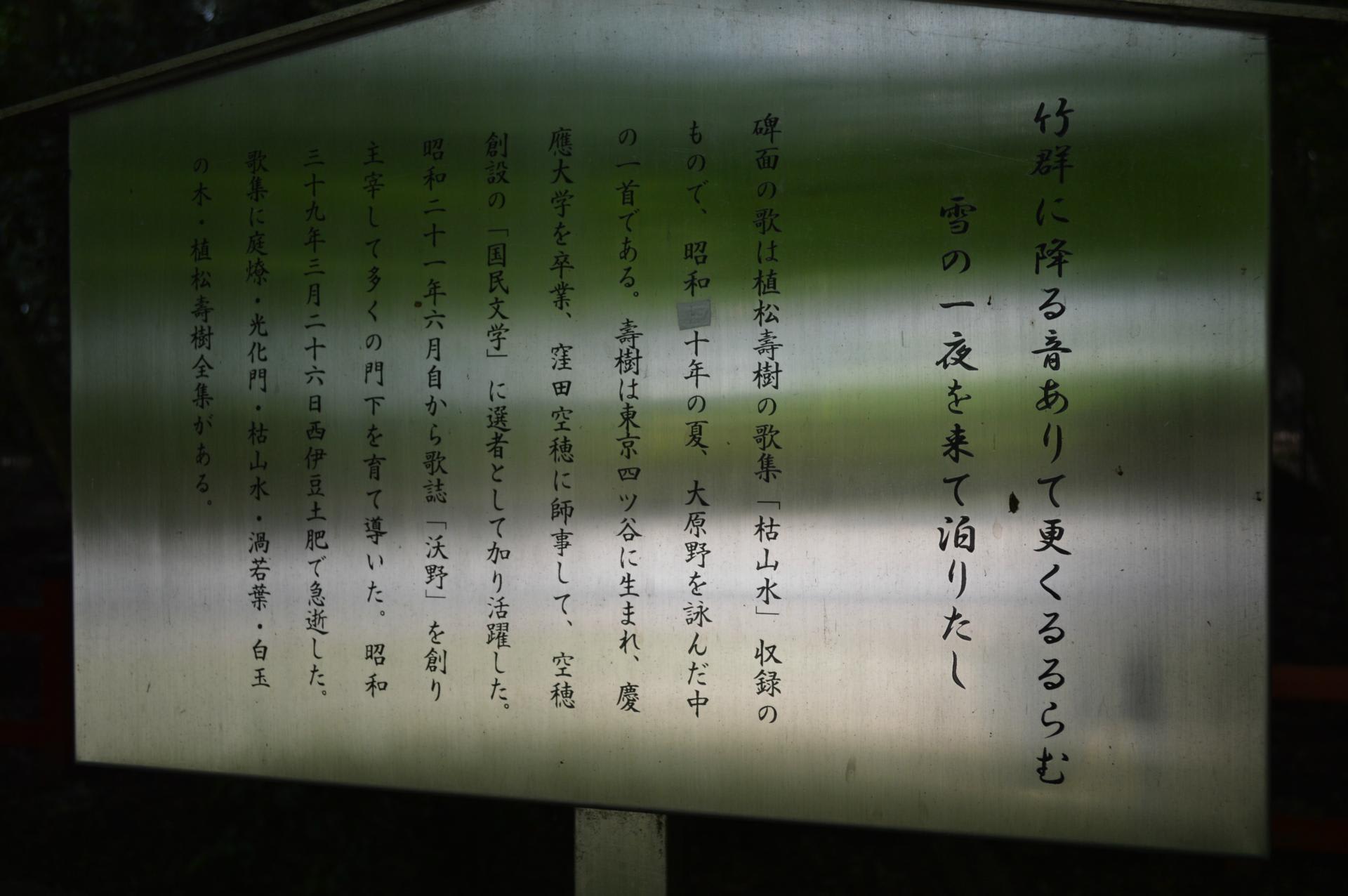

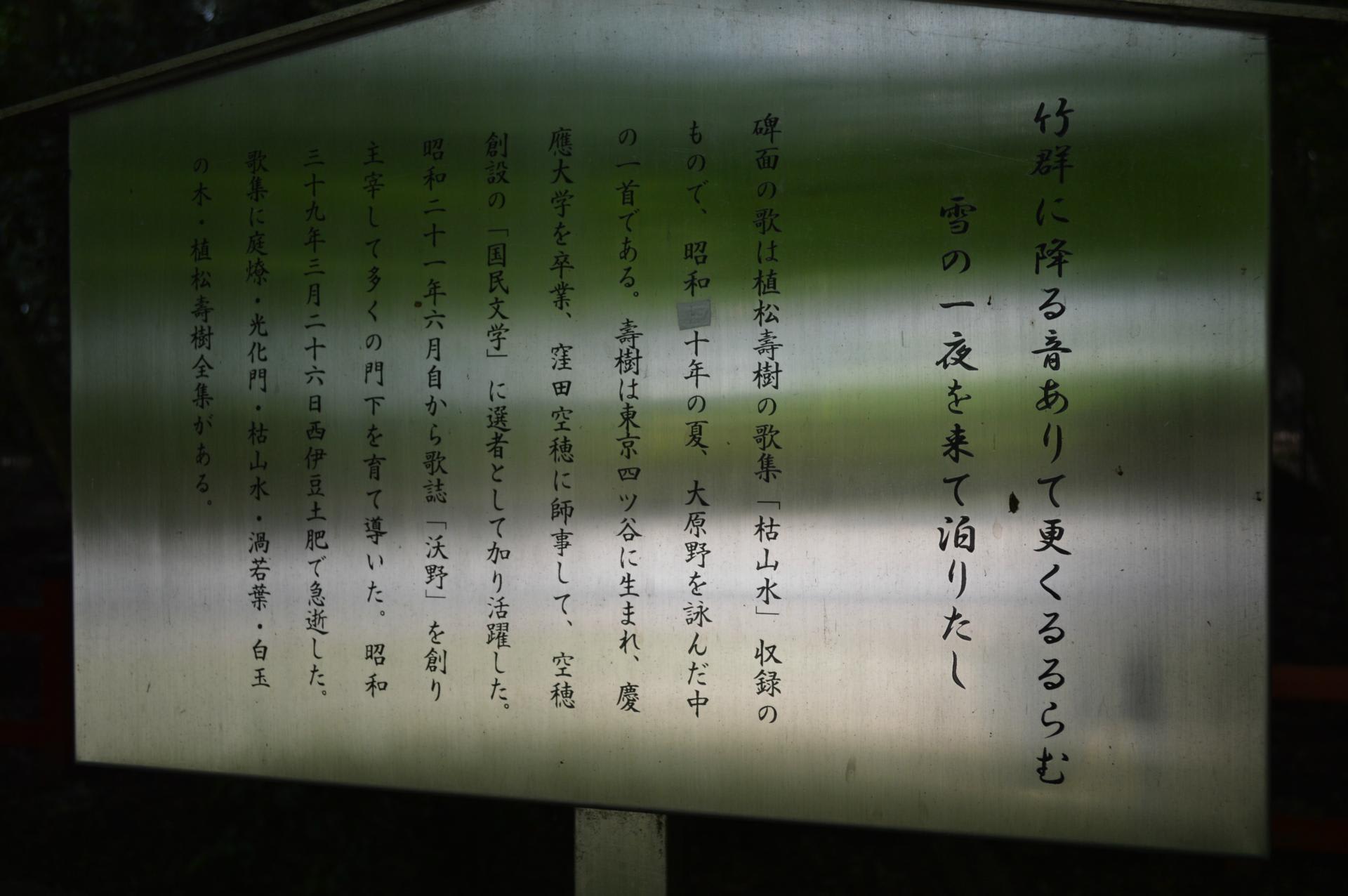

竹群に降る音ありて更くるるらむ 雪の一夜を来て泊りたし

碑面の歌は植松寿樹の歌集「枯山水」収録のもので、昭和10年の夏、大原野を詠んだ中の一首である。寿樹は東京四ツ谷に生れ、慶應大学を卒業、窪田空穂に師事して、空穂創設の「国民文学」に選者として加り活躍した。昭和21年6月自から歌誌「沃野」を創り主宰して多くの門下を育て導いた。昭和39年3月26日西伊豆土肥で急逝した。歌集に庭燎・光化門・枯山水・渦若葉・白玉の木・植松壽樹全集がある。

末社

祓戸社・八坂社・稲荷社・八幡社

神輿庫

摂社 若宮社

鯉沢の池

水蓮

鯉沢の池にある 祠

相撲場

関連記事

文徳天皇陵 ➡ 文徳天皇陵

境外摂社 ➡ 神社西0054 樫本神社

前回の 神社 記事 ➡ 神社西0054 樫本神社