平成29年 2月10日~13日

ポスター 前回の記事 ➡ ポスター0091 西国街道

五七五

われぬべき年もありしを古火桶 /蕪村

京 ことば オヤカマッサン お邪魔しました。「エライ騒いで、オヤカマッサンドシた」

平成29年 2月10日~13日

ポスター 前回の記事 ➡ ポスター0091 西国街道

五七五

われぬべき年もありしを古火桶 /蕪村

京 ことば オヤカマッサン お邪魔しました。「エライ騒いで、オヤカマッサンドシた」

御幸町東入 丸屋町

高倉東入 福屋町

車屋町東入 東九軒町

11月15日 衣棚西入 竪大恩寺町(たてだいおんじちょう)

11月15日 室町西入 鏡屋町

11月16日 釜座東入 泉町

右 2017年1月撮影 左の画と どこが違う

左の家が取り壊されたのかな

関連記事 ➡ 仁丹 町名ホーロー看板

第1問 なんででしょう

第2問 CHART(チャート)の各文字の数は何?

第3問 何度になりますか

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き上0691 家を守る角石

五七五

裾におきて心は遠き火桶かな /蕪村

京 ことば オヘン ありません。「こんなところにオヘン」 オマヘンとも。

これは 石柱 程よい高さになっている これ以上高かったら 気になるなぁ

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き上0690 三本木 鴨川 丸太町橋 近く

五七五

霜の後なでしこ咲ける火桶かな /芭蕉

京 ことば オブー 茶。「オブー飲まハル」

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

京都所司代は,朝廷をはじめ西日本支配のための江戸幕府行政機関で,慶長6(1601)年,板倉勝重(1545~1624)が任命されたのを初代とする。所司代屋敷は二条城北一帯の広大な敷地を持ち,上屋敷・堀川屋敷・千本屋敷などからなる。

所司代屋敷址 東猪熊通西日 南竹屋町通北丸

建立年 大正4年

建立者 京都市教育会

寄附者 浅田政

所司代 関連記事 ➡ 寺院東0328 法性寺 浄土宗 国宝・千手観音立像

寺院中0067 誓願寺 浄土宗西山深草派 H28.5.9画像追加

千本ゑんま堂・引接寺 こわくて偉い閻魔様が人気です 六斎念仏は本日午後7時から

石碑 前回の記事 ➡ 石碑上0149 寮病院碑

五七五

寒江に網打つことも無かりけり /虚子

京 ことば オバンザイ 日常のお惣菜。

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

いつの日か 歩いてみたいなぁー

ポスター 前回の記事 ➡ ポスター0090 節分 達磨寺 法輪寺

五七五

冬川や舟に菜を洗ふ女あり /蕪村

京 ことば オチョクル からかう。「オチョクッたらアカンエー」

茶所

堂内の地蔵菩薩

文政13年 (1830)

天下泰平 六十六部供〇塔 願主 青遊

中興・・・ 青遊法師

何か書かれていますが 判読出来ず

地蔵尊 前回の記事 ➡ 地蔵尊南040 にぎやかな ところに ありました

五七五

冬川や筏のすわる草の原 /其角

京ことば オタメ 贈り物を受けた時の返礼。

2017年12月

2016年6月の記事

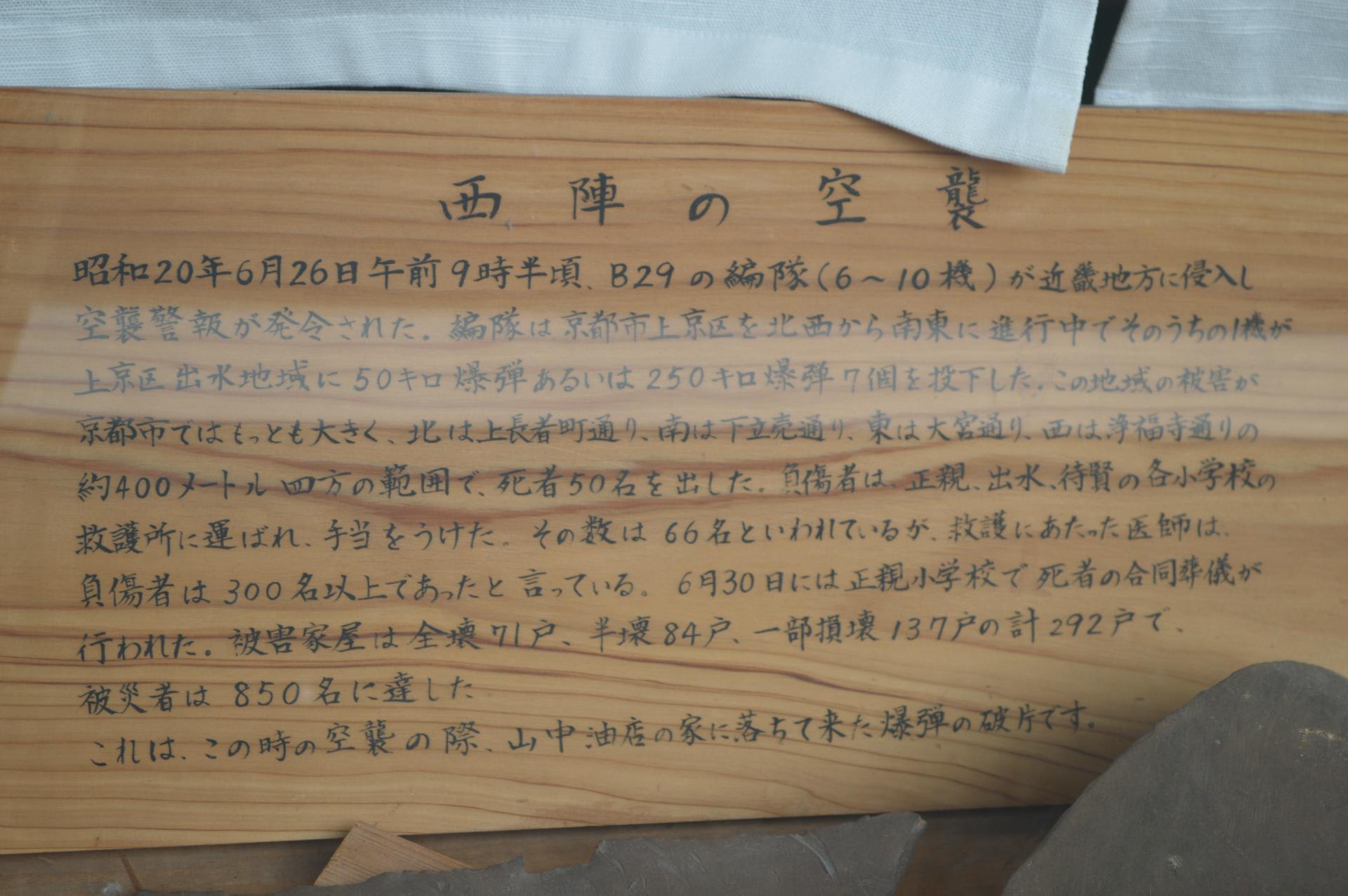

山中油店の店頭で展示してありました

昭和20年6月26日

西陣の空襲

昭和20年6月26日午前9時半頃、B29の編隊(6~10機)が近畿地方に侵入し空襲警報が発令された。編隊は京都市上京区を北西から南東に進行中でそのうちの1機が上京区出水地域に50キロ爆弾あるいは250キロ爆弾7個を投下した。この地域の被害が京都市ではもっとも大きく、北は上長者町通り、南は下立売通り、東は大宮通り、西は浄福寺通りの約400m四方の範囲で、死者50名を出した。負傷者は正親、出水、待賢の各小学校の救護所に運ばれ手当てをうけた。その数は66名といわれているが、救護にあたった医師は負傷者は300名以上であったと言っている。6月30日には正親小学校で死者の合同葬儀が行われた。被害家屋は全壊71戸、半壊84戸、一部損壊137戸の計292戸で、被災者は850名に達した。これは、この時の空襲の際、山中油店の家に落ちて来た爆弾の破片です。

以上 平成28年6月23日 文追加

同じ 6月26日 日本各地が空襲にあっています 次の都市です

名古屋、鈴鹿、津、四日市、各務原、岐阜、大津、彦根、豊中、茨木、大阪、堺、尼崎、明石、龍野、徳島、高知

戦後 前回の記事 ➡ 戦後002 遺族の家 の 札

この記事の近隣の記事は下記地図内のユーザー地図部分をクリックで検索できます

2017年 の分です

関連記事 ➡ だるま寺 (法輪寺)前半 だるま寺 (法輪寺)後半

ポスター 前回の記事 ➡ ポスター0089 吉田の節分祭

五七五

冬の水浮む虫さへなかりける /虚子

京ことば オス あります。(存在の意味) 「こんなとこに本がオスナー」 (丁寧の意味)

「ほんまに暑オスナー」

2017年2月 実施の分です

ポスター 前回の記事 ➡ ポスター0088 地下鉄に 乗るっ

五七五

めぐり来る雨に音なし冬の山 /蕪村

京ことば オコシ ヤス (歓迎して)いらっしゃいませ。(誘って)来てください。丁寧に「オコシヤシトクレヤス」という。

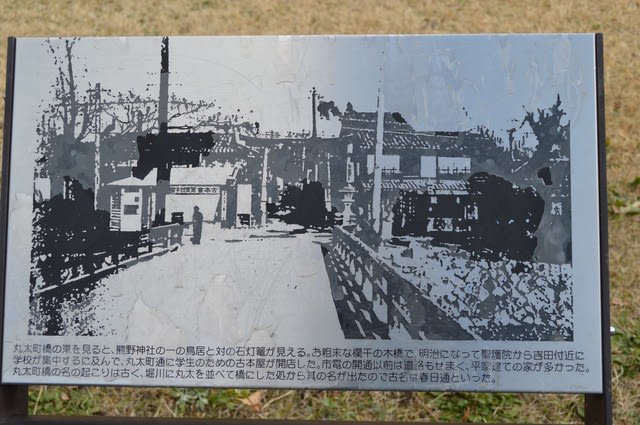

丸太町橋は明治以前は度々の水害で流失いるので、木橋が架けられていた。東に熊野の森があり西は近くに三本木の遊郭があって人の往来も多く、御休宿所と云う料理屋も出来ている。鴨川の此の辺の西の岸辺から東山三十六峰を見るに一番良い場所と云われている。橋上には洋傘をさし、人力車が通る風景は明治初期の橋を現わしている。

丸太町橋の東を見ると、熊野神社の一の鳥居と対の石灯籠が見える。お粗末な欄干の木橋で、明治になって聖護院から吉田付近に学校が集中いるに及んで、丸太町通に学生のための古本屋が開店した。市電の開通以前は道路もせまく、平屋建ての家が多かった。丸太町橋の名の起こりは古く、堀川に丸太を並べて橋にした処から其の名が出たので古名は春日通といった。

関連記事 ➡ 立命館草創の地 木戸孝允・幾松の逸話の地

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き上0689 鴨川 荒神橋の鳥たち

五七五

山眠る如く机にもたれけり /虚子

京ことば オクナイ ください。「お菓子オクナイ」丁寧にオクレヤスという。オ~ヤス で敬意を表す。「このお菓子オクレヤス」

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

上流を見る

2017年1月22日 撮影

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き北0688 出雲路橋から大文字を見る 鴨川にかかる橋一覧

五七五

狐火や一万石の領地かな /虚子

京ことば オクドサン かまど。かまどを守る神様。「オクドサンに愛宕さんの護符を貼るエー」

石碑 療病院碑

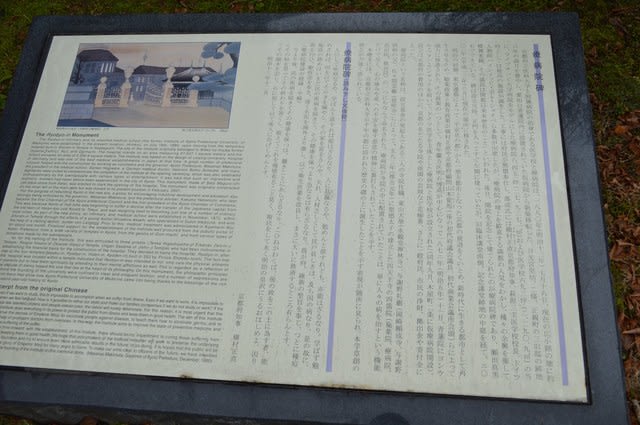

京都府立医科大学と附属病院の前身である医学校と療病院は、1880年(明治13年)7月18日、現在の広小路の地に約6年の歳月を費やし、粟田口青蓮院内に設置された仮病院から新築移転した。日光宮里坊、二絛、正親の三旧邸の跡地に、ライプチッヒ大学病院をモデルにした療病院8,451坪(27931㎡)および医学校693坪(2、290.9㎡)の当時としては最高の施設が誕生した。工事には府民が無償奉仕し、落成式には槇村正直京都府知事、萩原三圭医学学校校長、ドイツ人教師ハインリッヒ・ボト・ショベイら多数が出席したが、「療病院の竣工を歓喜する満都の人気をわかし、種々の余興を催して蝶舞雀躍、その盛況は開都以来未曾有のこと」といわれた。後日、開院を記念して建てられたのが療病院碑であり、瀬田真黒石でできている。碑は設立当時、正門を入ってすぐ左側に建っていたが、旧臨床講堂南側、記念講堂跡地の中庭を経て、2001年(平成13年)2月に現在の場所に移された。

明治の初期、東京遷都によって「平安京の都」から「地方都市となった京都の衰退をくいとめ、新時代に生きる都市として再生させるため、勧業政策と教育政策が槇村正直や京都府顧問山本覚馬(後の初代府議会議長、初代商業会議所会頭)らによって強力に推進された。その政策の1つとして、青年蘭方医明石博高が中心になって1872年(明治5年)11月、青蓮院にヨンケル・フォン・ランゲックを招いて、ドイツ医学を主体とした療病院と医学校が設立された(同年9月、木屋町二条に仮療病院開設)。設立は京都府の費用のほかに、京都の名だたる寺院や祇園の芸妓など花柳界、さらに一般府民、市民の浄財、拠出金や寄付金によった。

療病院という名称は、設立基金の発起人である3人の寺院住職、東山天華(永観堂禅林寺)、与謝野礼巌(岡崎願成寺、与謝野鉄幹の父)、佐久間雲巌(慈照寺)らによって、593年(推古元年)に聖徳太子の建立した四天王寺の四箇院(施薬院、療病院、悲田院、敬田院)の1つにちなんで命名された。療病院が寺院の中に配置されていたことは、単に人々の病を治すという機能だけでなく、心の痛みや死への不安を癒す慈悲の精神に裏打ちされていたことを示す。本碑文には、京都府立医科大学が千年の都に培われた歴史の礎の上に誕生したことを示す表現が随所にみられ、本学草創の理念が力強く語られている。

療病院碑(読み下し分抜粋)

ひとにして疾病なるや、学ばんと欲すれば能はざるなり、人に尫羸なるや、勉めんと欲すれども、亦能はざるなり、学ばず勉めざれば、何を以てその才を殖やし、その家を富まさんや、夫れ、人材乏しくして民戸貧しきは、及ち国の病なり、是の故に、施政の務めはいまだ民の疾病を除きて、その健康を保つより急なるは有らざるなり我が府、維新の聖旨を奉じ、つとに種痘術を行ひ、駆疫法を布き、遠く名医を海外より徴し、以て衛生医薬を改良し、まさに大いに救済するところ有らんとす。

(療病院建設の経緯・・・中略)

今より後、民の疾病を除きてその健康を保つは、難きことにあらざるなり、こひねがわくば、後に政をこの土に為す者、能くその始を思ってその終わりを善くし、敢えてこれを廃墜有ること莫く、斯民をして永く明治の皇沢にうるおはしめよ。因りてその顛末を記し、石に刻して以人に告げしめんとす。

明治13年12月

関連記事 ⇒ 人物045 新島 八重

石碑 前回の記事 ➡ 石碑中0148 平安京跡発掘調査記念碑 牛車のわだちの跡が出てきた

五七五

狐火や髑髏に雨のたまる夜に /蕪村

京ことば オーキニ ありがとう。「そんなことまでしてモーてオーキニ」

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

山腹の白いところが 大文字

右が上流 鴨川 の 橋一覧

通学橋

345m

西賀茂橋

910m

御園橋

590m

北山大橋

840m

北大路橋

680m

出雲路橋

775m

葵橋

205m

出町橋

165m

賀茂大橋

840m

荒神橋

430m

丸太町橋

485m

二条大橋

245m

御池大橋

215m

三条大橋

580m

四条大橋

195m

団栗橋

400m

松原橋

370m

五条大橋

440m

正面橋

270m

七条大橋

255m

塩小路橋

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き北0687 変わった 家の形

五七五

狐火やいづこ河内の麦畑 /蕪村

京ことば オイナイ おいでなさい。「遠慮せんと、オイナイナ」

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます