10円硬貨で見慣れている平等院鳳凰堂へ参りました。

HPコチラ

平等院は、京都府宇治市にある藤原氏ゆかりの寺院。

平安時代後期・11世紀の建築、仏像、絵画、庭園などを今日に伝え、「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されています。

山号を朝日山と称する。宗派は17世紀以来天台宗と浄土宗を兼ね、現在は特定の宗派に属さない単立の仏教寺院となっています。

本尊は阿弥陀如来、開基は藤原頼通、開山は明尊。

平等院南門

平等院 旧南門 安土桃山時代

拝観料 大人600円の他に

鳳凰堂内部拝観

別途ご志納金 お一人300円が必要です。

内部拝観は50名ずつの制限があるようですが、

この時期はアジア系参拝者以外は少なく待つことなく拝観できました。

内部は撮影禁止です。、下記の平等院の文化財をご覧ください

逆光で眩しいかったのですが落ち着いた赤茶は奥深い色です

2014年大規模修理を終えた世界遺産・平等院鳳凰(ほうおう)堂

赤茶色は創建当初の平安時代の趣を取り戻すため、

柱などに塗り直した赤茶色の顔料「丹土(につち)」の色は一般に「赤土」のことで、

「丹」と「朱」は同義語で赤色を示します。

神社の朱塗りの柱などに用いられるのは水銀朱。

水銀朱は硫黄と水銀を化合した「赤土(辰砂)」で、

朱はこの辰砂(しんしゃ)を粉砕して採取したものだそうです。

水銀朱はきわめて貴重なものであったために普通はベンガラが使用されていました。

「赤」は「大」+「火」の会意文字であり、大いに燃える火の色をあらわし

「火」のように罪や穢れを祓い清めて悪霊を防ぎ追いはらう呪力を持つとされています。

和の心手帖 参照

浄土式庭園 鳳凰堂

世界遺産 平等院

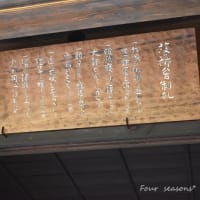

沿革

永承7年(1052)、時の関白藤原頼通が、父 道長より譲り受けた別業を仏寺に改め、平等院としました。

この年は末法初年に当たるとされ、末法思想が貴族や僧侶らの心をとらえ、

極楽往生を願う浄土信仰が社会の各層に広く流行していました。

その翌年の天喜元年(1053)には阿弥陀堂(鳳凰堂)が落慶し、堂内には、

平安時代の最高の仏師定朝によって制作された丈六の阿弥陀如来坐像が安置され、華やかさを極めたとされています。

約1000年前に建立された建造物や仏像が今に伝えられ、世界遺産にも登録されております。

平等院の文化財

国宝仏像紹介、雲中供養菩薩像

鳳凰堂に安置されている国宝仏像を解説しています

不動堂

不動明王を本尊とする最勝院の本堂。

本尊と並び、役小角(えんのおづぬ)(役行者)の像が祀られています。

隣接する地蔵堂は地蔵菩薩坐像をお祀りしている小堂です。

浄土院

浄土院は平等院の塔頭で、浄土宗の栄久(えいく)上人が、

明応年間(15世紀後半)に平等院修復のために開創した寺と伝えられています。

文化財である阿弥陀如来立像、帝釈天立像、養林庵書院障壁画などを管理しています。

宇治橋に出ました

※逆光で撮れなかったのですが、10,000 円お札裏側に、立派な鳳凰画が描かれています。

= 御朱印 =

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます