叡山電車「鞍馬駅」下車、巨大モニュメントの大天狗がリニューアルされていました

3年前、鼻の折れた当時の大天狗を目撃しています

リニュアールニュースは知らなかったので驚き、、、

過去記事 ⇒ ☆京都 : 鞍馬の「大天狗」と「あうんの虎」

デザインは、京都精華大学マンガ学科キャラクター・デザインコースの皆さま

コンセプトは、従来の大天狗のイメージを受け継ぎつつ力強さの中に

地域を見守る優しさやあたたかさを表現しました

新しい大天狗さまの撮影をし、鞍馬天狗や義経伝説で知られる「鞍馬山」から

和泉式部ゆかりの恋愛パワースポットで人気の「貴船神社」へと

神秘的で伝説のある自然に恵まれた、京の奥座敷へと向かいます

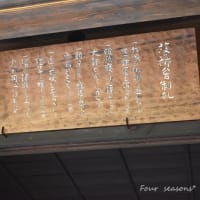

鞍馬寺の仁王門

この門は、俗界から浄域(鞍馬山)への結界

鞍馬寺・金堂(本殿)

ご本尊:「毘沙門天」「千手観音菩薩」

「護法魔王尊(天狗の総帥)」(サナト・クマーラ)の三身一体で「尊天」と呼ばれています

(鑑真和上の高弟、鑑禎上人が770年に毘沙門天を本尊として安置した鞍馬弘教の総本山)

「鞍馬寺」(金堂)の六芒星(金剛床)

「六芒星」は、尊天の波動(宇宙エネルギー)をイメージしたもので

ここに立つと自分の心と宇宙が一体化し、天からのエネルギーが得られるとされています

↓

奥の院へと続く参道

貴船神社までの山越えがスタートします

鞍馬寺は、源義経(牛若丸)が幼少のころ天狗とともに修行した寺院で

鞍馬山もたくさんの牛若丸の遺跡が残っています

木の根道

杉並木が生い茂る中、木の根が露出した道を進むことから「木の根道」と、、

※冬場は積雪に注意

さらに山奥へと進むと、瞑想道場の「大杉権現社」があり

護法魔王尊のエネルギーが最も高い場所とされています

この奥にあるのが「僧正ヶ谷(そうじょうがたに)不動堂」

義経が鞍馬天狗と出会った場所と言われ

平家を討伐するための秘宝を授かったとされています

これ「六芒星」?

↓

「義経堂」

厳かな雰囲気が立ち込めています

鞍馬寺の奥院「魔王殿」

「尊天」のうちの一体、「護法魔王尊」をお祀りしています

人類を救済するため、650万年前に金星から地球に降り立った永遠の存在、ヒンドゥー教の

神話に登場する賢人「サナト・クマーラ」(サンスクリット語で“永遠の若者”の意味)のことで

クマーラが鞍馬になったとの説もあります

下り坂が続き、鞍馬寺西門の下の方から、川の流れる音が聞こえて

貴船川を渡ると、「貴船神社・本宮」ですが、先に奥宮へ参ります

奥宮は本宮の上流側700mの場所

貴船神社は縁結びの神様が祀られており、女性の注目を集めています

※その一方で縁切りの神、呪咀神としても信仰されており 怖!

実は貴船神社は 「丑の刻参り」でも有名な神社なんです

丑の刻参りなんて聞くと

藁人形を五寸釘で打ち付ける、そんな怖いイメージがありますよね?

奥宮は貴船神社が当初創建された場所

「黄船宮」と崇められた源の杜

※黄色は貴人を表す色

玉依姫(タマヨリヒメノミコト)が黄色の船に乗り

加茂川、貴船川を遡り、たどり着いた地だとされています

かつてはこの奥宮こそが本宮であり

その手前を流れる「思ひ川」で身を清めてお参りをしていたそう

今も深い緑に包まれ、神秘的な雰囲気を醸し出しています

原生林の中の古式神社に趣を感じ

後付けのご利益も、それはそれで楽しめますし

杉と楓が合体した連理の杉、恋愛にまつわるスポットが点在、、

↓

↓

和泉式部 歌碑

奥宮 御神木

↓

結社(ゆいのやしろ)

(中宮)縁結びとして女性に人気

平安時代にはすでに縁結びの神様として信仰されていたそうで

夫との復縁を願った平安時代の女流歌人・和泉式部がお参りをしたのもこの社

貴船神社の鳥居の前に戻ってきました

いよいよゴールの貴船神社です

87段の参道石段を登り

貴船神社の「本宮」が見えてきました

ご祭神:高龗神(たかおかみのかみ)

貴船は、京都の水源地

古くから「水の神さま」として崇められてきました

貴船神社本宮は、全国に約450社ある貴船神社の総本社

(全国の料理・調理業や水を取扱う商売の人々からも信仰をあつめています)

貴船神社・本宮の石垣から湧き出る天然水は、霊験あらたかなご神水

貴船神社の「水占い」は、よく当たると人気があります

再び本宮の桂 ご神木

絵馬の発祥の社

休憩処の前に建つのは、2頭の馬の像

貴船神社は“絵馬発祥の地”

かつて日照りや長雨が続くと、朝廷は、水を司る神様を祀る貴船神社に勅使を派遣していました

降雨を祈願するときには「黒馬」を、止雨を祈願するときには「白馬」を奉納し

実際に生きた馬を献上していたそうが、平安時代には儀式が簡素化され

板に馬の絵を描いた「板立馬」が奉納されるようになり

これが現在の「絵馬」の原型になったのだとか

↓

駆け足でしたが、例年の1月は雪が深く敬遠していました

今年は暖冬で「十六社朱印めぐり」の前日に出かけてみました

京都の奥座敷、鞍馬&貴船

鞍馬・貴船の山越えハイキングのモデルコースは

「叡山電鉄・鞍馬駅」→(60分)→「鞍馬寺・金堂」→(20分)→「木の根道」→(30分)→

「魔王殿」→(30分)→「貴船神社」(本宮、奥院、結社)を目安にして下さい

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます