信濃一之宮諏訪大社前宮史蹟案内図

諏訪大社は4つの場所に、それぞれの社殿四隅に御柱という柱を神様として祀っています

諏訪大社の最大の特徴は、本殿を持たない形式です

古代からの自然神信仰をそのまま受け継いでいます

県道岡谷・茅野線手前の駐車場に停め、信号待ちをして、、

上記Mapのように曳行路(登り坂道)を民家の脇を通り、上って行きます

諏訪信仰発祥の地

前宮一帯の神原(ごうばら)と呼ばれる一帯は、

素朴な原風景が広がる古代の聖域として昔のままの姿が残されています

手水舎

大鳥居(銅製)

内御霊殿?

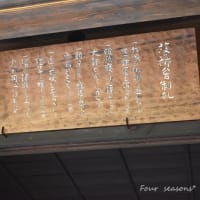

十間廊

若御子社?

上り曳行路、側溝では気持ちよく流れ落ちる「水眼の清流」

前宮拝殿前広場から振り返って、茅野市街地

クサボケ (草木瓜)バラ科ボケ属

園芸種 ビオラ 帰化植物:北ヨーロッパ

ムラサキケマン(紫華鬘) ケシ科キケマン属

ナズナ アブラナ科ナズナ属

キュウリグサ (胡瓜草) ムラサキ科キュウリグサ属

前宮御本殿は内御玉殿から200m程上段で、古くは神殿に附属したお社でした

高台で豊富な水や日照が得られる良き地で

御祭神が最初に居を構えられ、諏訪信仰発祥の地と伝えられています

現在の社殿は昭和七年伊勢の神宮の御用材を以て建られたものです

諏訪大社上社 神紋

「穀(かじ)の木」⇔ 梶

梶の葉 根が4本 ⇒ ちなみに下社は根が5本

**************************************

古代人が神を祭るには二つの形があります

一つは岩に出現させる岩座(いわくら)信仰であり、一つは木に神を下らせる神離(ひもろぎ)信仰があります

特に主流として神離信仰が発展し、人々は森の中の大きな木を神祭りの社として神社の原形をつくりました。

諏訪の御柱を特殊神事とする見方がありますが、古代には日本中で御柱祭が行われていました

日本三大御柱として

出雲の大黒柱、伊勢の心の御柱、諏訪の御柱があります

この三つの中で諏訪の御柱だけが古代のままの姿で伝えられていると思われます

諏訪大社と御柱祭りの歴史参照

**************************************

前宮一之御柱

前宮二之御柱

前宮三之御柱

前宮四之御柱

前宮拝殿の横は勢いよく流れている「水眼の清流」

素朴な拝殿の背後には、巨木がエネルギーを放っています

引き返し、、素晴らしい眺望

スイバ(酸葉) タデ科 ギシギシ属

別名 スカンポ 雌雄異株

ラッパスイセン ヒガンバナ科スイセン属

ニリンソウ キンポウゲ科イチリンソウ属の多年草

※草花たちは曳行路の脇の草むらに咲いていました(*^^*)

*****************************

下の境内で

なんと先に見た、アメリカスミレサイシンの群落がありました

今、各地で帰化状態で強靭に繁殖し、ますますの交雑種の脅威になっています

※この後行く場所では完全に一面~でした☆

アメリカスミレサイシン(亜米利加菫細辛)

スミレ科 スミレ属

品種名「ソロリア・プリケアナ」

☆同じ場所に濃紫スミレも咲いていました

アメリカスミレサイシン(亜米利加菫細辛)

スミレ科 スミレ属

品種名「パピリオナケア 」

次は2年前にお参りしました

「☆信濃國一之宮 諏訪大社 上社本宮」を転載致します

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます